- •Билет 2

- •2. Схема отбелки и облагораживания ц различного назначения

- •3. Технология произв-ва гофриров-го к. Правило безопасной экспл-ции гофроагрегата.

- •Билет №3

- •Билет № 4

- •3. Типовые схемы подготовки массы для разл-ых видов б.

- •Билет № 5

- •1. Химизм натронной сфа варок при получении ц.

- •2. Современное состояние и перспективы развития цбп в рб.

- •3. Окорка, распиловка и рубка балансов.

- •Билет№6

- •Билет № 7

- •Билет №8

- •Билет № 9

- •Билет № 10

- •Билет № 11

- •Билет № 12

- •Билет № 13

- •Билет № 14

- •Билет № 15

- •Билет № 16

- •Билет № 17

- •3.Потокораспределители и н/я бдм.

- •Билет №18

- •Билет №19

- •1.Теория процесса дефибр-ния древ-ны.

- •Билет № 20

- •1)Грубое и тонкое сортирование дм.

- •Билет №21

- •Билет № 22

- •2. Каустизация сфа щелоков.

- •Билет № 23

Билет № 13

1. Сжигание СФА щёлоков. Щ. поступающий на сжигание состоит из 2-х частей:1)орг-кая(65-70%) и 2) минеральная(30-35%). После сжигания орг-кая часть разл-ся на газообразные продукты(СО2,Н2О и др.). А из минеральной части Щ образуется т.н. –плав или подзол. Минеральная часть Щ. содержит :1)Н2SiO3–0,11%; 2)Al2O3,Fe2O3–0,02%; 3)известь–0,5%; 4)K2O–0,69%;5)Na2O–25,69%. Щ. подвергается сжиганию в содорегенерационном агрегате. Сжигание позволяет восполнить потери щелочи и серы путём добавки соотв-щих свежих химатов Na2SO4, восстановить Na2SO4 до Na2S; получить пар за счёт теплотворной спос-ти орг. в-в Щ.

Выд-ют след-ие стадии сжигания Щ.:1)для натронного;2)для СФА Щ. 1)а.Сушка Щ за счёт тепла дымовых газов (происходит удаление воды);б.Пиролиз и коксование орг.остатка(процесс карбонизации);в.Выжигание кокса и плавление карбонатной щёлочной золы, сопров-ся стадия увелич. темп-ры и плавлением минер-го остатка.2)Стадии сжигания СФА Щ те же , что и у натронного, но перед сжиганием к Щ добавляют свежий Na2SO4 для возмещение потерь щёлочи.На 3-ей стадии дополнительно происходит восстановление Na2SO4 до Na2S. Состав минерального остатка в Щ. до сжигания: свободный NaOH–1-2%; Na2SО4–3-5%; Na2СО4–7-10%.

Схема сжигания Щ.:

На 1-ой стадии «сушка» весь свободный NaOH и знач-ная часть Na2S переходит в карбонат, сульфит, тиосульфит и сульфат Na. На 2-ой стадии осущ-ся пиролиз орг. части в рез-те чего образуются СН4 и H2S,метилмеркаптаны которые сгорают в потоке горячих газов образ-ие летучие продукты;На 3-ей стадии осущ-ся выжигание кокса и плавление оставшихся минеральных солей.

Хим-кие р-ции при сжигании:1)натронный Щ.

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

процессу карбонизации сопутствует удаление оставшейся воды в Щ. за счёт нагревания горячими дымовыми газами.

2)СФА Щ.:а)на первой стадии сушке р-ий нет;б)сжигание:карбонизация щёлочи: 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O; Na2S+CO2+H2O= Na2CO3+H2S; сульфитирование щёлочи: 4NaOH+2SO2+O2=2Na2SO4+2H2O; 2Na2S+2SO2+2H2O+О2=2Na2SO4+2H2S; окисление сульфидов: 2H2S+3O2=2SO2+H2O; Na2S+2O2=Na2SO4; в) выжитание: Na2SO4+2С= Na2S+2СО2-225 кДж; Na2SO4+4С= Na2S+4СО-569 кДж; Na2SO4+4СО= Na2S+4СО2+121 кДж.

При Т=1000ºС протекают все 3 р-ии, но при увелич.Т до 1400 ºС преобладабт 1и 2.

Осн-ые компонента плава вытекающих из печи: Na2S; Na2SO4; Na2CO3.Полученый плав раств-ют в воде и получают ЗЩ, который дальше направляют на каустизацию.

Сжигание происходит в содорегенерационных котлоагрегатах(СРКА).По типу различают одно-, двух-, трёхбарабанные котлы с вертикальными и наклонными трубками. Типы СРКА делят на группы:1)СРКА с револьверной и плавильной печками.;2)СРКА впрыскиаающего типа;3)СРКА для сжигания Щ. в тв. сост.

1)

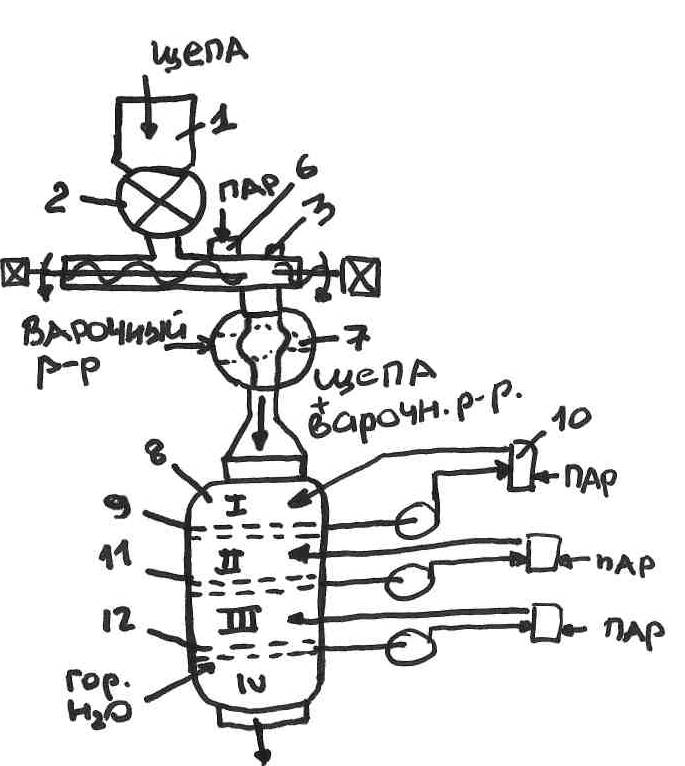

2. Особ-ти непрерывной варки Ц (Камюр, Пандия). В развитии констр-ций аппаратов для непрерывной варки выявились два направления. Первое напр-ние состоит в том, чтобы вести непр-ный проц. при тех же параметрах, что и период-кую варку. При этом сохр-ся период заварки, т. е. период постепенного подъема темп-ры до конечного ее значения. Второе напр-ние закл-ся в применении высоких темп-тур, которые позв-ют сократить время варки до 20—40 мин, причем период заварки отс-ет и вводимые в аппарат сырье и щелок сразу попадают в простр-во, нагретое до конечной темп-ры варки. В аппаратах второго типа всегда имеется паровое простр-во и обычно испол-ся прямой обогрев.

1ым вопросом, кот-ый прих-ся решать при конструировании непрерывно действ-го оборуд-ния, явл-ся сп-б переем-ния массы и щелока внутри вар-го аппарата. В осн-ом выявились два м-да: гидравлическое перем-ие под действием силы тяжести или нагнетательного питающего устр-ва и переем-ие с помощью винтовых (шнековых) конвейеров.

1ый принцип испол-ся в вертик-ых вар-ых котлах непр-го действия, причем направление движения мат-ла м. б. снизу вверх или сверху вниз. Средние линейные скорости передвижения в верт-ных котлах кол-ся примерно в пределах 0,1—0,5 м/мин. Вследствие действия сил сцепления весь столб щепы в смеси со щелоком продв-ся по сечению аппарата с практ-ки равн-ной скоростью, что обесп-ет возм-ть достижения один-вой степени провара. При переем-нии с помощью винтовых конвейеров скорости движения отдельных щепочек одинаковы, и в этом случае нет оснований опасаться неравн-ти провара. Однако винтовые конвейеры оказ-ют мех-кое возд-вие на вол-но; кроме того, за счет винтов и неполного заполнения варочных труб их коэффициент полезного сечения умен-ся до 0,5—0,6. Выбор направления движения мат-ла в вертикальных аппаратах не имеет принц-го значения, но надо учитывать след-ие обст-ва: при движении сверху вниз попол-ся действие силы тяжести, или, вернее, естественный напор, который при обратном направлении движения прих-ся преодолевать.

2ой принц-но важный вопрос при констр-нии непр-ных установок — осущ-ние непрерывного питания вар-го аппарата щепой и щелоком и непрерывной выгрузки массы из аппарата. Практическое прим-ие нашли винтовые и ротационные питатели, а также специальные насосы. Винтовой (шнековый) питатель устроен по принципу винтового пресса. Он создает сильно спрессованную пробку из щепы, непрерывно проталкиваемую внутрь варочного аппарата. Недостатки винтовых питателей закл-ются в том, что сильное сдавливание щепы ведет к повреждению волокон. Фирма «Камюр», напр., установила, что при сфа варке хвойной щепы прим-ие винтового питателя ведет к ухудшению показ-лей мех-кой прочности Ц примерно на 10% по сравнению с период-кой варкой. Винтовые питатели устанавл-ют гл. обр. в случае варки однолетних растений и получения полуЦ, для которой снижение прочности оказ-тся несущ-ным.

Более совершенным типом питателя следует признать ротационный, предст-щий собой непрерывно вращ-ся двухходовый кран, в пробке кот-го устроена камера с решеткой для поступления щепы и щелока. Когда пробка повернута т. обр., что проход занимает верт-ное положение, в камеру поступает порция щепы и щелока, причем изб-ный Щ фильтруется ч/з решетку и возвр-ся насосом в верхний патрубок. Когда пробка поворач-ся в гориз-ное положение, щепа из питателя вымывается струей Щ, подаваемого циркуляционным насосом, в котел. Питатель вращается с числом оборотов 3—8 в 1 мин, но перерывы в подаче в продолжение каждого оборота м. вызвать изм-ия давления в нагнетательном трубопроводе, гидравлические удары и даже аварию. Во избежание этого пробку питателя удлиняют, увел-ют число камер в питателе до 4ех-6ти, трубопровод от питателя до котла делают возм-но коротким и снаружи обматывают стальной спиралью. Мех-го повреждения щепы при проходе ч/з ротационный питатель совершенно не происходит и качество Ц остается высоким.

Констр-ии выгружателей разнообразны. При их выборе прих-ся заботиться о том, чтобы масса на выходе из вар-го аппарата не повреждалась мех-ки; напр., в установке Камюр для этого оказалось необх-ым снизить частоту вращения выгружателя до 2— 4 об/мин.

Выбор сис-мы обогрева опред-ся режимом варки. Если варку ведут с постепенным подъемом темп-ры, то целесообразнее непрямой нагрев с циркуляцией Щ ч/з подогреватели. При этом д. иметься не менее 2ух циркуляционно-подогревательных устр-ств, так как подогрев Щ происходит скачкообразно и чем больше зон циркуляции и подогрева, тем плавнее осущ-ся подъем темп-ры варки. Желательна также большая кратность циркуляции. При высокотемп-ной варке без заварки проще польз-ся острым паром, подавая его сразу при входе загрузки в вар-ый аппарат.

1-бункер

щепы;2–дозаторы щепы;3–пропарочная

камера;4–загрузочный шнек;5–разгрузочный

шнек;6–патрубки для подачи

пара;7–дозатор

высокого давления;8–котёл типа

Камюр;9–верхнее циркул-ое сито;10-подогреватель

бробика;11–среднее циркуляционное

сито;12–нижнее циркул-ое сито.

1-бункер

щепы;2–дозаторы щепы;3–пропарочная

камера;4–загрузочный шнек;5–разгрузочный

шнек;6–патрубки для подачи

пара;7–дозатор

высокого давления;8–котёл типа

Камюр;9–верхнее циркул-ое сито;10-подогреватель

бробика;11–среднее циркуляционное

сито;12–нижнее циркул-ое сито.

3. Теория листообразования полотна на сетке БДМ. Форм-ие листа на сетке БДМ протекает непрерывно и длит-ть этого проц-а исчисл-ся секундами, что затрудняет контроль за ним.

Разб-ная

вол-тая суспензия непр-ным потоком

поступает на движ-ся беск-ую сетку,

равномерно разл-ся по ширине сетки и

движется вместе с нею, постепенно теряя

воду и превращаясь в мокрое бум-ое

полотно. Наход-ся и

суспензии вол-на под влиянием силы

тяжести и отсас-го действия

регистровых валиков и гидропланок

оседают на сетку, образуя на ней

вол-тый фильтр, ч/з кот-ый фильтруется

вода и на котором задерживаются более

мелкие вол-на, частицы напол-лей и

прокл-щих в-в. Так как ячейки сетки

достаточно велики по сравнению с

размерами вол-н и особенно с размерами частиц минеральных наполнителей,

в начале сеточного стола, когда на

сетке не осели еще крупные вол-на и не

образовали вол-го фильтра, набл-ся

большой провал ч/з нее мелкого вол-на и

минер-ных напол-лей. В дальнейшем

толщина вол-го слоя увел-ся, и он, как

фильтр, задерживает более мелкие вол-на

и частицы напол-ля и прокл-щих в-в,

при этом отходящая регистровая вода

становится более светлой. Наряду с

ростом толщины вол-го слоя на сетке

возрастает и его плотность, а след-но,

и сопротивл-ие его обезвоживанию.

размерами частиц минеральных наполнителей,

в начале сеточного стола, когда на

сетке не осели еще крупные вол-на и не

образовали вол-го фильтра, набл-ся

большой провал ч/з нее мелкого вол-на и

минер-ных напол-лей. В дальнейшем

толщина вол-го слоя увел-ся, и он, как

фильтр, задерживает более мелкие вол-на

и частицы напол-ля и прокл-щих в-в,

при этом отходящая регистровая вода

становится более светлой. Наряду с

ростом толщины вол-го слоя на сетке

возрастает и его плотность, а след-но,

и сопротивл-ие его обезвоживанию.

При формовании бум-го листа на сетке БДМ технологу и конструктору приходится решать 2е проблемы: 1) получение Б высокого качества, облад-щей хорошим, равн-ным просветом и имеющей, след-но, однородное строение, равномерные толщину и вес квадратного метра, гладкую поверхность, достаточную мех-кую прочность и др. заданные св-ва; 2) улучшение и ускорение обезвоживания бум-ой массы на сеточном столе при работе БДМ на высоких скоростях.

М. выделить неск-ко стадий процесса листообраз-ния: 1)начинается с выпускной губы н/я и заканч-ся последним регистровым валиком или гидропланкой. На этой стадии фильтрация образ-ся за счет разницы давления на сетке и под сеткой – это связано с работой регистровых валиков и гидропланок. 2)стадия фильтрации, в которой включен ряд сосунных ящиков, распол-ых перед ровнителем. Разность давлений возникает за счет вакуум-насоса. 3)включает ящики, распол-ые после ровнителя.4)фильтрация на гауч-вале – давление переменное и нарастает по ходу движения полотна. На 1ой стадии масса поступает из губы н/я на сетку со скоростью равной скорости движения сетки. Коэфф-нт отставания скорости массы от скорости сетки=0,9. В этой зоне происходит наиб-ее удаление оборотной воды.На 2ой стадии полотно уже сформировано. Это можно увидеть по «зеркалу залива». Оборотная вода поступает в сосунные ящики. Взвеш-ых в-в меньше чем в оборотной воде с регистровой части. Все оборотные воды этой стадии напр-ся в сборник оборотных вод, откуда поступают на разб-ие массы в смесительном насосе. В случае недостачи, оборотная вода поступает с 1ой зоны, т.е. регистровой части. Избыток же поступает в сборники оборотных вод сосунной части.Оборотные воды 3-й зоны собираются в сборнике сосунных вод, где смешиваются с оборотными водами 2-й зоны и имеют все показатели оборотных вод.Оборотная вода с 4-й зоны поступает в сборник сосунных вод, но на пок-ли вода она оказывает наименьшее влияние.В 4-й зоне устан-ны водяные ножи, кот-ые отсекают бум-ое полотно. Они работают на свежей или осветл-ой воде и напр-ся в гауч-мешалку.

Во 2-й и 3-й зонах давление фильтрации регул-ся перегородками в каждом отсас-щем ящике. Сетка промывается спрысками для удаления вол-на из ячеек сетки. В кач-ве жидкой фазы прим-ся свежая вода, осветленная. Эта вода наз-ся подсеточной и направл-ся она в сборник регистровых или сосунных вод. Бум-ое полотно имеет след-ие показ-ли: анизотпропия, двухсторонний просвет, наличие пустот, сгустков, хлопьев. Осветленная вода имеет низкую конц-цию взвеш-ных в-в и напр-ся на след-ие стадии: на регул-ние конц-ции, на промывку сетки, гидравлические р-ры сосунных ящиков, для промывки прессовых сукон.