- •1 Модуль

- •Назовите основные величины, характеризующие акустические волны и поясните их физический смысл и взаимосвязь.

- •Физический смысл тензора деформаций и тензора напряжений. Закон Гука, его физический смысл.

- •Дайте понятие интенсивности и энергии звуковой волны. В чем отличие волновых уравнений для описания бегущих и стоячих волн?

- •Какие типы волн могут распространяться в газовых, жидкостных и твердых средах? Какими физическими величинами определяются скорости распространения упругих волн?

- •Какие виды поверхностных волн могут распространяться на границах раздела сред и в чем их особенность? Опишите возможные способы возбуждения поверхностных волн.

- •В чем особенность нормальных волн и в каких условиях они могут существовать? Физический смысл дисперсии скорости звука. Практические способы возбуждения нормальных волн.

- •При каких условиях могут существовать критические углы на границе сред, в чем их смысл, как их определить, какие явления наблюдаются при этом?

- •Какими упругими постоянными характеризуются твердые среды? Что такое волновое сопротивление среды и чем оно определяется?

- •Назовите основные акустические характеристики сред. Поясните механизм затухания акустических волн.

- •Как зависит коэффициент затухания от структуры среды и от частоты колебаний? Какое значение придается затуханию волн в акустическом контроле?

- •Механизм затухания волн в различных средах. Поглощение и рассеяние волн.

- •Отражение и преломление акустических волн на границах раздела сред. Трансформация волн. Критические углы.

- •В чем сущность закона Снеллиуса при падении акустической волны на границу раздела двух сред? в чем сущность коэффициентов отражения и прохождения и от чего они зависят?

- •Как используется наличие критических углов в практике контроля?

- •Как определить угол падения акустических волн при заданном угле ввода пучка в объект? Обратная задача.

- •Особенности отражения волн от свободной границы твердого тела. Обменные углы.

- •Дифракция волн в твердых телах. Явление поляризации для акустических волн.

- •Отражение и прохождение акустических волн при нормальном падении на границу двух сред, разделенных тонким слоем. Просветление границы.

- •2 Модуль

- •В чем состоит физическая сущность пьезоэффекта?

- •Перечислите основные свойства и характеристики пьезоматериалов и дайте их физический смысл.

- •Чем определяется механическая добротность пьезопреобразователей? За счет каких параметров можно реально повысить мощность акустического излучателя?

- •Опишите структуру традиционного электроакустического тракта.

- •Опишите структуру прямого пьезопреобразователя и назначение отдельных элементов.

- •В чем состоит физический смысл коэффициента преобразования? Каким образом можно добиться реального увеличения коэффициента преобразования?

- •Какими преимуществами обладают широкополосные преобразователи? Какие существуют способы расширения полосы пропускания частот для пьезопреобразователей?

- •Каким образом обеспечивается стабильный контакт преобразователя с объектом контроля? Как влияет толщина слоя смазки на чувствительность контроля?

- •Ршх пэп. Причины возникновения шумов преобразователей и способы их уменьшения.

- •Что такое поле излучения преобразователя и чем оно характеризуется? Диаграмма направленности.

- •Что такое ближняя и дальняя зоны преобразователя и чем она характерна? Как можно объяснить наличие осцилляций в ближней зоне преобразователя?

- •Изменится ли направленность акустического поля дискового преобразователя при изменении его диаметра или параметров среды?

- •Поясните методику построения мнимого излучателя для плоскопараллельной задержки.

- •Поясните методику построения мнимого излучателя для наклонной задержки.

- •Какие типы фокусирующих преобразователей используются в практике контроля и в чем их особенность? Какими параметрами характеризуется поле излучения фокусирующего преобразователя?

- •Наклонные, раздельно-совмещенные, хордовые пэп. Конструкции и параметры.

- •Основные характеристики преобразователей и способы их определения.

- •В чем особенность и эффективность преобразователей на фазированных решетках.

- •Модуль 3

- •Физические основы эхо-метода контроля. Структура и принцип действия эхо-импульсного дефектоскопа (требования к узлам).

- •Основные типы искусственных дефектов. Расчет акустического тракта. Ард-диаграммы и их применение.

- •Характеристики эхо-метода контроля: глубина прозвучивания, мертвая зона, разрешающая способность. Способы улучшения характеристик.

- •Чувствительность эхо-метода контроля и способы ее повышения. Что такое уровень чувствительности и какие уровни различают при реализации контроля?

- •Виды сканирования объектов. Шаг и скорость сканирования.

- •Особенности повышения чувствительности эхо-метода при высоком уровне помех.

- •Помехи при эхо-методе контроля и способы их уменьшения.

- •Способы определения координат и оценка размеров и формы дефектов при эхо-методе контроля.

- •Теневой метод контроля. Физические основы метода. Оценка изменения уровня сигнала в зависимости от величины дефекта и параметров объекта контроля.

- •Особенности аппаратуры для реализации теневых методов контроля. Помехи при теневом контроле и способы их уменьшения.

- •На чем основаны временной теневой и дифракционно-временной методы контроля, их возможности?

- •Зеркально-теневой метод контроля. Схемы прозвучивания. Оценка результатов контроля.

- •Измеряемые характеристики и признаки дефектов.

- •Схемы измерения условных размеров дефектов. Погрешности измерения условных размеров. Какие существуют способы задания крайних положений преобразователя при измерении дефектов?

- •Методы распознавания типа дефектов (по условным размерам, по коэффициенту формы).

- •Методы распознавания типа дефектов (по параметрам трансформированных и дифрагированных волн).

- •Стандартные образцы со-1, со-2, со-3, используемые при настройке аппаратуры.

- •Стандартные образцы предприятия (соп), их особенности и виды отражателей.

- •Модуль 4

- •Физический смысл появления акустической эмиссии. Источники появления волн акустической эмиссии и основные параметры аэ.

- •Акустическая эмиссия при деформации материалов и многократном нагружении. Какие требования предъявляются к аппаратуре и преобразователям при контроле методом аэ?

- •Приведите примеры практического применения метода аэ. Какие преимущества имеет метод аэ по сравнению с другими?

- •Методика определения местоположения дефектов по сигналам аэ. Число каналов и топология расположения преобразователей при контроля аэ-методом?

- •Методика проведения аэ-контроля:требования к аппаратуре и условиям проведения контроля, подготовка объекта к контролю, подготовка аппаратуры.

- •Принцип действия ультразвукового эхо-импульсного толщиномера. Виды акустических трактов при контроле толщин изделий?

- •Виды погрешностей при измерениях толщины. Контрольные образцы.

- •Ограничивающие параметры объекта контроля при эхо-импульсной толщинометрии. От каких факторов зависит диапазон измерений в толщиномерах?

- •Методика проведения толщинометрии реальных объектов.

- •Особенности акустического контроля неметаллических и композиционных многослойных конструкций. Дефекты соединений.

- •Сущность, аппаратура и область применения интегральных и локальных методов свободных колебаний.

- •Импедансный метод контроля. Основы метода, аппаратура, возможности и область применения.

- •Велосимметрический метод контроля. Основы методов, аппаратура, возможности и область применения.

- •Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (твердость и прочность материалов). Особенности методики и аппаратуры.

- •Особенности контроля прочности бетона и структуры чугуна.

- •Акустический контроль поверхностных характеристик материалов (шероховатость, поверхностно упрочненные слои).

- •Контроль стыковых сварных соединений листовых конструкций и труб.

Основные характеристики преобразователей и способы их определения.

1. коэфф. преобразования К – комплексное отношение различных физических величин, измеренных на вых и вх ПЭП.

2. амплитудно-частотная хар-ка (АЧХ) – изменение модуля коэфф преобразования от частоты.

3. частота мах преобразования f, т. е. частота, соответствуюўая мах зн-ю АЧХ.

4.полоса пропускания – частотный диапазон ПЭП, работающего в совмещенном варианте, в рабочей области частот с неравномерностью АЧХ не более 6 дБ.

5. электрический импедансZ – комплексное эл. Сопротивление ПЭП в ф-и от частоты, измеренное на вх-й стороне ПЭП при определенной акустич-й нагрузке.

6. диаграмма направленности Р, измеренная в плоскости, перпендикулярной к рабочей поверхности ПЭП и проходящей через его акустическую ось, при перемещении отражателя по дуге окружности или по прямой.

7. угол ввода между нормалью к поверхности, на которой установлен ПЭП, и его акустической осью.

В чем особенность и эффективность преобразователей на фазированных решетках.

Метод ультразвуковой фазированной решетки основан на преобразовании и генерировании ультразвуковых волн. Преобразователь (кристалл) решетки представляет собой множество пьезоэлектрических элементов. Генератор контролирует все элементы для формирования лучей. Выходом генератора является обычный амплитудный сигнал в реальном времени, эквивалентный стандартному A-скану.

Преимущества.

- Различные углы ввода пучков могут быть сгенерированы с помощью одного преобразователя, охватывающего гораздо большую интересующую Вас область (область, проверяемая на наличие дефекта).

- Больший охват позволяет, как уменьшать скорость сканирования объекта, так и увеличивать разрешающую способность контроля, или совмещать их.

- Получение реальных изображений положения и размеров дефектов, а также их интерпретация происходит быстрее и проще.

- Все данные, учитывающие последовательность контроля, могут быть записаны в реальном времени.

Модуль 3

Физические основы эхо-метода контроля. Структура и принцип действия эхо-импульсного дефектоскопа (требования к узлам).

Импульсный эхо-метод является в настоящее время наиболее распространенным методом ультразвуковой дефектоскопии, применяемым для контроля различных изделий, в том числе крупногабаритных и сложной формы. Эхо-метод позволяет обнаруживать неоднородности в изделии, определить их координаты, размеры и характер.

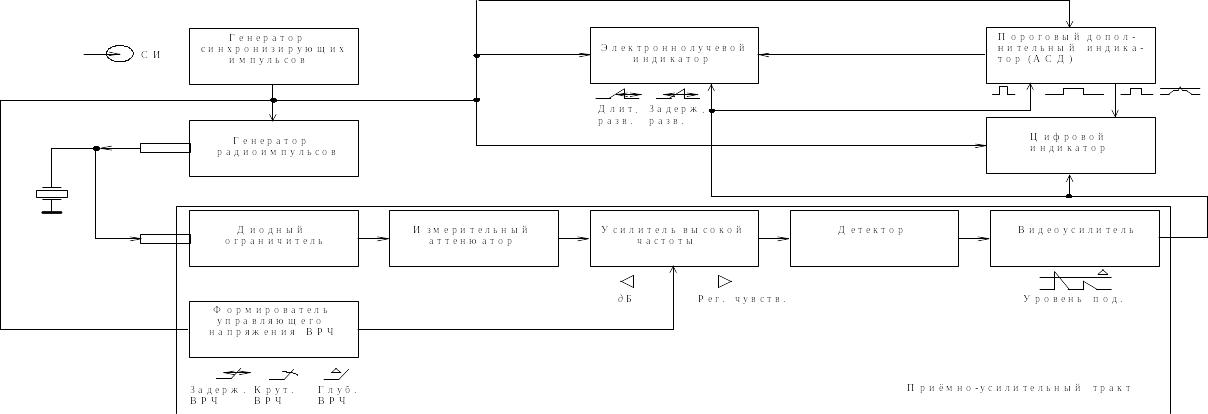

Структурная схема эходефектоскопа

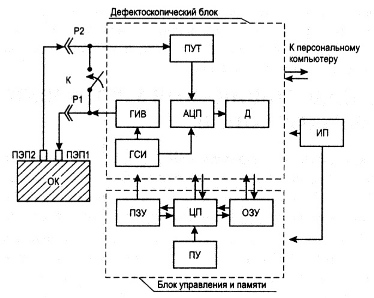

Функциональная схема цифрового микропроцессорного дефектоскопа

П У

– пульт управления, ЦП – центральный

процессор, ПЗУ – постоянное запоминающее

устройство, ОЗУ – оперативное запоминающее

устройство, ГСИ – генератор синхронизирующих

импульсов, ГИВ – генератор импульсов

возбуждения, АЦП – амплитудно-цифровой

преобразователь, Д – дисплей, ПУТ –

приемно-усилительный тракт, Р1 и Р2 –

разъемы, ИП – источник питания.

У

– пульт управления, ЦП – центральный

процессор, ПЗУ – постоянное запоминающее

устройство, ОЗУ – оперативное запоминающее

устройство, ГСИ – генератор синхронизирующих

импульсов, ГИВ – генератор импульсов

возбуждения, АЦП – амплитудно-цифровой

преобразователь, Д – дисплей, ПУТ –

приемно-усилительный тракт, Р1 и Р2 –

разъемы, ИП – источник питания.

Дефектоскоп работает следующим образом. По команде с пульта управления (ПУ) центральный процессор (ЦП) включает дефектоскоп. По сигналу центрального процессора производится самотестирование дефектоскопа, после чего он устанавливается в исходное состояние.

В различных типах приборов исходное состояние обычно характеризуется одним из двух режимов:

рабочий режим, использовавшийся перед последним выключением;

начальный диалоговый режим, используя который оператор устанавливает необходимый рабочий режим.

Режим работы, при котором к дефектоскопу подключены два пьезоэлемента, один из которых работает только в режиме излучения, а второй - только в режиме приема (ключ К разомкнут), называется раздельным.

Режим работы, при котором к дефектоскопу подключены два пьезоэлемента, каждый из которых работает как в режиме излучения, так и в режиме приема (ключ К замкнут), называется раздельно-совмещенным.

Наиболее распространенным в эхо-импульсном методе контроля является совмещенный режим, при котором к дефектоскопу подключен один пьезоэлемент, работающий как в режиме излучения, так и в режиме приема (ключ К замкнут).

Для каких целей используется в УЗ-деф-ах блок ВРЧ

Система временной регулировки чувствительности (ВРЧ) (ее правильнее назвать временной автоматической регулировкой усиления) предназначена для генерирования регулирующего сигнала определенной формы, с помощью которого изменяется во времени усиление УВЧ. ВРЧ компенсирует ослабление импульса, обусловленное дифракционным расхождением и затуханием. Исходя из этого закон изменения усиления должен быть обратным закону убывания амплитуд отраженных сигналов от одних и тех же по размерам дефектов по мере их удаления от преобразователя. Эти законы, разные для отражателей различной формы и размеров, поэтому идеальную ВРЧ создать нельзя.

ВРЧ, который предназначен для выравнивания амплитуд сигналов от дефектов, залегающих на различной глубине. Этот узел особенно важен при автоматической оценке и регистрации результатов контроля. Система ВРЧ уменьшает коэффициент усиления усилителя, а затем восстанавливает его по определенному закону, обеспечивающему компенсацию уменьшения амплитуд с увеличением глубины залегания дефекта. Эта схема вырабатывает импульс определенной формы (чаще всего экспоненциальной), который подается на усилитель высокой частоты, запирая его непосредственно после излучения зондирующего импульса и изменяя коэффициент усиления во времени. Длительность, амплитуда и форма импульса ВРЧ могут регулироваться в зависимости от задач контроля. В целях выравнивания чувствительности к равным отражателям, залегающим на различной глубине, закон изменения усиления должен быть обратным закону уменьшения амплитуды отраженных сигналов, вызванного затуханием ультразвука и расширением пучка по мере увеличения расстояния.

Какие функции выполняет в УЗ-деф. Блок АСД

Система автоматической сигнализации дефектов (АСД) предназначена для автоматической фиксации момента обнаружения дефекта. Ее можно рассматривать как частный случай регистратора. Особо важное значение такие системы имеют в автоматизированных установках, в которых выявленные дефекты регистрируют в процессе непрерывного сканирования преобразователем ОК. При ручном контроле система АСД значительно облегчает работу оператора, давая звуковой или световой сигнал при появлении дефекта, что позволяет повысить надежность полученных результатов прозвучнвания.

Система АСД включает генератор стробирующих импульсов, которые подают на линию развертки и схему совпадений, надругой вход которой поступают все эхосигналы с выхода приемного тракта. Стробирование (от греч. slrobos — кружение, вихрь) — выделение некоторого интервала времени. Стробирующим импульсом выбирают участок развертки, на который попадают сигналы от дефектов, подлежащих регистрации. В некоторых дефектоскопах существует система слежения стробирующим импульсом за Выбранным ."сигналом даже при его перемещении по липни развертки, что обычно происходит при движении преобразователя относительно дефекта.

Установив стробирующий импульс так, чтобы в него попадал только донный сигнал, по амплитуде этого сигнала следят за стабильностью акустического контакта, обшей исправностью работы аппаратуры, в также подстраивают чувствительность. Очень удобны дефектоскопы с двумя стробирующими импульсами один для слежения за сигналами от дефектов, а другой — за донным сигналом с раздельной регулировкой уровня срабатывания сигнализаторов.