- •Вопрос 1

- •1. Самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности.

- •2. Предприниматель действует на свой риск.

- •3. Предпринимательская деятельность всегда имеет целью систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

- •4. Предпринимателями могут быть лица (физические лица и юридические лица), зарегистрированные в установленном законом порядке.

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •1.2. Юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации

- •2. Товарищество (партнерство)

- •2.1. Полное товарищество

- •2.2. Товарищество на вере (коммандитное товарищество)

- •3. Хозяйственное общество

- •3.1. Общество с ограниченной ответственностью (ооо)

- •3.2. Общество с дополнительной ответственностью

- •3.3. Акционерное общество

- •4.Корпорация

- •6. Государственные предприятия

- •Вопрос 6

- •7.Правовая характеристика отдельных видов некоммерческих организаций. (потребительские кооперативы, торгово-промышленные палаты, саморегулируемые организации).

- •8.Учреждение и регистрация коммерческой организации.

- •Вопрос 9

- •Вопрос 10

- •Вопрос 11

- •12, 13 Билет.

- •14 Билет

- •Правовое положение ооо

- •Фирменное наименование и место нахождения ооо

- •16 Билет

- •17 Билет

- •18 Билет

- •19 Билет

- •20 Билет

- •Дочернее общество

- •Зависимое обществ

- •21 Билет

- •Характерные черты холдинга

- •Типы холдинга

- •22 Билет

- •23 Билет

- •Регистрация ип и ее преимущества:

- •Необходимые документы для регистрации ип:

- •Регистрация ип включает в себя следующие услуги:

- •24 Билет

- •Характеристика

- •Регулирование Россия

- •[Править]Доменное имя как средство индивидуализации

- •25 Билет

- •Виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности

- •Основные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности:

- •Функции государственного управления:

- •Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности

- •26 Билет

- •27 Билет

- •[Править]Недостатки инкассовой формы расчетов

- •28 Билет

- •29 Билет

- •30 Билет

- •31 Билет

- •32 Билет

- •33.Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской деятельности.

- •34.Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской деятельности.

- •35.Правовое регулирование особых экономических зон.

- •Вопрос 37

- •Вопрос 38

- •39.Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).

- •3. Лицензионный договор

- •42. Коммерческая, служебная, инсайдерская информация.

- •Вопрос 43

- •45. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

- •Вопрос 53

- •Договор хранения

- •Что такое срок годности

45. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

С 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Законом устанавливаются:

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок;

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок;

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.

Основной формой государственного и муниципального контроля (надзора) является проверка. Проводимые проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Они могут осуществляться в выездной либо документарной форме. Результатом проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, является акт по установленной форме в двух экземплярах.

Плановая проверка - проверяется соблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, которые публикуются на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года (данное положение вступает в силу только с 1 января 2010 г.) и на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети Интернет либо иным доступным способом..

В таких ежегодных планах проведения проверок указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;

- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

В отношении организаций, осуществляющих виды деятельности в сферах здравоохранения, образования, социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством РФ.

О проведении плановой проверки юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Плановая проверка, как, впрочем, и внеплановая, проводится в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, который будет рассмотрен далее.

Внеплановая проверка – проверяются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда. Таким образом, предмет внеплановых проверок шире, чем плановых, что представляется весьма логичным.

В Законе N 294-ФЗ предусматриваются следующие основания для проведения внеплановой проверки:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)..

Заявление о согласовании проведения проверки субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления. По результатам рассмотрения заявления не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. Проверяется наличие законных оснований для проведения проверки. В Законе N 294-ФЗ прямо предусмотрены основания для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, к которым относятся:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства;

2) отсутствие вышеуказанных оснований для проведения внеплановой выездной проверки;

3) несоблюдение рассмотренных требований к оформлению решения органа контроля о проведении проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативно-правовым актам Президента РФ, нормативно-правовым актам Правительства РФ;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах.О проведении внеплановой выездной проверки объект проверки уведомляется органом контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. Исключение составляют случаи, причинения и вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - в этих случаях предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Внеплановые документарные проверки проводятся в общем порядке, установленном для таких проверок, который рассматривается ниже.

Документарная проверка проверяются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа контроля, это означает, что представитель организации готовит необходимые документы и представляет их в соответствующий орган.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Вместо пояснений можно представить документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов

Важно заметить, что при проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки.

Выездная проверка – проверяются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В Законе N 294-ФЗ прямо определяются случаи проведения выездной проверки. Так, выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- убедиться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

главными нововведениями являются:

- введение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности в некоторых сферах, в том числе в предоставлении услуг общественного питания организациями общественного питания и розничной торговли (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);

- проведение внеплановых проверок субъектов малого бизнеса только по согласованию с органами прокуратуры РФ;

- существенное сокращение оснований для проведения внеплановых проверок, которые могут проводиться только в случаях поступления информации от граждан, юридических лиц и предпринимателей, органов власти или СМИ о возникновении угрозы жизни или по факту причинения вреда здоровью граждан, загрязнения окружающей среды, аварийных ситуациях, а также в случаях нарушения прав потребителей (чьи права нарушены);

- как документарная, так и выездная проверки ограничены 20 рабочими днями.

Контроль соблюдения таких квот предприниматель осуществляет путем обязательного ведения журнала проверок по установленной типовой форме. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

46.Формы и способы защиты прав участников предпринимательской деятельности

Способы защиты прав и интересов предпринимателя Все виды объектов правовой охраны в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности могут быть разделены на три группы:

Имущественные права и интересы,

Неимущественные права и интересы,

Организационно-предпосылочные права и интересы предпринимателя.

К первой группе относятся, прежде всего, вещные права предпринимателя: право собственности (ст. 209 и 213 Гражданского Кодекса), право хозяйственного ведения (ст. 294 Гражданского кодекса), право оперативного управления имуществом (ст. 296 Гражданского кодекса), право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 Гражданского кодекса), сервитуты (ст. 274-277 Гражданского кодекса). В эту же группу входят обязательственные права требования предпринимателей, возникающие из участия в учреждении коммерческих организаций, из заключаемых ими договоров, совершаемых сделок и других оснований, например, вследствие причинения предпринимателю имущественных убытков вне договорных отношений. Вторая группа охраноспособных объектов - нематериальные блага. Это - деловая репутация, права на объекты промышленной и интеллектуальной собственности. К этой же группе относится право на охрану служебной и коммерческой тайны. В третью группу охраняемых объектов могут быть выделены права и интересы предпринимателя, которые являются организационно-предпосылочными. Это право на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, право на получение квалификационных сертификатов и лицензий на те виды деятельности, которые согласно закону подлежат обязательному лицензированию. К организационно-предпосылочным также относится право на постановку на налоговый учет и присвоение идентификационного номера налогоплательщика, право на получение статуса субъекта малого предпринимательства, право на заключение договора на открытие банковского счета с коммерческим банком по своему выбору, право на определение внутренней производственной структуры юридического лица и организацию трудовых правоотношений. Конституция РФ устанавливает: право каждого защищать свои права и интересы всеми способами (ч. 3 ст. 45), право на судебную защиту (ст. 46, 47), право на компенсацию причиненного ущерба (ст. 52), на возмещение государственного вреда (ст. 53), на гарантии от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34), право свободно перемещать товары, услуги и финансовые средства (ч. 1 ст. 74). В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса убытки предпринимателя, возникшие вследствие нарушения его прав и интересов, должны быть полностью возмещены. Понятием и составом убытков охватываются все возможные для предпринимателя имущественные потери, включая неполученные доходы, которые мог бы получить предприниматель при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено - упущенная выгода. Ряд действий, направленных на воспрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности, может быть квалифицирован как уголовное преступление (ст. 169 "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности" Уголовного Кодекса РФ).

Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателя

Способ защиты гражданских прав - это предусмотренные Гражданским Кодексом и другими законами РФ правовые средства, применение которых, основанное на признании права, приводит к восстановлению положения, существовавшего до нарушения права, а также пресечению действий, нарушающих право или создающих угрозу его применению. В статье 12 Гражданского кодекса перечислены способы защиты гражданских прав, следующие из которых распространяются на сферу предпринимательской деятельности:

Признание права;

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

Признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий её недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки;

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

Самозащита права;

Присуждение к исполнению обязанности;

Возмещение убытков;

Взыскание неустойки;

Прекращение или изменение правоотношения;

Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

Каждый из перечисленных способов может применяться обособленно или в совокупности с другими способами. Закон допускает также применение и таких способов защиты гражданских прав, которые не перечислены в ст.12 Гражданского Кодекса, но предусмотрены законами. К ним относится, например, право на обращение к компетентным государственным органам (прокуратуре и т.д.) с требованием принятия мер государственно-принудительного характера. Различные способы защиты предполагают и различный порядок, механизм защиты прав и интересов предпринимателя. Механизм защиты прав - это осуществление способов защиты. Существуют следующие виды механизмов защиты:

Внесудебные - самозащита; урегулирование разногласий во внесудебном порядке; разрешение заявлений и жалоб органами исполнительной власти в порядке подчиненности (в том числе нотариальная форма защиты).

Судебные - конституционная защита; рассмотрение экономических споров судами общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами. Как правило, действующее законодательство не препятствует предпринимателю избрать для защиты своих прав те способы защиты и порядок их осуществления, которые представляются ему наиболее подходящими в сложившихся обстоятельствах.

Полностью вопросы защиты прав предпринимателей изложены в тексте законов. В Справочнике более подробно изложена информация, касающаяся защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

Защита прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)

Действия контролирующих органов не всегда являются правомерными. Поэтому предпринимателям следует знать положения Федерального закона от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля» (далее Закон). В соответствии со статьей 7 Закона продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц. В исключительных случаях срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен руководителем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем, но не более чем на один месяц. По одним и тем же целям, задачам и предмету в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более одного раза в два года. При проведении мероприятий по контролю должностные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе (статья 9 Закона):

проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции органа государственного контроля (надзора), от имени которого действуют должностные лица;

осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей;

требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами или иными нормативными документами;

распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.

Согласно статьи13 Закона юридические лица и индивидуальные предприниматели при проведении мероприятий по контролю имеют право: - непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; - получать информацию, предоставление которой предусмотрено законом; - знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора); - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю вследствие действий (бездействия) должностных лиц органов государственного контроля (надзора), подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством. Для защиты своей позиции предприниматель может оспорить акт государственного органа, осуществляющего контроль, в судебном порядке, а в случаях, прямо предусмотренных законом - в административном порядке, но решение, принятое по жалобе предпринимателя в административном порядке, может быть оспорено предпринимателем в судебном порядке.

47.Государственное регулирование конкуренции на рынке товаров и услуг. Запрет на недобросовестную конкуренцию.

Государство регулирует и поощряет конкурентную борьбу в нужных обществу направлениях, используя самые разные методы и механизмы формирования конкурентных отношений. К таким механизмам относят увеличение числа однородных предприятий, поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечениесрав-нимости качественных характеристик и цен на товары, поощрение лучших результатов и новшеств, создание системы пропаганды.

Целью государства при поддержке конкуренции является создание здоровой конкурентной среды. Со стороны государства поддержка конкуренции осуществляется двумя основными видами мер: стимулирующими и запретительными. К стимулирующим мерам относятся законодательные документы о проведении экономических конкурсов: законодательство в области ценообразования, налогов, экспорта и импорта товаров. К запретительным относится принятие актов и совершение отдельных действий органами исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на ограничение конкуренции.

Государственное регулирование конкуренции на товарном и финансовом рынке осуществляет Федеральная антимонопольная служба совместно с Федеральной службой по тарифам.

Антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.

Функции антимонопольного органа:

нормотворческая;

наблюдательная (ведение реестра доминирующих организаций);

разрешительная (разрешает слияние и присоединение организаций);

пресекательная (проводит антимонопольное расследование, результатом которого может быть издание предписания об устранении нарушений, принудительное разделение коммерческой организации, занимающей доминирующее положение, если она им злоупотребляет).

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции (ст. 22 ФЗ «О защите конкуренции»):

обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными органами или организациями;

выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к ответственности за такие нарушения;

предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства;

осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией в сфере использования земли, недр, водных и других природных ресурсов, в том числе при проведении торгов.

Запрет на недобросовестную конкуренцию

Недобросовестная конкуренция (п.9 ст.4 Закона о защите конкуренции) Недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. (п.9 ст.4 Закона о защите конкуренции) Запрет на недобросовестную конкуренцию 1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей; 3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; 4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; 5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 2. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 3. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении положений части 2 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. (ст.14 Закона о защите конкуренции) |

48.Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта. Запрещение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующий субъект — ИП, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

При определении понятия «доминирующее положение» Закон о защите конкуренции использует качественный и количественный признаки доминирующего положения. В соответствии со ст. 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превышает 50%, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта не является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее 50%, если его доминирующее положение установлено антимонопольным органом исходя из неизменной доли на рынке, относительно размера долей на этом рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов, либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%.

Что касается доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации), то условия признания и порядок установления ее положения доминирующим устанавливаются Правительством РФ, а условия признания и порядок установления доминирующим положения кредитной организации — Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ. Закон о защите конкуренции устанавливает лишь минимальный размер доли финансовой организации, при котором ее положение не может быть признано доминирующим. Не может быть признано доминирующим положение финансовой организации, доля которой не превышает 10% на единственном в РФ товарном

рынке или 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в РФ.

Закон о защите конкуренции закрепил право хозяйствующего субъекта представлять доказательства того, что его положение не может быть признано доминирующим.

Запрещение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.

Монополистическая деятельность является правонарушением, т.е. противоправным, виновным действием (бездействием) правонарушителя, причиняющим вред и влекущим применение мер юридической ответственности.

Монополистическая деятельность - это противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ч.9 ст.4 Закона о конкуренции на товарных рынках).

Данное определение является общим для товарных и финансовых рынков.

Монополистическая деятельность нарушает как частные, так и публичные права и интересы. Прежде всего данное правонарушение посягает на субъективные права отдельных лиц - права потребителей и предпринимателей на товарных и финансовых рынках.

Указанным лицам может быть причинен имущественный вред в виде убытков (ст.15, 16 ГК РФ). В частности, соглашение хозяйствующих субъектов, имеющих в совокупности долю на рынке более 35%, об устранении с рынка других хозяйствующих субъектов в качестве продавцов определенного товара может причинить последним убытки в виде уже произведенных расходов и (или) неполученных доходов (прибыли).

При квалификации отдельных монополистических действий, запрещенных антимонопольным законодательством, убытки иногда бывает сложно определить. Зачастую они могут вообще отсутствовать. В связи с этим общее определение монополистической деятельности не содержит указания на убытки как последствие данного правонарушения (см. ч.9 ст.4 Закона о конкуренции на товарных рынках). Для установления и запрещения (пресечения) монополистической деятельности не требуется в обязательном порядке устанавливать наличие убытков у конкретных предпринимателей и потребителей. В то же время для применения к правонарушителю гражданско-правовой санкции в виде возмещения убытков установление последних и причинной связи является обязательным. Данные элементы состава правонарушения имеют также значение при возложении мер уголовной ответственности за монополистическую деятельность при особо отягчающих обстоятельствах (ч.3 ст.178 УК РФ).

49.Антимонопольные органы, их функции и полномочия

Статья 22. Функции антимонопольного органа Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к ответственности за такие нарушения; 3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 4) осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией в сфере использования земли, недр, водных и других природных ресурсов, в том числе при проведении торгов, в случаях, предусмотренных федеральными законами. Статья 23. Полномочия антимонопольного органа

1. Антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия: 1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства; 2) выдает в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе, хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания

3) выдает федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их должностным лицам; 5) привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства коммерческие организации и некоммерческие организации, их должностных лиц, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также должностных лиц государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 6) обращается в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе с исками, заявлениями.

7) участвует в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства; 8) ведет реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов. Порядок формирования и ведения реестра устанавливается Правительством Российской Федерации; 9) размещает на сайте антимонопольного органа в сети "Интернет" решения и предписания, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц; 10) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией; 11) проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, физическими лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, в установленном законодательством Российской Федерации порядке обращается в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 12) осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, контроль за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на рынках определенных товаров, например на рынке электрической энергии (мощности). Статья 24. Права работников антимонопольного органа при проведении проверок соблюдения антимонопольного законодательства При рассмотрении заявлений о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, осуществлении контроля за экономической концентрацией и определении состояния конкуренции работники антимонопольного органа в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и решения руководителя (его заместителя) антимонопольного органа о проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства имеют право беспрепятственного доступа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также в государственные внебюджетные фонды, коммерческие организации, некоммерческие организации для получения документов и информации, необходимых антимонопольному органу. Статья 25. Обязанность представления информации в антимонопольный орган 1. Коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, объяснения в письменной или устной форме, информацию (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями для рассмотрения заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства, дел о нарушении антимонопольного законодательства, осуществления контроля за экономической концентрацией или определения состояния конкуренции. 2. Центральный банк Российской Федерации обязан представить по запросу в письменной форме федерального антимонопольного органа принятые Центральным банком Российской Федерации нормативные акты, а также информацию (за исключением информации, составляющей банковскую тайну), необходимую для проведения федеральным антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на рынке услуг кредитных организаций и осуществления контроля за ее состоянием. 3. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами. Статья 26. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны 1. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну и полученная антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники антимонопольного органа несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате разглашения антимонопольным органом либо его должностными лицами информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охран

50.Правовое регулирование рекламной деятельности. Общие требования к рекламе.

«реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».

«объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот».

Субъекты рекламной деятельности:

«рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;

рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;

рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств».

Все вышеперечисленные субъекты в соответствии со статьей 38 Федерального закона №38-ФЗ несут гражданскую и административную ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе.

С 1 июля 2006 года вступил в силу Федеральный закон №38-ФЗ, ранее действовал Федеральный закон №108-ФЗ.

Федеральный закон №38-ФЗ более жесткий и более понятный в правовом отношении. По сути он является рекламным кодексом, так как в нем собраны все отраслевые нормы ограничений, которые раньше были разбросаны по разным федеральным законам. В законе прослеживается тенденция к постепенному сокращению рекламы.

Документ регламентирует общие требования к рекламе, способы ее распространения, ограничивает рекламу отдельных видов товаров, а также определяет основы саморегулирования и госконтроля в этой сфере, кроме того, уточняет ряд понятий, содержащихся в Федеральном законе №108-ФЗ.

Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы могут регулироваться также принятыми в соответствии с Федеральным законом иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Целями принятия Федерального закона №38-ФЗ являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы.

Федеральный закон №38-ФЗ применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.

В статье 2 Федерального закона №38-ФЗ приведен перечень ситуаций, когда информация не признается рекламой и действие закона на нее не распространяется.

Действие Федерального закона №38-ФЗ не распространяется на:

1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума;

2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;

3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;

4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной рекламой;

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;

6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке;

8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару;

9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера.

Включение этого перечня в Федеральный закон №38-ФЗ очень важное нововведение. Теперь в соответствии с новым законодательством, можно делать заключение о том, что эта информация не носит рекламного характера, только при обобщении целого ряда законодательных и подзаконных актов, среди которых, например, Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон №2300-1).

Положения Федерального закона №38-ФЗ, относящиеся к изготовителю товара, распространяются также на лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги.

Специальные требования и ограничения, установленные Федеральным законом №38-ФЗ в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого установлены специальные требования и ограничения.

Общие требования к рекламе.

Статьей 5 Федерального закона №38-ФЗ устанавливаются общие требования к рекламе. Соблюдение этих требований обязательно для всех субъектов рекламной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона №38-ФЗ:

«Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются».

«ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации» (статья 3 Федерального закона №38-ФЗ).

Ненадлежащей рекламой признается недобросовестная, недостоверная реклама.

Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.

Необходимо подробнее остановится на том, какая реклама является недобросовестной и недостоверной.

Недобросовестной признается реклама, которая:

· содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

Не допускается сравнение рекламируемого товара с другими находящимися в обороте товарами, с целью противопоставления их друг другу и утверждения что качество рекламируемого товара лучше. Например, существовала такая реклама подсолнечного масла известной фирмы. На столе стоят емкости с маслом других фирм-производителей. Ставиться бутылка рекламируемого масла и все, стоящие на столе падают. Данная реклама была признана недобросовестной и запрещена к показу.

· порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;

· представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара.

Это одна из актуальных проблем рекламного бизнеса - проблема завуалированной рекламы и рекламы товаров, которые ограничены к рекламированию. Чаще всего это реклама алкоголя, для рекламирования которого установлены законодателем особые требования. В Федеральном законе №38-ФЗ появилась норма, которая отсутствовала в Федеральном законе №108-ФЗ. Речь идет о так называемом сходстве до степени смешения и, соответственно, запрете рекламы одних товаров под видом других. Заниматься этой проблемой будет Экспертный Совет Антимонопольной службы и также в эту сферу уже со своими полномочиями будет входить Роспатент, поскольку в системе Роспатента существует Федеральный институт промышленной собственности, который дает, собственно, заключение по сходству до степени смешения. Таким образом, появляется новый механизм или инструмент для более четкого контроля за соблюдением законодательства о рекламе.

Еще одна проблема, это реклама одного товара под видом другого. Например, рекламируется минеральная вода, хотя подразумевается реклама известной водки той же марки. Или обложка журнала, целиком повторяющая этикетку алкогольного напитка. Такая реклама признается законом недобросовестной и устанавливается запрет на распространение недобросовестной рекламы.

· является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.

Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения:

· о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;

· о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара;

· об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в определенном месте или в течение определенного срока;

· о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара;

· об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;

· о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;

· об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара;

· о правах на использование официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций;

· об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград;

· о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами;

· о результатах исследований и испытаний;

· о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рекламируемого товара;

· о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;

· об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара;

· о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в нем, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о таком мероприятии;

· о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том числе о количестве призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об источнике информации об основанных на риске играх, пари;

· об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральными законами;

· о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая должна быть предоставлена таким лицам в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

· о лице, обязавшемся по ценной бумаге;

· об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.

Кроме того, реклама не должна:

1) побуждать к совершению противоправных действий;

2) призывать к насилию и жестокости;

3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;

4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц.

В рекламе не допускаются:

1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации;

Запрет касается не всех иностранных слов и выражений, а только тех, которые могут привести к искажению смысла информации. Общеупотребимые и прочно вошедшие в нашу повседневную жизнь слова, смысл которых понятен каждому, разрешено использовать в рекламе. Например, парашют, президент, парламент, и так далее.

2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами;

3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

4) использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников;

5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей эмбриона человека;

6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

В рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке утверждены правила использования, хранения или транспортировки либо регламенты применения, не должны содержаться сведения, не соответствующие таким правилам или регламентам.

Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио - и кинопродукции или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.

Скрытой рекламой признается реклама, которая оказывает воздействие на сознание потребителей, и не осознается им. Речь идет о воздействии на восприятие потребителя рекламы при помощи специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.

В статье 4 Закона Российской Федерации №2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» дается понятие иных способов оказания воздействия на восприятие.

Под иными способами оказания воздействия на восприятие рекламопотребителя следует понимать так называемый «эффект 25-го кадра», который представляет собой размещение одного кадра с рекламной информацией либо просто изображением рекламируемого товара на кино- или видеопленке через каждые 24 кадра. Таким способом оказывается воздействие на подсознание потребителя. Данное ограничение распространяется также на информационные компьютерные файлы и программы обработки информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье.

Обратите внимание!

Законодатель считает размещение скрытой рекламы правонарушением и предусматривает меры привлечения к административной ответственности.

Не допускается размещение рекламы в учебниках, предназначенных для обучения детей по программам начального общего и основного общего образования, школьных дневниках, а также в школьных тетрадях.

При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования законодательства о государственном языке Российской Федерации, законодательства об авторском праве и смежных правах.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Соответственно реклама в Российской Федерации распространяется на русском языке.

51.Правовое регулирование качества и безопасности товаров. Техническое регулирование.

Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг осуществляется через законодательство о качестве, призванное обеспечивать надлежащее качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, предоставляемых услуг, сооружаемых объектов строительства.

Нормативные акты и нормы законодательства о качестве относятся к различным отраслям права: административному, гражданскому, трудовому, уголовному. В законодательстве закрепляются компетенция органов управления, предприятий в вопросах качества; показатели качества, обязательные в сфере товарооборота; виды нормативно технической документации и требования к ней; права сторон по определению условий о качестве в договоре; формы правовой защиты прав потребителей, в том числе и ответственности предприятий и их работников за ненадлежащее качество продукции, работ, услуг.

В законодательстве о качестве можно выделить следующие его составные части: законодательство о стандартизации, о метрологии и о сертификации; законодательство о приемке продукции по качеству, об ответственности предприятий и их работников за ненадлежащее качество продукции, работ и услуг.

Центральное место в нем занимает законодательство о стандартизации и о сертификации продукции и услуг. Законодательство о стандартизации регулирует отношения в сфере разработки, утверждения, внедрения и соблюдения стандартов. Законодательство о сертификации регулирует отношения, связанные с деятельностью по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям к качеству.

Указанные отношения регламентируются законами РФ от 10 июня 1993 г. О стандартизации и О сертификации продукции и услуг.

Особое место в регулировании стандартизации и сертификации занимают нормативные акты Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России) - органа специально созданного для государственного управления стандартизацией и качеством.

(В соответствии с Законом РФ О внесении изменений и дополнений в Закон РФ О сертификации продукции и услуг от 31.07.98 ¦ 154-ФЗ- специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации).Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. утверждено Положение о Комитете.

Нормативные акты о стандартизации определяют общие принципы стандартизации в стране; систему нормативных документов по стандартизации в России; систему органов, осуществляющих стандартизацию и их компетенцию; порядок разработки, согласования, утверждения, оформления, регистрации, издания, распространения и изменения стандартов, учета, хранения и внедрения стандартов; систему надзора за соблюдением стандартов, а также меры ответственности за их нарушение.

Важнейшим требованием законодательства о качестве является обеспечение при разработке и утверждении стандартов безопасности продукции, работ и услуг для жизни и здоровья потребителей,(1.Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. - ¦ 25. - Ст. 917; Ст. 966.2.Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - ¦ 4. - Ст. 308.) охраны окружающей среды, технической и информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции, качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, экономии всех видов ресурсов.

Объектами стандартизации, т.е. тем, на что могут разрабатываться стандарты, являются продукция, работы, услуги, правила, обеспечивающие их разработку, производство и применение.

Законодательство о сертификации определяет общие правила сертификации продукции и услуг на территории России, органы, осуществляющие сертификацию, и их компетенцию, систему надзора за соблюдением правил по сертификации, меры ответственности за их нарушение.

Главная задача законодательства о сертификации - создание условий для предпринимательской деятельности на внутреннем и международном рынке, содействие потребителям в компетентном выборе продукции и услуг, предотвращение поступления на рынок товаров, услуг и работ, не безопасных для жизни и здоровья потребителей. Государственное, межотраслевое управление стандартизацией в России осуществляет Госстандарт России, который координирует деятельность государственных органов управления в этой сфере, обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти субъектов Федерации, а также с предприятиями, устанавливает общие организационно-технические правила проведения работ по стандартизации, формы и методы взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности друг с другом и государственными органами управления; выполняет государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, устанавливает правила применения международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации на территории России.

Иные органы отраслевого управления (министерства, комитеты и ведомства) разрабатывают и принимают стандарты и участвуют в работах по стандартизации в пределах своей компетенции. Субъекты хозяйственной деятельности и общественные объединения могут разрабатывать и принимать стандарты, а также организовывать и проводить работы по стандартизации в пределах, установленных Законом О стандартизации.

Система сертификации состоит из центрального органа системы сертификации, органа по сертификации и испытательных лабораторий (центров). Центральный орган системы сертификации организует, координирует работу и устанавливает правила процедуры и управления в возглавляемой им системе сертификации; рассматривает жалобы на действия органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

Орган по сертификации сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия; приостанавливает либо отменяет действие выданных сертификатов; предоставляет необходимую информацию. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном соответствующей системой сертификации порядке, выполняют испытания конкретной продукции и выдают протоколы для целей сертификации. Требования, предъявляемые к качеству продукции, работ и услуг (качественные характеристики, параметры, размеры, требования технической эстетики и эргономики) устанавливаются нормативными документами по стандартизации. Нормативные документы по стандартизации на продукцию, работы и услуги, подлежащие в соответствии с законодательством обязательной сертификации, должны содержать требования, по которым осуществляются сертификация, методы контроля на соответствие этим требованиям, правила маркировки и требования к информации о сертификации, включаемой в сопроводительную документацию.К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории

России относятся государственные стандарты (ГОСТы); применяемые в установленном порядке международные (региональные) стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической информации; стандарты отраслей (ОСТы), стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений.

ГОСТы разрабатываются на продукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение. Требования, закрепленные в ГОСТах, подразделяются на обязательные, подлежащие соблюдению всеми государственными органами управления и хозяйствующими субъектами, и рекомендательные. К обязательным требованиям ГОСТов в соответствии с действующим законодательством относятся требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества, охраны окружающей среды, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и маркировки. В законодательстве могут быть определены и другие обязательные требования ГОСТов. Все остальные требования ГОСТов носят рекомендательный характер. Например, основные потребительские (эксплуатационные) характеристики продукции, эстетические и эргонометрические требования и др. Необходимость их применения изготовитель и потребитель определяют при заключении договоров и могут отступать от рекомендательных требований ГОСТов.

Если в договоре условие о качестве определено путем отсылки к ГОСТу в целом или к технической документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя работ или услуг, указывается, что их качество соответствует ГОСТу, а не его обязательным требованиям, рекомендательные требования подлежат соблюдению субъектами хозяйственной деятельности. ГОСТы и общероссийские классификаторы технико-экономической информации принимает Госстандарт России, а в области строительства и промышленности строительных материалов - Государственный комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства (Госстрой России). (С середины 1998 г. - Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Минземстрой России).

ОСТы разрабатываются и принимаются государственными органами управления в пределах их компетенции на продукцию, работы и услуги определенных видов, имеющих однородное потребительское или функциональное назначение. ОСТы обязательны дня соблюдения всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, разрабатывающими и (или) производящими указанные продукцию, работы и услуги.

СТП разрабатываются и утверждаются предприятиями самостоятельно. Если в договоре на разработку, производство и поставку продукции, на выполнение работ и оказание услуг сделана ссылка на СТП, их требования подлежат обязательному соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности,. ОСТы и СТП не должны нарушать обязательных требований, установленных ГОСТами. Ответственность за соответствие ОСТов и СТП требованиям ГОСТов несут утвердившие их органы государственного управления и предприятия.

Обеспечение качества продукции невозможно без установления единства величин, в которых измеряются различные параметры; требований, предъявляемых к средствам измерения, их проверке, определения компетенции органов, обеспечивающих единство измерений; принципов их деятельности. Законодательство, регламентирующее эти вопросы, называется законодательством о метрологии. Основным нормативным актом в этой области является закон РФ от 27 апреля 1993 г. Об обеспечении единства измерений¬(*1).Государственный метрологический контроль и надзор осуществляются

Государственной метрологической службой Госстандарта России в форме поверки средств измерений, в том числе и эталонов. Такую поверку проходят средства измерения при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, а также находящиеся в эксплуатации. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о стандартизации и сертификации в Российской федерации возложен на специально уполномоченные органы исполнительной власти в области сертификации. Госнадзор и контроль являются вневедомственными, поскольку осуществляются в отношении государственных органов и не подчиненных им предприятий и организаций. Должностные лица Госстандарта РФ, осуществляющие надзор и контроль, вправе выдавать предписание о запрете или приостановке реализации (поставки, продажи), использования (эксплуатации) проверенной продукции, а также выполнения работ и оказания услуг в случае несоответствия их обязательным требованиям ГОСТов; выдавать предписания об устранении выявленных нарушений требований ГОСТа на стадии разработки, подготовки продукции к производству, изготовления, реализации, использования, хранения, транспортирования и утилизации, при выполнении работ и оказании услуг; запрещать реализацию продукции, выполненных работ и оказание услуг в случае уклонения субъекта хозяйственной деятельности от их предъявления для проверки; принимать постановления о применении к субъектам хозяйственной деятельности штрафов за нарушение обязательных требований ГОСТов; запрещать реализацию импортной продукции и оказание импортных услуг, не соответствующих обязательным требованиям ГОСТов и не прошедших государственную регистрацию.

За нарушение предписаний предприятия, организации платят штраф в размере стоимости реализованной продукции, выполненных работ и оказанных услуг или в размере до 10 тыс. руб., если стоимость реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг определить невозможно или необходимая отчетная документация не представлена. В случае причинения ущерба потребителям-гражданам товарами (работами, услугами), не отвечающим обязательным требованиям ГОСТов по безопасности органы госконтроля и надзора вправе налагать штраф в размере суммы ущерба, причиненного потребителям, а если размер ущерба определить невозможно - до 1 тыс. руб. В связи с изменением политики в области нормирования требований, предъявляемых к качеству продукции (товаров, работ, услуг), значительно повышается роль договора в определении требований к качеству. Если на продукцию (товары, работы, услуги) в ГОСТах установлены обязательные требования, стороны обязаны включать в договор условие о соответствии продукции (работ, услуг) обязательным требованиям ГОСТов, а в контрактах, - о наличии сертификата и знака соответствия, подтверждающих соответствие установленным требованиям. Все остальные условия о качестве - условие о потребительских свойствах продукции, технических характеристиках, продолжительности гарантийных сроков, сроков годности и службы, маркировки продукции (товаров) , качестве тары и упаковки и их маркировке, о порядке приемки продукции (товаров, работ, услуг) по качеству и др. определяются в договоре либо путем ссылки на нормативные документы по стандартизации (ОСТы, СТП), либо путем установления в самом договоре. Если в договоре условия о качестве не оговорены, продукция должна соответствовать обычно предъявляемым к такого рода продукции требованиям и быть пригодной для целей, о которых изготовитель, продавец, исполнитель были поставлены в известность покупателем, заказчиком. Если же изготовитель, продавец, исполнитель не знал о конкретной цели их использования, то продукция (товар, работы, услуги) должна быть пригодна для целей, для которых подобного рода продукция обычно используется. Стороны могут предусмотреть в договоре санкции за нарушение условий о качестве. Действующее гражданское законодательство таких санкций не устанавливает.

Для того, чтобы не допустить продажи недоброкачественных товаров через розничную сеть и использования недоброкачественной продукции в производстве, получатель проверяет качество полученных товаров и продукции. Цель приемки продукции (товаров) по качеству - проверка ее соответствия требованиям нормативных документов по стандартизации и договору. Порядок приемки продукции и товаров по качеству может определяться нормативными документами по стандартизации и договором. Для отдельных видов продукции, могут быть установлены особенности приемки. Во всех остальных случаях приемка осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г.

Приемка получателем продукции по качеству состоит из нескольких стадий:

1) приемка продукции от органов транспорта;

2) проверка качества продукции;

3) составление акта о результатах проверки;

4) подписание акта лицами, участвовавшими в проверке;

5) утверждение акта, устанавливающего ненадлежащее качество или некомплектность продукции, руководителем предприятия-получателя или его заместителем.

Приемка по качеству должна производиться в следующие сроки: при одногородней поставке - не позднее 10 дней, а при иногородней поставке - не позднее 20 дней при поступлении на склад получателя. Более короткие сроки (от 24 до 48 часов) установлены для приемки скоропортящейся продукции и товаров, а более длительные (от 30 до 60 дней) - для потребителей, находящихся в районах Крайнего Севера.

Для вскрытия и актирования скрытых (производственных) недостатков установлен четырехмесячный срок. Проверка качества осуществляется в два этапа. Первоначально качество продукции проверяют работники предприятия-получателя. В случае обнаружения недостатков продукции, тары, упаковки приемка приостанавливается и составляется акт о недостатках проверенной части продукции. Для продолжения приемки и составления двустороннего акта о недостатках получатель обязан вызвать представителя одногороднего изготовителя (отправителя) полученной продукции, а в случаях, предусмотренных обязательными правилами или договором - представителя иногороднего изготовителя (отправителя). При неявке представителя в установленные сроки, неполучении от него сообщения о направлении представителя, а также в случае, когда вызов иногороднего представителя не обязателен, продолжение приемки осуществляется: продукции - с представителем соответствующей отраслевой инспекции по качеству, а товаров – экспертом бюро товарных экспертиз.

При отсутствии в месте нахождения получателя (покупателя) соответствующей инспекции по качеству или бюро товарных экспертиз, либо при отказе в выделении эксперта качество проверяется с участием либо компетентного представителя другого предприятия, организации, либо компетентного представителя общественности предприятия-получателя. Возможна односторонняя приемка по качеству при согласии изготовителя (отправителя) на такую приемку.

Техническое регулирование

ФЗ «О техническом регулировании» предполагает проведение радикальной реформы всей системы обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, выполнению работ и оказанию услуг, а также оценке и подтверждению соответствия. Тем самым закон ориентирует на реформу национальной системы стандартизации и сертификации в различных сферах и отраслях экономики, в т. ч. и в фармации.

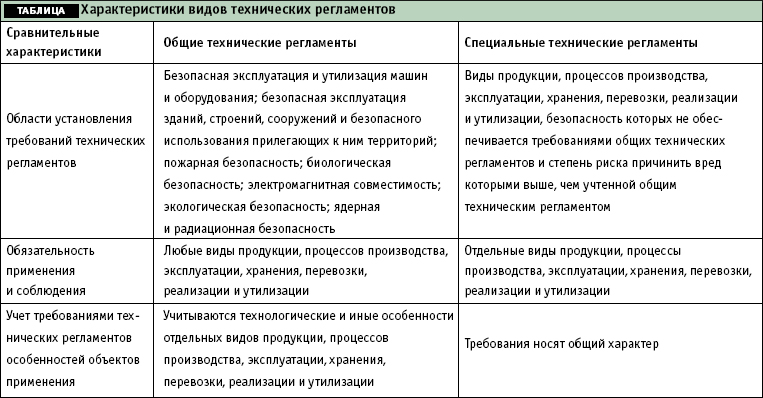

Обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования устанавливаются в технических регламентах. Технические регламенты могут приниматься международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством России, федеральным законом; указом президента; постановлением Правительства России. В соответствии с ФЗ будут разрабатываться и действовать общие и специальные технические регламенты, основные характеристики которых приведены в таблице:

52.Подтверждение соответствия товаров требованиям технических регламентов и стандартов