- •1. Задачи, приводящие к обыкновенным ду, основные определения

- •2. Задача Коши, формулировка теоремы существования в единственности ее решения. Геометрический смысл ду 1-го порядка, поле направлений, метод изоклин

- •4. Линейные ду 1-го порядка. Уравнение Бернулли

- •5. Ду в полных дифференциалах. Ду 1-го порядка, неразрешенные относительно производной

- •8.Ду высших порядков ,допускающих понижение порядка

- •9. Линейные однородные (ло) ду n-го порядка

- •10. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель Вронского

- •11. Теоремы о необходимых и достаточных условиях линейной зависимости и линейной независимости решений лоду

- •12. Фундаментальная система решений лоду. Структура общего решения лоду

- •13. Лоду n-г1о порядка с постоянными коэффициентами

- •14. Линейные неоднородные (лн) ду n-го порядка. Структура общего решения лнду

- •15. Метод вариации постоянных для решения лнду

- •16. Лнду с постоянными коэффициентами и специальной правой частью

- •17. Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия. Задача Коши для нормальных систем. Линейные системы ду. Матричная задача

- •18. Структура общего решения линейных систем ду

- •19. Линейные однородные и неоднородные системы ду с постоянными коэффициентами

- •20. Числовые ряды. Основные свойства

13. Лоду n-г1о порядка с постоянными коэффициентами

Частным случаем линейных однородных дифференциальных уравнений являются ЛОДУ n-го порядка (n>2) с постоянными коэффициентами:

y(n) + p1y(n – 1) + p2y(n – 2) + … + pny = 0, где pi , i =1,n - числа.

Частные решения этого ур-ния имеют вид y = ekx, где k-постоянное число.

Характеристическим для уравнения y(n) + p1y(n – 1) + p2y(n – 2) + … + pny = 0 является алгебраическое уравнение n-го порядка вида

kn + p1kn – 1 p2kn – 2 + … + pn – 1 k + pn = 0.

Это уравнение имеет, как известно, n корней (в их числе могут быть и комплексные). Обозначим их через k1 , k2 , … , kn .

Замечание: не все из корней уравнения kn + p1kn – 1 p2kn – 2 + … + pn – 1 k + pn = 0 обязаны быть различными. Так, в частности, уравнение (k – 3)2 = 0 имеет два равных корня: k1 = k2 = 3. В этом случае говорят, что корень один (k = 3) и имеет кратность mk = 2. Если кратность корня равна единице: mk = 1, его называют простым.

Случай 1: все корни уравнения kn + p1kn – 1 p2kn – 2 + … + pn – 1 k + pn = 0 действительны и просты (различны). Тогда функции y1 = ek1x, y2 = ek2x, … , yn = eknx, являются частными решениями уравнения y(n) + p1y(n – 1) + p2y(n – 2) + … + pny = 0 и образуют фундаментальную систему решений (линейно независимы). Поэтому общее решение уравнения y(n) + p1y(n – 1) + p2y(n – 2) + … + pny = 0 записывается в виде

y = c1ek1x + c2ek2x + … + cneknx.

Случай 2: корни характеристического уравнения равны ( к1=k2 ),

то

общее решение будет выглядеть как

![]()

Случай 3: корни характеристического уравнения комплексные то есть: k (n)=α±βi и общее решение будет выглядеть как

![]()

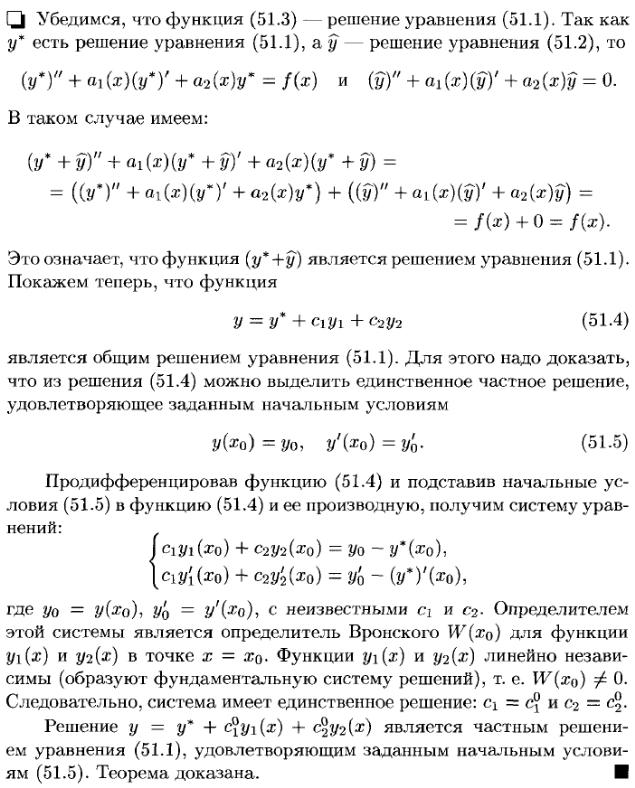

14. Линейные неоднородные (лн) ду n-го порядка. Структура общего решения лнду

Уравнение вида b0 (x) y(n) + b1 (x) y(n – 1) + … + bn (x) y = g (x), где b0 (x) ≠ 0, b1 (x), … , bn (x), g (x) – заданные функции (от x), называются линейным ДУ n-го порядка. Если g (x) ≠ 0, то уравнение

b0 (x) y(n) + b1 (x) y(n – 1) + … + bn (x) y = g (x) называется неоднородным.

Если функции y1 = y1 (x), y2 = y2 (x), … , yn = yn (x) являются частными решениями этого уравнения, то его решением является функция y = c1y1 + c2y2 + … + cnyn .

Структура общего решения ЛНДУ: общее решение неоднородного уравнения у’’+ау’+ву=f(x) представляет собой сумму общего решения неоднородного уравнения плюс некоторое частное решение неоднородного уравения уо.н.= уо.о+уч.н.

15. Метод вариации постоянных для решения лнду

Рассмотрим ЛНДУ y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = f (x).

Если

его правая часть имеет вид

![]() то это будет ЛНДУ сос специально правой

частью и решается оно другим образом.

Его общим решением является функция y

= yч.н.

+уо.о.

Частное решение yч.н

уравнения y”

+ α1

(x)

y’

+ α2

(x)

y

= f

(x)

можно найти, если известно общее решение

уо.о

соответствующего однородного уравнения

y”

+ α1

(x)

y’

+ α2

(x)

y

= 0, методом вариации произвольных

постоянных (метод Лагранжа), состоящим

в следующем. Пусть уо.о

= c1y1

(x)

+ c2y2

(x)

– общее решение уравнения y”

+ α1

(x)

y’

+ α2

(x)

y

= 0. Заменим в общем решении постоянные

c1

и c2

неизвестными функциями c1

(x)

и c2

(x)

и подберем их так, чтобы функция yч.н.

= c1

(x)

· y1

(x)

+ c2

(x)

· y2

(x)

то это будет ЛНДУ сос специально правой

частью и решается оно другим образом.

Его общим решением является функция y

= yч.н.

+уо.о.

Частное решение yч.н

уравнения y”

+ α1

(x)

y’

+ α2

(x)

y

= f

(x)

можно найти, если известно общее решение

уо.о

соответствующего однородного уравнения

y”

+ α1

(x)

y’

+ α2

(x)

y

= 0, методом вариации произвольных

постоянных (метод Лагранжа), состоящим

в следующем. Пусть уо.о

= c1y1

(x)

+ c2y2

(x)

– общее решение уравнения y”

+ α1

(x)

y’

+ α2

(x)

y

= 0. Заменим в общем решении постоянные

c1

и c2

неизвестными функциями c1

(x)

и c2

(x)

и подберем их так, чтобы функция yч.н.

= c1

(x)

· y1

(x)

+ c2

(x)

· y2

(x)

была решением уравнения y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = f (x). Найдем произв-ную: (yч.н.)’ = c’1 (x) y1 (x) + c1 (x) y’1 (x) + c’2 (x) y2 (x) + c2 (x) y’2 (x).

Подберем функции c1 (x) и c2 (x) так, чтобы

c’1 (x) · y1 (x) + c’2 (x) · y2 (x) = 0.Тогда

(yч.н.)’ = c1 (x) · y’1 (x) + c2 (x) · y’2 (x),

(y*)” = c’1 (x)*y’1 (x) + c1 (x)·y”1(x) + c’2 (x)*y’2 (x) + c2 (x)*y”2(x). Подставляя выражение для yч.н., (yч.н.)’ и (yч.н.)” в уравнение y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = f (x), получим:

c’1 (x) · y’1 (x) + c1 (x) · y”1 (x) + c’2 (x) · y’2 (x) + c2 (x) · y”2 (x) + α1 (x) [c1 (x) y’1 (x) + c2 (x) y’2 (x)] + α2 (x) [c1 (x) y1 (x) + c2 (x) y2 (x)] = f (x). Поскольку y1 (x) и y2 (x) – решения уравнения y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = 0, то выражения в квадратных скобках равны нулю, а потому c’1 (x) · y’1 (x) + c’2 (x) · y’2 (x) = f (x).

Таким образом, функция yч.н. = c1 (x) · y1 (x) + c2 (x) · y2 (x) будет частным решением yч.н. уравнения y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = f (x), если функции c1 (x) и c2 (x) удовлетворяют системе уравнений:

{c’1 (x) · y1 (x) + c’2 (x) · y2 (x) = 0, (1)

{c’1 (x) · y’1 (x) + c’2 (x) · y’2 (x) = f (x).

Определитель системы | y1 (x) y2 (x) | ≠ 0, т.к. это определитель

| y’1 (x) y’2 (x) |

Вронского для фундаментальной системы частных решений y1 (x) и y2 (x) уравнения y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = 0. Поэтому система (1) имеет единственное решение: c’1 (x) = φ1 (x) и c’2 (x) = φ2 (x), где φ1 (x) и φ2 (x) – некоторые функции от x. Интегрируя эти функции, находим c1 (x) и c2 (x), а затем по формуле yч.н. = c1 (x) · y1 (x) + c2 (x) · y2 (x) составляем частное решение уравнения y” + α1 (x) y’ + α2 (x) y = f (x).