- •Основные законы геометрической оптики

- •Тонкие линзы

- •Принцип Гюйгенса — Френеля Материал из Википедии — свободной энциклопедии

- •Интеграл Френеля

- •Аппроксимация Френеля

- •Дифракция Френеля

- •Дифракция света Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •Дифракция Фраунгофера Материал из Википедии — свободной энциклопедии

- •[Править]Математическоe описание

- •8.1 Естественный и поляризованный свет

- •Полное преломление

- •Природа явления

- •Закон Кирхгофа

- •1. Абсолютно черное тело.

- •2. Законы Вина и Стефана-Больцмана.

- •3. Виды спектров.

- •4. Определение химического состава.

- •5. Собственные движения звезд и эффект Доплера.

- •История открытия

- •Внешний фотоэффект

- •Законы внешнего фотоэффекта

История открытия

В 1839 году Александр Беккерель наблюдал[1] явление фотоэффекта в электролите. В 1873 году Виллоби Смит обнаружил, что селенявляется фотопроводящим. Затем эффект изучался в 1887 году Генрихом Герцем. При работе с открытым резонатором он заметил, что если посветить ультрафиолетом на цинковые разрядники, то прохождение искры заметно облегчается. Исследования фотоэффекта показали, что, вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана счастотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. В 1888—1890 годах фотоэффект систематически изучал русский физик Александр Столетов. Им были сделаны несколько важных открытий в этой области, в том числе выведен первый закон внешнего фотоэффекта. Фотоэффект был объяснён в 1905 году Альбертом Эйнштейном (за что в1921 году он, благодаря номинации шведского физика Карла Вильгельма Озеена, получил Нобелевскую премию) на основегипотезы Макса Планка о квантовой природе света. В работе Эйнштейна содержалась важная новая гипотеза — если Планкпредположил, что свет излучается только квантованными порциями, то Эйнштейн уже считал, что свет и существует только в виде квантованных порций. Из закона сохранения энергии, при представлении света в виде частиц (фотонов), следует формула Эйнштейна для фотоэффекта:

![]()

где Aout —

т. н. работа

выхода (минимальная

энергия, необходимая для удаления

электрона из вещества), ![]() —кинетическая

энергия вылетающего

электрона, ν —

частота падающего фотона с

энергией hν, h — постоянная

Планка.

Из этой формулы следует существование красной

границы фотоэффекта,

то есть существование наименьшей

частоты, ниже которой энергии фотона

уже не достаточно для того, чтобы «выбить»

электрон из металла. Суть формулы

заключается в том, что энергия фотона

расходуется на ионизацию атома вещества,

на работу, которую необходимо совершить

для того, чтобы «вырвать» электрон, и

остаток переходит в кинетическую энергию

электрона.

—кинетическая

энергия вылетающего

электрона, ν —

частота падающего фотона с

энергией hν, h — постоянная

Планка.

Из этой формулы следует существование красной

границы фотоэффекта,

то есть существование наименьшей

частоты, ниже которой энергии фотона

уже не достаточно для того, чтобы «выбить»

электрон из металла. Суть формулы

заключается в том, что энергия фотона

расходуется на ионизацию атома вещества,

на работу, которую необходимо совершить

для того, чтобы «вырвать» электрон, и

остаток переходит в кинетическую энергию

электрона.

Исследования фотоэффекта были одними из самых первых квантовомеханических исследований.

Внешний фотоэффект

Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией) называется испускание электронов веществом под действием электромагнитных излучений. Электроны, вылетающие из вещества при внешнем фотоэффекте, называются фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими при упорядоченном движении во внешнем электрическом поле, называется фототоком.

Фотокатод — электрод вакуумного электронного прибора, непосредственно подвергающийся воздействию электромагнитных излучений.

Зависимость спектральной чувствительности от частоты или длины волны электромагнитного излучения называют спектральной характеристикой фотокатода.

Законы внешнего фотоэффекта

Закон Столетова: при неизменном спектральном составе электромагнитных излучений, падающих на фотокатод, фототок насыщения пропорционален энергетической освещенности катода (иначе: число фотоэлектронов, выбиваемых из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности излучения):

и

и

Для данного фотокатода максимальная начальная скорость фотоэлектронов зависит от частоты распространяющихся электромагнитных колебаний и не зависит от его интенсивности.

Для каждого фотокатода существует красная граница фотоэффекта, то есть минимальная частота электромагнитного излучения ν0 при которой фотоэффект ещё возможен.

Теорию

фотоэффекта создал немецкий ученый А.

Эйнштейн в 1905 г. В основе теории Эйнштейна

лежит понятие работы выхода электронов

из металла и понятие о квантовом излучении

света. По теории Эйнштейна фотоэффект

имеет следующее объяснение: поглощая

квант света, электрон приобретает

энергию. При вылете из металла энергия

каждого электрона уменьшается на

определенную величину, которую называют

работой выхода (Авых). Работа выхода —

это работа, которую необходимо затратить,

чтобы удалить электрон из металла.

Максимальная энергия электронов после

вылета (если нет других потерь) имеет

вид: ![]() .

Это уравнение носит название уравнения

Эйнштейна.

.

Это уравнение носит название уравнения

Эйнштейна.

![]() Приборы, в основе принципа действия

которых лежит явление фотоэффекта,

называют фотоэлементами. Простейшим

таким прибором является вакуумный

фотоэлемент. Недостатками такого

фотоэлемента являются: слабый ток, малая

чувствительность к длинноволновому

излучению, сложность в изготовлении,

невозможность использования в цепях

переменного тока. Применяется в фотометрии

для измерения силы света, яркости,

освещенности, в кино для воспроизведения

звука, в фототелеграфах и фототелефонах,

в управлении производственными

процессами.

Существуют полупроводниковые фотоэлементы,

в которых под действием света происходит

изменение концентрации носителей тока.

Они используются при автоматическом

управлении электрическими цепями

(например, в турникетах метро), в цепях

переменного тока, в качестве невозобновляемых

источников тока в часах, микрокалькуляторах,

проходят испытания первые солнечные

автомобили, используются в солнечных

батареях на искусственных спутниках

Земли, межпланетных и орбитальных

автоматических станциях.

С явлением фотоэффекта связаны

фотохимические процессы, протекающие

под действием света в фотографических

материалах.

Приборы, в основе принципа действия

которых лежит явление фотоэффекта,

называют фотоэлементами. Простейшим

таким прибором является вакуумный

фотоэлемент. Недостатками такого

фотоэлемента являются: слабый ток, малая

чувствительность к длинноволновому

излучению, сложность в изготовлении,

невозможность использования в цепях

переменного тока. Применяется в фотометрии

для измерения силы света, яркости,

освещенности, в кино для воспроизведения

звука, в фототелеграфах и фототелефонах,

в управлении производственными

процессами.

Существуют полупроводниковые фотоэлементы,

в которых под действием света происходит

изменение концентрации носителей тока.

Они используются при автоматическом

управлении электрическими цепями

(например, в турникетах метро), в цепях

переменного тока, в качестве невозобновляемых

источников тока в часах, микрокалькуляторах,

проходят испытания первые солнечные

автомобили, используются в солнечных

батареях на искусственных спутниках

Земли, межпланетных и орбитальных

автоматических станциях.

С явлением фотоэффекта связаны

фотохимические процессы, протекающие

под действием света в фотографических

материалах.

НЕТ вакуумный и газонаполненный фотоэлементы

БИЛЕТ 35

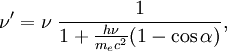

Эффект Комптона (Комптон-эффект) — явление изменения длины волны электромагнитного излучения вследствие рассеивания егоэлектронами. Обнаружен американским физиком Артуром Комптоном в 1923 году для рентгеновского излучения. В 1927 Комптон получил за это открытие Нобелевскую премию по физике.

Для рассеяния на покоящемся электроне частота рассеянного фотона:

где ![]() —

угол рассеяния (угол между направлениями

распространения фотона до и после

рассеяния).

—

угол рассеяния (угол между направлениями

распространения фотона до и после

рассеяния).

Перейдя к длинам волн:

![]()

где ![]() —

комптоновская длина волны электрона.

—

комптоновская длина волны электрона.

Для электрона ![]() м.

Уменьшение энергии фотона после

комптоновского рассеяния

называется комптоновским

сдвигом.

В классической электродинамике рассеяние

электромагнитной волны на заряде

(томсоновское

рассеяние)

не сопровождается уменьшением её

частоты.

м.

Уменьшение энергии фотона после

комптоновского рассеяния

называется комптоновским

сдвигом.

В классической электродинамике рассеяние

электромагнитной волны на заряде

(томсоновское

рассеяние)

не сопровождается уменьшением её

частоты.

Объяснить эффект Комптона невозможно в рамках классической электродинамики. С точки зрения классической физики электромагнитная волна является непрерывным объектом и в результате рассеяния на свободных электронах изменять свою длину волны не должна. Эффект Комптона является прямым доказательством квантования электромагнитной волны, другими словами подтверждает существование фотона. Эффект Комптона является ещё одним доказательством справедливости корпускулярно-волнового дуализма микрочастиц.

Корпускулярно-волновой дуализм — теория в квантовой механике, гласящая, что в зависимости от системы отсчета поток электромагнитного излучения можно рассматривать и как поток частиц (корпускул), и как волну. В частности, свет — это и корпускулы (фотоны), и электромагнитные волны. Свет демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции и интерференции при масштабах, сравнимых с длиной световой волны. Например, одиночные фотоны, проходящие через двойную щель, создают на экране интерференционную картину, определяемую уравнениями Максвелла.[1]. Тем не менее, эксперимент показывает, что фотон не есть короткий импульс электромагнитного излучения, например, он не может[источник не указан 25 дней] быть разделён на несколько пучков оптическими делителями лучей. Корпускулярные свойства света проявляются при фотоэффекте. Фотон ведет себя и как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны (например, атомными ядрами), или вообще могут считаться точечными (например, электрон).

|

|

История создания

Французский ученый Луи де Бройль (1892—1987), осознавая существующую в природе симметрию и развивая представления о двойственной корпускулярно-волновой природесвета, выдвинул в 1923 году гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Он утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые другие частицыматерии наряду с корпускулярными обладают также волновыми свойствами.

Согласно де Бройлю, с каждым микрообъектом связываются, с одной стороны, корпускулярные характеристики — энергия E и импульс p, а с другой стороны — волновые характеристики — частота и длина волны.

Так как дифракционная картина исследовалась для потока электронов, то необходимо было доказать, что волновые свойства присущи каждому электрону в отдельности. Это удалось экспериментально подтвердить в 1948 году советскому физику В. А. Фабриканту. Он показал, что даже в случае столь слабого электронного пучка, когда каждый электрон проходит через прибор независимо от других, возникающая при длительной экспозиции дифракционная картина не отличается от дифракционных картин, получаемых при короткой экспозиции для потоков электронов в десятки миллионов раз более интенсивных.

Современная трактовка корпускулярно-волнового дуализма может быть выражена словами физика В. А. Фока (1898—1974): «Можно сказать, что для атомного объекта существует потенциальная возможность проявлять себя, в зависимости от внешних условий, либо как волна, либо как частица, либо промежуточным образом. Именно в этой потенциальной возможности различных проявлений свойств, присущих микрообъекту, и состоит дуализм волна — частица. Всякое иное, более буквальное, понимание этого дуализма в виде какой-нибудь модели неправильно»[источник не указан 25 дней].

Корпускулярно-волновая двойственность света

Такие явления, как интерференция и дифракция света, убедительно свидетельствуют о волновой природе света. В то же время закономерности равновесного теплового излучения, фотоэффекта и эффекта Комптона можно успешно истолковать только на основе квантовых представлений о свете, как о потоке дискретных фотонов. Однако волновой и квантовый (корпускулярный) способы описания света не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, так как свет одновременно обладает и волновыми и корпускулярными свойствами. Он представляет собой диалектическое единство этих противоположных свойств. Волновые свойства света играют определяющую роль в закономерностях его распространения, интерференции, дифракции, поляризации, а корпускулярные — в процессах взаимодействия света с веществом. Чем больше длина волны света, тем меньше импульс и энергия фотона и тем труднее обнаружить квантовые свойства света. Например, внешний фотоэффект происходит только при энергиях фотонов, больших или равных работе выхода электрона из вещества. Чем меньше длина волны электромагнитного излучения, тем больше энергия и импульс фотонов и тем труднее обнаружить волновые свойства этого излучения. Например, рентгеновское излучение дифрагирует только на очень «тонкой» дифракционной решетке — кристаллической решетке твердого тела.

Элементы квантовой механики

Физика

атомов, молекул и их коллективов, в

частности кристаллов, а также атомных

ядер и элементарных частиц изучается

в квантовой механике. Объекты микромира,

изучаемые квантовой механикой, имеют

линейные размеры порядка ![]() см.

Если частицы движутся со скоростями

много меньше, чем скорость света в

вакуумеc,

то применяется нерелятивистская

квантовая механика; при скоростях

близких к c —

релятивистская квантовая механика.

см.

Если частицы движутся со скоростями

много меньше, чем скорость света в

вакуумеc,

то применяется нерелятивистская

квантовая механика; при скоростях

близких к c —

релятивистская квантовая механика.

В основе квантовой механики лежат представления Планка о дискретном характере изменения энергии атомов, Эйнштейна о фотонах, данные о квантованности некоторых физических величин (например, импульса и энергии), характеризующих в определенных условиях состояния частиц микромира. Основополагающей в квантовой механике явилась идея о том, что корпускулярно-волновая двойственность свойств, установленная для света, имеет универсальный характер. Она должна проявляться для любых частиц, обладающих импульсом p. Все частицы, имеющие конечный импульс p, обладают волновыми свойствами, и их движение сопровождается некоторым волновым процессом.

Формула де Бройля устанавливает зависимость длины волны λ, связанной с движущейся частицей вещества, от импульса p частицы:

![]()

где m — масса частицы, v — ее скорость, h — постоянная Планка. Волны, о которых идет речь, называются волнами де Бройля.

Другой вид формулы де Бройля:

![]()

где ![]() —

волновой вектор, модуль которого

—

волновой вектор, модуль которого ![]() —

волновое число — есть число длин

волн, укладывающихся на 2π единицах

длины,

—

волновое число — есть число длин

волн, укладывающихся на 2π единицах

длины, ![]() —

единичный вектор в направлении

распространения волны,

—

единичный вектор в направлении

распространения волны, ![]() Дж·с.

Дж·с.

Длина волны де Бройля для частицы с массой m, имеющей кинетическую энергию Wk

![]()

В

частности, для электрона, ускоряющегося

в электрическом поле с разностью

потенциалов ![]() вольт

вольт

![]()

Формула де Бройля экспериментально подтверждается опытами по рассеянию электронов и других частиц на кристаллах и по прохождению частиц сквозь вещества. Признаком волнового процесса во всех таких опытах является дифракционная картина распределения электронов (или других частиц) в приемниках частиц.

Волновые свойства не проявляются у макроскопических тел. Длины волн де Бройля для таких тел настолько малы, что обнаружение волновых свойств оказывается невозможным.

Фазовая скорость волн де Бройля свободной частицы

![]()

где ω = 2πν — циклическая частота, W — энергия свободной частицы, p = mv — импульс частицы, m — ее масса, v — ее скорость, λ — длина дебройлевской волны. Зависимость фазовой скорости дебройлевских волн от длины волны указывает на то, что эти волны испытывают дисперсию.

Групповая скорость волн де Бройля равна скорости частицы u:

![]()

Связь между энергией частицы W и частотой ν волны де Бройля

![]()

Волны де Бройля имеют специфическую природу, не имеющую аналогии среди волн, изучаемых в классической физике: квадрат модуля амплитуды волны де Бройля в данной точке является мерой вероятности того, что частица обнаруживается в этой точке. Дифракционные картины, которые наблюдаются в опытах, являются проявлением статистической закономерности, согласно которой частицы попадают в определенные места в приёмниках — туда, где интенсивность волны де Бройля оказыва