- •Вопросы к экзамену по курсу «Педагогическая психология»

- •Предмет, задачи педагогической психологии. Связь педагогической психологии с другими науками.

- •4 Вопрос. Связь педагогической психологии с другими науками

- •История становления педагогической психологии.

- •Разделы педагогической психологии (психология обучения, психология воспитания, психология учителя).

- •Проблемы педагогической психологии.

- •Психолого-педагогический эксперимент, схемы его организации и проведения.

- •Психолого-педагогическое воздействие на ребёнка: консультирование, коррекция.

- •Характеристика понятий: учебная деятельность, обучение, учение, научение и созревание. Различия между научением, обучением и учением.

- •Структура учебной деятельности. Основные требования, предъявляемые к учебной деятельности.

- •Теория формирования научных понятий у школьников (в.В. Давыдов).

- •Теория развивающего обучения (л.В. Занков, н.А.Менчинская и др.).

- •Психологические вопросы проблемного обучения (л.В.Занков, а.М.Матюшкин и др.)

- •Психологические особенности обучения в зарубежных теориях обучения (концепция оперантного научения б. Скиннера, когнитивная теория Дж. Бруннера, к. Торранса и др.).

- •Это только 50% вопроса

- •Структура контрольно-оценочной деятельности. Требования, предъявляемые к контрольно-оценочной деятельности.

- •Виды и функции контрольно-оценочной деятельности педагога.

- •Виды педагогической оценки, психологические условия и их влияние на процессы обучения и воспитания.

- •Психологический анализ урока как единственно проективно-рефлексивных умений педагога.

- •Общая характеристика психологического анализа урока

- •Уровни (этапы) психологического анализа урока.

- •Психологические особенности обучения и воспитания у представителей гуманистической психологии.

- •Особенности научения и обучения детей в младенческом и раннем возрасте.

- •Психологические основы обучения дошкольников.

- •Психологические проблемы готовности к обучению в школе.

- •Психологические основы обучения младших школьников.

- •Социально-психологические аспекты воспитания (общение и воспитание, коллектив и развитие личности, семья и воспитание).

- •Общение как фактор воспитания

- •Особенности воспитания в младенческом и раннем возрасте.

- •Проблемы воспитания в дошкольном и младшем школьном возрасте.

- •Проблема воспитания млад.Шк. Воз-та

- •Проблемы развития самосознания в онтогенезе.

- •Виды стилей деятельности педагога. Индивидуальный стиль деятельности педагога.

- •Индивидуальный стиль педагогической деятельности

- •Совершенствование педагогической деятельности: психологическое самообразование.

- •Мотивация педагогической деятельности.

- •Педагогическое общение, его основные характеристики.

- •1. Учебно-дисциплинарная модель общения.

- •Предупреждение и устранение конфликтов в работе педагогического коллектива.

- •Большинство конфликтов по своей природе субъективны и имеют в основе одну из следующих психологических причин:

- •Конфликты такого рода можно предупреждать и снимать следующим образом:

Индивидуальный стиль педагогической деятельности

Рассмотрим основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности. Он проявляется:

в темпераменте (время и скорость реакции, индивидуальный темп работы, эмоциональная откликаемость);

характере реакций на те или иные педагогические ситуации;

выборе методов обучения;

подборе средств воспитания,

стиле педагогического общения;

реагировании на действия н поступки детей;

манере поведения;

предпочтении тех или иных видов поощрений и наказаний;

применении средств психолого-педагогического воздействия на детей.

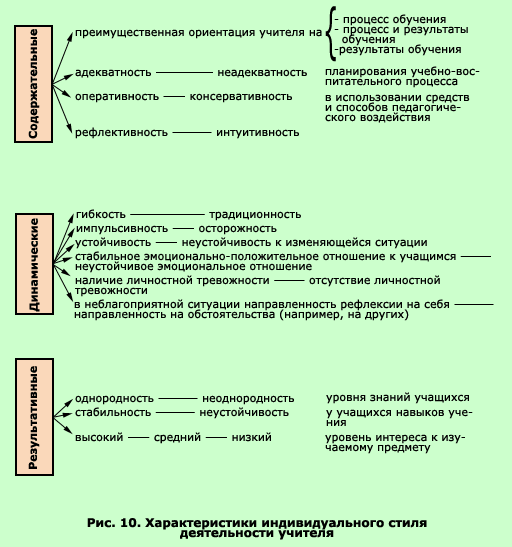

А.К. Маркова и А.Я. Никонова рассматривают три группы характеристик индивидуального стиля педагогической деятельности - 1) содержательные, 2) динамические и 3) результативные характеристики

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, обычно имеют в виду, что, выбирая те или иные средства педагогического воздействия и формы поведения, педагог учитывает свои индивидуальные склонности. Педагоги, обладающие разной индивидуальностью, из множества учебных и воспитательных задач могут выбрать одни и те же, но реализуют их по-разному.

Совершенствование педагогической деятельности: психологическое самообразование.

С психол-ой точки зрения учителю необходимо постоянно заниматься самообр-ем, поскольку специфика учит-ого труда такова, что педагоги: 1) находятся в положении людей, задача кот-ых – сообщать истину, кот-ю они нередко интерпретируют в соответствии со своими взглядами, сложивш-ся за 10 и более лет до момента ее сообщения; 2) имеют огранич-ые по сравнению с учен-ми временные возможн-и для получения инф-ии; 3) имеют сравнительно огранич-ый круг общения со своими сверстниками и нередко ограниченное професс-ми интересами содержание общения. В результате нередко картина мира, имеющ-ся у учителя, может не соответствовать изменившимся реалиям, а следовательно, и сущ-но расходиться с картиной мира, восприним-ой его учениками. Поэтому самообразование учителя следует понимать двояко: 1)как постоянное пополнение професс-ой и общекультурной инф-ии, 2)как постоянное обновление индивидуального соц-го опыта. Осознание этой необходимости учителем предполагает наличие у него адекватной самооценки. Сама объективная позиция учителя предопределяет возможность возникн-ия убежденности в своем всезнании. Программа самообраз-ия включает в себя совершенствование общественно-политических знаний, ознакомление с наиболее выдающимися достижениями разл-ных наук, обогащение литер-ных и эстетических представлений, знакомство с новыми тенденциями и явлениями культурной жизни. Особо важное место занимает пополнение знаний по преподаваемому предмету и знакомство с новейшими данными соответств-ей науки, развитие педагог-их, психол-их и методических знаний и умений, что возможно лишь при ознакомлении с появляющейся соответствующей литературой и регулярном чтении периодических изданий

Элементы саморегуляции и психокоррекции в деятельности педагога.

Психология педагогической деятельности: структура, основные функции и умения.

Педагогическая деятельность – это профессиональная деятельность взрослых представителей социума, направленная на обучение и воспитание подрастающего поколения. Изучается эта деятельность рядом педагогических наук, таких как диалектика, школоведение, теория воспитания.

Вопросом психологии педагогической деятельности является оценка работы учителя, его способность к воспитанию и правильной оценке детского поведения, правильное преподношение им различных социальных институтов детям, осознание задач проводимых трудов, правильного распределения материалов и методики преподавания.

Структуру педагогическо деятельности принято делить на несколько подходов.

Конструктивный подход включает в себя подбор и классификацию информации, способы ее подачи. Также сюда относится подробное составление лекции и хода самого урока, оптимизация восприятия детьми изучаемого материала.

организаторский. Тут перед учителем встает задача объединить не только такие части конструктивного подхода как план и манера собственного изложения необходимого материала, но и привлечение к умственной деятельности детей. Проще говоря, учитель должен суметь заинтересовать аудиторию, активизировать их стремление к обучению и познанию.

Коммуникативный компонент педагогической деятельности заключается в построении межличностных отношений с учениками и их родителями, налаживание эмоционального контакта. Учитель должен обладать способностью положительно взаимодействовать с окружающими и подавать пример своим ученикам.

Конструктивно-организаторская функция направлена на организацию пед процесса, обеспечивающую его эффективность. включает в себя ряд умений: планировать пед процесс, подбирать материал, методы, приемы, средства для содержательной (учебной, игровой, трудовой) деятельности и т.д., организовывать выполнение режима в разных возрастных группах, организовывать развивающую среду и использовать её в качестве средства воспитания личности ребенка и т.п.

Диагностическая функция направлена на определение состояния воспитуемых и пед процесса в целях определения правильной стратегии и тактики воспитательно-образовательной работы.включает умения определять особенности физического и психического состояния детей и учитывать это в собственной деятельности, осуществлять учет и контроль эффективности учебно-воспитательной работы в целом, устанавливать соответствие ЗУН поведения требованиям программы, видеть связи развития ребенка с использованием различных методов учебно-воспитательной работы и т.д.

Координирующая функция направлена на объединение и согласование содержания и направленности педагогических воздействий на ребенка осуществляемых в системе общественного и семейного воспитания.предполагает умения: устанавливать деловые контакты с родителями и коллегами, участвовать в пед просвещении родителей, раскрывать им содержание, методы общественного воспитания, побуждать родителей к активному участию в работе ДОУ и т.д.

Коммуникативная функция требует от педагога высоких нравственных качеств и черт характера, проявляющихся в умении быть в общении с детьми всегда доброжелательным, тактичным, приветливым и вежливым.

Преобразовательная функция требует от педагога проявления творческого подхода к организации учебно-воспитательного процесса.