- •28. Пусть плоскость задана уравнением и дана точка . Тогда расстояние от точки до плоскости определяется по формуле

- •23. Условия параллельности двух прямых:

- •22. Расстояние от точки до прямой – это длина перпендикуляра, проведенного из данной точки к данной прямой.

- •29. Условие параллельности двух плоскостей.

- •Условие перпендикулярности плоскостей.

- •30.Уравнение прямой, проходящей через две точки

- •33. Условия параллельности и перпендикулярности прямых

- •Взаимное расположение двух прямых и пространстве характеризуется следующими тремя возможностями.

- •1.Функция - одно из основных понятий математики, выражающее зависимость одних переменных величин от других.

- •Свойства:

- •Теорема: «Необходимое условие монотонности функции.»

- •22.Первый достаточный признак экстремума.

- •Вертикальные асимптоты.

- •Свойства определителей

- •Действия над матрицами.

- •1) Иметь единственное решение. 2) Иметь бесконечно много решений. 3) Не иметь решений (быть несовместной).

1.Функция - одно из основных понятий математики, выражающее зависимость одних переменных величин от других.

Областью

определения функции ![]() (выражения f(x) )

называют множество всех значений x ,

для которых функция (выражение) имеет

смысл.

(выражения f(x) )

называют множество всех значений x ,

для которых функция (выражение) имеет

смысл.

Все значения, которые принимает функция f (x) при значениях x, принадлежащих области определения функции, образуют область значений функции, ее обозначают E (f).

График функции y = f (х) - это множество всех точек плоскости, координаты х, у которых удовлетворяют соотношению y = f(x).

3. Бесконечно малая (величина) — числовая функция или последовательность, которая стремится к нулю.

Бесконечно большая (величина) — числовая функция или последовательность, которая стремится к бесконечности определённого знака.

Теорема о связи бесконечно малой и бесконечно большой величиной.

Если ![]() –

бесконечно малая величина при

–

бесконечно малая величина при ![]()

–

бесконечно большая величина.

–

бесконечно большая величина.

Если ![]() –

бесконечно большая величина при

–

бесконечно большая величина при

–

бесконечно малая величина.

–

бесконечно малая величина.

Доказательство:

Допустим,

что

–

бесконечно малая величина при

,

то ![]() ,

что

,

что ![]() .

Значит

.

Значит ![]()

Следствие:  и

и

Пусть f1 (x)

и

f 2 (x)

бесконечно

малые

величины при ![]() ,

т.е.

,

т.е. ![]() и

и ![]() .

.

1. Сумма (разность) бесконечно малых величин есть величина бесконечно малая:

![]() .

(4.17)

.

(4.17)

2. Произведение бесконечно малых величин есть величина бесконечно малая:

![]() .

(4.18)

.

(4.18)

3.

Произведение бесконечно малой величины

на константу С или

на функцию, имеющую конечный предел ![]() ,

есть величина бесконечно малая:

,

есть величина бесконечно малая:

![]() .

(4.19)

.

(4.19)

Пусть ![]() и

и ![]() бесконечно

большие

величины при

,

т.е.

бесконечно

большие

величины при

,

т.е. ![]() и

и ![]() .

.

1. Сумма бесконечно больших величин есть величина бесконечно большая:

![]() .

(4.20)

.

(4.20)

2. Произведение бесконечно больших величин есть величина бесконечно большая:

![]() .

(4.21)

.

(4.21)

3. Произведение бесконечно большой величины на константу С, или на функцию, имеющую конечный предел , есть величина бесконечно большая:

![]()

5.Экспонента — показательная функция ![]() ,

где e —

Число Эйлера (

,

где e —

Число Эйлера (![]() ).

).

Экспоненциальная функция может быть определена различными эквивалентными способами. Например, через ряд Тейлора:

![]()

или через предел:

![]()

Здесь x — любое комплексное число.

Свойства:

,

в частности

,

в частностиЭкспонента является единственным решением дифференциального уравнения

с

начальными данными

с

начальными данными  .

Кроме того через экспоненту выражаются

общие решения однородных

дифференциальных уравнений.

.

Кроме того через экспоненту выражаются

общие решения однородных

дифференциальных уравнений.

Экспонента определена на всей вещественной оси. Она всюду возрастает и строго больше нуля.

Экспонента является выпуклой функцией.

Обратная функция к ней — натуральный логарифм

.

.Фурье-образ экспоненты не существует

однако преобразование Лапласа существует

Производная в нуле равна 1, поэтому касательная к экспоненте в этой точке проходит под углом 45°.

Основное функциональное свойство экспоненты, как и всякой показательной функции:

![]() .

.

Непрерывная функция с таким свойством либо тождественно равна 0, либо имеет вид

,

где c —

некоторая константа.

,

где c —

некоторая константа.

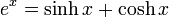

где

sinh и cosh — гиперболические

синус и косинус.

где

sinh и cosh — гиперболические

синус и косинус.

6. Преде́л фу́нкции (предельное значение функции) в заданной точке, предельной для области определения функции, — такая величина, к которой стремится рассматриваемая функция при стремлении её аргумента к данной точке.

Для

раскрытия неопределённостей

типа ![]() используется

следующий алгоритм:

используется

следующий алгоритм:

Выявление старшей степени переменной;

Деление на эту переменную как числителя, так и знаменателя.

Для

раскрытия неопределённостей

типа ![]() существует

следующий алгоритм:

существует

следующий алгоритм:

Разложение на множители числителя и знаменателя;

Сокращение дроби.

7. 1 замечательный предел.

![]()

Возьмем круг радиуса 1, обозначим

радианную меру угла MOB через Х.

Пусть 0 < X < π/2. На рисунке |АМ| = sin x, дуга МВ численно равна

центральному углу Х, |BC| = tg x. Тогда

Разделим

все на

![]() и

получим:

и

получим:

Т.к.

![]() ,

то по признаку существования пределов

следует

,

то по признаку существования пределов

следует

![]() .

.

2 замечательный предел.

Пусть х→∞. Каждое значение х заключено между двумя положительными

целыми числами:

Если x→∞, то n→∞, тогда

По признаку о существовании пределов:

![]()

8. Односторо́нний преде́л в математическом анализе — предел числовой функции, подразумевающий «приближение» к предельной точке с одной стороны. Такие пределы называют соответственно левосторо́нним преде́лом (или преде́лом сле́ва) и правосторо́нним преде́лом (преде́лом спра́ва).

Пусть

переменная x

стремится к a,

оставаясь больше a,

и при этом ![]() .

Тогда число A

называют правосторонним

пределом (или пределом

справа)

функции

.

Тогда число A

называют правосторонним

пределом (или пределом

справа)

функции ![]() и обозначают любым из символических

выражений

и обозначают любым из символических

выражений

![]()

Понятие

левостороннего предела (или предела

слева) вводится аналогичным образом.

В этом случае ![]() при x → a

со стороны меньших значений:

при x → a

со стороны меньших значений:

![]()

9. Произво́дная (функции в точке) — основное понятие дифференциального исчисления, характеризующее скорость изменения функции (в данной точке). Определяется как предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если таковой предел существует. Функцию, имеющую конечную производную, называют дифференцируемой. Процесс вычисления производной называется дифференци́рованием.

10.Геометрический смысл производной. Рассмотрим график функции y = f ( x ):

Из рис.1 видно, что для любых двух точек A и B графика функции:

где ![]() - угол

наклона секущей AB.

- угол

наклона секущей AB.

Таким

образом, разностное отношение равно

угловому коэффициенту секущей. Если

зафиксировать точку A и двигать

по направлению к ней точку B,

то ![]() неограниченно

уменьшается и приближается к 0, а секущая

АВ приближается к касательной АС.

Следовательно, предел разностного

отношения равен угловому коэффициенту

касательной в точке A. Отсюда

следует: производная

функции в точке есть угловой коэффициент

касательной к графику этой функции в

этой точке. В

этом и состоит геометрический

смысл производной.

неограниченно

уменьшается и приближается к 0, а секущая

АВ приближается к касательной АС.

Следовательно, предел разностного

отношения равен угловому коэффициенту

касательной в точке A. Отсюда

следует: производная

функции в точке есть угловой коэффициент

касательной к графику этой функции в

этой точке. В

этом и состоит геометрический

смысл производной.

Механический

смысл производной. Рассмотрим

простейший случай: движение материальной

точки вдоль координатной оси, причём

закон движения задан: координата x

движущейся точки – известная

функция x ( t )

времени t.

В течение интервала времени от t0

до t0 + ![]() точка

перемещается на расстояние: x ( t0 +

) - x ( t0 )

=

,

а её средняя

скорость равна: va =

/

. При

точка

перемещается на расстояние: x ( t0 +

) - x ( t0 )

=

,

а её средняя

скорость равна: va =

/

. При

![]() 0

значение средней скорости стремится

к определённой величине, которая

называется мгновенной

скоростью v ( t0 )

материальной точки в момент времени t0 .

Но по определению производной мы имеем:

0

значение средней скорости стремится

к определённой величине, которая

называется мгновенной

скоростью v ( t0 )

материальной точки в момент времени t0 .

Но по определению производной мы имеем:

![]()

отсюда, v ( t0 ) = x’ ( t0 ) , т.e. скорость – это производная координаты по времени. В этом и состоит механический смыслпроизводной. Аналогично, ускорение – это производная скорости по времени: a = v’ ( t ).

12. Теорема о производной обратной функции:

Если

функция ![]() строго

монотонна на интервале

строго

монотонна на интервале ![]() и

имеет неравную нулю производную

и

имеет неравную нулю производную ![]() в

произвольной точке этого интервала,

то обратная ей функция

в

произвольной точке этого интервала,

то обратная ей функция ![]() также

имеет производную

также

имеет производную ![]() в

соответствующей точке, определяемую

равенством

в

соответствующей точке, определяемую

равенством ![]() или

или ![]() .

.

Доказательство:

Рассмотрим

обратную функцию

.

Дадим аргументу приращение ![]() .

Ему соответствует приращение

.

Ему соответствует приращение ![]() обратной

функции, причем

обратной

функции, причем ![]() в

силу строгой монотонности функции.

Поэтому можно записать:

в

силу строгой монотонности функции.

Поэтому можно записать:  .

Если

.

Если ![]() ,

то, в силу непрерывности обратной

функции,

,

то, в силу непрерывности обратной

функции, ![]() .

И т.к.

.

И т.к.![]() ,

то из

следует

равенство:

,

то из

следует

равенство:  ,

т.е.

,

т.е. ![]() .

.

13. Теорема о производной сложной функции:

Если

функция ![]() имеет

производную

имеет

производную ![]() в

точке

в

точке ![]() ,

а функция

,

а функция ![]() имеет

производную

имеет

производную ![]() в

соответствующей точке

,

то сложная функция

в

соответствующей точке

,

то сложная функция![]() имеет

производную

имеет

производную ![]() в

точке

,

которая находится по формуле

в

точке

,

которая находится по формуле ![]() .

.

Доказательство:

По

условию ![]() . Отсюда,

по теореме о связи функции, её предела

и бесконечно малой функции, имеем

. Отсюда,

по теореме о связи функции, её предела

и бесконечно малой функции, имеем ![]() или

или ![]() ,

где

,

где ![]() при

при ![]() .

.

Функция

имеет

производную в точке

: ![]() ,

поэтому:

,

поэтому:![]() ,

где

,

где ![]() при

при ![]() .

.

Подставив

значение ![]() в

равенство

,

получим:

в

равенство

,

получим: ![]() ;

; ![]() .

Разделим полученное равенство на

.

Разделим полученное равенство на ![]() и

перейдя к пределу при

,

получим

.

и

перейдя к пределу при

,

получим

.

15. Дифференцирование неявных функций

Пусть

уравнение ![]() определяет

определяет ![]() как

неявную функцию от х.

как

неявную функцию от х.

а)

продифференцируем по х обе части

уравнения

,

получим уравнение первой степени

относительно ![]() ;

;

б) из полученного уравнения выразим .

Дифференцирование функций, заданных параметрически

Пусть

функция задана параметрическими

уравнениями ![]() ,

,

тогда  ,

или

,

или

Производная степенно-показательной функции

Данную функцию мы еще не рассматривали. Степенно-показательная функция – это функция, у которой и степень и основание зависят от «икс». Классический пример, который вам приведут в любом учебнике или на любой лекции:

![]()

Как найти производную от степенно-показательной функции?

Необходимо использовать только что рассмотренный приём – логарифмическую производную. Навешиваем логарифмы на обе части:

![]()

Как правило, в правой части из-под логарифма выносится степень:

![]()

В

результате в правой части у нас получилось

произведение двух функций, которое

будет дифференцироваться по стандартной

формуле ![]() .

.

Находим производную, для этого заключаем обе части под штрихи:

![]()

Дальнейшие действия несложны:

![]()

Окончательно:

Окончательно: ![]()

16. Производная от производной у' функции у называется второй производной этой функции и обозначается у" или f"(х):

y" = (y')'; f"(х) = [ f(х)]'.

Производные высших порядков (вторая, третья и т. д.) вычисляются последовательным дифференцированием данной функции.

Формула Тейлора показывает поведение функции в окрестности некоторой точки. Формула Тейлора функции часто используется при доказательстве теорем в дифференциальном исчислении.

, где Rn(x) - остаточный член формулы Тейлора.

19. Необходимое и достаточное условие постоянства функции на промежутке

Теорема Пусть функция f(x) определена в промежутке X и имеет внутри него конечную производную f/(x) , а на концах (если они принадлежат X) сохраняет непрерывность. Для того чтобы f(x) была в X постоянной, достаточно условие f/(x)=0 внутри X. Доказательство Пусть это условие выполнено. Фиксируем некоторую точку x0 из промежутка X и возьмем любую другую его точку x. Для промежутка [х0,х] или [х,х0] удовлетворены все условия теоремы Лагранжа. Следовательно, можем написать

f(x)−f(x0)=f/(c)(x−x0),

где c содержится между x0 и x, а значит, заведомо лежит внутри X. Но, по предположению, f/(c)=0 , так что для всех x из X

f(x)=f(x0)=const.

Теорема доказана.