- •Часть I. Общая гидрография

- •Глава 1. История исследований вод Советского Союза

- •Исследование вод после Великой Октябрьской социалистической революции

- •Великие стройки коммунизма - новый этап в деле освоения и изучения водных ресурсов ссср

- •Глава 2. История развития гидрографической сети ссср

- •Глава 3. Речная сеть Водоразделы и основные бассейны

- •Главнейшие реки

- •Количество и длина рек

- •Уклоны и падения рек

- •Типы устьев рек и подводные долины

- •Глава 4. Озера и водохранилища Количество озер и главнейшие озера

- •Таблнца 12. Большие озера Советского Союза

- •Главнейшие озерные области

- •Зона минеральных озер

- •Глава 5. Болота Степень заболоченности территории ссср

- •Основные закономерности географического распространения болот

- •Глава 6. Современное оледенение и вечная мерзлота Горные ледниковые районы

- •Современное оледенение Советской Арктики

- •Вечная мерзлота и ее влияние на режим рек

- •Глава 7. Грунтовые воды и условия их стока в реки Зональность грунтовых вод

- •Провинция I. Грунтовые воды области вечной мерзлоты

- •Провинция II. Грунтовые воды Европейской части ссср

- •Провинция III. Грунтовые воды засушливых полупустынных и пустынных пространств

- •Районирование Европейской части ссср по условиям грунтового питания рек

- •Глава 8. Водный баланс Советского Союза и гидрологические зоны

- •Глава 9. Типы водного режима рек Типы рек по источникам питания

- •Основные типы режима рек

- •Колебания уровня воды в реках

- •Глава 10. Водоносность рек и ее колебания Распределение стока на территории ссср

- •Изменчивость годового стока рек

- •Максимальные и минимальные расходы воды

- •Глава 11. Термический режим рек Типы термического режима рек

- •Суточный ход температуры и распределение ее в потоке

- •Распределение температуры воды на реках

- •Глава 12. Ледовый режим рек Типы ледового режима рек

- •Замерзание рек

- •Вскрытие рек

- •Колебания сроков замерзания и вскрытия

- •Продолжительность ледостава и толщина льда на реках

- •Перемерзание рек, наледи и полыньи

- •Глава 13. Зрозионная деятельность рек Зоны мутности речных вод

- •Сток взвешенных наносов главнейших рек

- •Соотношение стока взвешенных наносов и растворенных в воде веществ

- •Селевые явления

- •Устойчивость русел рек

- •Глава 14. Гидрохимическая характеристика рек

- •Часть II. Гидрография естественно-исторических районов советского союза

- •Глава 15. Карелия и Кольский полуостров

- •Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 16. Северный край Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 17. Северо-западный район Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 18. Центральная и южная части Европейской территории ссср Краткая характеристика природных условий

- •Реки, их хозяйственное значение и использование

- •Использование вод Волжского бассейна

- •Хозяйственное значение и использование рек юго-восточной части района.

- •Основные черты режима рек

- •Озера и водохранилища, их использование

- •Изменение водного режима степной и лесостепной зон под влиянием мероприятий сталинского плана преобразования природы

- •Глава 19. Крым Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 20. Кавказ Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 21. Средняя Азия и Казахстан Пропущено

- •Глава 22. Западная Сибирь

- •Краткая характеристика природных условий

- •Гидрография

- •Гидрография горного Алтая. Реки.

- •Озера Алтая.

- •Гидрография Западно-Сибирской низменности.

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 23. Восточная Сибирь Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 24. Дальний Восток Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Камчатка

- •Курильские острова

- •Сахалин

Современное оледенение Советской Арктики

Площадь ледников Арктики примерно равна 54 000 км2, что составляет 80% от всей площади оледенения СССР. Главные районы оледенения сосредоточены в западной, приатлантической части Арктики и тесно связаны с природными условиями местности, главным образом климатом и рельефом. По направлению к востоку размеры оледенения резко убывают.

Оледенение Арктики преимущественно реликтовое. Наиболее распространенным является тип покровного оледенения (93%). Крупнейшим ледниковым покровом Советской Арктики является Новоземельский (340x70 км). Очагом оледенения Новой Земли служит центральная горная зона острова.

Архипелаг Франца-Иосифа покрыт льдом на 87-90%. Выходы коренных пород из-подо льда незначительны; некоторые острова архипелага представляют собой сплошные ледяные шапки. Острова Северной Земли - Большевик, Комсомолец, Пионер и Октябрьской революции - покрыты ледниками почти наполовину. В архипелаге Де-Лонга ледники имеются только на трех северных островах и занимают площадь в 67 км2. Снеговая линия в северной части Баренцева и Карского морей проходит на высоте около 100 м над уровнем моря. На архипелаге Франца-Иосифа она близка к уровню моря; восточнее положение снеговой линии становится несколько неопределенным, На о. Врангеля обнаруживается только орографическая снеговая линия, лежащая на уровне моря, в то время как на вершинах,, поднимающихся до 1100 м, вечные снега отсутствуют. Остров Врангеля, так же как север Гренландии и Канадского архипелага, относится к области арктического ветрораздела и отличается наименее благоприятными условиями накопления осадков и образования ледников.

Наиболее активными являются ледники средней части Новой Земли, получающие более обильное питание по сравнению с ледниками Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и о. Де-Лонга, где интенсивность процессов аккумуляции и абляции является меньшей. В настоящее время, в связи с наблюдающейся фазой потепления Арктики, имеет место отступание оледенения вдоль всей южной окраины полярного шельфа. На крайнем западе это связано с усилением деятельности Гольфстрима, на востоке с усилением континентальности.

Вечная мерзлота и ее влияние на режим рек

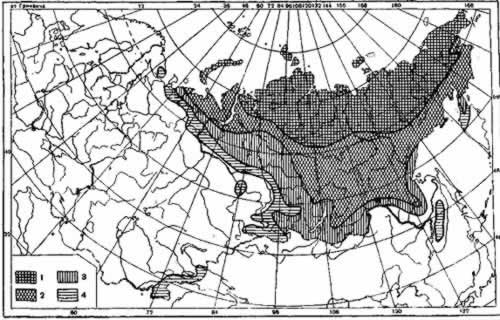

Вечная мерзлота, или, как иногда говорят, мерзлая зона литосферы, на территории СССР имеет весьма большое распространение, охватывая почти половину ее площади. В Европейской части СССР вечная мерзлота сравнительно мало распространена, она встречается лишь на крайнем севере, в зоне тундры: на севере Кольского полуострова и далее к востоку - севернее линии, проходящей примерно от устья Мезени к устью Усы (правый приток Печоры). За Уралом граница распространения вечной мерзлоты сразу же опускается южнее и, пересекая Западно-Сибирскую низменность, проходит по линии г. Березово - устье Нижней Тунгуски; далее она резко поворачивает на юг и идет вдоль Енисея, а затем южнее уходит за пределы СССР. Таким образом, обширное пространство к востоку от Енисея, за очень малым исключением (Приморье, юг Камчатки), находится в зоне вечной мерзлоты. В северной части этой территории мощность вечно мерзлого слоя очень велика и достигает 300-600 м, к югу она заметно уменьшается, причем местами появляются участки, лишенные мерзлоты, так называемые талики. Распространение вечной мерзлоты на территории СССР показано на карте (рис. 17), где выделены следующие зоны: 1) сплошная вечная мерзлота, 2) вечная мерзлота с таликами, 3) вечная мерзлота с преобладанием таликов, 4) островная вечная мерзлота.

Рис.

17. Распространение вечной мерзлоты на

территории СССР (БСЭ, 2-е изд., т. 7). 1 -

сплошная вечная мерзлота, 2- вечная

мерзлота с таликами, 3 - вечная мерзлота

с преобладанием таликов, 4 - островной

характер вечной мерзлоты.

Рис.

17. Распространение вечной мерзлоты на

территории СССР (БСЭ, 2-е изд., т. 7). 1 -

сплошная вечная мерзлота, 2- вечная

мерзлота с таликами, 3 - вечная мерзлота

с преобладанием таликов, 4 - островной

характер вечной мерзлоты.

По вопросу о происхождении вечной мерзлоты существуют два противоположных взгляда. Одни считают, что вечная мерзлота представляет собой остаток (реликт) ледникового периода и в настоящее время постепенно исчезает, другие - что она является продуктом современного климата. Многочисленные находки ныне вымерших животных - мамонта, носорога, мускусного быка, - весьма хорошо сохранившихся в слое вечной мерзлоты, свидетельствуют о том, что вечная мерзлота имеет значительную древность и, главное, что она была непрерывной. Наличие мощных пластов ископаемого льда, залегающих иногда на глубине 10-13 м и под толщей ледниковых наносов, также указывает на то, что вечная мерзлота существовала непрерывно с ледниковой эпохи и является, таким образом, реликтовой. Имеется ряд фактов, указывающих на деградацию вечной мерзлоты в нашу эпоху. Так, например, в 1837 г. вечная мерзлота наблюдалась в районе г. Мезени. Ныне она встречается лишь в 40 км севернее. Вечная мерзлота в эпоху четвертичного оледенения имела значительно большее распространение; к настоящему времени она значительно отступила на север и сохраняется лишь в тех районах, где могла бы развиваться и в современный период. Условия климата способствуют здесь не только сохранению вечной мерзлоты, но и активному ее образованию; об этом свидетельствует возникновение мерзлоты в отвалах старательских работ, в дельтах рек и т. д.

Наличие вечной мерзлоты существенным образом сказывается на режиме вод обширной территории Центральной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Это прежде всего проявляется в исключительно слабом грунтовом питании рек, расположенных в зоне вечной мерзлоты, так как надмерзлотные воды (в деятельном слое и в таликах) здесь весьма маломощны и быстро перемерзают с наступлением морозов или истощаются, а выходы подмерзлотных вод сравнительно редки. Отсюда одной из характернейших черт режима является исключительное маловодье рек зоны вечной мерзлоты в зимний период, вплоть до полного перемерзания и прекращения стока, что наблюдается даже на больших реках. Второй характерной чертой режима рек зоны вечной мерзлоты является сравнительно слабое развитие эрозионных процессов, так как скованные мерзлотой грунты трудно поддаются размыву и препятствуют глубинной эрозии. В силу этого преобладает боковая эрозия. Термический и ледовый режим рек в условиях вечной мерзлоты также отличается рядом особенностей. На термическом режиме рек существенно сказывается теплообмен с ложем; для ледового режима рек характерны перемерзание, интенсивное образование наледей и другие явления, связанные с наличием вечной мерзлоты. Подробнее об этом будет рассказано в главе, посвященной гидрографии Восточной Сибири, где все эти явления наиболее ярко выражены.