- •Часть I. Общая гидрография

- •Глава 1. История исследований вод Советского Союза

- •Исследование вод после Великой Октябрьской социалистической революции

- •Великие стройки коммунизма - новый этап в деле освоения и изучения водных ресурсов ссср

- •Глава 2. История развития гидрографической сети ссср

- •Глава 3. Речная сеть Водоразделы и основные бассейны

- •Главнейшие реки

- •Количество и длина рек

- •Уклоны и падения рек

- •Типы устьев рек и подводные долины

- •Глава 4. Озера и водохранилища Количество озер и главнейшие озера

- •Таблнца 12. Большие озера Советского Союза

- •Главнейшие озерные области

- •Зона минеральных озер

- •Глава 5. Болота Степень заболоченности территории ссср

- •Основные закономерности географического распространения болот

- •Глава 6. Современное оледенение и вечная мерзлота Горные ледниковые районы

- •Современное оледенение Советской Арктики

- •Вечная мерзлота и ее влияние на режим рек

- •Глава 7. Грунтовые воды и условия их стока в реки Зональность грунтовых вод

- •Провинция I. Грунтовые воды области вечной мерзлоты

- •Провинция II. Грунтовые воды Европейской части ссср

- •Провинция III. Грунтовые воды засушливых полупустынных и пустынных пространств

- •Районирование Европейской части ссср по условиям грунтового питания рек

- •Глава 8. Водный баланс Советского Союза и гидрологические зоны

- •Глава 9. Типы водного режима рек Типы рек по источникам питания

- •Основные типы режима рек

- •Колебания уровня воды в реках

- •Глава 10. Водоносность рек и ее колебания Распределение стока на территории ссср

- •Изменчивость годового стока рек

- •Максимальные и минимальные расходы воды

- •Глава 11. Термический режим рек Типы термического режима рек

- •Суточный ход температуры и распределение ее в потоке

- •Распределение температуры воды на реках

- •Глава 12. Ледовый режим рек Типы ледового режима рек

- •Замерзание рек

- •Вскрытие рек

- •Колебания сроков замерзания и вскрытия

- •Продолжительность ледостава и толщина льда на реках

- •Перемерзание рек, наледи и полыньи

- •Глава 13. Зрозионная деятельность рек Зоны мутности речных вод

- •Сток взвешенных наносов главнейших рек

- •Соотношение стока взвешенных наносов и растворенных в воде веществ

- •Селевые явления

- •Устойчивость русел рек

- •Глава 14. Гидрохимическая характеристика рек

- •Часть II. Гидрография естественно-исторических районов советского союза

- •Глава 15. Карелия и Кольский полуостров

- •Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 16. Северный край Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 17. Северо-западный район Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 18. Центральная и южная части Европейской территории ссср Краткая характеристика природных условий

- •Реки, их хозяйственное значение и использование

- •Использование вод Волжского бассейна

- •Хозяйственное значение и использование рек юго-восточной части района.

- •Основные черты режима рек

- •Озера и водохранилища, их использование

- •Изменение водного режима степной и лесостепной зон под влиянием мероприятий сталинского плана преобразования природы

- •Глава 19. Крым Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 20. Кавказ Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 21. Средняя Азия и Казахстан Пропущено

- •Глава 22. Западная Сибирь

- •Краткая характеристика природных условий

- •Гидрография

- •Гидрография горного Алтая. Реки.

- •Озера Алтая.

- •Гидрография Западно-Сибирской низменности.

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 23. Восточная Сибирь Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Глава 24. Дальний Восток Краткая характеристика природных условий

- •Основные черты режима рек

- •Хозяйственное значение и использование вод

- •Камчатка

- •Курильские острова

- •Сахалин

Зона минеральных озер

На обширных степных, полупустынных и пустынных пространствах южной части Советского Союза расположено большое количество минеральных озер. По числу минеральных озер и богатству их различными солями СССР занимает первое место в мире.

Минеральные озера издавна используются химической и соляной промышленностью для добычи самосадочной поваренной соли (NaCl), соды (Na2СО3 * 10Н2О) и мирабилита (Na2SO4 * 10Н2О); некоторые минеральные озера используются в бальнеологических целях (грязелечение).

Минеральными, или солеными, озерами принято считать такие, содержание солей в которых не уступает или больше, чем находится в водах мирового океана, т. е. равно или больше 3,5% весовых единиц, или °/oo; слабо минеральными (солоноватыми) считаются такие водоемы, в которых содержание солей составляет от 0,1 до 3,5% (или от 1 до 35°/oo), а пресными - когда солей содержится менее 0,1% (до 1 °/oo). Соляной раствор минеральных озер называется рассолом, или рапой.

Практическое значение для хозяйственного использования имеют только озера с концентрацией солей больше 3,5%.

По происхождению озерных котловин, рассолов и солей минеральные озера делятся на водоемы морского и континентального происхождения. В геологическом прошлом один из них были связаны с морем, другие с ним никогда связи не имели.

Накопление солей в озерах морского типа зависит от водообмена с морем. Происхождение солей в минеральных озерах континентального типа объясняется выщелачиванием и вымыванием ископаемых соляных отложений, почв и грунтов подземными и поверхностными водами и последующим выносом солей в озерные котловины, где происходит их постепенное накопление.

Минеральные озера, не высыхающие в течение всего года, называются рапными; озера, которые обнажают донные отложения больше чем на половину своей поверхности, принято называть полурапными. Минеральные озера, в которых наблюдается выпадение твердой фазы солей (садка), называются самосадочными, а имеющие постоянный твердый слой солей на дне - корневыми.

На дне некоторых озер накапливаются тонкодисперсные илы, известные в бальнеологии под названием лечебных грязей. Часть таких водоемов используется для нужд грязелечения. Озера этой группы называются грязевыми.

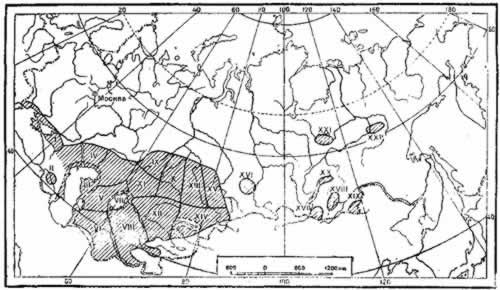

Географическое распространение минеральных озер СССР (рис. 15) подчиняется определенным закономерностям, которые указывают на тесную связь с климатическими, геологическими и почвенными условиями. Решающее значение при этом, несомненно, имеет климат. Высокая концентрация солей в озерах обычно наблюдается в условиях малого поверхностного стока и больших потерь на испарение, свойственных степным, полупустынным и пустынным районам.

Рис.

15. Распространение минеральных озер на

территории СССР (по А. И. Дзенс-Литовскому).

Озерные районы: I - Азово-Черноморский,

II - Кура-Тбилисский. III - Прикаспийский,

IV - Урало-Эмбинский, V - Усть-Уртский, VI-

Кара-Кумский, VII - Приаральский, VIII-

Кызыл-Кумский, IX - Тоболо-Убаганский, X

- Ишимский, XI - Тургайский, XII - Чу-Сарысуйский.

XIII - Прииртышский, XIV - Прибалхашский, XV

- Ку-лундинский, XVI - Минусинский, XVII -

Селенгинский, XVIII- Инголинский, XIX -

Аргунский, XX- Алгинский, да - Кемпендяйский,

XXII- Абаладский.

Рис.

15. Распространение минеральных озер на

территории СССР (по А. И. Дзенс-Литовскому).

Озерные районы: I - Азово-Черноморский,

II - Кура-Тбилисский. III - Прикаспийский,

IV - Урало-Эмбинский, V - Усть-Уртский, VI-

Кара-Кумский, VII - Приаральский, VIII-

Кызыл-Кумский, IX - Тоболо-Убаганский, X

- Ишимский, XI - Тургайский, XII - Чу-Сарысуйский.

XIII - Прииртышский, XIV - Прибалхашский, XV

- Ку-лундинский, XVI - Минусинский, XVII -

Селенгинский, XVIII- Инголинский, XIX -

Аргунский, XX- Алгинский, да - Кемпендяйский,

XXII- Абаладский.

В гидрографическом отношении пояс распространения минеральных озер разделяется на Азово-Черноморский бассейн внешнего стока и Арало-Каспийский бассейн внутреннего континентального стока.

Северная граница минеральных озер СССР тянется от устья Дуная вдоль побережья Черного и Азовского морей к устью Дона. Далее она проходит вдоль Ергеней, у Камышина переходит на левобережье Волги, а затем продолжается вдоль южного склона Сырта к южной оконечности Мугоджарских гор, далее следует вдоль восточных склонов последних далеко на север, достигает Челябинска и пересекает Западно-Сибирскую низменность примерно по линии Челябинск - Новосибирск. Не доходя до Оби, граница резко поворачивает на юг и по степям левобережья Оби идет к верховьям Иртыша. К востоку от Оби зона минеральных озер не имеет ясно выраженной физико-географической границы, а образует отдельные озерные области в Минусинской котловине, Селенгинской Даурии, Заяблонье и в Якутии.

По химическому составу рапы все минеральные озера СССР можно разделить на три группы: 1) карбонатные (содовые) - обычно слабо минерализованные, 2) сульфатные (горько-соленые) - более сильно минерализованные, 3) хлоридные (соленые) - сильно минерализованные.

Карбонатные озера представляют первую стадию развития минеральных озер. Они распространены на самой северной окраине зоны минеральных озер (Голопристанское озеро в низовьях Днепра, содовые озера Кулундинской степи и Забайкалья.

Сульфатные озера представляют дальнейшую стадию в развитии минеральных озер. В них в первой стадии концентрации рапы не происходит осаждения поваренной соли, однако в осенне-зимние месяцы образуется мирабилит, который обычно при незначительной концентрации рапы летом растворяется. К этому типу относится большинство минеральных озер СССР.

Группа хлоридных озер немногочисленна. В большинстве случаев эти озера связаны с месторождением ископаемых солей.