- •Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилония)

- •Экономическая мысль средневековья.

- •Особенности раннего и позднего меркантилизма

- •Экономическое учение у. Петти

- •Экономические воззрения Сисмонди

- •Экономические воззрения Прудона

- •Принцип убывающей полезности в примере о. Бём-Баверка о хозяйстве одинокого поселенца

- •Теория экономического благосостояния а. Пигу

- •Эволюция взглядов на проблемы благосостояния

- •«Оптимум по Парето»

- •Теория экономического благосостояния а. Пигу

- •Кейнсианские меры по антикризисному регулированию включают:

Кейнсианские меры по антикризисному регулированию включают:

1) увеличение государственных капвложений для оживления экономики, которые запустят механизм мультипликатора;

2) государственное обеспечить такого количества денег в обращении, которое позволит снизить % ставку за кредит (т.е. «политика дешёвых денег»);

3) политику перераспределения доходов в пользу групп с наибольшей склонностью к потреблению и инвестированию (т.е. предпринимателей и лиц наемного труда);

4) пересмотр внешнеэкономической политики – т.е. переход от фритредерства (свободной торговли) к протекционизму (введению высоких пошлин на импортные товары).

Такая политика (кейнсианская) проводилась вплоть до середины 70-х гг. и макроэкономический метод Кейнса завоевал практически всю мировую научную общественность

№ 21. Проблема дефицита эффективного спроса. Макроэкономическая модель Кейнса. Теория мультипликатора.

. Кейнс развивал идею “мультипликатора накопления”, который определяется независимой переменной – предельной склонностью к потреблению. Мультипликатор накопления - это коэффициент, показывающий во сколько раз увеличится прирост национального дохода в результате первоначальных инвестиций. А поскольку существует связь между приростом инвестиций и приростом дохода, то увеличение инвестиционного спроса неизбежно сопровождается увеличением спроса на потребительские товары, причем в большей степени, чем спроса на инвестиции. Отсюда рост доходов работников, занятых в инвестиционном секторе, ведет к увеличению их спроса на потребительские товары, а поэтому растут доходы и объем выпуска в отраслях, производящих предметы потребления. Это вызывает расширение производства и дохода в других отраслях, смежных с этой отраслью. Таким образом, первоначальный толчок (в виде инвестиций) в экономику будет нарастать по принципу цепной реакции, а сам множитель этого воздействия и является мультипликатором (т.е. множителем) этого воздействия. Поэтому инвестиции Кейнс считал необходимым для выхода экономики из депрессии и цель инвестиций - это стимулирование совокупного спроса, поэтому кейнсианскую политику называют “концепцией управления спросом”.

№22 Интерпретация Дж . Хиксом теории Дж. Кейнса

В 1937 г. появилась статья Дж. Хикса (1904-1989 гг.) Господин Кейнс и классики. Попытка интерпретации , где Хикс предложил математическое выражение и графическую иллюстрацию концепции Кейнса . Хикс представил модель Кейнса следующим образом:

![]()

М – масса денег, L – функция ликвидности или функция спроса на деньги, I – функция инвестиций, S – функция сбережений, Y – доход, i – ставка процента.

Уравнение (1) определяет геометрическое место точек ( Y , i ), для которых это уравнение верно при некотором заданном значении массы денег (М); это геометрическое место точек графически может быть представлено в виде кривой LM . Ее форма определена тем фактом, что рост дохода ведет к повышению спроса на деньги, а рост процента - к его понижению, но при этом существует некоторое значение, ниже которого процентная ставка опуститься не может ни при каком уровне М. Это и есть ситуация полной ликвидной ловушки. Уравнение (2) задает кривую IS – геометрическое место точек ( Y , i ), при которых выполняется соответствующее равенство объемов инвестиций и сбережений, причем заданными в этом случае являются предельная эффективность капитала и величина мультипликатора. Эти две кривые IS и LM , образующие знаменитый крест Хикса , пересекаясь определяют равновесные значения i и Y , а следовательно и уровень занятости.Если произойдет увеличение массы денег (кривая LM сдвинется вправо), процент понизится, а доход увеличится. Рост дохода может иметь место и в результате повышения предельной эффективности капитала, но в этом случае процент повысится.Когда экономика находится в положении, близком к ситуации ликвидной ловушки (т.е. левая часть кривой LM параллельна OY ), увеличение массы денег не поможет существенно повлиять на процент – кривая LM сдвигается вправо, но ее левая часть остается практически неизменной. Денежная политика малоэффективна. Если в такой ситуации предельная эффективность капитала возрастает, а величина мультипликатора не уменьшается (кривая IS сдвигается вправо), происходит увеличение дохода, а следовательно, и занятости, а не процента. Если, напротив, предельная эффективность падает и не происходит компенсирующего увеличения мультипликатора (кривая IS сдвигается влево), то снижается доход, а следовательно, и занятость.Таким образом, равновесность регулирующих инструментов (i и Y ) на рынке товаров и денег формируется взаимосвязанно и одновременно. Большое внимание Хикс уделяет мультипликатору инвестиций, предпочтению ликвидности и инфляции, их месту в теории экономической динамики, в теории циклов. Этим проблемам посвящены, в частности, его работы Стоимость и капитал (1939), Вклад в теорию торгового цикла(1950). В книге Вклад в теорию торгового цикла Хикс различает свободные и вынужденные циклы. Свободный цикл затухает сам по себе вследствие низкого уровня автономных инвестиций, слабого мультипликатора.Вышеуказанный цикл, приводимый в движение мощными силами расширения, ограничивается полным использованием мощности производства и влечет за собой задержку в росте объема продукции, а это порождает понижательное движение экономики в целом. Таким образом, он исследует, как осуществляется переход от одного состояния равновесия к другому. В движении экономики Хикс выделяет три стадии: 1) повышенный спрос без новых капиталовложений за счет исчерпания оборотного капитала; 2) осуществление новых инвестиций для удовлетворения нового спроса; 3) вытекающая отсюда серия колебаний. Высшей точкой подъема он считал состояние полного использования ресурсов.Идеи Хикса получили широкое распространение и позволили говорить о Хиксианском кейнсианстве.

№23. Теоретическая основа и практические выводы монетаризма М.Фридмена

. Монетаризм - консервативное направление (70е-гг. 20в.) Монетаристская концепция опирается на количественную теорию денег. Суть: цены товаров определяются количеством денежных средств. Денежная масса увеличивается– цены растут, и наоборот.

Спрос каждого человека ограничен размерами богатства и стремлением не упустить выгоду от приобретения альтернативных активов. Спрос на деньги относительно стабилен (в отличие от предложения). На денежный спрос помимо доходов влияют ещё - уровень цен (т.е. изменение покупательной способности денег) и размеры процентных ставок за кредит. Выводы: 1)Не следует мешать рыночной экономике воспроизводить равновесие между спросом на деньги и денежным предложением. 2)Если темпы роста денежной массы превышают темпы роста товарной массы или наоборот, то возникают нежелательные колебания и нарушается стабильность экономического развития. 3)Рост денежной массы должен идти темпом, обеспечивающим устойчивость цен и соответствовать динамике ВНП. «Денежное правило»: Основная проблема денежной политики состоит в обеспечении соответствия между спросом на деньги и их предложением. Устойчивый спрос на деньги – главная предпосылка стабильности цен, устойчивости совокупного платежного спроса, а значит и обеспечения стабильности системы в целом. Прирост денег в обращении должен соответствовать приросту ВНП.

На практике в области денежно-кредитной политики западные страны не следуют буквально указанному выше «правилу», а обычно ежегодно устанавливают «вилку», вокруг которой должно колебаться денежное предложение. Монетаристские рецепты используются в сочетании с другими методами, например, со стимулированием производства, со снижением налогов установлением фиксированного курса национальной валюты, регулированием цен и доходов, сокращением (а не безусловной ликвидацией) государственного бюджета.

№24. Теория рациональных ожиданий (новые классики).

В начале 60-х г. американский экономист Дж. Мут ввел в экономический оборот понятие рациональные ожидания. Под рациональными он подразумевал ожидания, складывающиеся не только с учетом информации прошлых периодов, а главным образом на основе всей имеющейся в определенный момент информации о современном состоянии и перспективах хозяйства. В результате на базе всей полученной экономическими агентами информации формируются представления о положении в экономике, которые автор принимает как условные математические ожидания. Экономическая информация является первичным материалом для построения моделей рациональных ожиданий, формирующихся на основе математических методов. Одну из первых подобных моделей построил Р. Лукас , исходивший из того, что если вся имеющиеся в наличии информация оптимально используется участниками хозяйственного процесса при формировании своих ожиданий, то такие ожидания можно считать рациональными, что нашло отражение в обширном исследовании Р. Лукаса и Г. Саржента Рациональные ожидания и экономическая практика (1991 г.), книге Р. Лукаса Исследование теории делового цикла (1991 г .).

Теоретики рациональных ожиданий полностью полагаются на механизм рыночного саморегулирования экономики. Они исходят из того, что рынки постоянно находятся в состоянии равновесия. Спрос всегда равен предложению, поскольку механизм рыночного саморегулирования оперативно устраняет любые отклонения в их соотношении. Рычаги саморегулирования приводятся в действие в ходе конкуренции. Колебания производства или занятости наиболее характерны, как правило, для уровня фирмы или отрасли. В рамках национальной экономики преобладает тенденция к их выравниванию. Авторы теории рациональных ожиданий не отрицают возможности циклических колебаний производства. Они рассматривают их как результат ошибок, допускаемых экономическими субъектами в течение краткосрочного периода. Причиной возможных ошибок считается некачественная, искаженная информация, мешающая правильно оценить конъюнктуру и разработать реальные прогнозы.

Сторонники концепции рациональных ожиданий отвергают государственное регулирование экономики, а меры экономической политики считают неэффективными и бесперспективными. Более того, регулирующее вмешательство государства, представленное чаще всего непоследовательной, а то и некомпетентной экономической политикой, они рассматривают в качестве основы цикла, главной причиной отклонений от естественного уровня производства и безработицы. Кейнсианская система антициклического регулирования считается причиной развязывания в 70-е годы галопирующей инфляции и стагфляции.

Большое место сторонники рациональных ожиданий отводят созданию равновесной модели цен. Равновесные цены ставятся в зависимость от денежной массы, ее движения. Изменения денежной массы проявляются в ценах. При этом делается вывод, что изменения денежной массы в результате определенной государственной политики влияют лишь на общий уровень цен, не отклоняя экономику от естественного состояния. Теоретики рациональных ожиданий выступают за стабильность денежной политики, поскольку именно от нее зависит, по их мнению, устойчивость цен.

Теоретики новой классики связывают цикл и с неопределенностью изменений государственной политики в предложении денег. Неожиданные изменения денежной массы в обращении они рассматривают в качестве причины изменения цен и циклических колебаний в экономике. Как отмечает Р. Лукас , даже на небольшие колебания цен предприниматели отвечают резкими изменениями производства и занятости. Увеличение денег в обращении вызывает рост цен, что является сигналом к увеличению производства. Снижение цен, следующее за сокращением денежной массы в обращении дает сигнал к снижению объемов производства. По мнению Р. Лукаса , степень отклонения от намеченного уровня производства зависит от того, с читают ли субъекты экономики колебания цен временными или устойчивыми. Стабилизация рыночной ситуации, в свою очередь, подсказывает им насколько правильны были их действия, повлекшие за собой либо расширение, либо сокращение производства.

Наряду с государственной экономической политикой фактором вызывающим нестабильность авторы новой классики называют несовершенство информации, ее ограниченность и искаженность. Одним из главных источников ошибок считается также экономическая политика государства. Действием этого фактора объясняют появление необоснованных, ошибочных решений, принимаемых экономическими агентами. В качестве противодействия предлагается получение дополнительной достоверной информации и доведение ее до необходимого уровня. В этом случае последствия неверных решений и дестабилизированная рациональная рыночная активность

№25.Американский институционализм и его основные течения.

В 70-80-е гг. XX в. заметно усиливается влияние институциональных идей на западную экономическую науку. Крупными представителями неоинституционализма стали ДЖОН КЛАРК, АДОЛЬФ БЕРЛИ, УОЛТ РОСТОУ , ДЖОН ГЭЛБРЕЙТ и др.

Наиболее популярные теории нового индустриального и постиндустриального обществ дают представление о важнейших идеях неоинституционализма. Их общим фундаментом является положение о НТР – как ведущем факторе социально-экономической жизни, который меняет характер экономической системы и социально-профессиональную структуру общества, а также влияет на все институты, организацию труда и досуга.

Концепция индустриального общества наиболее полно представлена в трудах УОЛТА РОСТОУ- американского экономиста и социолога, и французского ученого- ЖАНА ФУРАСТЬЕ. В основе концепции – положение о технологическом детерминизме, которое заключается в том, что экономическое, политическое и культурное развитие общества зависит от прогресса технологий, благодаря которым модифицируется не только применение экономических законов, но и их сущность. Отсюда основными чертами индустриального общества является эффективное использование достижений науки и техники, проведение государством политики, направленной на ликвидацию полюсов богатства и нищеты, сосредоточение власти в руках техников и ученых. То есть для индустриальной цивилизации характерен переход власти от капиталистов-собственников к наемным менеджерам-специалистам, руководствующихся соображениями профессиональной и общественной пользы.

Идеи индустриального общества получили дальнейшее развитие в теории нового индустриального общества, первым автором которого стал ДЖОН ГЭЛБРЕЙТ (США), предложивший центральное понятие-термин «техноструктура». В это понятие входят управляющие, специалисты, ученые, технологи, конструкторы, фактически обеспечивающие функционирование крупных корпораций. Подлинная экономическая власть принадлежит им, а не собственникам, не акционерам. Реальную силу в крупных фирмах представляет группа высококвалифицированных, обладающих необходимой информацией и знаниями менеджеров- технологов.

С возрастанием размеров корпораций и усилением власти инфраструктуры модифицируются цели экономической деятельности. Цели техноструктуры вступают в противоречие с общественными целями. Хозяевами на рынках становятся технократы. Монополистический рынок имеет мало общего со свободной конкуренцией, отсюда необходимость контроля со стороны государства, активное вмешательство органов управления в экономическую жизнь.

Прогресс технологий –центральная проблема и важнейшая характеристика современного экономического развития, при которой происходит революция производственной и непроизводственной сферы. Попытку прогнозировать вероятные структурные сдвиги, обусловленные развитием информационных технологий, предприняли теоретики - ДАНИЭЛЬ БЕЛЛ и ЭЛВИН ТОФФЛЕР.

Американским ученым - ДАНИЭЛЕМ БЕЛЛОМ - была разработана «концепция постиндустриального общества», в которой, характеризуя структурные изменения и трансформацию капиталистического общества, указывает на движение в нём от промышленной экономики к экономике с преобладанием сферы услуг. То есть всё большая часть работников будет занята не в сфере индустрии по производству товаров, а созданием разнообразных услуг в сфере науки, образования, медицины, культуры, организации отдыха, туризма, развлечений. Экономическая власть перейдет о собственников к носителям знаний, обладателям информации. А производство вместо стандартного будет носить специализированный, индивидуальный характер. На смену индустриальному обществу придет общество постиндустриальное, определяющую роль в котором будет играть изменение целей, интересов и стимулов деятельности.

Примерно по той же схеме строится общество ЭЛВИНА ТОФФЛЕРА, в котором технологическую революцию он рассматривает как «третью волну» в истории экономических переворотов. «Первой волной» была аграрная революция, затем её сменила промышленная революция–«вторая волна». Информационное общество представляет собой не замену, а дальнейшее развитие системы машин: двигателей, станков, транспортных средств, машинных средств обработки информации. Происходит изменения в социально-экономической структуре общества. Перестраивается система и структура потребления, создаются новые условия для развития личности, расцвета индивидуальностей. Таким образом, переход к новому информационному обществу рассматривается не как укрепление, а как постепенная трансформация прежней системы, где перемены носят прогрессивный характер и охватывают разнородные взаимосвязанные факторы. Трансформация сглаживает противоречия и капитализм переходит к более гармоничным и гуманным отношениям. Однако весь парадокс в том, что рыночный «идеал», к которому стремятся все реформаторы, оказывается совсем не идеалом, а промежуточной станцией, от которой нужно двигаться в сторону более совершенной, но ещё чётко не обрисованной модели.

№26 Экономическая теория предложения (А. Лаффер)

Особенность экономики предложения состоит в том, что это не целостная концепция, не завершенная и взаимосвязная система взглядов, положений, методов теоретического анализа, а, главным образом, совокупность практических предложений и рекомендаций. Экономика предложения охватывает ряд практических вопросов, направленных на стимулирование производства, инвестиций и занятости. Среди них можно выделить рекомендации в области налоговой политики; политику приватизации государственных предприятий; оздоровление бюджета; сокращение расходов на социальные нужды.

Экономическая теория предложения разрабатывалась в основном американскими экономистами: А. Лаффером , М. Фелдстайном , Р. Риганом .

По мнению представителей этой теории, рынок является единственно нормальным способом организации хозяйства. Они выступают против регулирования экономики со стороны государства, считая, что регулирование – зло, ведущее к снижению эффективности, инициатив, энергии участников хозяйственной деятельности.

Основная идея экономики предложения состоит в отходе от кейнсианских методов стимулирования спроса, переводе усилий на поддержку факторов, определяющих предложение. Причины инфляции усматриваются в высоких налоговых ставках, в финансовой политике государства, провоцирующей рост издержек. Повышение цен – реакция производителей на нежелательные последствия экономической политики.

Основными рекомендациями экономической теории предложения являются:

1. Сокращение налогов с целью стимулирования инвестиций. Снижение налогов для предпринимателей увеличит их доходы и сбережения; в результате будут расти накопления, снизится уровень процентной ставки. Снижение налогов на заработную плату увеличит привлекательность дополнительной работы, получения дополнительных заработков. В результате возрастет предложение рабочей силы, повысятся стимулы к участию в производственной деятельности. Отсюда и название рассматриваемой концепции – теория предложения.

2. Приватизация государственных предприятий. Она позволит получить дополнительные финансовые средства, сократить размеры государственного долга.

3. Бюджетное оздоровление. Теоретики предложения выступают против бюджетного дефицита. Они считают, что бюджет не должен рассматриваться в качестве инструмента денежной политики.

4. Замораживание социальных программ. Существующая на Западе система социального обеспечения имеет два отрицательных момента: 1) вызывает неоправданный рост государственных доходов, обостряет бюджетный дефицит; 2) сдерживает трудовую активность населения.

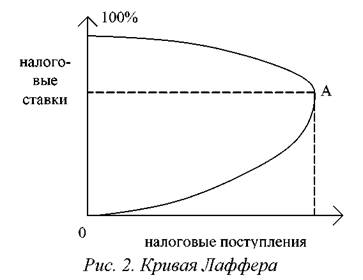

Налоговая политика должна опираться на эффект Лаффера . Такое название эффект получил по имени американского экономиста, обосновавшего указанный феномен и построившего кривую, иллюстрирующую существо предложения (рис. 2).

Кривая показывает, что при повышении ставки налога доходы государства за счет налоговых поступлений сначала будут увеличиваться, но, если налоговая ставка превышает некую границу (точка А), доходы от налогообложения начнут уменьшаться. Причина в том, что слишком высокие налоги снижают у людей желание работать в легальной экономике. Чем выше этой границы определена ставка налога, тем меньше они будут работать легально и, следовательно, тем меньше будет доход государственной казны. Если ставка налога будет постоянно повышаться, рано или поздно она достигнет такого уровня, при котором никто не захочет работать и, следовательно, прекратятся налоговые поступления.

Снижение налогов явилось составным элементом программы Р. Рейгана.

№27 Экономические идеи родоначальника неолиберализма - Л. Мизеса

У истоков возрождения классического либерализма в ХХ в. стоял известный экономист и философ Л.Мизес (1881- 1973. Значительное внимание уделяет Мизес анализу функционирования различных экономических систем, рассматривает три варианта экономического устройства современного мира: чисто рыночное хозяйство, "испорченный рынок" и нерыночную экономику. При анализе функционирования рыночной системы он изучает проблемы эволюции, места и роли такого важнейшего для рыночного хозяйства института, как частная собственность. По его мнению, именно частная собственность является «необходимым реквизитом цивилизации и материального благосостояния», а ее социальная функция заключается в том, что она способствует оптимальному использованию ресурсов и обеспечивает суверенитет потребителей. С точки зрения Мизеса, только частная собственность способна быть основой рациональной экономической деятельности, так как порождаемые ею индивидуалистические стимулы обеспечивают максимальное использование ресурсов.

Всесторонне Мизес рассматривает роль и функции денег в рыночном хозяйстве, их историческую эволюцию, проблемы инфляции и золотого стандарта, проблему сбережений и инвестиций, процента, исследует проблему соотношения заработной платы и налогов.

Анализируя нерыночные системы хозяйствования, под которыми в первую очередь он подразумевает социалистическую систему, Мизес подтверждает свой вывод о «логической и практической невозможности социализма», поскольку это нерациональная организация хозяйства.

Критике Мизеса подверглось центральное звено экономической системы социализма - планирование. Как известно, от представителей утопического социализма одним из минусов рынка считали анархию производства, при которой производитель только на рынке узнает о необходимости своей продукции, приводит к бессмысленной трате ресурсов общества. И планирование, по их мнению, исключая анархию производства, предотвратит растрату производительных сил общества. Однако Мизес категорически выступил против этого тезиса, поскольку, по его мнению, именно при социализме, где отсутствует механизм конкурентных торгов за ресурсы они будут использоваться неэффективно и бездумно. Плановое регулирование экономики исключает возможность рыночных принципов ценообразования, без чего невозможно измерить вклад различных факторов производства в ценность потребительских благ.

Мизес неоднократно подчеркивал в своих работах, что именно свободный рынок соответствует демократическим принципам, т.к. только в условиях свободного рынка потребитель является центром экономической системы, «голосуя»" своим денежным доходом за тот или иной товар, тем самым определяя структуру общественного производства и только в условиях свободного рынка экономические субъекты максимизируют свое благосостояние имея свободу выбора альтернативных возможностей. Свобода выбора означает уважение вкусовых предпочтений человека и в более широком смысле свидетельствует об уважении к человеческой личности. С другой стороны, рыночная система предполагает и высокие темпы экономического роста, обеспечивая такой уровень благосостояния, о котором раньше не могли и мечтать. В связи с этим, Мизеса не может не волновать вопрос о причинах роста неприятия данной социально-экономической системы среди различных слоев населения. Причину этого, Мизес (как и Шумпетер) видит в неудовлетворенном честолюбии. Он отмечает, что в обществе, основанном на кастах и сословиях, было принято приписывать неудачливость обстоятельствам, находящимся вне контроля человека (Бог, судьба). В условиях же рыночного хозяйства, положение человека определяют в значительной степени не традиционный статус, а собственные усилия. И по логике вещей, человек в своих неудачах должен обвинить в первую очередь себя. Для большинства людей это неприемлемо и потому они ищут причину собственного неудовлетворительного положения в пороках (истинных или мнимых) данной экономической системы. И это представляется, по Мизесу, питательной средой различных коллективистских и социалистических доктрин.

№28 Ф. Фон Хайек и его представления о рынке, конкуренции, экономическом цикле и деньгах

Ф. Хайек (1899-1992), выступает последовательным сторонником рыночной экономики, оставаясь до конца жизни верным идее высокой ценности принципов экономического либерализма.

Рынок же, по мнению Хайека, не гарантирует обязательного удовлетворения сначала более важных, по общему мнению потребностей, а потом менее важных. Никто в отдельности не знает потребностей и возможностей всех, но каждый, вступая в добровольный обмен, сообщает всем информацию о своих целях и возможностях и одновременно получает информацию о готовности других способствовать реализации этих целей. По Хайеку, рынок просто соединяет конкурирующие цели, но не дает гарантии того, какие из этих целей будут достигнуты в первую очередь. Кстати, в этом кроется одна из основных причин, почему люди возражают против рынка. И действительно, в таких экономических моделях как утопической социализм, научный коммунизм предполагалось существование общей шкалы приоритетов, где определялось, какие из потребностей подлежат удовлетворению, а какие - нет. Но эта шкала приоритетов, и в этом ее существенный и неустранимый недостаток, отражала бы представления только самого организатора системы.

По Хайеку, у спонтанного экономического порядка есть существенные преимущества. Прежде всего, в нем используются знания всех членов общества. И распространение этих знаний, большая часть которых воплощена в ценах, является важнейшей функцией рынка. По мнению Хайека, механизм цен является уникальным способом коммуникации, где цены выступают и как свидетельство определенной значимости товара с точки зрения других людей, и как вознаграждение за усилия. Цены играют роль сигналов, побуждающих индивида предпринимать усилия. Через цены осуществляется взаимоприспособление планов и потому механизм цен - одна из важнейших сторон рыночного порядка. Наблюдая движение сравнительно небольшого количества цен, предприниматель получает возможность согласовать свои действия с действиями других. К слову сказать, цена равновесия А. Маршалла также является в определенной степени результатом компромисса, компромисса между покупателями и продавцами. И именно потому, что механизм цен является механизмом коммуникации людей в экономических процессах, категорически противопоказан административный контроль над ценами. Хайек неоднократно подчеркивает, что эта функция системы цен реализуется только в условиях конкуренции, то есть лишь в том случае, если отдельный предприниматель должен учитывать движение цен, но не может его контролировать. И чем сложнее оказывается экономический организм, тем большую роль играет это разделение знания между индивидами, самостоятельные действия которых скоординированы благодаря безличному механизму передачи информации, известному как система цен. Хайек обращает внимание на то, что люди, имеющие возможность свободно реагировать на ситуацию, лучше чем какой-либо централизованный орган могут оценить локальную ситуацию, то есть использовать так называемое локальное знание и тем самым способны обеспечить включение этого знания в общий поток знания, циркулирующего в обществе.

Но взаимоприспособление планов - не единственное достижение рынка. Хотя рынок и не гарантирует производство товаров в соответствии со шкалой общественных приоритетов, он гарантирует то, что любой продукт будет изготавливаться людьми, умеющими делать это с меньшими издержками, чем другие.

Большое внимание уделяет Хайек рассмотрению механизма конкуренции. Как известно, в рамках кейнсианского направления конкуренция рассматривается как несовершенный и крайне растратный механизм достижения сбалансированности экономической системы, а в рамках неоклассического направления - как быстрый и эффективный способ оптимального распределения ресурсов. Оригинальность позиции Хайека состоит в том, что он первый рассмотрел конкуренцию как способ открытия новых продуктов и технологий, которые без обращения к ней остались бы неизвестными. Именно конкуренция заставляет предпринимателя с целью получения высокой прибыли искать новые продукты, использовать новые рынки сырья, искать именно те самые новые производственные комбинации, которые и обеспечивают динамическое развитие экономической системы. Имея возможность проявить себя, люди находят принципиально новые пути решения возникающих проблем, и человек оказывается способным предложить обществу что-то новое.

В рамках концепции «индивидуализма развития» Хайек делает акцент на творческую устремленность человека, стремление к новому, к отысканию или созданию потребностей, которые никто не удовлетворяет или удовлетворяет не в полной мере. Таким образом по Хайеку осуществляется связь свободы и прогресса. В этом убеждении Хайека кроется еще один аргумент против централизованного планирования: производство неизвестного продукта не может быть внесено в план, тем самым система директивного планирования предполагает репродуцирование сложившейся структуры общественного производства. Таким образом, конкуренция представляет ценность именно потому, что ее результаты непредсказуемы и отличны от тех, к которым каждый сознательно стремиться. Но в этом же кроются и причины желания конкуренцию уничтожить, поскольку хотя в целом последствия конкуренции благотворны, они неизбежно предполагают разочарование или расстройство чьих-то ожиданий.

Одним из вопросов, который был и является до сих пор предметом дискуссий - это вопрос о том, обеспечивает ли рынок соблюдение принципа социальной справедливости. Экономисты социалистической ориентации аргументом в защиту планирования считают, что оно позволяет распределить продукцию более равномерно и справедливо. Хайек с этим не спорит, соглашаясь, что если мы действительно хотим распределять блага в соответствии с некими заранее установленными стандартами благополучия, то нет другого выхода, кроме планирования всей экономической жизни. Но платой за такие достижения будет являться уничтожение свободы выбора - выбор будут делать за нас другие. И Хайек ставит очень серьезный вопрос: не будет ли ценой, которую мы заплатим за осуществление чьих-то идеалов справедливости такое угнетение и унижение, которого никогда не могла породить «свободная игра экономических сил».

По мнению Хайека, неправомерно связывать принципы осуществления социальной справедливости с рыночным порядком, который является этически нейтральным. Согласно его взглядам, справедливость следует оценивать с точки зрения самого процесса поведения, а не с точки зрения конечного результата. Неудивительно, что справедливость у Хайека сводится к универсальному равенству всех перед законом, который должны носить всеобщий и определенный характер. Требование же социальной справедливости, которую Хайек рассматривает как уравнительную справедливость, он объясняет неистребимым желанием втиснуть рыночный механизм в схемы желательного распределения доходов. Программа уравнительной справедливости и контроль государства над экономикой, по глубокому убеждению Хайека, несовместимы с «правлением права», поскольку они неизбежно носят выборочный, то есть дискриминационный характер.

По мнению как Мизеса, так и Хайека, рынок выполняет незаменимую познавательную функцию в процессе социальной координации, где он является передаточным устройством, позволяющим эффективно использовать информацию, рассеянную среди бесчисленного множества экономических субъектов. Естественно поэтому, что рынок не только необходим, но он также должен быть неуправляемым и не может являться инструментом государственного манипулирования для достижения определенных результатов. Но рыночная система, по мнению этих представителей неолиберального направления, не обрекает государство на бездействие и перед ним открывается широкое поле деятельности. Прежде всего, это создание и совершенствования правовых норм – «правил игры» не-обходимых для эффективного функционирования рыночной системы. Другими словами, создание условий для развития конкуренции. Но помимо условий для развития конкуренции в ряде случаев на государство возлагается функция замены ее другими формами регулирования там, где это необходимо, в частности, в предоставлении товаров коллективного пользования.

Но Хайека волновали не только общие вопросы философии рыночного хозяйства. Нобелевской премии по экономике в 1974 г.

Возникает проблема цикла. Традиционно неоавстрийская школа считала, что он вызывается политикой банков понизить рыночный процент ниже естественного уровня, определяемого равновесием инвестиций и желаемых сбережений, что дает неверные сигналы и способствует отклонений системы относительных цен от равновесия. Хайек, объясняя механизм цикла, объединяет идею о значимости денег с теорией капитала и цен. Колебания деловой активности охватывают макро- и микроуровень. Реальные зависимости всегда связаны для Хайека с индивидом. Импульс кредитной экспансии исходит, но Хайеку, не от банков, а, от реального сектора и связан с появлением новых возможностей инвестировать капитал. Происходит рост естественной ставки процента, в то время как банки продолжают ориентироваться на установившуюся при старых условиях рыночную ставку, в результате чего возникает разрыв между естественным и рыночным уровнями процента. Одновременно Хайек отмечает, что стабильность цен не обеспечивается даже в том случае, если кредит расширяется в соответствии с потребностями производства, т.к. деньги поступают сначала в одни отрасли, а затем в другие, распространяясь во всей экономике. Поэтому изменяется структура цен, что оказывает воздействие на поведение людей и состояние экономики.

Деньги для Хайека являются эволюционирующим общественным явлением, возможности воздействия на которое очень ограничены. Поэтому он скептически относится к предложениям монетаристов о постоянном теине роста денежной массы. Он предлагает вернуть стабильность денежной системе, лишив правительство монопольного права денежной эмиссии. Конкуренция частных эмитентов денег способна устранить инфляцию, порожденную политикой правительства, и главную причину спадов – ошибки эмиссионной политики. Стабильность денежной массы является одним из элементов, обеспечивающих индивидуальную свободу.

№29 Ордолиберализм: учение о строе конкуренции и концепция социального рыночного хозяйства

Ордолиберализм предпринял попытку создать собственное учение о народном хозяйстве на базе синтеза идей новой исторической школы, неоклассики и традиционного либерализма.

Методологически ордолиберализм наиболее близок к новой исторической школе, для которой характерна трактовка процесса общественного развития как медленной, постепенной эволюции.

В отличие от неоклассики в методологическом инструментарии ордолиберализма маржинализм не занимает самостоятельного места. Он учитывается как распространенный в западных концепциях теоретический прием.

С традиционным либерализмом ордолиберализм роднит идея индивидуальной свободы на основе всемерного укрепления и поощрения частной собственности на средства производства. Вместе с тем неолибералы , в отличие от своих предшественников, оценивали процессы хозяйственной жизни с макроэкономических позиций, а не микроэкономических. Кроме того, ордолиберализм отличается от либерализма эпохи капитализма свободной конкуренции тем, что он выступал за активное государственное воздействие на экономику. Причем объектами этого вмешательства ордолибералы , в отличие от кейнсианцев , считали не сам процесс воспроизводства, а институциональные основы механизма прибыли и конкуренции.

Основу ордолиберализма составляют учение о строе конкуренции и концепция социального рыночного хозяйства. Учение о двух типах экономического строя принадлежит Вальтеру Ойкену (1891-1950 гг.) и изложено в его работах Основания национальной экономии (1947) и Основные принципы экономической политики (1950).

Экономический строй – совокупность реализованных на практике хозяйственных форм, в которых протекает повседневный конкретный хозяйственный процесс. Ойкен считает, что ключ к анализу всех известных в истории экономических систем можно получить, выделив два основных типа экономического строя. Во-первых, центрально-управляемое хозяйство, во-вторых, хозяйство общения, или рыночное. Они никогда не встречаются в чистом виде, но всегда в виде некоторой смеси с преобладанием одного из них.

Задача экономического исследования состоит в том, чтобы найти, какой из возможных хозяйственных порядков реализовался в данном месте в данное время. Решив эту задачу, можно получить ответы на два вопроса: какова структура хозяйственного порядка и каковы происходящие в нем процессы.

Если Кейнс объяснял недуги капитализма хроническим недостатком эффективного спроса, что при невмешательстве государства в экономику лишает этот строй стимулов к развитию, то ордолибералы видели источник бед в подрыве совершенной конкуренции, монополизации. Монополия – отклонение от модели совершенной конкуренции. К монополистам он причислял профсоюзы, этим обосновывая правомерность принятия предпринимателями и государством ограничительных мер против них.

Из пассивности государства Ойкен выводил подрыв совершенной конкуренции и социальные издержки капитализма, которые могут быть устранены при помощи государства.

Основным направлением государственной экономической политики является формирование хозяйственного строя: регулирование монополии и конкуренции, соотношения частной и государственной собственности, прямых и косвенных мер вмешательства в экономику, установление правовых норм хозяйствования.

Основные принципы строя конкуренции по Ойкену :

1) неприкосновенность частной собственности;

2) стабильность денежной валюты;

3) открытые рынки;

4) свобода всех сделок и договоров;

5) возложение материальной ответственности на тех, кто отвечает за действия хозяйственных единиц;

6) постоянство экономической политики.

Ордолибералы противопоставляли постоянство экономической политики идеям Кейнса , считавшего необходимой гибкую фискальную и кредитно-денежную антициклическую политику. Государственное воздействие на хозяйственный процесс ордолибералы допускали лишь в исключительных случаях, связанных с действием экзогенных факторов.

Теория ордолибералов не могла использоваться в Западной Германии после войны по двум причинам:

1) из-за объективной необходимости более гибкого государственного воздействия на экономику, чем это допускали ордолибералы ;

2) строй конкуренции не находил поддержки у широких слоев населения из-за кризиса 20-30-х г.

Эти обстоятельства были учтены теоретиками социального рыночного хозяйства. Этот термин впервые появился в 1947 г. в работе А. Мюллера-Армака Регулирование экономики и рыночное хозяйство.

Если Ойкен провозглашал венцом социальной справедливости рыночное распределение доходов в условиях совершенной конкуренции, то Мюллер-Армак выступал за активную социальную политику, подчиненную принципу социальной компенсации, что являлось основным отличием социального рыночного хозяйства от капитализма.

Главным инструментом социальной компенсации Мюллер-Армак считал прогрессивное налогообложение лиц с высокими доходами и перераспределение этих сре дств в п ользу менее имущих слоев в виде бюджетных дотаций на содержание детей, выплату квартплаты, строительство собственных жилищ. К другим формам социальной политики он причислял развитие системы социального страхования: по безработице, болезни и достойной человека социальной инфраструктуры.

Выдающуюся роль в практической реализации ордолиберальных идей сыграл Людвиг Эрхард (1897-1977 гг.), вице-канцлер ФРГ при Аденауре и канцлер после его смерти. В книге Благосостояние для всех (1956 г.), которая явилась отчетом о проделанных преобразованиях, Эрхард отмечает, что основные цели социального рыночного хозяйства – свобода и справедливость, причем экономическая свобода невозможна без политической свободы, без государственных гарантий обеспечения прав и свобод человека, без социальной защищенности и социальной справедливости.

№30 Экономические идеи И.Т. Посошкова, А.Л. Ордин – Нащекина

Афанасий Лаврентьевич ОРДИН-НАЩОКИН - экономист, государственный деятель и дипломат 17в. - был сторонником самостоятельности и независимости России. Торговлю считал важнейшей статьёй дохода государства, поэтому покровительствовал купечеству, считал необходимым развитие внешней торговли, поддержание купцов-оптовиков. Эти взгляды нашли отражение в его Новоторговом уставе (1667г.), который носил протекционистский характер с целью монополизировать внутренний рынок в руках русских купцов-оптовиков и ограничить ввоз предметов роскоши (т.е. для иностранных торговых людей устав предусматривал ограничения). В нём также отражена позиция привлечения в страну золота и серебра, для этого таможенные пошлины взимались с иностранцев только в иностранной валюте, а сама валюта, привозимая иноземными купцами для покупки товаров, пошлиной не облагалась. Все эти меры составляли теорию торгового баланса – учения меркантилизма, отражавшегося в российской действительности в 17 веке.

Посошков И.Т. предложил план обновления России, упорядочения её экономической жизни. Основные причины отставания и бедности страны он видел в тяжелом положении крестьян и неразвитости финансовой системы, поэтому осуждал налог «подушную подать», не учитывающий различий в экономическом положении плательщиков, и самоуправство помещиков, усиливающих барщину и оброк в целях личной наживы. В обилие внутренних пошлин он видел помеху развитию обмена и хозяйственных связей.

В целях преодоления скудости и обретения богатства выступал за развитие промышленности и торговли, усиление исследования и использования природных ресурсов (богатства страны), за налоговые преобразования. В его плане первостепенное знание имела торговля, он был сторонником активной внешней торговли и политики протекционизма. Но он преодолел односторонность меркантилистов Запада - концепции «торгового баланса» и в системе его взглядов торговля и производство выступали единым хозяйственным комплексом.

В экономическую программу Посошкова входило всемерное развитие производительных сил, включая разведку руд, строительство заводов за казенный счет, фабрик с последующей передачей их купцам, оказание денежной помощи заводчикам, мануфактуристам и мелким промышленникам путем выдачи ссуд. Тем самым считая, что государство богато тогда, когда богат народ. Эти рекомендации были осуществлены в промышленной политике Петра 1.

№ 31 Экономические взгляды революционных демократов А.И. Герцен и Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма.

представители революционно-демократического направления, они не были профессиональными экономистами, однако, получив хорошее образование, ли прекрасно знакомы с западной политической экономией. Высоко оценив ряд положений у классиков и социалистов-утопистов, со многими концепциями западной экономической мысли они были не согласны.

Западную политэкономию рассматривали как науку, разрабатывающую вопросы, важные, прежде всего для буржуазии, а не для трудящихся. Существенной и негативной её характеристикой они полагали защиту капиталистических отношений и взгляд на капитализм как на вечный и естественный экономический порядок.

Особенностью воззрений Герцена и Огарёва была одинаково резкая критика ими и российского феодализма и западноевропейского капитализма как общественно-экономических систем.

Основная социально-экономическая проблема России заключается в том, указывали они, что крепостное право приводит к технической рутине, полной не заинтересованности зависимых крестьян в результатах своего труда, низким урожаям, медленному развитию народного хозяйства, бедности. В западных капиталистических странах работник хоть и является формально свободным, полностью отделён от средств производства. Производство ведётся ради обогащения капиталистов получения ими личной прибыли.

Идеальным общественно-экономическим строем, по мнению Герцена и Огарёва, должен стать социализм. В западной Европе, утверждали авторы, капитализм уже разрушил первичные формы общинной жизни и труда. Между тем именно в общине – коммуне крестьянин сможет осуществить свои коренные интересы: право на землю и общинно владение ею, артельность в работе, мирское управление, личную независимость. Община должна была предотвратить расслоение крестьянства и развить у крестьянства врождённые коммунистические инстинкты. Мирское общинное управление представлялось Герцену и Огарёву прототипом будущего государственного устройства. Систему крестьянского самоуправления, считали они, следует распространить на всё государство, повсеместно ввести выборность суда и администрации.

Они предлагали также революционное устранение помещичьего землевладения, переход большей части дворянской земельной собственности в собственность государства без выкупа с последующим уравнительным разделом земли между сельчанами.

Таким образом, Герцен и Огарёв сконструировали модель некапиталистического развития России на основе отрицания факта развития в стране капиталистических отношений. Социально-экономические преобразования в России, утверждали они, пойдут минуя капиталистическую стадию. Крестьянство должно стать самостоятельной революционной силой, а община – зародыш будущего социального устройства, хотя и не готовая форма социализма.

№ 32 Экономические взгляды Н.Г. Чернышевского

В 50-60–е гг. 19в. в России оформилось революционно-демократическое направление, которое было представлено творчеством НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889). В большинстве его работ содержится резкая критика крепостничества как главного фактора низкого экономического развития страны. Однако признавал крепостничество естественно возникшей социально-экономической системой, причины которой им вынесены за пределы сферы материального производства в сферу человеческих отношений. Капитализм он характеризовал как более прогрессивный строй, но с множеством недостатков, при котором труд мало производителен, т.к. рабочий трудится не на себя, а на капиталиста. Кроме того, капитализм подвержен кризисам и конкуренции, что для Чернышевского являлось недостатком. Зная многие работы западных экономистом выступал против их концепций, считая необходимым создание принципиально новой политической экономии. Разработал свою политэкономическую систему – теорию трудящихся, в которой труд рассматривался не только как источник богатства, но и как мера справедливого распределения благ, где все будет принадлежать труду, причем лишь в социалистическом обществе. Таким образом, в теории Чернышевкого важное место занимало учение о социализме и центральную часть занимало в политэкономии трудящихся. Для прихода социализма считал необходимым революционную борьбу и материальные предпосылки, созданные капитализмом.

№ 33 Экономические идеи А. Чаянова и Н.Д. Кондратьева.

Представляют интерес взгляды и такого крупного русского экономиста, как А.В. Чаянов (1888-1937). Основной круг его научных интересов - изучение процессов, происходящих в российской экономике, специфики социально-экономических отношений в отечественном сельском хозяйстве.

Главным предметом исследований ученого было семейно-трудовое крестьянское хозяйство.

Летом 1917 г. учёный выдвинул план реконструкции аграрного сектора: передача земли в собственность трудового крестьянства, введение трудовой собственности на землю (без права купли-продажи участков), передача государству помещичьих хозяйств и имений, введение единого сельхозналога для частичного изъятия дифференциальной ренты. Чаянов выступал против уравнительного наделения крестьян землёй.

Распространенной схеме «кулак - середняк – бедняк» Чаянов противопоставлял собственную классификацию, включающую шесть типов хозяйств:

1) капиталистические,

2) полутрудовые,

3) зажиточные семейно-трудовые,

4) бедняцкие семейно-трудовые,

5) полупролетарские,

6) пролетарские.

Чаянов выдвинул план разрешения социальных противоречий в деревне через кооперативную коллективизацию различных типов хозяйств (со 2-го по 5-й) и кооперативный кредит.

Чаянов доказал неприменимость выводов классической экономической теории к крестьянскому хозяйству, для которого была характерна некапиталистическая мотивация. Обширные исследования позволили Чаянову сделать вывод о том, что крестьянское хозяйство отличается от фермерского самим мотивом производства: фермер руководствуется критерием прибыльности, а крестьянское - организационно-производственным планом, представляющим совокупность денежного бюджета, трудового баланса во времени и по различным отраслям и видам деятельности, оборота денежных средств и продуктов. Он отметил, что крестьянскую семью интересует не рентабельность производства, а рост валового дохода, обеспечение равномерной занятости для всех членов семьи.

Чаянов сформулировал положение об исключительной выживаемости крестьянского хозяйства, которое долгое время способно выдерживать такое понижение цен и повышение издержек, которое полностью уничтожает прибыль и часть заработной платы (это является гибельным для предпринимателей, пользующихся наемным трудом). Оно выживает потому, что не гонится за прибылью, а заботится о поддержании существования самого земледельца и его семьи.

Конкретизируя тезис о потребительской природе крестьянских хозяйств, Чаянов использовал теорию предельной полезности. Он утверждал, что в крестьянском хозяйстве существует определенный «естественный предел» увеличения продукции, который наступает в момент, когда тягость предельной затраты труда будет равняться субъективной оценке предельной полезности получаемой суммы, т.е. затраты собственных сил будут увеличиваться до тех пор, пока крестьянское хозяйство получает все необходимое для существования своей семьи.

С теорией крестьянского хозяйства связана у Чаянова и теория кооперации. По его мнению, предпосылок для развития фермерских хозяйств американского типа в России нет, несмотря на то, что крупное сельскохозяйственное производство имеет относительное преимущество по сравнению с мелким. Поэтому оптимальным для нашей страны было бы сочетание отдельных крестьянских хозяйств с крупными хозяйствами кооперативного типа. Чаянов считал, что кооперация способна соединить различные виды и формы деятельности, формируемые по вертикали «от поля к рынку». При этом за семейным производством остается процесс выращивания растений и животных. Все остальные операции, в том числе переработка продукции, ее транспортировка, реализация, кредитование, научное обслуживание будут осуществляться кооперативными организациями. Развитие кооперативов, которые вступают в непосредственные контакты, минуя капиталистически организованные предприятия, ослабляет последних. Таким образом, каждая новая форма кооперации (потребительская, производственная, кредитная - через организации сберкасс кооперации) осуществляет подрыв какого-нибудь вида капиталистической эксплуатации, заменяя его «товарищеским» методом удовлетворения потребностей.

В годы организации совхозов (1928-1930) Чаянов предложил оценивать их деятельность по степени выполнения государственного плана с точки зрения учета интересов региона и по уровню прибыльности самого предприятия. Однако проблема индивидуальной мотивации труда, занимавшая ранее одно из центральных мест в работах учёного, в 1928-1930 гг. не исследовалась.

Аграрным проблемам, в частности теории кооперации, отдал дань и такой известный русский экономист как Н.Д.Кондратьев (1892-1938). Кондратьев разделял взгляды партии эсеров, основанных на общинных трудовых воззрениях, взгляде на землю как на общее достояние всех трудящихся. Представители этой партии (В.М.Чернов, П.П.Маслов, С.С. Зак и др.) настаивали на социализации земли, т.е. изъятии ее из частной собственности отдельных лиц и передаче в общественное владение и распоряжение демократически организованных общин на началах уравнительного использования. Кондратьев также стоит за перевод всех земель в положение общенародного достояния, в трудовое пользование народа. Но Кондратьев, как и Чаянов, считает, что трудовые хозяйства сами по себе, в силу их натурального хозяйства, не нацелены на экономическую перспективу, на развитие во имя интересов государства. Преодоление же экономической ограниченности этих форм Кондратьев видел на путях кооперации. Кооперация, по его мнению, имеет два плюса: отсутствие акцента на прибыль и возможность обеспечить значительную производительность труда. И именно ему принадлежит обоснование основных принципов кооперирования - добровольность и последовательная смена форм кооперации от низших к высшим на основе экономической целесообразности.

Однако мировую известность принесла Н.Д.Кондратьеву не теория кооперации, а разработанная им теория больших циклов конъюнктуры, известная как «теория длинных волн Кондратьева». Изложение данной теории содержалось в статье «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны», написанной им в 1922 г. Интерес Кондратьева к теории конъюнктуры, к проблеме долговременных колебаний был вызван стремлением выяснить тенденции развития народного хозяйства. Эта проблема соответствовала его научным интересам, поскольку именно Кондратьев создал и возглавлял до 1928 г. Конъюнктурный институт.

Кондратьев провел обработку временных рядов важнейших экономических показателей (товарные цены, процент на капитал, заработная плата, оборот внешней торговли и других) для четырех стран (Англии, Германии, США, Франции) за период примерно 140 лет. В результате обработки данных им была выявлена тенденция, показывающая существование больших периодических циклов продолжительностью от 48 до 55 лет. Эти циклы включали в себя фазу подъема и фазу спада. Эти фазы можно представить следующим образом. Внимание к проблемам циклического развития экономики, дань которым отдал и Туган-Барановский, и Кондратьев, не в последнюю очередь было связано с теорией циклического развития, основы которой были заложены К.Марксом. Не случайно Кондратьев ищет корни длинных циклов в процессах, аналогичных тем, которые, согласно марксисткой теории, порождают периодические колебания капиталистической экономики каждые 7-11 лет (так называемые циклы Жугляра). Кондратьев полагает, что продолжительность длинного цикла определяется средним сроком жизни производственных и инфраструктурных сооружений (примерно 50 лет), которые являются одним из основных элементов капитальных благ общества. При этом обновление «основных капитальных благ» происходит не плавно, а толчками, а научно-технические изобретения и нововведения играют при этом решающую роль.

В динамике экономических циклов Кондратьевым были выделены некоторые закономерности. Так, «повышательная» фаза большого цикла (фаза подъема) наступает, по его мнению, при следующих условиях:

- высокая интенсивность сбережений,

- относительное обилие предложения и дешевизна ссудного капитала,

- аккумуляция его в распоряжении мощных финансовых и предпринимательских центров,

- низкий уровень товарных цен, который стимулирует сбережения и долгосрочное помещение капитала.

Если эти условия имеют место, то рано или поздно наступает момент, когда значительное инвестирование его в крупные сооружения, вызывающие радикальные изменения условий производства, становится достаточно рентабельным. Начинается полоса относительно грандиозного нового строительства, когда находят свое широкое применение накопившиеся технические изобретения, когда создаются новые производительные силы. Иначе говоря, интенсивное накопление капитала является не только предпосылкой вступления экономики в фазу длительного подъема, но и условием развития этой фазы. Импульсом же для перехода в «понижательную» фазу (фазу спада) является недостаток ссудного капитала, ведущий к повышению ссудного процента, а, в конечном счете, к свертыванию хозяйственной активности и падению цен. При этом депрессивное состояние хозяйственной жизни толкает к поиску новых путей удешевления производства, именно, технических изобретений. Однако эти изобретения будут использованы уже в следующей «повышательной» волне, когда обилие свободного денежного капитала и его дешевизна сделают вновь рентабельными радикальные изменения в производстве. При этом Кондратьев подчеркивает, что свободный денежный капитал и низкий процент являются необходимым, но не достаточным условием перехода к «повышательной» фазе цикла. Не само по себе накопление денежного капитала выводит экономику из депрессии, а приведение им в действие научно-технического потенциала общества.

Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева породила обширную литературу по данному вопросу, дав импульс разработке различных концепций долгосрочных экономических колебаний. Дискуссии ведутся относительно причин больших циклов, однако мало кто отрицает, что «длинные волны» связаны с процессами структурной перестройки экономики.

№ 34 Традиции экономико-математической школы в России и СССР (Л.В. Канторович).

Творчество ЛЕОНИДА КАНТОРОВИЧА(1912-1986) представлено теорией линейного программирования, за разработку которого был удостоен в 1975г. Нобелевской премии в области экономики. Это математический метод, разработанный в 1939 г. состоит в поиске оптимального варианта распределения ресурсов. Его метод открыл новый раздел в математике, получил распространение в экономической практике и способствовал развитию и использованию электронно-вычислительной техники. Он рассматривал проблемы: уменьшение отходов; наиболее полное использование механизмов, посевных площадей; рациональное использование топлива. Для решения задачи на оптимум Л. КАНТОРОВИЧ использовал метод последовательных приближений, последовательного составления вариантов с выбором наилучшего в соответствии с условиями задачи. Им предложено построение математической модели в виде формул, графика, таблицы. Затем проставлялись в модель конкретные числовые показатели и производились вычисления. Многие взаимосвязи и процессы схожи и однотипны, что позволяет построить типовые модели (например, модель транспортной задачи или распределительной задачи). Таким образом, линейное программирование–это программное распределение ограниченных ресурсов наилучшим способом в соответствии с поставленными целями. Линейным метод называется потому, что основывается на решении линейных уравнений. Ограничители были представлены уравнениями.