Океаническая кора

Океаническая кора состоит главным образом из базальтов. Согласно теории тектоники плит, она непрерывно образуется в срединно-океанических хребтах, расходится от них и поглощается в мантию взонах субдукции. Поэтому океаническая кора относительно молодая, и самые древние её участки датируются поздней юрой.

Толщина океанической коры практически не меняется со временем, поскольку в основном она определяется количеством расплава, выделившегося из материала мантии в зонах срединно-океанических хребтов. До некоторой степени влияние оказывает толщина осадочного слоя на днеокеанов. В разных географических областях толщина океанической коры колеблется в пределах 5-7 километров.

В рамках стратификации Земли по механическим свойствам, океаническая кора относится к океанической литосфере. Толщина океанической литосферы, в отличие от коры, зависит в основном от её возраста. В зонах срединно-океанических хребтов астеносфера подходит очень близко к поверхности, и литосферный слой практически полностью отсутствует. По мере удаления от зон срединно-океанических хребтов толщина литосферы сначала растет пропорционально её возрасту, затем скорость роста снижается. В зонах субдукции толщина океанической литосферы достигает наибольших значений, составляя 130-140 километров.

Континентальная кора

Континентальная кора имеет трёхслойное строение. Верхний слой представлен прерывистым покровом осадочных пород, который развит широко, но редко имеет большую мощность. Большая часть коры сложена под верхней корой — слоем, состоящим главным образом из гранитов и гнейсов, обладающим низкой плотностью и древней историей. Исследования показывают, что большая часть этих пород образовались очень давно, около 3 миллиардов лет назад. Ниже находится нижняя кора, состоящая из метаморфических пород — гранулитов и им подобных.

Щит в геологии — выход фундамента, сложенного кристаллическими породами, на поверхность.В России известны Балтийский щит на Русской платформе, Алданский и Анабарский щиты на Сибирской платформе.

Коэффициент увлажнения — отношение годового количества осадков к годовой величине испаряемости для данного ландшафта, является показателем соотношением тепла и влаги.

Вычисляется

по формуле ![]() ,

,

где ![]() —

коэффициент увлажнения,

—

коэффициент увлажнения,

R — среднегодовое количество осадков, в мм.

E — величина испаряемости (количество влаги, которое может испариться с водной поверхности при данной температуре), в мм.

При >1 — увлажнение избыточное (тундра, лесотундра, тайга)

При ≈1 — увлажнение достаточное (смешанные или широколиственные леса)

При 0.3< <1 — увлажнение недостаточное (если <0.6 — степь, >0.6 — лесостепь)

При <0.3 — скудное увлажнение (если <0.1 — пустыня, >0.1 — полупустыня)

Для оценки увлажнения на данном ландшафте также используется радиационный индекс сухости, который является величиной, обратной коэффициенту увлажнения. И вычисляется по формуле

![]() ,

,

где ![]() —

радиационный индекс сухости.

—

радиационный индекс сухости.

Гора́ — положительная форма рельефа, изолированное резкое поднятие среди относительно ровной местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране. По характеру вершины выделяют пикообразные, куполообразные, платообразные и другие горы. Вершины подводных гор могут представлять собой острова. По происхождению говорят о тектоно-денудационных горах и вулканических.

Равни́ны — участки поверхности суши, днаморей и океанов, для которых характерны: небольшое колебание высот (до 200 м) и незначительный уклон местности (до 5°). Равнины занимают 64 % территории суши. Крупнейшая равнина мира: Амазонская низменность (свыше 5 млн км²).

В зависимости от абсолютных высот различают: низменные (до 200 м); возвышенные (200—500 м); нагорные или высокие (более 500 м) равнины и плоскогорья.

По структурному признаку выделяют равнины платформенных и орогенных (горных) областей.

По преобладающим внешним процессам можно выделить: денудационные и аккумулятивные равнины. Денудационные образованы в результате разрушения возвышенных форм (гор) рельефа. Аккумулятивные образовались путём накопления осадочных отложений.

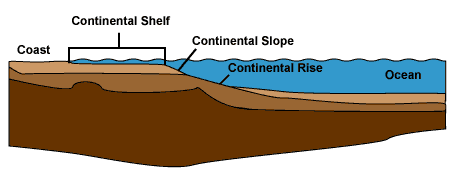

Ше́льф (англ. shelf) — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.

Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна — переход к материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в южной части Охотского моря или бровка Новозеландского шельфа).

Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом заливе, Южно-Китайском море, у северного побережья Австралии.

Ложе океана — крупнейшая планетарная мегаструктура, представляющая собой всё океаническое дно, ограниченное активными и пассивными континентальными окраинами. Соответствует области распространения земной коры океанического типа. Включает крупнейшие формы рельефа: срединно-океанические хребты, глубоководные котловины,океанические желоба, подводные горы и хребты. В типичном случае состоит из фундамента, который образован в верхней части базальтами, и чехла глубоководных осадков, представленных красными глубоководными глинами, известняковым биогенным илом.

От оси срединно-океанических хребтов в стороны котловин дно постепенно снижается от 2500 — 3000 до 5500 — 6000 метров. Резко расчленённый рельеф хребтов изменяется плоской поверхностью абиссальных котловин. Мощность осадочного чехла возрастает от нулевой у оси хребтов до 600—1000 метров в центре котловин, а возраст подошвы осадков становится все более древним, вплоть до верхнего юрского периода. Базальтовый фундамент наращивается за счёт выливания лавы в узких осевых зонах срединно-океанических хребтов. Осадочные материалы постепенно засыпают неровности и сглаживают рельеф. В глубоководных желобах ложе океана резко сгибается и опускается к глубинам в 8000 — 10000 метров, а местами и ещё глубже. Со стороны океана глубоководные желоба сопровождаются краевыми валами высотой до 500 метров, осложнённые линейными вулканическими хребтами и многочисленными подводными горами. Большинство из них имеет вулканическое происхождение и возникло вследствие подводных извержений.

Вершины некоторых гор и хребтов выступают выше уровня моря, образовывая океанические острова (Гаваи, остров Пасхи, Остров Святой Елены, Азорские острова), другие увенчаны коралловыми сооружениями (коралловые атоллы).

На больших пространствах абиссальных котловин распространённые железно-марганцевые конкреции. Вдоль окраин некоторых континентов (Африка, Южная Америка) формируются фосфориты. Вдоль оси срединно-океанических хребтов, параллельно с появлениями базальтов, наблюдается интенсивная гидротермальная активность, с которой связанные отложения сульфидных руд в базальтовом пласте. Ложе океана и вынесение полезных компонентов в морскую воду с дальнейшим отложением их в виде металлоносных осадков во впадинах близ срединно-океанических хребтов (впадина Бауэрса в Тихом океане).

Жёлоб (океанический жёлоб) — глубокая и длинная впадина на дне океана (5000—7000 м и более). Образуется путём продавливания океанической коры под другую океаническую или континентальную кору (схождение плит). Геологически океанические желоба являются современными геосинклинальными структурами. По этой причине районы желобов часто являются эпицентрами землетрясений, а дно является основанием многих вулканов.

Океанические желоба существуют во всех океанах, самые глубокие — в Тихом, где и находится самая глубокая точка земли в Марианской впадине. По разным данным, её глубина — 10911 м, 11022 м] или близкие значения. Перуанско-Чилийский жёлоб — самый длинный в мире (≈5900 км).