- •1 (2). Го́рные поро́ды — природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре.

- •1 (3). Геохроноло́гия — комплекс методов определения абсолютного и относительного возраста горных пород или минералов.

- •Стадии: разрушение в процессе выветривания, перенос продуктов разрушения, осаждение продуктов разрушения, преобразование в горную породу под действием давления и температур.

- •1 (7). Условия формирования нарушенного залегания о.Г.П. Элементы пликативных и дизъюнктивных дислокаций.

- •1 (12). Трещиноватость - свойство горных пород, нарушенность монолитности породы трещинами; этим термином также называется совокупность трещин в породном массиве.

- •1 (13). Подземные воды – воды в порах, трещинах, пустотах, обладающая способностью удаляться при откачке.

- •1 (14). Грунтовые воды представляют собой первый сверху постоянный водоносный

- •1 (15). Напорные или артезианские межпластовые воды образуются в том случае, если

- •3 (2). Речная эрозия. Выделяют два типа эрозии:

- •3 (3).Склон — наклонный участок поверхности Земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов, протекающих на суше и на дне морей и океанов.

- •Разновидности:

3 (2). Речная эрозия. Выделяют два типа эрозии:

- донная, или глубинная, направленная на врезание речного потока в глубину;

- боковая, ведущая к подмыву берегов и в целом к расширению долины.

Соотношение донной и боковой эрозии изменяется на разных стадиях развития долины реки. В начальных стадиях развития реки преобладает донная эрозия, которая стремится выработать профиль равновесия применительно к базису эрозии - уровню бассейна, куда она впадает. Базис эрозии определяет развитие всей речной системы - главной реки с ее притоками разных порядков. Первоначальный профиль, на котором закладывается река, обычно характеризуется различными неровностями, созданными до образования долины. Такие неровности могут быть обусловлены различными факторами: наличием выходов в русле реки неоднородных по устойчивости горных пород (литологический фактор); озера на пути движения реки (климатический фактор); структурные формы - различные складки, разрывы, их сочетание (тектонический фактор) и другие формы. В процессе регрессивной эрозии река, углубляя свое русло, стремится преодолеть различные неровности, которые со временем сглаживаются, и постепенно вырабатывается более плавная (вогнутая) кривая, или профиль равновесия реки. Считается, что этот выровненный профиль соответствует на каждом отрезке долины динамическому равновесию при данных гидрологических условиях и постоянном базисе эрозии.

3 (3).Склон — наклонный участок поверхности Земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов, протекающих на суше и на дне морей и океанов.

Рельефообразующие процессы разделяются на эндогенные (медленные или быстрые, вплоть до мгновенных при землетрясениях, перекосы земной поверхности, вулканизм) и экзогенные (речная и склоновая эрозия, абразия, карст и просадки, выветривание и др.).

Характер склонов определяется составом и залеганием слагающих их пород, абсолютными и относительными высотами местности, интенсивностью склоновых процессов, в свою очередь зависящих от климата, количества и интенсивноста выпадения атмосферных осадков, особенностей растительности, наличия мерзлоты и других компонентов природной среды, экспозиции склонов (расположения относительно стран света) и господствующих ветров, деятельности человека.

Различают следующие формы склонов:

прямые — вертикальные (отвесные) и наклонные;

вогнутые — верхняя часть крутая, нижняя более пологая;

выпуклые — верхняя часть пологая, книзу постепенно крутизна увеличивается;

ступенчатые — линия поперечного профиля осложнена одним или несколькими переломами;

сложные.

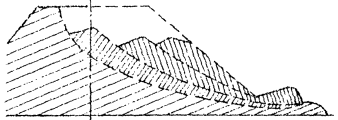

3 (4). Оползни типа «Обрушение со срезом и вращением».

Характерен для природных откосов сложенных из однородных отложений или однородных горизонтальных слоев. Этот процесс наблюдается при перенапряжении грунтового массива и образовании в нем среза или скола определенной части толщи.

3 (5). Оползни типа «Скол при просадке».

Наличие в толще откоса или его основании низкопрочных грунтов, способных выдавливаться под воздействием вышележащих слоев;

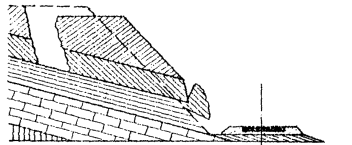

3 (6). Оползни типа «Скольжение».

Характерен для наклонных залеганий.( Наличие ясно выраженной, определяемой геологическим строением толщи поверхности скольжения со значительным углом падения в сторону откоса).

3 (7). Оползни типа «Оплыв».

Это нарушение устойчивости песчаных и глинистых грунтов по склону при локальном переувлажнении, динамических нагрузках, при отливах на морском берегу, спаде паводка на реках.

Противооползневые мероприятия: пригрузка языковой части откоса, устройство удерживающих сооружений (подпорная стенка, свайная удерживающая конструкция).

3 (8). Обвалы и вывалы.

Обвал - внезапном обрушении откосов в скальных и полускальных породах при их значительной крутизне падением больших объемов породы, измеряемых миллионами кубометров.

Вывал - характеризуются падением с той или иной высоты с поверхности откоса отдельных камней и блоков породы, отчлененных от скального массива трещинами.

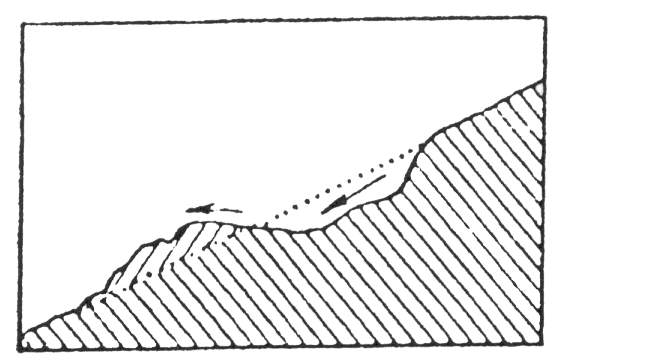

3 (9). Оползни типа «Оползание».

Проявляются в виде смещения некоторого массива грунта по склону под влиянием собственного веса и давления массы породы, лежащей выше по склону.

3 (11). Карст — нарушение целостности массивов растворимых горных пород под воздействием вод. Карстовые явления связаны с карбонатными (известняк, доломит, мел, мрамор и пр.) и некарбонатными (гипс, ангидрит, каменная соль) породами. Развитие карста происходит под совокупным воздействием поверхностных и подземных вод. Растворение горных пород часто сопровождается механическим размывом. Размыв может подготавливаться растворением спаек между зёрнами, что освобождает их от сцепления и облегчает смыв. В районах развития карста применяются различные способы противокарстовой мелиорации: регулирование поверхностного и подземного стока; тампонирование карстовых пустот путём нагнетания цементного, глинистого и битумного растворов; специальные устройства и сооружения (фундаменты с учётом специфики территории, армирование, ограничение этажности и плотности застройки и др.);

Области распространения: Казахстан, Югославия, Россия, КНР, США.

3 (12). Сель – грязе-каменные потоки (до 50—60% объёма потока), возникающий в бассейнах небольших горных рек и устремляющиеся по склонам гор, руслам горных ручьев и рек вниз.

Условия образования: продолжительные ливни, бурное таяние ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала, вырубка лесов.

3 (13). Вечномерзлые грунты - это грунты, находящиеся в мерзлом состоянии века и тысячелетия; Вечномерзлые грунты в основании массивных фундаментов опор мостов могут оттаивать вследствие повышенного поступления тепла в грунт через опору и фундамент, так как теплопроводность материала опоры и фундамента значительно превышает теплопроводность грунта. Неравномерное оттаивание является одной из основных причин неравномерных осадок фундаментов.

3 (14). Ледниковые отложения - геологические отложения, образование которых генетически связано с современными или древними горными ледниками и материковыми покровами. Подразделяются на собственно ледниковые (гляциальные, или морена) и водно-ледниковые. Ледниковые возникают путём непосредственного оседания на ложе ледника обломочного материала, переносимого в его толще. Водно-ледниковые отложения образуются внутри и по периферии ледников из отсортированного талыми водами моренного материала. Среди них различают ледниково-речные отложения — отложения потоков талых вод (косослоистые пески, гравий, галечники), и озёрно-ледниковые (лимно-гляциальные) отложения внутри, и приледниковых озёрных водоёмов (преимущественно ленточные глины).

3 (15). Континентальные отложения — отложения (осадки), образующиеся на суше, включая и внутриматериковые водоёмы (озёра, реки).

По условиям накопления и преобразования исходного осадка среди континентальных отложений различают: наземные, подводные, возникающие под покровом движущихся ледников. По динамике накопления, условиям залегания и общим закономерностям строения среди континентальных отложений выделяются различные генетические типы, которые по признаку естественных сочетаний, образуемых ими в природе, объединяются в генетические группы и ряды; из них особое место занимает элювиальный ряд — разные типы элювия, слагающего кору выветривания и являющегося продуктом изменения горных пород процессами выветривания на месте их первоначального залегания.

3 (16). Геодинамические процессы. Процессы, происходящие внутри Земли за счет энергии, выделяющейся в результате развития материи в глубоких недрах, называются внутренними или эндогенными, а процессы взаимодействия земной коры с наружными оболочками планеты получили название внешних или экзогенных.

Эндогенные процессы проявляются в форме магматизма, метаморфизма и деформации земной коры и сводятся к движению и перераспределению материи, слагающей Землю, к переходу ее из одного состояния в другое, из одних форм в другие. Судить о характере и интенсивности этих процессов можно непосредственно, наблюдая их проявление в виде вулканических извержений, землетрясений, образования трещин и других деформаций земной поверхности, а также изучая результаты их проявления в геологическом прошлом, выраженные в образовании основных форм рельефа, в различных дислокациях и деформациях земной коры и в наличии характерного комплекса изверженных пород, возникших при застывании поступившего из недр силикатного расплава (магмы) или из продуктов, выброшенных при вулканических извержениях. меняют состав земной коры и форму Земли за счет поступающей из глубоких недр магмы и формирования возвышенностей и впадин на поверхности планеты.

Экзогенные процессы возникают в результате взаимодействия земной коры с атмосферой, гидросферой и биосферой. Под действием экзогенных процессов продукты разрушения горных пород перерабатываются и перемешиваются, накапливаются («оседают») в новых местах в виде осадков и осадочных горных пород. В формировании этих пород принимают участие те же физические, химические и биологические факторы, которые одновременно разрушают магматические горные породы. Например, гранит на поверхности Земли разрушается и превращается в конечном счете в песок и глину. В дальнейшем из песка может образоваться песчаник, из глины — глинистый сланец.

3 (17). Элювий (элювиальные отложения) — рыхлые геологические отложения и почвы, формируемые в результате выветривания поверхностных горных пород на месте первоначального залегания или в результате выветривания и последующей аккумуляции его продуктов под действием силы тяжести. Элювиальные отложения формируются на горизонтальных или слабонаклонных поверхностях.

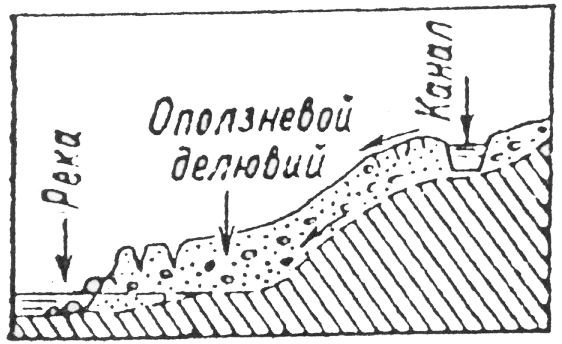

Делювий (делювиальные отложения) — скопление рыхлых продуктов выветривания горных пород у подножия и у нижних частей возвышенностей. Делювий распространён очень широко и образуется в результате переноса этих продуктов дождевыми потоками, талыми водами. Немаловажную роль в этом играет сила тяжести, перемещающая частицы грунта. Вследствие делювиальных процессов грунты в верхней части склона разрушаются, в нижней происходит аккумуляция материала. Структура делювия не слоиста и слабо отсортирована.

3 (18). Аллювий — несцементированные отложения постоянных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломков различной степени окатаности и размеров (валун, галька, гравий, песок, суглинок, глина). Гранулометрический, минеральный состав и структурно-текстурные особенности аллювия зависят от гидродинамического режима реки, характера пород, которые намываются, рельефа и площади водосбора. Дельты рек полностью состоят из аллювиальных отложений и являются аллювиальными конусами выноса. Наличие аллювиальных отложений в разрезе является признаком континентального тектонического режима территории. Образование аллювия происходит в результате непрерывного взаимодействия динамического водного потока с руслом: при врезке (донная и боковая эрозия) и аккумуляции осадков. Под действием потока воды русло непрерывно переформируется, испытывая деформации.