- •Введение

- •Раздел 1. Метрология глава 1. Сущность и назначение метрологии

- •1.1. История развития метрологии

- •1.2. Основные вопросы метрологии

- •1.3. Цели и задачи метрологии

- •Глава 2. Физические величины. Единицы измерений

- •2.1. Физические величины и шкалы

- •2.2. Единицы физических величин

- •2.3. Международная система единиц (система си)

- •2.4 Физические величины технологических процессов производства продуктов питания

- •Глава 3. Измерения физических величин

- •3.1. Виды измерений

- •3.2. Принципы, методы и методики измерений

- •3.3. Методика выполнения измерений

- •3.4. Результат измерений и показатели качества измерений

- •Глава 4. Погрешности измерений

- •4.1. Классификация погрешностей измерений

- •4.2. Систематические погрешности

- •4.3. Случайные погрешности

- •Коэффициенты Стьюдента

- •Глава 5. Средства измерительной техники и их нормируемые метрологические характеристики

- •5.1. Виды средств измерений

- •5.2. Метрологические характеристики средств измерений

- •5.3. Выбор методов и средств измерений

- •Глава 6. Метрологическое обеспечение единства измерений

- •6.1. Нормативно-правовые основы метрологического обеспечения

- •6.2. Научная основа обеспечения единства измерений

- •6.3. Метрологические службы и организации

- •6.4. Международные организации по метрологии

- •6.5. Техническая основа метрологического обеспечения

- •6.6. Метрологическое обеспечение производства

- •6.7. Государственный метрологический контроль и надзор

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 2. Стандартизация глава 7. Сущность и содержание технического регулирования и стандартизации

- •7.1. Показатели качества пищевых продуктов

- •7.2. История развития стандартизации

- •7.3. Цели и принципы технического регулирования и стандартизации

- •Объекты технического регулирования

- •Разработка и установление требований

- •7.4. Нормативные документы по стандартизации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8. Организационная структура стандартизации

- •8.1. Структура органов по стандартизации в Российской Федерации

- •8.2. Международные организации по стандартизации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9. Порядок разработки технических регламентов и стандартов

- •9.1. Методы стандартизации

- •9.2. Научно-технические принципы стандартизации

- •9.3. Порядок разработки технических регламентов

- •9.4. Порядок разработки национальных стандартов

- •9.5. Порядок разработки стандартов организаций

- •9.6. Порядок разработки технических условий

- •9.7. Порядок обновления стандартов

- •9.8. Информационное обеспечение стандартизации

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Сертификация глава 10. Сущность и содержание сертификации

- •10.1. История развития сертификации

- •10.2. Нормативно-правовая основа сертификации

- •10.3. Формы подтверждения соответствия

- •10.4. Системы сертификации

- •10.5. Схемы сертификации

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 11. Организационная структура органов сертификации

- •Глава 12. Порядок проведения работ по подтверждению соответствия в системе гост р

- •12.1. Сертификация продукции

- •12.2. Порядок подтверждения соответствия пищевых продуктов по декларации о соответствии

- •12.3. Порядок сертификации услуг общественного питания

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Общие положения

- •Глава 2. Технические регламенты

- •Статья 7. Содержание и применение технических регламентов

- •Глава 3. Стандартизация

- •Глава 4. Подтверждение соответствия

- •Глава 5. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

- •Глава 6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

- •Глава 7. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции

- •Глава 8 . Информация о технических регламентах и документах по стандартизации

4.2. Систематические погрешности

В зависимости от характера измерений систематические погрешности подразделяются на постоянные, прогрессивные и систематические.

Постоянные систематические погрешности результатов измерений длительное время сохраняют свое значение. Такие погрешности имеют место в тех случаях, когда для измерения некоторой величины используется прибор, в градуировке которого имеется погрешность (например, погрешности мер длины, массы и т. п.).

Прогрессивные систематические погрешности – погрешности, которые в процессе измерений непрерывно возрастают или убывают во времени. К ним можно отнести погрешности, возникающие вследствие износа конструктивных деталей средств измерений, постепенного падения напряжения источника тока и т. п.

Периодические погрешности – это погрешности, значения которых являются периодической функцией времени или перемещения указателя измерительного прибора. Такие погрешности встречаются в индикаторах часового типа (в приборах с круговой шкалой).

В зависимости от причины появления систематические погрешности подразделяются:

на субъективную погрешность измерения – составляющая погрешности измерения, обусловленная индивидуальными особенностями оператора;

инструментальную погрешность измерения – составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений;

погрешность метода измерений – составляющая погрешности измерения, обусловленная несовершенством принятого метода измерений;

погрешность установки;

погрешности влияющих величин (температуры, вибрации, относительной влажности воздуха и т. д.).

Систематические погрешности могут быть оценены до начала измерений и учтены путем:

введения поправочного коэффициента (исключение погрешностей вычислением);

оценки вероятности их границ и включением этого значения в общую погрешность результата измерений;

исключение погрешностей в процессе измерения способами замещения, компенсации погрешностей;

принятия мер для полного или частичного исключения источника возможных погрешностей до начала измерений.

4.3. Случайные погрешности

Случайные погрешности представляют собой погрешности, в появлении которых не наблюдается какой-либо закономерности. Случайные погрешности неизбежны и неустранимы и всегда присутствуют в результате измерений.

В основе теории случайных ошибок лежит предположение о том, что при большом числе измерений случайные погрешности одинаковой величины, но разного знака встречаются одинаково часто; большие погрешнос-ти встречаются реже, чем малые (вероятность появления погрешности уменьшается с ростом ее величины); при бесконечно большом числе измерений истинное значение измеряемой величины равно среднеарифметическому значению всех результатов измерений, а появление того или иного результата измерений как случайного события описывается нормальным законом распределения.

Чтобы понять, каким образом небольшие погрешности накладываются одна на другую в разных сочетаниях и как они влияют на результат параллельных определений, рассмотрим пример, когда суммарная случайная погрешность измерений формируется под действием четырех небольших, примерно равных по величине (1 = 2 = 3 = 4) элементарных погреш-ностей на разных этапах анализа. Условимся, что каждая из этих элементарных погрешностей проявляется в каждом параллельном определении с равной вероятностью либо отрицательно, либо положительно. В табл. 4.1 показаны все возможные сочетания этих погрешностей.

Таблица 4.1

Возможные сочетания четырех равных погрешностей на разных этапах анализа

Комбинации погрешностей |

Величина суммарной случайной погрешности |

Относительная частота появления этой погрешности |

+1 + 2 +3 + 4 |

+4 |

1 |

–1 + 2 +3 + 4 |

+2 |

4 |

+1 2 +3 + 4 |

+2 |

4 |

+1 + 2 3 + 4 |

+2 |

4 |

+1 + 2 +3 – 4 |

+2 |

4 |

–1 – 2 + 3 + 4 |

0 |

6 |

–1 + 2 – 3 + 4 |

0 |

6 |

–1 + 2 + 3 – 4 |

0 |

6 |

+1 – 2 – 3 + 4 |

0 |

6 |

+1 – 2 + 3 – 4 |

0 |

6 |

+1 + 2 – 3 – 4 |

0 |

6 |

+1 – 2 – 3 – 4 |

2 |

4 |

–1 + 2 – 3 – 4 |

2 |

4 |

–1 – 2 + 3 – 4 |

2 |

4 |

–1 – 2 – 3 + 4 |

2 |

4 |

–1 – 2 – 3 – 4 |

4 |

1 |

Как видно из табл. 4.1, только одна комбинация может привести к максимальной положительной суммарной погрешности +4 и одна – к максимальной отрицательной погрешности –4. Четыре комбинации приводят к суммарной погрешности +2 и четыре – к максимальной отрицательной погрешности –2, шесть комбинаций к нулевой суммарной погрешности. Соотношение 1 : 4 : 6 отражает вероятность появления случайных суммарных погрешностей, равных по абсолютной погрешности 4, 2 и 0.

Различают генеральную и выборочную совокупность измерений. Под генеральной совокупностью подразумевают все множество возможных значений хi или возможных значений погрешностей Δхi. Для выборочной совокупности число измерений n ограничено, и в каждом конкретном случае строго определяется. Обычно считается, что, если n 30, среднее значение данной совокупности измерений хi достаточно приближается к его истинному значению.

Теория

случайных ошибок позволяет оценить

точность и надежность измерений при

данном количестве замеров и определить

минимальное количество замеров,

гарантирующее требуемую точность и

надежность измерений. Из теории

вероятности известно, что наиболее

универсальным способом описания

случайных величин является описание

их дифференциальных функций распределения,

т. е. плотности распределения

вероятности Р.

Она всегда неотрицательная и подчиняется

условию нормирования:

.

Достоверное событие имеет вероятность

Р

= 1, невоз-можное

Р

= 0. Для случайного события

.

Достоверное событие имеет вероятность

Р

= 1, невоз-можное

Р

= 0. Для случайного события

![]() ,

а сумма вероятностей всех возможных

значений равна 1. Зависимость вероятности

Р

ожидания отдельных значений случайной

величины от Этоэтих значений называется

функцией

распределения или

рассеивания.

Функция распределения может иметь любую

форму.

,

а сумма вероятностей всех возможных

значений равна 1. Зависимость вероятности

Р

ожидания отдельных значений случайной

величины от Этоэтих значений называется

функцией

распределения или

рассеивания.

Функция распределения может иметь любую

форму.

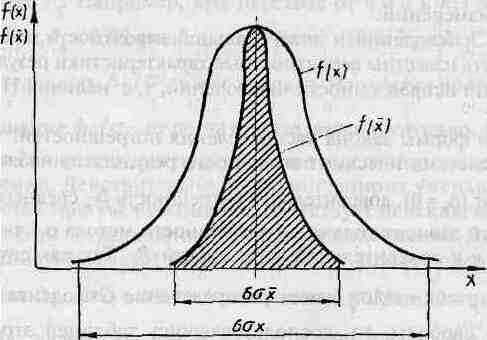

Наиболее часто в качестве модели распределения случайных погрешностей применяется нормальный закон распределения (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Нормальный закон распределения случайных погрешностей

Мерой рассеивания результатов измерений является дисперсия D (или среднеквадратическое отклонение), которая вычисляется по формуле

. (4.6)

. (4.6)

Значительно чаще в качестве меры рассеивания используется средне- квадратическое отклонение, которое определяют по формуле

. (4.7)

. (4.7)

Чем меньше , тем меньше рассеивание (т. е. большинство наблюдений мало отличаются друг от друга), тем больше сходимость результатов измерений. Таким образом, несмотря на то что истинное значение измеряемой величины всегда остается неизвестным, с помощью математической статистики можно определить пределы области вокруг экспериментально найденного значения измеряемой величины, внутри которой следует ожидать с заданной степенью вероятности нахождение истинного значения. Пределы, найденные таким образом, называются доверительными границами, а интервал, ограниченный ими, – доверительным. Доверительный интервал характеризует точность измерений. Достоверность измерений (доверительная вероятность) (Рд) – это вероятность того, что истинное значение измеряемой величины попадает в данный доверительный интервал. Эта величина определяется в долях или в процентах, для технологических расчетов она принимается равной 0,95, что означает: в заданный доверительный интервал из 100 измерений попадают 95. Значение (1 Рд) называется уровнем значимости. Это значит, что при нормальном законе распределения погрешность, превышающая доверительный интервал, будет встречаться один раз из n измерений, где n = Рд / (1 Рд)

Если число измерений меньше 30, половина доверительного интервала

, (4.8)

, (4.8)

где, t- коэффициент Стьюдента, который определяют по табл.4.2.

действительное значение измеряемой величины

![]() . (4.9)

. (4.9)

Тогда доверительный интервал

. (4.10)

. (4.10)

Доверительный интервал характеризует точность измерений, а доверительная вероятность – достоверность измерений. Ширина доверительного интервала зависит:

от величины рассеивания результатов измерений (от числа измерений);

доверительной вероятности утверждения (доверительной вероят-ности).

Нет ссылки на табл. 4.2!!!

Таблица 4.2