Закон преломления

Доказательство закона преломления света исходя из принципа Ферма несколько более сложное, чем представленные выше.

Принцип Ферма представляет собой предельный случай принципа Гюйгенса-Френеля в волновой оптике для случая исчезающей малой длины волны света.

Дифракция - процесс искривления световых лучей, при прохождении их у края непрозрачных тел или сквозь небольшие отверстия, нарушающий законы геометрической оптики. Именно дифракция не позволяет различать сколь угодно малые детали предметов (накладывает ограничения на увеличение изображений в оптических приборах).

Проявляется дифракция света в том, что свет проникает в область геометрической тени в нарушение закона прямолинейного распространения света. Например, пропуская свет через маленькое круглое отверстие, обнаруживаем на экране светлое пятно большего размера, чем следовало ожидать при прямолинейном распространении.

Согласно принципу

Гюйгенса-Френеля, волновое возмущение

в точке P (рис.1), создаваемое источником

P0, можно рассматривать как результат

интерференции вторичных элементарных

волн, излучаемых каждым элементом dS

некоторой волновой поверхности S с

радиусом r0. Амплитуда вторичных волн

пропорциональна амплитуде первичной

волны, приходящей в точку Q, площади

элемента dS и убывает с возрастанием

угла между нормалью к поверхности S и

направлением излучения вторичной волны

на точку P Амплитуда EQ первичной

волны в точке Q на поверхности S даётся

выражением ![]() ,

где A -

амплитуда волны на расстоянии единицы

длины от источника, k -

волновой вектор,

,

где A -

амплитуда волны на расстоянии единицы

длины от источника, k -

волновой вектор, ![]() -

циклическая частота. Вклад в волновое

возмущение в точке P, вносимый элементом

поверхности dS,

запишется в виде

-

циклическая частота. Вклад в волновое

возмущение в точке P, вносимый элементом

поверхности dS,

запишется в виде

|

(1) |

где ![]() -

расстояние от точки Q до P,

-

расстояние от точки Q до P, ![]() -

функция, описывающая зависимость

амплитуды вторичных волн от угла

-

функция, описывающая зависимость

амплитуды вторичных волн от угла ![]() .

Полное поле в точке наблюдения P

представляется интегралом

.

Полное поле в точке наблюдения P

представляется интегралом

|

(2) |

Если за элемент поверхности взять

площадь кольца, вырезаемого из волнового

фронта S двумя бесконечно близкими

концентрическими сферами с центрами в

точке наблюдения P, и выразить dS через

приращение ![]() ,

то получим

,

то получим

|

(3) |

Верхний предел интеграла Rmax=R+2r0.

Функция теперь рассматривается как

функция от

Точное

вычисление (3) невозможно без знания ![]() ,

однако Френель дал метод приближённого

его вычисления, используя разбиение

поверхности S на так называемые зоны

Френеля. Вид функции

в

принципе Гюйгенса-Френеля остается

неопределенным, но при

,

однако Френель дал метод приближённого

его вычисления, используя разбиение

поверхности S на так называемые зоны

Френеля. Вид функции

в

принципе Гюйгенса-Френеля остается

неопределенным, но при ![]()

![]() ;

множитель i означает,

что фазы вторичных волн отличаются

на

;

множитель i означает,

что фазы вторичных волн отличаются

на ![]() от

фазы первичной волны в точке Q.

Из математически точного определения

принципа Гюйгенса-Френеля, данного

Кирхгофом, следует и определение

функции

от

фазы первичной волны в точке Q.

Из математически точного определения

принципа Гюйгенса-Френеля, данного

Кирхгофом, следует и определение

функции ![]()

Зоны френеля

участки, на к-рые разбивают поверхность фронта световой волны для упрощения вычислений при определении амплитуды волны в заданной точке пр-ва. Метод З. Ф. используется при рассмотрении задач о дифракции волн в соответствии с Гюйгенса — Френеля принципом. Рассмотрим распространение монохроматической световой волны из точки Q(источник) в к.-л. точку наблюдения Р (рис.).

Согласно принципу Гюйгенса — Френеля,

действие источника Q заменяют действием

воображаемых источников, расположенных

на вспомогат. поверхности S, в кач-ве

к-рой выбирают поверхность фронта

сферич. волны, идущей из Q. Далее поверхность

S разбивают на кольцевые зоны так, чтобы

расстояния от краёв зоны до точки

наблюдения Р отличались на l/2: Ра=РО+l/2;

Рb=Ра+l/2; Рс=Рb+l/2 (О — точка пересечения

поверхности волны с линией PQ, l — длина

волны). Образованные т. о. равновеликие

участки поверхности S наз. З. Ф. Участок

Оа сферич. поверхности S наз. первой З.

Ф., аb — второй, bc — третьей З. Ф. и т. д.

Радиус m-й З. Ф. в случае дифракции на

круглых отверстиях и экранах определяется

след. приближённым выражением (при

ml<-r0):

![]()

где R — расстояние от источника до отверстия, r0 — расстояние от отверстия (или экрана) до точки наблюдения. В случае дифракции на прямолинейных структурах (прямолинейный край экрана, щель) размер m-й З. Ф. (расстояние внеш. края зоны от линии, соединяющей источник и точку наблюдения) приближённо равен O(mr0l).

Волн. процесс в точке Р можно рассматривать как результат интерференции волн, приходящих в точку наблюдения от каждой З. Ф. в отдельности, приняв во внимание, что амплитуда колебаний от каждой зоны медленно убывает с ростом номера зоны, а фазы колебаний, вызываемых в точке Р смежными зонами, противоположны. Поэтому волны, приходящие в точку наблюдения от двух смежных зон, ослабляют друг друга; амплитуда результирующего колебания в точке Р меньше, чем амплитуда, создаваемая действием одной центр. зоны.

Метод разбиения на З. Ф. наглядно объясняет прямолинейное распространение света с точки зрения волн. природы света. Он позволяет просто составить качественное, а в ряде случаев и достаточно точное количеств. представление о результатах дифракции волн при разл. сложных условиях их распространения. Экран, состоящий из системы концентрич. колец, соответствующих З. Ф. (см. ЗОННАЯ ПЛАСТИНКА), может дать, как и линза, усиление освещённости на оси или даже создать изображение. Метод З. Ф. применим не только в оптике, но и при изучении распространения радио- и звук. волн.

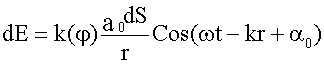

Математическая формулировка принципа Гюйгенса-Френеля

Пусть S - волновая поверхность, не закрытая

препятствием, P - точка наблю-дения. Тогда

элемент поверхности dS возбудит в точке

P колебание:

Результирующее

колебание:

Результирующее

колебание:

Здесь

k( φ) определяет зависимость амплитуды

dE от угла между нормалью к площадке dS и

направлением на точку P. Множитель a0

дает амплитуду светового колебания в

том месте, где находится dS. Величины ω

и k - круговая частота и волновое число

сферической волны (15.1.7.), распространяющейся

от элемента dS.

Здесь

k( φ) определяет зависимость амплитуды

dE от угла между нормалью к площадке dS и

направлением на точку P. Множитель a0

дает амплитуду светового колебания в

том месте, где находится dS. Величины ω

и k - круговая частота и волновое число

сферической волны (15.1.7.), распространяющейся

от элемента dS.

Дифракция на круглом экране.

Рассмотрим опять точку на оси. Здесь начало вектора, определяющего амплитуду, находится в центральной точке N, конец – в конце последней закрытой зоны. Если закрыто мало зон, в точке на оси освещенность почти такая же, как и в отсутствии экрана. С увеличением числа зон освещенность падает. Но в середине все-таки светлое пятнышко. Вокруг – кольца.

Это явление явилось одним из первых доказательств волновой природы света (Араго). (Оно находило применение в фотографии – вместо объектива – шарик).

Но все это так получается только если отверстие, или экран – круглые с точностью до размеров зоны.

Светлое пятно в середине геометрической тени получило название пятно Пуассона.

.

. .

.