- •Конспект лекций по дисциплине

- •Тема 2: Проектирование полупроводниковых ис на биполярных транзисторах Конструкции биполярных транзисторов

- •Многоэмиттерный транзистор

- •Многоколлекторный транзистор

- •Транзисторы типа p-n-p

- •Составные транзисторы

- •Торцевые транзисторы

- •Транзисторы с повышенным пробивным напряжением

- •Транзисторы для быстродействующих и сверхбыстродействующих цифровых ис

- •Интегральные диоды

- •Интегральные резисторы

- •Интегральные конденсаторы

- •Конструктивно-технологические варианты изоляции элементов микросхем друг от друга

- •Функционально-интегрированные элементы бис

- •Контакты к кремнию

- •Коммутационные проводники

- •Контактные площадки и внешние выводы микросхем

- •Вспомогательные элементы интегральных схем

- •Тема 3: Проектирование п/п имс на мдп транзисторах. Конструкции мдп -транзисторов.

- •Вспомогательные элементы мдп микросхем.

- •Конструкции кмдп бис.

- •Тема 4: Проектирование п/п биполярно- полевых имс.

- •Конструктивные варианты исполнения биполярного и полевого транзисторов в одном кристалле.

- •Функционально-интегрированные биполярно-полевые структуры.

- •Биполярно-полевые структуры с мдп транзисторами.

- •Мдп элементы полупроводниковых пзу.

- •Тема 5. Проектирование гибридных (гис) и больших гибридных имс и микросборок.

- •Подложки.

- •Конструкции пленочных резисторов.

- •Резисторы сложной формы.

- •Конструкции подгоняемых резисторов.

- •Тонкопленочные конденсаторы.

- •Материалы, используемые в конструкции конденсаторов

- •Конструкции подгоняемых конденсаторов

- •Конструкции пленочных индуктивностей

- •Распределенные lc- структуры

- •Навесные компоненты гис

- •Конструкции элементов коммутации

- •Тема 7: Общие вопросы конструирования п/п и гибридных имс. Конструктивные меры защиты интегральных схем от воздействия дестабилизирующих факторов.

- •Конструктивные меры улучшения теплового режима микросхем.

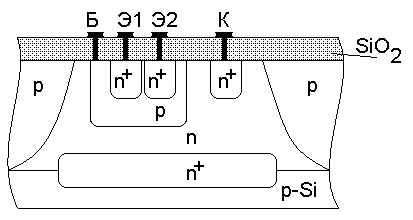

Многоэмиттерный транзистор

Этот тип транзистора широко используется в цифровых ИС. Число эмиттеров обычно колеблется от 2 до 8. Многоэмиттерный транзистор можно рассматривать как совокупность транзисторов с общими базами и коллекторами. При разработке конструкции многоэмиттерного транзистора приходится учитывать несколько обстоятельств. Для подавления действий паразитных n+-p-n+ транзисторов расстояние между краями соседних эмиттеров должно превышать диффузионную длину носителей заряда в базовом слое. Если структура легирована золотом, то диффузионная длина составляет 2-3 мкм, и указанные расстояния делают примерно равными 10-15 мкм. Для уменьшения паразитных токов через эмиттеры при инверсном включении необходимо искусственно увеличивать сопротивление пассивной области базы, удаляя базовый вывод от активной области транзистора. Кроме этого базовый контакт соединяется с активной областью узким перешейком с сопротивлением 200-300 Ом.

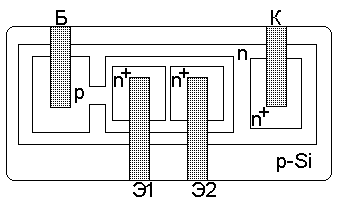

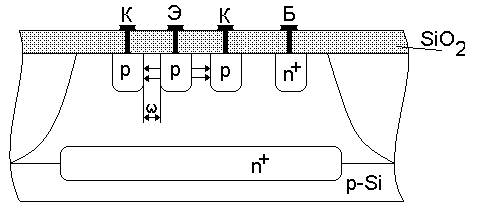

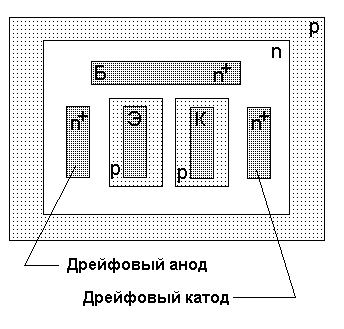

Многоколлекторный транзистор

Такой транзистор является основой логики И2Л. Многоколлекторный транзистор это практически многоэмиттерный транзистор в инверсном включении. В этом случае общим эмиттером является эпитаксиальный слой n, а коллектором – n+ малых размеров. Главной проблемой при конструировании такого транзистора является обеспечении достаточно высокого коэффициента усиления в расчете на один коллектор. Для этого скрытый n+ слой располагают как можно ближе к базовому слою, а n+-коллекторы располагаются как можно ближе друг к другу.

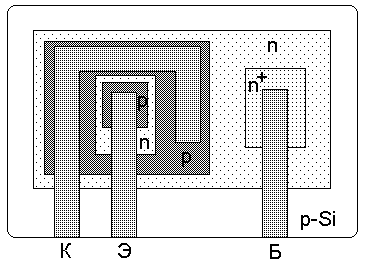

Транзисторы типа p-n-p

Интегральный транзистор типа p-n-p существенно уступает n-p-n транзистору по коэффициенту усиления и предельной частоте. Кроме этого, технологический процесс настроен на изготовление n-p-n транзистора и поэтому p-n-p транзистор приходится производить по этой технологии. В ИС применяются следующие конструкции p-n-p транзистора:

Горизонтальный транзистор. В настоящее время эти транзисторы наиболее часто используются в ИС. Это обусловлено совместимостью технологий n-p-n транзистора и горизонтального p-n-p транзистора. Эмиттерный и коллекторный слои получаются на этапе базовой диффузии, причем коллекторный слой охватывает эмиттерный со всех сторон. Базовая область формируется на основе эпитаксиального слоя с подлегированием контактной области во время эмиттерной диффузии. Перенос носителей заряда происходит в горизонтальном направлении.

Перенос носителей заряда наиболее эффективен в приповерхностной области, т.к. здесь расстояние минимально и кроме этого здесь наиболее высокая концентрация носителей заряда. Ширину базы удается выполнить с минимальными размерами 3-4 мкм, ограниченными величиной боковой диффузии под окисел. В результате получается ≈50, fТ ≈20-40 МГц. При обычной технологии без труда удается получить =6-12 мкм. При этом ≈1,5-20, fТ ≈2-5 МГц. Для подавления действия паразитных p-n-p транзисторов стремятся уменьшить площадь данной части эмиттера. Для этого его делают возможно более узким и используют скрытый n+ слой. На основе горизонтального транзистора легко сформировать многоколлекторный транзистор типа p-n-p. Для этого достаточно разрезать кольцо коллектора на несколько частей. Основным недостатком горизонтального p-n-p транзистора является сравнительно большая ширина базы и неоднородность распределения примесей в ней.

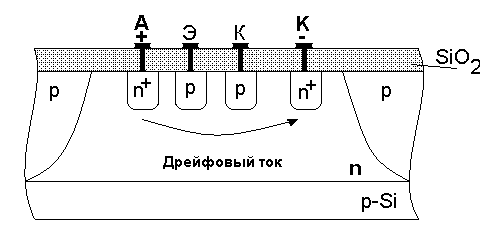

Дрейфовый транзистор.

Два электрода в противоположных концах базы создают в базовом слое электрическое поле, которое уменьшает время переноса инжектированных дырок и создает в эмиттере напряжение смещения, снижающее инжекцию из донной части транзистора. За счет этого коэффициент передачи тока повышается до 10, а предельная частота fТ – до 10-30 МГц.

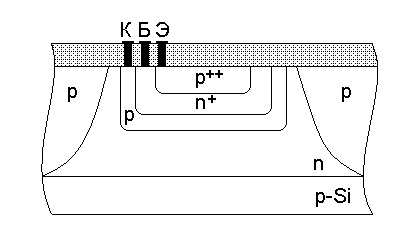

Вертикальный транзистор.

Для получения такой структуры приходится изменять технологию: проводится более глубокая диффузия для формирования p-слоя и вводится дополнительная операция диффузии для создания p++области, причем для получения p++ требуется акцепторная примесь, у которой предельная растворимость больше, чем у донорной примеси n+. Фактически перед проведением диффузии акцепторной примеси приходится стравливать наиболее легированную поверхностную часть n+ слоя, а это еще одна дополнительная технологическая операция.