- •Этап I. Анализ рабочего цикла установки

- •Этап 2. Синтез и анализ алгоритма управления рабочим циклом

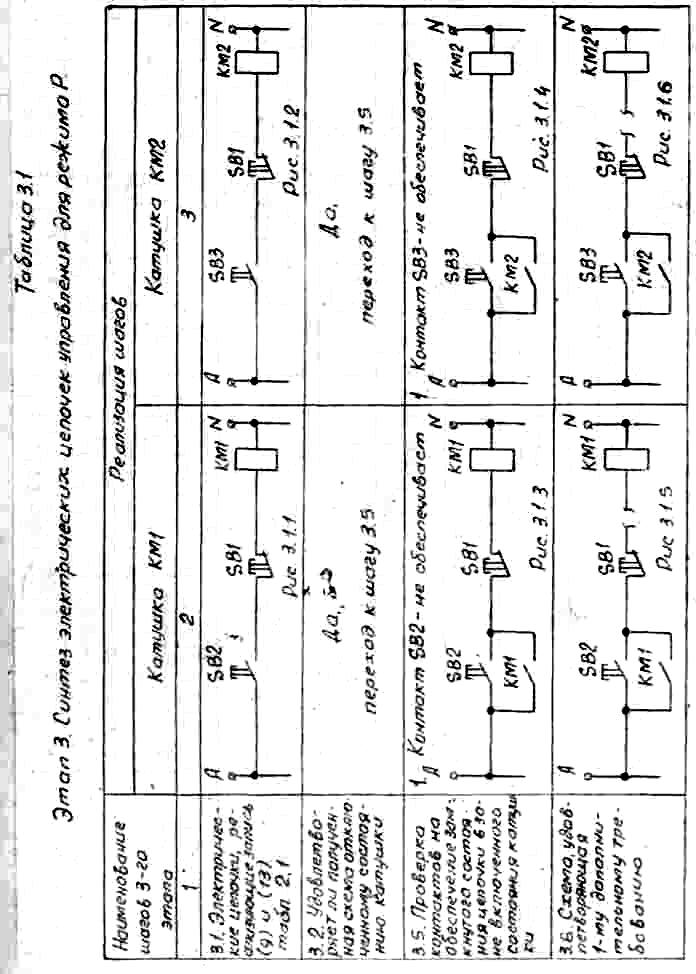

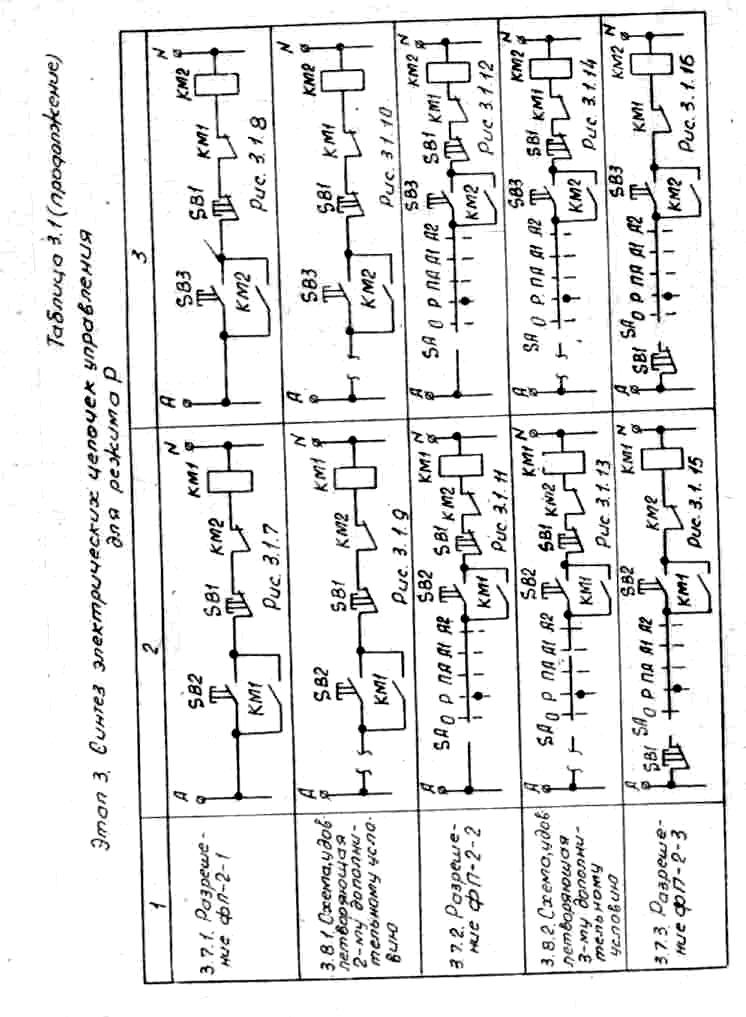

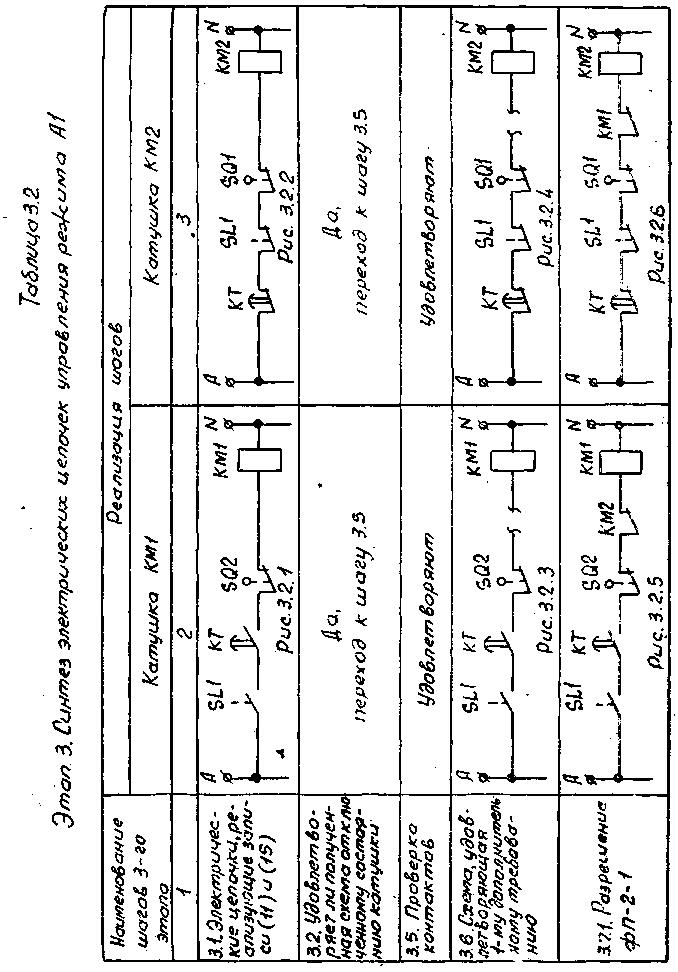

- •Этап 3. Синтез элементарных электрических цепей управления

- •Этап 4. Синтез общей схемы управления

- •Этап 5. Оформление схемы управления

- •Алгоритм составления релейно-контактных схем управления

- •Этап 1. Анализ рабочего цикла установки

- •Этап 2. Синтез алгоритма управления рабочим циклом установки.

- •1. Как должна работать цепь при следующем изменении состояния командного элемента, подающего сигнал на включение (отключение)?

- •2. Какие дополнительные требования предъявляются к данной элементарной цепи управления работой остальных элементов? Что это за элементы? Когда они срабатывают?

- •Катушка км1

- •Катушка км2

- •Этап 3. Синтез элементарных электрических цепей управления

- •Этап 4. Синтез общей схемы управления

- •Этап 5. Оформление схемы

- •5.5. Описание работы схемы.

- •Заключение

1. Как должна работать цепь при следующем изменении состояния командного элемента, подающего сигнал на включение (отключение)?

2. Какие дополнительные требования предъявляются к данной элементарной цепи управления работой остальных элементов? Что это за элементы? Когда они срабатывают?

Примечание 4. Общим для всех катушек исполнительных элементов является отключенное состояние катушки до подачи сигнала на ее включение, и после ее отключения. Это условие и будет одним из требований, предъявляемых к цепочке управления при ее синтезе в момент введения нового элемента, выполняющего другое требование.

Катушка км1

1. Во всех режимах катушка должна оставаться включенной (или отключенной) при следующем изменении состояния командного элемента, который подал сигнал на ее включение (отключение) до завершения перемещения.

2. Катушка КМ1 не должна включаться при подаче ошибочных сигналов включения, если включена катушка КМ2.

3. Необходимо иметь возможность отключить катушку в любое время независимо от режима работы и степени открытия (закрытия) ЗБ.

4. Исключить возможность управления в двух режимах одновременно.

Катушка км2

Условия работы этой катушки аналогичны условиям работы катушки КМ1.

Этап 3. Синтез элементарных электрических цепей управления

Шаг 3.1. Изобразить элементарную электрическую цепь, реализующую символическую запись необходимых условий работы для включения катушки первого исполнительного элемента в первом режиме управления.

ПРАВИЛО 10. При изображении элементарной электрической цепи буквенный символ без черты заменяется графическим изображением замыкающего контакта данного элемента, а с чертой— размыкающего. Все контакты соединяются последовательно между собой и с катушкой.

1. Режим Р. Реализуя символическую запись (9) получаем цепь для катушки КМ1 (рис. 3.1.1 в табл. 3.1), а по записи (13) — цепь для КМ2 (рис. 3.1.2 в табл. 3.1).

Для режима А1 имеем цепь управления для КМ1 (рис. 3.2.1 в цепь управления для КМ2 (рис. 3.2.2 в табл. 3.2) - по записи (15).

Шаг 3.2. Проанализировать, удовлетворяет ли полученная цепь условию отключенного состояния катушки, если:

а) на схему подано напряжение;

б) не подан сигнал на включение данной катушки;

в) подан сигнал на отключение, т. е. за зоной включенного

состояния до завершения рабочего цикла.

Примечание 5. Каждое включение рассматривается как самостоя-тельное, т.е. цепь должна удовлетворять отключенному состоянию катушки до зоны включения и после нее до завершения рабочего цикла установки за исключением зон включенных состояний катушки.

ПРАВИЛО 11. Катушка будет отключена тогда и только тогда когда хотя бы один контакт, включенный в цепь, будет разомкнут. Поэтому просматриваются все голбцы до и после зоны включенного состояния катушки, по линиям используемых в цепь контактов и если хотя бы в одном из них все контакты окажутся замкнутыми, то условие отключенного состояния (исходного) не выполняется для этого момента рабочего цикла.

Если условие удовлетворяется, то перейти к шагу 3.5, если нет — то к шагу 3.3.

Проверяем, удовлетворяют ли полученные цепи отключенному состоянию катушек в исходный момент, когда на схему подано напряжение, а команды на пуск не было;

а) цепи, полученные для режима Р, удовлетворяют исходному состоянию, поскольку катушки включены через замыкающие контакты кнопок SB2 и SB3, что и создает разрыв цепей (см. правило 11).

1 |

2 |

3 |

3.9. Проверка вновь введенных контактов на обеспечение замкнутого состояния цепочки в зоне включенного состояния катушки |

удовлетворяют |

удовлетворяют |

Таблица 3.1 (продолжение)

Этап 3. Синтез электрических цепочек управления для режима Р

Исходное состояние для режима А1 определяется отсутствием сигнала с реле времени КТ. Для катушки КМ1 (рис. 3.2.1 табл. 3.2) получена разомкнутая цепь, т. к. она включена через замыкающие контакты КТ. В цепи КМ2 (рис. 3.2.2. табл. 3.2) размыкающие контакты SQ1 и SLI будут разомкнуты, поскольку в исходном положении ЗБ закрыта и в бункере имеется зерно. Таким образом, и эта цепь удовлетворяет исходному состоянию схемы, где и возникают условия включения КМ2 (см. правило 11).

Шаг 3.3. Сформулировать физическое противоречие (ФП) для участка цепи, включенного последовательно с имеющимися контактами (между последним в цепи контактом и катушкой) по форме:

ФП1. Чтобы катушка (указать ее буквенное обозначение) была обесточена в исходном состоянии, необходимо, чтобы участок цепи между включенными контактами и катушкой был разомкнут, а чтобы катушка была включена в зоне включенного состояния при выполнении необходимых условий работы — он должен быть замкнут.

В нашем примере условие отключенного состояния выполняется для всех цепей, поэтому мы переходим к шагу 3.5.

Шаг 3.4. Выявить из ДИСК контакт (или контакты) схемы, разрешающий ФП1, и изобразить схему.

Если не удается разрешить противоречие с помощью одного контакта, выбираются несколько, последовательно выполняющих условие разрыва цепочки. Если же подобрать необходимое сочетание контактов не удается или количество их более 4-5, то необходимо в схему ввести промежуточное реле. В дальнейшем для катушки этого реле необходимо будет реализовать этап 3 (синтез элементарных электрических цепочек управления) алгоритма.

Шаг 3.5. Проверить контакты, обеспечивающие включение катушки (командный элемент и элемент, обеспечивающий дополнительные условия включения) и введенные на шаге 3.4. для обеспечения замкнутого состояния цепи управления во всех столбцах зоны включенного состояния катушки, кроме последнего. Сгруппировать контакты, не выполняющие это условие, включить параллельно им замыкающий контакт катушки, для которой составляется цепь управления.

Этот прием в схемотехнике получил название самоблокировки, поскольку контакт катушки после ее включения шунтирует все контакты, кроме контакта командного элемента, подающего сигнал на отключение. Состояние катушки в дальнейшем определяется только состоянием этого контакта.

1. Режим Р. В цепи управления катушкой КМ1 таким контактом является кнопка SB2, а в цепи КМ2 — SB3 (рис. 3.1.3, 3.1. в табл. 3.1).

2. Режим AI. Таких контактов не обнаружено.

Шаг 3.6. Изобразить схему, удовлетворяющую первому дополнительному требованию, предъявляемому к катушке работой других элементов схемы, и сформулировать ФП2, возникающее между данной схемой и схемой, полученной на шаге 3.5.

Режим Р. Для удовлетворения первого требования необходимо изобразить схему управления катушкой КМ1 с разорванным участком цепи (рис. 3.1.5 в табл. 3.1).

ФП2-1. Чтобы не произошло включение катушки КМ1 при включенной К.М2, необходимо, чтобы участок цепи управления катушкой КМ1 был разомкнут, а чтобы катушка оставалась включенной в зоне включенного состояния, необходимо, чтобы этот участок цепи был замкнут.

Для катушки КМ2 аналогично (рис. 3.1.6 табл.3.1).

Режим А1. Требование общее для всех режимов, соответственно и формулировки шага аналогичны (см. рис. 3.2.3 и рис. 3.2.4 табл. 3.2).

Шаг 3.7. Выявить контакт или набор контактов, разрешающих ФП2 и изобразить схему.

ПРАВИЛО 12. Как правило, таким контактом или одним из них является контакт элемента, предъявляющего дополнительное требование к работе данной катушки. Если с помощью имеющихся элементов не удается разрешить ФП2, то необходимо воспользоваться рекомендацией примечания 7.

В нашем случае такими контактами являются размыкающие контакты катушки КМ2 для цепи управления катушкой КМ1 и КМ1 для цепи КМ2, во всех режимах управления схемой. Схемы изображены на рис. 3.1.7, 3.1.8 табл. 3.1 и рис. 3.2.5, 3.2.6 табл. 3.2.

Шаг 3.8.Вернуться к шагу 3.6. и выполнить его для второго дополнительного условия и т. д. для всех дополнительных условий.

Шаг 3.8 -1. Вторым дополнительным условием 26 (шаг 2.6 табл. 2.1) является требование исключения возможности управления в двух режимах одновременно. Схемы, удовлетворяющие условию отключен-ного состояния катушек данного режима при управлении в другом, изображены на рис. 3.1.9, 3.1.10 табл. 3.1 и рис. 3.2.7, 3.2.8 табл. 3.2. При этом возникает ФП2-2.

ФП2-2 для режима Р. Чтобы исключить возможность управления в ручном режиме, когда схема управления в другом режиме, необходимо, чтобы участок цепи от фазы А к первому контакту был разомкнут, а чтобы схема управлялась в ручном режиме при его выборе, этот участок должен быть замкнут.

Шаг 3.8 -2. Элементом, разрешающим данное ФП, является контакт универсального переключателя (см. раздел 1.2)

Рассуждения аналогичны для обеих катушек и для всех режимов. Схемы изображены на рис. 3.1.11, 3.1.12 табл. 3.1 и рис. 3.2.9, 3.2.10 табл. 3.2.

Шаг 3.8 -3. Третьим дополнительным условием (2 в, табл. 2.1) является обеспечение возможности отключения катушек независимо от режима и от степени перемещения ЗБ.

Для режима Р вторая часть условия выполняется (перенесением SB1 перед SA), а для режима А нет. Схема, реализующая это требование, изображена на рис. 3.2.11, 3.2.12 табл. 3.2.

Шаг 3.8.4. Элементом, позволяющим оператору отключать катушки, является кнопка SB1 (см. режим Р) таким образом, размыкающий контакт SB1 разрешает возникающее противоречие ФП2-3 (рис. 3.2.13 и 3.2.14 табл. 3.2).

Шаг 3.9. Вернуться к шагу 3.5 и проверить вновь введенные контакты.

Введенные контакты переключателя SA и кнопки SB1 удовлетворяют требованию шага 3.5.

Шаг 3.10. Произвести операции по шагам 3.1...3.9 для остальных режимов работы данного элемента.