- •Глава 6: "Математические приложения"

- •Глава 1. Базовые экономические понятия

- •Государственный строй, его компоненты

- •Экономическая система

- •Формы общественного хозяйства

- •Традиционная экономическая система

- •Административно-командная система (централизованная, плановая, коммунистическая)

- •Модель кругооборота рыночной экономики свободной конкуренции

- •Современная (смешанная) рыночная экономика (современный капитализм)

- •Модель кругооборота смешанной экономики

- •Модели в рамках систем

- •Сравнительная таблица экономических систем

- •Глава 2. Рынок, структура рынка

- •Глава 3. Спрос, предложение, эластичность

- •Глава 3. Равновесие рынка. Условия равновесия

- •Глава 3. Теория поведения потребителя

- •Глава 3. Задачи по теме «Теория поведения потребителя»

- •Парадокс ценности

- •Глава 4. Товар, цена

- •1. По характеру обслуживаемого оборота различают следующие виды цен:

- •2. В зависимости от государственного воздействия, регулирования, степени конкуренции на рынке различают следующие виды цен: свободные (рыночные) и регулируемые.

- •3. По способу установления, фиксации различают: твердые, подвижные, скользящие цены. Эти виды цен устанавливаются в договоре, контракте.

- •5. В зависимости от вида рынка различают: цены товарных аукционе биржевые котировки, цены торгов.

- •6. С учетом фактора времени различают: постоянные, сезонные, ступенчатые цены.

- •7. Внутрифирменные цены.

- •8. По условиям поставки и продажи различают следующие виды цен:

- •Глава 4. Деньги

- •Глава 4. Рыночная инфраструктура

- •Глава 4. Кредит

- •Глава 4. Задачи к главе 4

- •Глава 5. Рынок товаров и услуг

- •Рынок товаров и услуг

- •Торговые предприятия и организации

- •Товарная биржа

- •Биржевые сделки

- •Предприятия розничной торговли

- •Торговые дома

- •Комиссионная и консигнационная торговля

- •Ярмарки, аукционы

- •Коммерческо-посреднические организации. Агентские фирмы

- •Дилерские фирмы

- •Дистрибьюторские фирмы

- •Брокерские организации

- •Бартерные конторы

- •Торгово-промышленные палаты

- •Организации по оказанию услуг. Прокатные организации

- •Лизинговые организации

- •Инжиниринговые фирмы

- •Консультационные фирмы

- •1. Поставщики и продавцы компьютеров;

- •2. Коммерческие банки;

- •3. Страховые компании.

- •Информационные организации. Маркетинговые и информационные центры

- •Выставка

- •Рекламные организации

- •Глава 5. Рынок земли

- •Рынок земли

- •Предложение земли

- •Спрос на землю

- •Рента и арендная плата

- •Виды земельной ренты:

- •Цена земли

- •Формы собственности на землю

- •Особенности воспроизводства и экономических отношений в сельском хозяйстве

- •Глава 5. Задачи по теме «Рынок земли»

- •Глава 5. Рынок труда

- •Рынок труда, его компоненты, субъекты, динамика

- •Понятие рабочей силы и занятых

- •Спрос на труд

- •Предложение труда

- •Рыночное равновесие

- •Двойственный характер труда

- •Вознаграждение за труд. Заработная плата

- •Экономическая рента на рынке труда

- •Элементы организации оплаты труда

- •Системы оплаты труда

- •Системы оплаты труда

- •Виды доплат и надбавок к тарифным ставкам

- •Производительность (эффективность) труда

- •Государственная политика на рынке труда

- •Инвестиции как источник спроса на труд

- •Сегментация рынка труда

- •Биржа труда

- •Модели рынков труда промышленно развитых стран мира

- •Глава 5. Задачи по теме «Рынок труда»

- •Глава 5. Рынок капитала и денег

- •Финансовый рынок

- •Формирование категории капитала в процессе развития экономической науки

- •Определение капитала

- •Количественное определение прибыли

- •Амортизация основного капитала

- •Оценка капитала

- •Инвестиции

- •Сущность инвестиций

- •Структура инвестиций

- •Источники финансирования инвестиционной деятельности

- •Рынок капитала

- •Денежный рынок

- •Рынок ссудных капиталов

- •Ссудный процент

- •Механизм формирования ссудного процента

- •Глава 5. Задачи по теме «Рынок капитала и денег

- •Глава 5. Рынок ценных бумаг

- •Понятие рынка ценных бумаг. Его сущность и функции, виды

- •Инструменты рынка ценных бумаг

- •Стоимость и цена акции

- •Облигация

- •Вексель

- •Сертификат

- •Рынок государственных ценных бумаг

- •Фондовая биржа. Рынок ценных бумаг

- •Организация торговли ценными бумагами, ее методы и механизм

- •Виды биржевых сделок

- •Купля-продажа ценных бумаг

- •Основные цели инвестора

- •Глава 5. Рынок информации

- •Знания и информация

- •Понятие «информация»

- •Информация как экономический ресурс

- •Рынок информации

- •Информационное предпринимательство

- •Информационный продукт и его особенности

- •Соотношение затрат и результатов производства информации

- •Спрос, предложение и ценообразование на рынке информации

- •Особенности ценообразования на информационные продукты

- •Новые информационные технологии

- •Инструментальные информационные технологии

- •Прикладные информационные технологии рыночной экономики

- •Асимметричная информация

- •Преодоление информационной асимметрии

- •Проблема "принципал-агент"

- •Глава 5. Рынок интеллектуальной собственности Объекты интеллектуальной собственности

- •Объекты промышленной собственности:

- •Объекты авторского права:

- •Коммерческая тайна:

- •Лицензия

- •Способы оплаты «ноу-хау»

- •Целесообразность продажи технологии может быть обусловлена одной из трех причин:

- •Глава 5. Экономический риск

- •Причины экономического риска

- •Понятие и виды экономического риска

- •Финансовый риск

- •Управление риском

- •Глава 6. Функция и графики

- •Величина. Числовые множества

- •Определение функции

- •Способы представления функции:

- •Декартова система координат

- •Линейная функция (прямая линия), её график

- •Способы построения линейной функции

- •Точки пересечения графика с осями координат

- •Угловой коэффициент. Наклон функции

- •Производная функции и эластичность

- •Производная и эластичность линейной функции

- •Производная и эластичность нелинейной функции

- •Знак производной

- •Правила нахождения производных

- •Частные производные

- •Глава 6. Основы финансовых вычислений

Парадокс ценности

В своей книге «Богатство народов» Адам Смит сформулировал так называемый парадокс ценности, согласно которому польза от воды огромна, но ценность — ничтожна, и в то же время бриллиант, который не имеет никакой практической ценности, имеет высокую цену. Ответ на этот парадокс может быть таким. Вода относительно изобильна, а бриллианты — редки. Ценность воды и бриллианта определяется их предельной полезностью. Из-за того, что воды в мире много, ее предельная полезность (определяемая последним стаканом воды) очень мала. У бриллиантов, которые относительно редки, предельная полезность намного выше.

Глава 4. Товар, цена

Конец формы

|

||||||||||||||||||

|

Товар не обладает ценностью в силу своего существования: он становится богатством только в руках того, кто его ценит. Предпочтения, кругозор и цели людей весьма разнообразны, и товар, который практически ничего не стоит для одного, может стать драгоценностью для другого.

Понятие товара и услуг

Центральной категорией теории рыночного хозяйства является товар, который является специфической формой экономического блага.

Товар - это специфическое экономическое благо, произведенное для обмена.

К.Менгер утверждал, что экономическое благо становится товаром независимо от его способности к передвижению, независимо от лиц, предлагающих его для продажи, от его материальности, независимо от характера его как продукта труда, поскольку обязательно предназначено для обмена.

Товар как таковой обладает двумя свойствами:

1. способностью удовлетворять какую-либо человеческую потребность;

2. пригодностью к обмену.

В качестве товара выступают услуги – это действия, приносящие человеку полезный результат и удовлетворение. Услуги являются объектом продажи. Услуги неосязаемы. Это значит, что их нельзя транспортировать, хранить, упаковывать. Очень многие услуги нельзя отделить от того, кто их оказывает (услуги врача, учителя).

Их специфика в следующем:

1. потребительная стоимость услуги не имеет вещественной формы;

2. потребительная стоимость услуги - это полезный эффект деятельности, живого труда;

3. услуга не имеет вещной формы, ее нельзя непосредственно накопить, она может быть потреблена лишь в момент производства.

Виды товаров

Товар обычный (нормальный) высокого качества (высшей категории) – товар, спрос на который растёт при увеличении дохода в меньшем объёме, чем растёт доход.

Товары низкого качества (низшей категории)– товар, спрос на который уменьшается при увеличении дохода.

Предметы роскоши – товар, спрос на который растёт в большей пропорции, чем растёт доход.

Товар Гиффена – товар, спрос на который растёт при повышении его цены.

Товар длительного пользования – потребительский товар, который используется на протяжении относительно длительного периода времени, например, автомобиль.

Товар первой необходимости – товар, потребление которого существенно не изменится при изменении дохода.

Товар повышенного спроса – товар с уникальными характеристиками или высокой потребительской полезностью, для приобретения которых покупатель готов нести дополнительные расходы.

Взаимодополняемость благ – свойство товаров или услуг удовлетворять потребности (личные или производственные) лишь в комплексе друг с другом. Взаимодополняемые блага называются комплементарными товарами.

Взаимозаменяемость благ – свойство товаров или услуг удовлетворять потребности (личные или производственные) за счет друг друга. Взаимозаменяемые блага называются товарами-субститутами.

Сложный товар – это товар, который требует от потребителей значительного обучения и у которого вследствие этого растянут этап внедрения. Например, бытовые компьютеры, потребителям необходимо осознать выгоды от их приобретения или обучиться по-новому выполнять знакомые задачи.

Простой товар, наоборот находит быстрый сбыт, потому что потребители без труда осваивают его и сразу же осознают выгоды от его приобретения. Такой товар обычно могут легко скопировать конкуренты. Одним из примеров такого товара могут служить сухарики, которые, появившись сравнительно недавно, выпускаются уже под несколькими торговыми марками.

Модные товары быстро устаревают, а затем вновь возвращаются в употребление.

Товары-причуды, например наклейки для машин в виде клякс или царапин и т.п. – характеризуются быстрым взлётом на этапе внедрения и таким же быстрым спадом. Таким товарам обычно присущи непривычные новые черты.

Товары слишком быстро переходят из одной категории в другую. Так, например, те товары, которые недавно попадали в категорию "причуд", сегодня нередко являются модными, но привычными вещами. Это верно, например, применительно к рынку услуг. Взять хотя бы наращивание ногтей. Каких-то 10 лет назад для большинства населения нашей страны само название такой услуги являлось дикостью, сегодня если ни дорогими гелевыми, то хотя бы доступными акриловыми ноготками могут похвастаться многие школьницы. То же и со сложными и простыми товарами. Взять хотя бы мобильные телефоны. В 2000 году они явно относились к сложным товарам, после покупки которого потребитель долго штудировал инструкцию, вздыхая тыкал кнопки, силясь понять что к чему. Сегодня, хотя сотовые телефоны стали в разы сложнее и нередко по своей сложности и функциональности превосходят персональные компьютеры, покупатели, совершив покупку, часто даже не заглядывают в инструкции. А уж обращаться с современными телефонами умеют даже пятилетние дети. Можно привести и обратный пример. В начале 90-х годов стиральная машина была очень простым товаром, каждая хозяйка практически без обучения понимала что нужно повернуть и где нажать, чтобы постирать бельё. Сегодня стиральная машина – это сложная вычислительная техника, понятная не каждой домохозяйке.

Существует классификация потребительских товаров, основанная на поведении потребителя, его привычках в потреблении. В ней выделяют три категории товаров:

1. Товары повседневного спроса – это товары, которые мы покупаем часто, не задумываясь, и с минимальными усилиями на их сравнение между собой. Легко вспомнить такого рода товары: спички, канцелярские принадлежности, хозяйственные мелочи.

2. Товары тщательного выбора – это те товары, при покупке которых мы сравниваем их качество, цену, внешнее оформление с аналогичными товарами. Это одежда, электробытовые товары, мебель. Потребитель прикладывает усилия по поиску таких товаров, пока не находит подходящий для него товар.

3. Престижные товары – это товары, которые либо действительно обладают уникальными характеристиками, либо ассоциируются с названием известной фирмы-производителя.

Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг

Взаимодополняемость благ – свойство товаров или услуг удовлетворять потребности (личные или производственные) лишь в комплексе друг с другом. Взаимодополняемые блага называются комплементарными товарами.

Взаимодополняемость бывает:

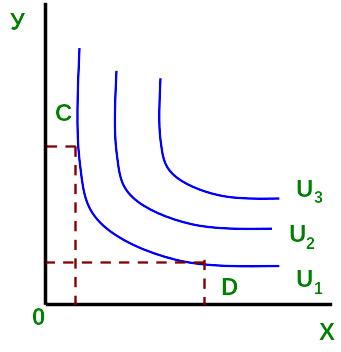

1. абсолютной (жесткой), когда одному благу соответствует определенное количество другого блага, например лыжи и крепления к ним (Рис.1.). График жесткой взаимодополняемости имеет одну точку пересечения кривых безразличия с любой бюджетной линией. Выбор потребителя здесь является вынужденным и единственно возможным, независимо от цен на блага Х и У. поэтому предельная норма замещения равна 0;

2. относительной, например чай и сахар, автомобиль и бензин (Рис.2.). Зоной замещения служит отрезок кривой от точки С до точки D.

Если два продукта взаимодополняемые, между ценой на один из них и спросом на другой существует обратная связь.

Рис.1. Рис. 2.

Взаимозаменяемость благ – свойство благ (товаров или услуг) удовлетворять потребности (личные или производственные) за счет друг друга. Взаимозаменяемые блага называются товарами-субститутами. Взаимозаменяемыми могут быть не только потребительские блага, но и ресурсы: уголь, нефть, газ.

Взаимозаменяемость бывает:

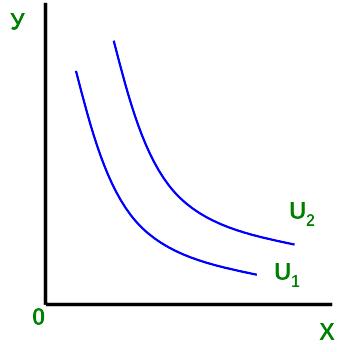

1. абсолютной (совершенной), когда одно благо может полностью заменить другое, например красные и розовые гвоздики (Рис.3.). Предельная норма замещения в этом случае постоянна;

2. относительная, например чай и кофе. (Рис.4.)

Если два продукта взаимозаменяемые, между ценой на один из них и спросом на другой существует прямая связь.

Рис.3. Рис.4.

Рис.5.

Ее величину можно подсчитать с помощью коэффициента перекрестной эластичности ЕDxy

См. Главу3. Спрос, предложение и эластичность.

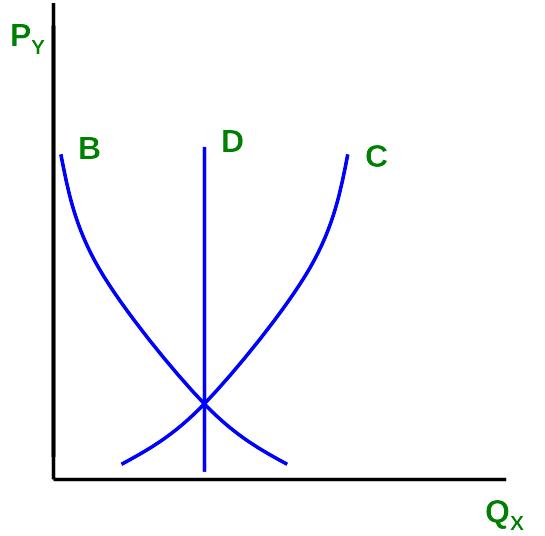

Положительная перекрестная эластичность товаров-субститутов (ЕDxy > 0) означает, что спрос на благо Х и цена на благо У изменяются в одном направлении. Чем больше эластичность спроса на благо Х по отношению к цене блага У, тем выше степень взаимозаменяемости двух благ. Этому соответствует кривая С. В таком случае товары являются взаимозаменяемыми (субститутами), например, автобус и метро, конфеты и торты, кофе и чай. Рис.5.

Поэтому совершенная субституция имеет коэффициент перекрестной эластичности ЕDxy = + ∞. Это означает, что бесконечно малое увеличение цен на благо У приводит к почти полному перемещению спроса на благо Х.

Кривая В (ЕDxy < 0) характеризует отрицательную перекрестную эластичность: с ростом цены товара У объем спроса на товар Х сокращается, и наоборот. В этом случае товары являются взаимодополняющими: например, автомобиль и бензин, фотоаппарат и пленки к нему. Рис.5.

Кривая D (EDxy= 0) выражает нулевую или близкую к нулевой перекрестную эластичность: изменение цены товара У никак или очень мало отражается на спросе на товар X. Такие товары называются независимыми, или нейтральными, например, рост цен на шляпы вряд ли отразится на спросе на ботинки. Рис.5.

Следовательно, понятие эластичности спроса весьма полезно при изучении реакции потребителей под воздействием тех или иных факторов. В зависимости от степени эластичности спроса предприниматели могут прогнозировать и определять поведение своих предприятий.

Потребительная стоимость

Способность товара удовлетворять ту или иную потребность человека составляет его потребительную стоимость. Ею обладает любой товар. Характер потребностей может быть при этом самый различный (физические, духовные). Разным может быть и способ их удовлетворения. Одни вещи могут удовлетворять потребность непосредственно как предметы потребления (хлеб, одежда и т.п.); другие - косвенно, опосредованно как средства производства (станок, сырье). Многие потребительные стоимости могут удовлетворять не одну, а ряд общественных потребностей (древесина, например, используется как химическое сырье, как топливо, для производства мебели).

В условиях рыночного хозяйства потребительная стоимость товара, во-первых, является общественной потребительной стоимостью, т. е. удовлетворяет потребность не самого производителя, а других людей. Во-вторых, потребительная стоимость товара должна поступать в потребление через обмен, посредством купли-продажи. Качественно все потребительные стоимости отличаются друг от друга, так как удовлетворяют разные потребности людей (хлеб, масло и станок). Вместе с тем потребительные стоимости выступают в известной количественной определенности - тонна железа, 15 кг сахара, 5 платьев.

Количественная определенность той или иной потребительной стоимости показывает ее связь с потребностью. Первые количества определенной потребительной стоимости будут иметь наибольшую полезность для ее обладателя, а последние - наименьшую. Например, для путника, оказавшегося в пустыне без воды, наибольшую полезность имеет первый стакан воды, меньшую - второй, наименьшую - третий.

Полезность последнего (дополнительного) количества используемой потребительной стоимости называется предельной полезностью, предельная полезность тем выше, чем меньше имеющееся количество блага по сравнению с потребностью. Если предельная полезность равна нулю, следовательно, данное благо существует в количестве, которое может полностью удовлетворить данную потребность. Оценку полезности производит субъект. Сумма полезностей всего количества данной потребительной стоимости - общей полезностью. Общая полезность потребительной стоимости равна предельной полезности, умноженной на количество данного товара. Следовательно, понятие предельной полезности товара отражает связь между количеством потребительной стоимости и интенсивностью потребности в ней. С ростом количества блага, которым располагает потребитель, растет общая полезность, но при этом темп увеличения общей полезности замедляется.

Потребительные стоимости составляют содержание богатства всякого общества. Потребительная стоимость имеет три формы проявления:

1. количество;

2. натуральная форма;

3. качество.

Последнее - это степень полезности данной потребительной стоимости, степень ее соответствия потребности, ее пригодности удовлетворять потребность в конкретных условиях потребления.

Следует отличать потребительную стоимость товара от потребительной стоимости продукта в натуральном хозяйстве.

Продукты труда в натуральном хозяйстве являются потребительной стоимостью для самих производителей, а товары обладают потребительной стоимостью для других, т.е. общественной потребительной стоимостью.

Потребительная стоимость товара переходит к непосредственному производителю только посредством обмена.

Меновая стоимость. Стоимость. Ценность товара

Товар обладает не только свойством удовлетворять человеческие потребности, но и свойством вступать в отношения с другими товарами, обмениваться на другие товары.

Пропорция, в которой один товар обменивается на другой, называется меновой стоимостью.

Меновая стоимость выражает равенство качественно несравнимых и количественно несоизмеримых потребительных стоимостей. Что же общего между товарами в этом равенстве, позволяющем их качественно сравнить и количественно соизмерить?

Основное содержание теории трудовой стоимости.

Единственным источником стоимости товара является труд. Поскольку цена есть денежная форма стоимости, то следовательно, основу цены составляет израсходованный на производство товара труд.

Поскольку товар имеет потребительную стоимость и стоимость, то и труд, его создающий, также носит двойственный характер.

Труд одновременно выступает в конкретной и абстрактной формах.

Конкретным трудом производится качественно определённая потребительская стоимость – хлеб, костюм, велосипед и т.д. конкретных видов труда насчитывают многие миллионы. Но вместе с тем они имеют нечто общее – затраты человеческой силы вообще: энергии, мускулов, нервов, ума. Это абстрактный труд, который позволяет соизмерять разные по своей потребительской полезности результаты конкретного труда.

Труд товаропроизводителя, рассматриваемый как расходование человеческой рабочей силы вообще, независимо от его конкретных результатов, называется абстрактным трудом.

Абстрактный труд создаёт стоимость товара. Стоимость проявляется в обмене товара в форме меновой стоимости. Меновая стоимость товаров, пропорции, в которых они обмениваются, их меновое отношение являются формой, в которой выражается стоимость товара.

Стоимость – экономическая категория, выражающая отношения между хозяйствующими объектами по поводу эквивалентности затраченного на производство товаров абстрактного труда.

Основное содержание теории предельной полезности.

Термин «маржинальный» - французского происхождения, трудно переводим на русский язык. Термин происходит от французского слова «маржа», означающего «поле рукописи, книги», «дополнительное свободное место», «обочина». Отсюда и понятие «маржинальная полезность» или «предельная полезность», означающая «полезность, которая ещё может быть получена».

Суть в том, что цена товара – результат не труда, а индивидуальных оценок потребителей и игры спроса. В связи с этим у теоретиков предельной полезности исчезает сам термин «товар», который заменяется термином «благо». Ценность имеют лишь те блага, количество которых недостаточно для удовлетворения потребности в них. Отсюда ещё одно название этой теории – «количественная».

Общим между ними является человеческий труд как затрата физической и умственной энергии работника. В нем выражается общественная природа любого конкретного труда, заключенного в товаре.

В течение XVIII и XIX вв. сформировались основные концепции по вопросу о стоимости товара.

А.Смит сводил стоимость к труду, затраченному на производство товара, к покупаемому труду (заработной плате), сумме заработной платы, прибыли и земельной ренты. Д.Рикардо и Д.Р.Мак-Куллох определяли ее издержками производства, Ж.Б.Сэй - полезностью вещи, Д.Лодердель - предложением и спросом. К.Маркс и Ф.Энгельс, рассматривая их полемику, сделали вывод, что стоимость есть вещная форма затрат общественного абстрактного труда и выражает отношение издержек производства к полезности.

Длительный спор в экономической науке ведется и по величине стоимости товара, и, соответственно, его цене. А.Смит принимал за меру стоимости иногда рабочее время, необходимое для производства товара, а иногда стоимость труда, Д.Рикардо - рабочее время на производство товара в относительно худших условиях производства. С.Сисмонди величину стоимости сводил к отношению между потребностью всего общества и количеством труда, которого достаточно, чтобы удовлетворить эту потребность. В работах П.Самуэльсона, Б.Кларка и других рассматривается формирование цены с учетом влияния предельных издержек как дополнительных издержек, связанных с производством дополнительной единицы товара (или дополнительного количества товаров). Фактически они рассматривают изменение цены в условиях воспроизводства.

Анализ всех этих взглядов позволяет выделить связь категорий "стоимость" и "ценность". Стоимость товара представляет собой частный случай проявления экономической ценности в определенных, исторически конкретных условиях.

Человечество не может существовать без экономической деятельности, а экономическая деятельность - без экономической ценности как единства цели и средства. В условиях товарного производства экономические ценности принимают форму стоимости. Экономическая ценность лежит в основе стоимости, являясь исходной категорией по отношению к стоимости.

Сущность ценности, ее субстанция - это определенная экономическая деятельность, которая включает цель (результат) и средство (затраты). Экономическая ценность есть, в свою очередь, единство результата (полезности) и затрат.

Экономическая ценность - это единство экономической полезности блага и экономических затрат на его производство.

Ценностью обладают лишь ограниченные блага. Поэтому редкость (ограниченность) блага является элементом ценности. Из того, что экономическая полезность благ зависит от степени их ограниченности, насыщения потребностей, следует, что рост производства благ не прямо пропорционален росту их экономической полезности, так как эти блага по мере увеличения их наличного количества обесцениваются, становятся менее ограниченными, относительно менее полезными.

Механизм взаимоограничения двух названных процессов основан на функциональной связи между полезностью и затратами: один и тот же прирост производства благ (и затрат ресурсов вместе с ним) одновременно вызывает и замедление роста экономической полезности благ, и ускорение роста экономических затрат.

Экономические затраты и экономическая полезность в единстве, образуя ценность, осуществляют принцип саморегулирования, присущий целесообразной деятельности вообще и экономической - в частности.

Экономический субъект (отдельный производитель) не будет осуществлять затраты, если они не оправданы результатами, т.е. полезностью создаваемых благ.

Отсюда следует, что предельные затраты, или затраты на последнее производимое благо, не должны превышать предельную полезность, или полезность этого последнего производимого блага.

Экономический товар включает в себя одновременно и благо (поскольку он нужен потребителю), и затраты (поскольку для его производства необходимы ресурсы). Эти качества товаров проявляются как их полезность (поскольку удовлетворяют наши потребности), редкость (поскольку для их производства нужны ограниченные ресурсы) и ресурсоемкость. При приобретении экономического товара люди платят за него определенную сумму денег, которая называется ценой товара.

Цена товара, её функции

Система цен в рыночной экономике играет роль основной организующей силы. Цена - это ориентир для продавца (производителя) и покупателя (потребителя). Растет цена - это сигнал к расширению производства, падает - сигнал к сокращению. В цене находят отражение все три подхода к установлению стоимости товара: предельная полезность, издержки производства, спрос и предложение.

Между категориями "рынок" и "цена" существуют самые тесные взаимосвязи. Необходимо знать, как формируются цены на конкурентных и неконкурентных рынках, анализом которых занимается микроэкономика. Рыночное ценообразование - это синтез рынка и цены, который происходит без централизованного руководства со стороны государства.

Цена товара - это количество денежных единиц определенной валютной системы, которое должен заплатить покупатель продавцу товара.

Величина цены товара определяется:

1. стоимостью самого товара;

2. стоимостью денежного материала (золота);

3. соотношением спроса и предложения.

Превышение спроса над предложением вызывает повышение величины цены над стоимостью, а превышение предложения над спросом ведет к отклонению цены ниже стоимости. При равенстве спроса и предложения устанавливается цена равновесия. Цена выступает одним из важных показателей, характеризующих состояние и динамику уровня жизни населения. Следовательно, в цене отражаются многообразные экономические и социальные процессы функционирования общества.

Различают действующую и реальную цены товара.

Действующая цена товара представляет собой его номинальную цену.

Реальная (сопоставимая) цена товара представляет собой цену, рассчитанную относительно совокупного показателя цен, такого как индекс на потребительские товары (ИПЦ).

ИПЦ фиксирует, как стоимость большого набора товаров на рынке меняется во времени относительно обширной совокупности потребителей. В микроэкономике чаще всего используются сопоставимые, а не действующие цены на товары. Относительные цены сопоставимы, когда имеется общая база сравнения. Изменение цен в денежных единицах предполагает реальную покупательную способность денежных знаков. Сопоставимые цены рассчитываются по агрегированному индексу цен, такому как ИПЦ.

Цена - многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная категория. Изменение цены часто влечет за собой серьезнейшие социальные, экономические, а также политические последствия. Поэтому во всесторонней и объективной информации о ценах, в глубоком анализе закономерностей и тенденций их изменения заинтересовано все общество, а не только властные структуры и маркетинговые службы.

Цена всегда была основным фактором, определяющим выбор покупателя. Это положение до сих пор справедливо среди неимущих групп населения применительно к продуктам типа товаров широкого потребления. Однако в последние десятилетия на покупательском выборе относительно сильнее стали сказываться целевые факторы, такие, как стимулирование сбыта, организация распределения товара и услуг для клиентов.

Равновесная цена по А. Маршаллу – это та максимальная цена, которую потребитель признает исходя из субъективной оценки полезности товара, и одновременно та минимальная цена, по которой производитель согласен продать товар, исходя из издержек на его производство.

Все процессы планирования, регулирования и стимулирования экономической деятельности на всех стадиях воспроизводства осуществляется с помощью цен. Посредством цен достигается взаимосвязь всех элементов социально-экономической системы современного общества.

Цена выполняет ряд функций:

1. учетно-измерительная – с помощью цены учитываются затраты производителей, устанавливается (измеряется) количество денег, необходимое для совершения товарных сделок, определяются масштабы денежной массы для осуществления платежей;

2. информационная – дает покупателям и продавцам информацию об изменениях в спросе и предложении, о потребностях в тех или иных товарах, дефиците при избытке ресурсов и т.п. Тем самым покупатели и продавцы ориентируют свои действия;

3. стимулирующая – стимулирует наиболее экономичные способы производства и наиболее рациональное поведение спроса;

4. распределительная – производители через цену ориентируются в распределении полученного дохода;

5. социальная – цены влияют на уровень жизни, структуру и объем потребляемых товаров и услуг. Манипулируя ценами, правительству регулирует уровень потребления различных слоев общества;

6. внешнеэкономические функции – цена выступает в роли инструмента торговых сделок, внешних платежей, взаимных расчетов между странами.

Все функции тесно взаимосвязаны, и административное ограничение одной из них отрицательно сказывается и на других.

В зависимости от ряда экономических признаков в переходных период все цены классифицируются по видам и разновидностям.

Первым и важнейшим признаком классификации цен является их дифференциация в соответствии с обслуживаемой сферой товарного обращения.

Существует количественная и качественная трактовка категории цены.

Согласно количественному подходу цена определяется как соотношение определенной денежной массы к затратам труда на изготовление товара. С точки зрения качественного подхода – цена рассматривается, как соизмеритель затрат, то есть путем издержек производства, но, с учетом оценки полезности товара.

В основе качественного определения цены лежат два основных закона: закон стоимости и закон убывающей предельной полезности товара.

Закон стоимости.

Возникновение закона стоимости относится к тому времени, когда продукты человеческого труда начали принимать форму товаров. Так, Ф. Энгельс отмечал, что начало обмена товаров уходит вглубь веков. В Египте это было по меньшей мере за три, а, возможно, и за пять тысяч лет до нашего летоисчисления, в Вавилонии – за четыре-шесть тысяч лет.

Появившись вместе с возникновением товарного производства и существуя на протяжении тысячелетий, закон стоимости получает наиболее широкую сферу действия лишь в условиях капитализма, когда товарное производство принимает всеобщий характер. Возникая на базе товарного производства, он действует в любом обществе, где имеют место товарные отношения.

Суть закона стоимости заключается в том, что производство и обмен товаров должны осуществляться в соответствии с их общественной стоимостью, на основе общественно необходимых затрат труда. Закон стоимости вынуждает товаропроизводителей следить за тем, чтобы индивидуальные затраты труда на производство товаров не превышали общественно необходимые.

Закону стоимости свойственны следующие черты:

1. в основе стоимости лежит общественно необходимый труд;

2. величина стоимости товара прямо пропорциональна количеству воплощенного в нем общественно необходимого труда и обратно пропорциональна его производительной силе;

3. обмен товаров совершается в соответствии с количеством воплощенного в них общественно необходимого труда;

4. с возникновением денег и цены закон стоимости выступает в качестве регулятора цен, определяя их уровень;

5. через механизм рыночных цен закон стоимости распространяет свою регулирующую роль на процесс производства, способствуя его сокращению или расширению.

В товарном производстве закон стоимости выполняет три функции.

Во-первых, закон стоимости является стихийным регулятором пропорций производства (пропорциональности). Регулирующая функция закона стоимости заключается в стихийном колебании рыночных цен, в их отклонении от общественной стоимости в результате конкурентной борьбы. Цена совпадает со стоимостью товара только при равенстве спроса и предложения, т.е. когда производство данного товара соответствует платежеспособному спросу на него. Если же такого равенства нет, цена товара будет отклоняться от его стоимости. Отклонение цен от стоимости соответственно влияет на изменение соотношения спроса и предложения и тем самым на перераспределение факторов производства между различными отраслями. Превышение рыночной цены над стоимостью стимулирует рост предложения, увеличение производства товаров. Установление рыночной цены на уровне ниже стоимости вызывает сокращение производства товаров.

Колебания цен вокруг стоимости обусловливаются не только стихийными колебаниями в сфере обращения, на рынке, но и изменениями в сфере производства (прежде всего, в производительности труда).

Во-вторых, закон стоимости выступает как стимул в развитии производительных сил, росте и совершенствовании производства, повышении производительности труда и снижении стоимости товаров. Его действие побуждает товаропроизводителей к снижению индивидуальных затрат труда по сравнению с общественно необходимыми.

В-третьих, закон стоимости выступает фактором имущественной, экономической и социальной дифференциации товаропроизводителей. В силу действия закона стоимости все производители вынуждены реализовывать товары по одинаковой рыночной цене, соответствующей общественно необходимому рабочему времени на изготовление изделий определенного вида. Однако при колебаниях цен вокруг стоимости все товаропроизводители оказываются разделены на группы. У одних производителей индивидуальная стоимость товаров данного вида по своему уровню ниже общественной, т.е. реализация товаров по рыночной цене позволяет обогащаться; у других – индивидуальная стоимость совпадает с общественной, чем подтверждаются общественно нормальные условия производства; у третьих – уровень индивидуальной стоимости товаров выше общественной и при реализации товаров на рынке эти производители терпят убытки и разоряются.

Закон убывающей предельной полезности товара. Согласно данному подходу цена на рынках складывается исходя из субъективной оценки продавцов и покупателя своего товара. При этом для продавца предельная цена соответствует минимальной оценки полезности. Для потребителя наоборот. В качестве примера рассмотрим изменение соотношения цен на отечественный автомобиль «Жигули» типа 2106 и бытовой видеомагнитофон, зарубежного производства. В 80-е годы рыночная цена видеомагнитофона была на уровне цены автомобиля, соотношение близкое как 1:1. Сейчас оно изменилось. Цена «шестерки» равна 25-30 видеомагнитофонам того же зарубежного выпуска. Почему так произошло? Многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия сократили объем товарной продукции. Появились безработные трудоспособные люди, интерес которых к культурно-развлекательным мероприятиям естественно снизился. В тоже время, возникла необходимость автономного жизнеобеспечения семьи: занятость индивидуальным садоводством, огородничеством, челночные маршруты – город-село, село-город, зарубежные поездки за изделиями широкого потребления населения и т.п. Полезность товара в виде транспортного средства возросла. Цена на автомобили повышена во много раз.

Виды цен

Поскольку цена обслуживает оборот по реализации и/или приобретению товаров, то соответственно в цене в одинаковой мере должны быть учтены интересы и производителя, и потребителя продукции, что, в свою очередь, зависит от того, где, когда и при каких условиях совершается сделка (покупка-реализация).

Для стоимостной оценки результатов сделки и затрат используются различные виды цен. И отечественный, и мировой опыт показывает, что используется множество видов цен, связанных с особенностями приобретаемых (сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия и т.д.) и продаваемых товаров;

Несмотря на множество цен, действующих на рынке, они между собой взаимосвязаны. Стоит только внести изменения в уровень одной цены, как эти изменения обнаруживаются в уровнях других цен.

Это объясняется тем, что, во-первых, существует единый процесс формирования затрат на производство; во-вторых, все субъекты рынка взаимосвязаны, между собой; в-третьих, имеет место тесная взаимозависимость всех элементов рыночного хозяйственного механизма.

В зависимости от того, какой признак взят для классификации, все виды цен можно разделить на различные группы.