- •1.Методика расчета схемы регенеративного подогрева питательной воды. Примеры тепловых балансов подогревателей поверхностного и смешивающего типов.

- •1. Цикл гту и его изображение в h,s диаграмме. Кпд гту. Область применения гту. Основные преимущества гту по сравнению с пту.

- •2. Классификация и состав органического топлива. Условное топливо и его теплота сгорания рабочей массы. Тепловой эквивалент.

- •Экзаменационный билет № 3

- •1.Классификация гидротурбин. Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин. Диапазон изменения кпд гидротурбин.

- •13.Активные гидротурбины.

- •1 3.Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин.

- •Экзаменационный билет № 4

- •1. Системы удаления золы и шлака на электростанциях.

- •2. Цикл гту и его изображения в h,s диаграмме. Кпд гту. Область применения гту. Основные преимущества гту по сравнению с пту.

- •(Цикл Брайтона)

- •Цикл гту с регенерацией теплоты

- •Билет №5 Водохранилища.

- •Прямой и обратный баланс парогенератора.

- •Билет №6

- •Основные методы восполнения потерь пара и конденсата на тэс.

- •Очистка дымовых газов. Аппараты для очистки. Принципы работы и эффективность. Роль дымовых труб.

- •Парогазовые установки. Тепловые схемы и элементы пгу. Основы повышения кпд пгу. Перспективы развития пгу.

- •1. Классификация тепловых электростанций на органическом топливе. Назначение кэс и тэц. Технологическая схема паротурбинной электростанции.

- •2. Парогазовые установки. Тепловые схемы и элементы пгу. Основы повышения кпд пгу. Перспективы развития пгу.

- •1. Очистка дымовых газов. Аппараты для очистки. Принципы работы и эффективность. Роль дымовых труб.

- •Дымова́я труба́ или дымохо́д — труба для отвода дымовых газов в атмосферу. Обычно вертикальная труба, но может содержать отдельные горизонтальные или наклонные участки.

- •2. Парогазовые установки. Тепловые схемы и элементы пгу. Основы повышения кпд пгу. Перспективы развития пгу.

- •15 Билет

- •1 Вопрос )

- •Принципиальная технологическая схема паросиловой установки.

- •2 Вопрос

- •- Газовые турбины;

- •- Воздушный компрессор;

- •- Электрогенератор.

- •2 Вопрос кпд тэц по производству электроэнергии и отпуску тепла в том числе и через условное топливо. Полные и удельные расходы топлива на тэц по выработке электроэнергии и отпуску тепла.

- •- Газовые турбины;

- •- Воздушный компрессор;

- •- Электрогенератор.

- •2 Вопрос кпд тэц по производству электроэнергии и отпуску тепла в том числе и через условное топливо. Полные и удельные расходы топлива на тэц по выработке электроэнергии и отпуску тепла.

- •Билет № 17.

- •Режим работы гэс и гаэс в энергосистеме.

- •2. Определение кпд, удельного расхода тепла и удельного расхода топлива (в том числе и условного топлива) на кэс. Кпд брутто и нетто. Диапазон изменения.

- •Билет № 18.

- •1. Парогазовые установки. Тепловые схемы и элементы пгу. Основы повышения кпд пгу. Перспективы развития пгу. Парогазовые установки (пгу).

- •2. Классификация гидротурбин. Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин. Диапазон изменения кпд гидротурбин.

- •Билет 19

- •Вопрос1. Определение полного расхода пара для турбин без отборов и с отборами пара (например, для регенеративного подогрева питательной воды). Определение удельного расхода пара.

- •Вопрос2. Принципы работы гидростанций (гэс и гаэс). Определение электрической мощности и энергии, вырабатываемой на гидростанции. Понятие расхода, стока, напора. Схемы концентрации напора.

- •Парогенераторы тепловых электростанций

- •Прямой и обратный баланс парогенератора.

- •Система кпд паротурбинных установок.

- •Технико-экономические показатели паротурбинных электростанций.

- •Билет №21

- •2)Очистка дымовых газов. Аппараты для очистки. Принципы работы и эффективность. Роль дымовых труб.

- •Удаление золы и шлака с территории станции.

- •Билет № 22

- •Принцип работы гидростанций (гэс и гаэс). Определение электрической мощности и энергии, вырабатываемой на гидростанции. Понятия расходаЮ стока, напора. Схемы концентрации напора.

- •Деаэрация питательной воды. Типы деаэраторов. Тепловой баланс деаэратора.

- •Вопрос 2.

- •По назначению:

- •По параметрам пара:

- •2. Кпд тэц по производству электроэнергии и отпуску тепла, в том числе и через условное топливо. Полные и удельные расходы топлива на тэц по выработке электроэнергии и отпуску тепла.

- •1. Гидротехнические сооружения гэс. Плотины гэс, их назначение и классификация.

- •2.Цикл Ренкина и его изображение в p, V и t, s диаграммах. Термический кпд цикла и способы его повышения.

- •Вопрос 1. Конденсационные турбины

- •2 Вопрос. Классификация гидротрубин.

- •Газотурбинные установки (гту).

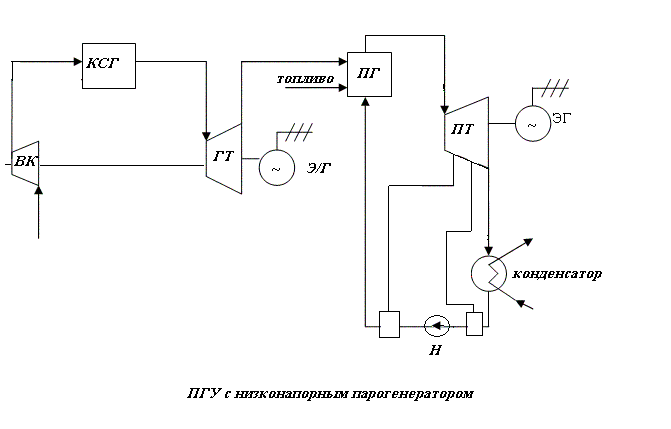

Парогазовые установки. Тепловые схемы и элементы пгу. Основы повышения кпд пгу. Перспективы развития пгу.

Парогазовыми называются энергетические установки, в которых теплота уходящих газов ГТУ прямо или косвенно используется для выработки электроэнергии в паротурбинном цикле. Отличается от паросиловых и газотурбинных установок повышенным КПД.

Принципиальная схема парогазовой установки (из лекции Фоминой).

КС

КС

ГТ

ЭГ пар

ГТ

ЭГ пар

к

омпрессор

Котёл утилизатор

К

омпрессор

Котёл утилизатор

К

в оздух ЭГ

питательная вода

КС – камера сгорания

ГТ – газовая турбина

К – конденсационная паровая турбина

ЭГ – электрогенератор

Парогазовая установка состоит из двух отдельныхустановок: паросиловой и газотурбинной.

В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. Топливом может служить как природный газ, так и продукты нефтянойпромышленности (мазут, солярка). На одном валу с турбиной находится первый генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает электрический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают ей лишь часть своей энергии и на выходе из газотурбины все ещё имеют высокую температуру. С выхода из газотурбины продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине (температура дымовых газов около 500 градусов по Цельсию позволяет получать перегретый пар при давлении около 100атмосфер). Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор.

Перспективы развития ПГУ (из учебника Аметистова).

1. Парогазовая установка — самый экономичный двигатель, используемый для получения электроэнергии. Одноконтурная ПГУ с ГТУ, имеющей начальную температуру примерно 1000 °С, может иметь абсолютный КПД около 42 %, что составит 63 % от теоретического КПД ПГУ. Коэффициент полезного действия трехконтурной ПГУ с промежуточным перегревом пара, в которой температура газов перед газовой турбиной находится на уровне 1450 °С, уже сегодня достигает 60 %, что составляет 82 % от теоретически возможного уровня. Нет сомнений в том, что КПД можно увеличить еще больше.

2. Парогазовая установка — самый экологически чистый двигатель. В первую очередь это объясняется высоким КПД — ведь вся та теплота, содержащаяся в топливе, которую не удалось преобразовать в электроэнергию, выбрасывается в окружающую среду и происходит ее тепловое загрязнение. Поэтому уменьшение тепловых выбросов от ПГУ по сравнению с паросиловой будет ровно в той степени, на сколько меньше расход топлива на производство электроэнергии.

3. Парогазовая установка — очень маневренный двигатель, с которым в маневренности может сравниться только автономная ГТУ.

4. При одинаковой мощности паросиловой и парогазовой ТЭС потребление охлаждающей воды ПГУ примерно втрое меньше.

5. ПГУ имеет умеренную стоимость установленной единицы мощности, что связано с меньшим объемом строительной части, с отсутствием сложного энергетического котла, дорогой дымовой трубы, системы регенеративного подогрева питательной воды, использованием более простых паровой турбины и системы технического водоснабжения.

6. ПГУ имеют существенно меньший строительный цикл. ПГУ, особенно одновальные, можно вводить поэтапно. Это упрощает проблему инвестиций.

Парогазовые установки практически не имеют недостатков, скорее следует говорить об определенных ограничениях и требованиях к оборудованию и топливу. Установки, о которых идет речь, требуют использования природного газа. Для России, где доля используемого для энергетики относительно недорого газа превышает 60 % и половина его используется по экологическим соображениям на ТЭЦ, имеются все возможности для сооружения ПГУ.

Все это говорит о том, что строительство ПГУ является преобладающей тенденцией в современной теплоэнергетике.

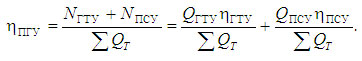

КПД ПГУ утилизационного типа:

ηПГУ = ηГТУ + (1- ηГТУ)*ηКУ*ηПТУ

ПТУ - паротурбинная установка

КУ – котёл-утилизатор

В общем случае КПД ПГУ:

Здесь — Qгту количество теплоты, подведенной к рабочему телу ГТУ;

Qпсу — количество теплоты, подведенной к паровой среде в котле.

Билет№9

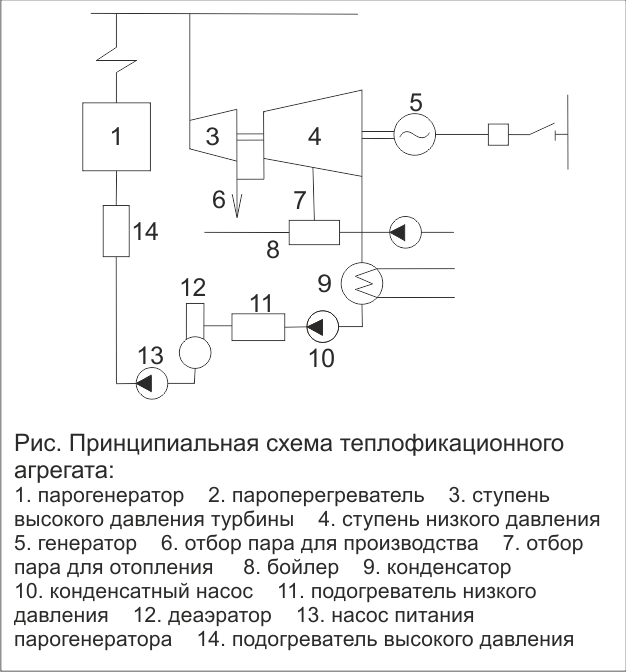

1. Принципиальные тепловые схемы отпуска пара и тепла с ТЭЦ. Коэффициент теплофикации α ТЭЦ. Способы покрытия пиковой тепловой нагрузки на ТЭЦ,

ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) - предназначены для централизованного снабжения потребителей теплом и электроэнергией. Их отличие от КЭС в том, что они используют тепло отработавшего в турбинах пара для нужд производства, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Из-за такого совмещения выработки электроэнергии и тепла достигается значительная экономия топлива в сравнении с раздельным энергоснабжением (выработкой электроэнергии на КЭС и тепловой энергии на местных котельных). Благодаря такому способу комбинированного производства, на ТЭЦ достигается достаточно высокий КПД, доходящий до 70%. Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах и городах с высоким потреблением тепла. Максимальная мощность ТЭЦ меньше, чем КЭС.

ТЭЦ привязаны к потребителям, т.к. радиус передачи теплоты (пара, горячей воды) составляет приблизительно 15 км. Загородные ТЭЦ передают горячую воду при более высокой начальной температуре на расстояние до 30 км. Пар для производственных нужд давлением 0.8-1.6 МПа может быть передан на расстояние не более 2-3 км. При средней плотности тепловой нагрузки мощность ТЭЦ обычно не превышает 300-500 МВт. Только в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург с большой плотностью тепловой нагрузки имеет смысл строить станции мощностью до 1000-1500 МВт.

Мощность ТЭЦ и тип турбогенератора выбирают в соответствии с потребностями в тепле и параметрами пара, используемого в производственных процессах и для отопления. Наибольшее применение получили турбины с одним и двумя регулируемыми отборами пара и конденсаторами (см. рис). Регулируемые отборы позволяют регулировать выработку тепла и электроэнергии.

Режим ТЭЦ - суточный и сезонный - определяется в основном потреблением тепла. Станция работает наиболее экономично, если ее электрическая мощность соответствует отпуску тепла. При этом в конденсаторы поступает минимальное количество пара. Зимой, когда спрос на тепло максимален, при расчетной температуре воздуха в часы работы промпредприятий нагрузка генераторов ТЭЦ близка к номинальной. В периоды, когда потребление тепла мало, например летом, а также зимой при температуре воздуха выше расчетной и в ночные часы электрическая мощность ТЭЦ, соответствующая потреблению тепла, уменьшается. Если энергосистема нуждается в электрической мощности, ТЭЦ должна перейти в смешанный режим, при котором увеличивается поступление пара в части низкого давления турбин и в конденсаторы. Экономичность электростанции при этом снижается.

Максимальная выработка электроэнергии теплофикационными станциями "на тепловом потреблении" возможна только при совместной работе с мощными КЭС и ГЭС, принимающими на себя значительную часть нагрузки в часы снижения потребления тепла.

сравнительный анализ способов регулирования тепловой нагрузки.

Качественное регулирование.

Преимущество: стабильный гидравлический режим тепловых сетей.

Недостатки:

■ низкая надежность источников пиковой тепловой мощности;

■ необходимость применения дорогостоящих методов обработки подпиточной воды теплосети при высоких температурах теплоносителя;

■ повышенный температурный график для компенсации отбора воды на ГВС и связанное с этим снижение выработки электроэнергии на тепловом потреблении;

■ большое транспортное запаздывание (тепловая инерционность) регулирования тепловой нагрузки системы теплоснабжения;

■ высокая интенсивность коррозии трубопроводов из-за работы системы теплоснабжения большую часть отопительного периода с температурами теплоносителя 60-85 ОС;

■ колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные влиянием нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным соотношением нагрузок ГВС и отопления у абонентов;

■ снижение качества теплоснабжения при регулировании температуры теплоносителя по средней за несколько часов температуре наружного воздуха, что приводит к колебаниям температуры внутреннего воздуха;

■ при переменной температуре сетевой воды существенно осложняется эксплуатация компенсаторов.

Количественное и качественно-количественное регулирование.

Преимущества:

■ увеличение выработки электроэнергии на тепловом потреблении за счет понижения температуры обратной сетевой воды;

■ возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды теплосети при t,i110°C;

■ работа системы теплоснабжения большую часть отопительного периода с пониженными расходами сетевой воды и значительной экономией электроэнергии на транспорт теплоносителя;

■ меньшая инерционность регулирования тепловой нагрузки, т.к. система теплоснабжения более быстро реагирует на изменение давления, чем на изменение температуры сетевой воды;

■ постоянная температура теплоносителя в подающей магистрали теплосети, способствующая снижению коррозионных повреждений трубопроводов теплосети;

■ наилучшие тепловые и гидравлические показатели по режиму систем отопления за счет уменьшения влияния гравитационного напора и снижения перегрева отопительных приборов;

■ возможность применения при τ^110 ОС в местных системах и квартальных сетях долговечных трубопроводов из неметаллических материалов;

■ поддержание температуры сетевой воды постоянной, которое благоприятно сказывается на работе компенсаторов;

■ отсутствие необходимости в смесительных устройствах абонентских вводов.

Недостатки:

■ переменный гидравлический режим работы тепловых сетей;

■ большие, по сравнению с качественным регулированием, капитальные затраты в теплосети.

2. Принципы работы гидростанций (ГЭС и ГАЭС). Определение электрической

мощности и энергии, вырабатываемой на гидростанции. Понятие расхода, стока,

напора. Схемы концентрации напора.

Гидроэлектростанция — это предприятие, на котором гидравлическая энергия преобразуется в электрическую.Основными сооружениями ГЭС на равнинной реке являются плотина, создающая водохранилище и сосредоточенный перепад уровней, т.е. напор, и здание ГЭС, в котором размещаются гидравлические турбины, генераторы, электрическое и механическое оборудование. В случае потребности строятся водосбросные и судоходные сооружения, водозаборы для систем орошения и водоснабжения, рыбопропускные сооружения и т.п.Вода под действием тяжести по водоводам движется из верхнего бьефа в нижний, вращая рабочее колесо турбины. Гидравлическая турбина соединена валом с ротором генератора. Турбина и генератор вместе образуют гидроагрегат. В турбине гидравлическая энергия преобразуется в механическую энергию вращения на валу агрегата, а генератор преобразует эту энергию в электрическую. Возможно создание на реке каскадов ГЭС. В России построены и успешно эксплуатируются Волжский, Камский, Ангарский, Енисейский и другие каскады ГЭС. ГЭС—ГАЭС вырабатывает электроэнергию в период пика нагрузки за счет притока воды в верхний бьеф и за счет перекаченной из нижнего бьефа в верхний в период провалов нагрузки в энергосистеме. Основным энергетическим оборудованием ГЭС являются гидротурбины и генераторы.Гидравлической турбиной называется машина, преобразующая энергию движущейся воды в механическую энергию вращения ее рабочего колеса. Гидротурбины разделяют на два класса: активные и реактивные.Активные гидротурбины используют только кинетическую энергию потока. Наиболее распространенными активными гидротурбинами являются ковшовые (рис. 17.8, а).Реактивные гидротурбины используют и потенциальную энергию. К реактивным гидротурбинам относятся: пропеллерные (рис. 17.8, б), поворотно-лопастные (рис. 17.8, в), диагональные (рис. 17.8, г), радиально-осевые (рис. 17.8, д).Каждая система гидротурбины оптимально работает при определенном напоре.Электрическая часть ГЭС и ГАЭС состоит из электрических машин (соединенных с гидромашинами), трансформаторов и распределительных устройств. Основным элементом электрической части являются электрические синхронные машины переменного тока, работающие на:

ГЭС — в режимах генератора, синхронного компенсатора и вращающегося резерва;

ГАЭС — в режимах генератора, электродвигателя, синхронного компенсатора и вращающегося резерва.

Гидрогенераторы подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные синхронные генераторы ГЭС выполняются: подвесного типа (рис. 17.9, а), зонтичного типа с опорой на нижнюю крестовину (рис. 17.9, б) или зонтичного типа с опорой на крышку турбины (рис. 17.9, в). Гидроаккумулирующие электростанции создаются, как правило, для суточного аккумулирования энергии в электроэнергетической системе. Недельное аккумулирование требует большой емкости водохранилища и поэтому оказывается выгодным лишь при благоприятных топографических условиях.ГАЭС покрывает пики графика нагрузки и обеспечивает потребление дешевой энергии в провалы графика нагрузки, выравнивая режимы работы ТЭС, АЭС.ГАЭС характеризуется высокой маневренностью оборудования в турбинном и насосном режимах. Наличие у ГАЭС значительного регулировочного диапазона нагрузки (в турбинном и насосном режимах) и емкости аккумулирования позволяет очень эффективно использовать их в энергосистеме в качестве нагрузочного (частотного) и аварийного резервов.Агрегаты ГАЭС могут использоваться в режиме синхронного компенсатора для выработки реактивной мощности и энергии.Для ГАЭС характерно многообразие установившихся и нормальных эксплуатационных переходных процессов, так как ее гидроагрегаты в течение суток осуществляют многократную смену режимов работы. Регулирование стока — это процесс перераспределения его водохранилищем в соответствии с требованиями водохозяйственного комплекса (энергетика, водоснабжение, орошение, судоходство, борьба с наводнениями, рыбное хозяйство и т.п.). Речной сток аккумулируется в водохранилище в периоды, когда естественная приточность воды превышает потребности в ней, и расходуется в периоды, когда потребность в воде превышает приточность. Период аккумуляции речного стока называется наполнением водохранилища, а период отдачи наполненной воды — сработкой водохранилища.Плотинная схема использования водной энергии обычно выполняется при больших расходах воды и малых уклонах ее свободной поверхности. Посредством плотины подпирается река и создается напор воды Н0. Подпор воды от плотины распространяется вверх по реке. Разность уровней воды в верховье водохранилища и у плотины равна Н0 + h. Общее падение уровня реки на участке равно Н. Часть общего падения уровня реки h будет потеряна при движении воды в верхнем бьефе. Сосредоточенный перепад уровней, т.е. напор, будет равен H0 = Н - h. Плотинная схема в зависимости от напора может быть русловой и приплотинной.Русловой называется такая гидроэлектростанция, в которой здание ГЭС входит в состав напорного фронта. В этом случае здание ГЭС воспринимает полное давление воды со стороны верхнего бьефа. Русловая ГЭС строится при сравнительно небольших напорах, например гидроэлектростанции Волжско-Камского каскада.Деривационная схема использования водной энергии обычно выполняется при малых расходах воды и больших уклонах ее свободной поверхности. В деривационной схеме плотина возводится невысокой, лишь обеспечивающей забор воды в деривацию, а напор создается за счет разности уклонов воды в реке и деривации. Деривация может выполняться безнапорной в виде открытого канала или безнапорного туннеля. Чаще деривация бывает напорной в виде напорного туннеля или напорного трубопровода.В плотинно-деривационной, или комбинированной, схеме используются наилучшим образом свойства предыдущих схем. Плотина создает водохранилище, а падение уровня реки ниже плотины используется деривацией. Чем выше по течению реки располагается плотина, тем меньше ее высота, меньше объем водохранилища и затопление территории, но удлиняется деривация и увеличиваются потери в ней напора.Месторасположение плотины, тип и длина деривации выбираются на основе технико-экономического обоснования.Для более полного использования падения реки и ее стока возводят каскад гидроэлектростанций, т.е. ряд ГЭС, последовательно расположенных по длине водотока от истока до устья. В составе каскада могут быть русловые, приплотинные или деривационные ГЭС. Каскады ГЭС построены и строятся на многих реках России: Волге, Каме, Енисее, Ангаре, Свири, Сулаке и др.

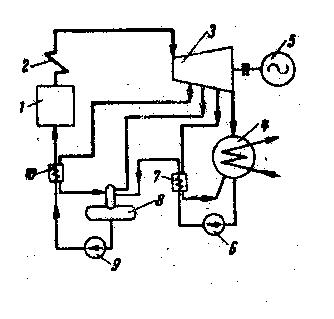

Билет№10

1. Система КПД паротурбинной установки конденсационного типа. Диапазон изменения величин абсолютного и относительного КПД.

Паровая турбина состоит из одной или нескольких последовательно расположенных ступеней, в которых происходит двойное преобразование энергии: потенциальная и внутренняя энергия пара преобразуются в соплах и лопатках в кинетическую энергию, а кинетическая энергия, а также работа сил, возникающих в процессе ее преобразования в рабочем колесе — в механическую энергию, передаваемую непрерывно вращающемуся валу. По принципу работы паровые турбины классифицируются на активные (расширение пара происходит только в соплах) и реактивные (расширение пара происходит в соплах и на рабочих лопатках). По типу паровые турбины принято разделять на: конденсационные турбины (тип К); конденсационные с теплофикационным отбором (Т); конденсационные с регулируемыми отборами на промышленные нужды и теплофикацию (ПТ); с противодавлением (тип Р); с противодавлением и отбором (ПР); конденсационные с отбором пара на промышленные нужды (П).

Принципиальная схема паротурбинной энергетической установки (ПТУ) приведена на Рисунке.

Принципиальная схема паротурбинной энергетической установки

Свежий пар из котла 1 и пароперегревателя 2 поступает в турбину 3 и, расширяясь в ней, совершает работу, вращая ротор электрического генератора 5. После выходи из турбины пар поступает в конденсатор 4, где конденсируется. Далее конденсат отработавшего пара конденсатным насосом 6 прокачивается через подогреватель низкого давления 7 в деаэратор 8. Из деаэратора 8 питательным насосом 9 вода подается через подогреватель высокого давления 10 в котел 1. Паровая турбина и электрогенератор представляют собой турбоагрегат. Подогреватели 7, 10 и деаэратор 8 образуют систему регенеративного подогрева питательной воды с использованием пара из нерегулируемых отборов паровой турбины. Для эффективной работы пар в турбину должен подаваться с высоким давлением и температурой (от 13 кг/см2/190 oC до 240 кг/см2/550оС). Такие условия предъявляют повышенные требования к котельному оборудованию, что приводит к существенному росту капитальных вложений. Преимуществом паротурбинной технологии является возможность использования в котле самого широкого спектра топлив, включая твердые. Однако использование тяжелых нефтяных фракций и твердого топлива снижает экологические показатели системы, которые определяются составом отходящих из котла продуктов горения. На существующих тепловых электростанциях новые ПТУ целесообразно использовать при отсутствии возможности внедрения на них газотурбинных и парогазовых технологий. Паровые турбины с противодавлением целесообразно использовать для модернизации котельных с промышленными паровыми котлами распространенных типов ДКВР, ДЕ (рабочее давление 1,3-1,4 МПа), у которых давление пара на выходе из котлов значительно выше, чем это необходимо для производственных нужд. При установке в таких котельных паровых противодавленческих турбоагрегатов малой мощности, пропускаемый через ПТУ пар будет срабатываться от начальных параметров на котлах до давления, нужного потребителю, и в результате бесполезно теряемый до этого потенциал пара будет использоваться для выработки малозатратной электрической энергии. Вырабатываемая ПТУ электроэнергия пойдет на покрытие собственных нужд котельной и предприятия, а ее избыток может продаваться в энергосистему. При этом основной задачей модернизированной котельной продолжает оставаться производство тепла, а электроэнергия является полезным сопутствующим продуктом его производства, значительно улучшающим технико-экономические показатели работы котельной, и может стать дополнительной статьей доходов. КПД ПТУ в части генерации электроэнергии самый низкий из всех рассматриваемых технологий и составляет от 7 до 39%, но в составе теплофикационных систем суммарная эффективность паротурбинной установки может достигать 84% в расчете на условную единицу израсходованного топлива.

Изменение

электрического КПД конденсационных

паротурбинных установок приведено

на Рисунке

Изменение

электрического КПД при изменении

единичной мощности конденсационных

паротурбинных установок

Изменение

электрического КПД при изменении

единичной мощности конденсационных

паротурбинных установок

Сложность комплексной оценки информации по паротурбинным установкам заключается в их большом разнообразии как по типу (К, П, ПТ, Т, Р, ПР), так и по начальным параметрам (от 13 кг/см2 и ниже до 240 кг/см2). В теплофикационных ПТУ электрическая мощность, расход пара на турбину определяется величиной тепловой нагрузки в паре и в сетевой воде. Технико-экономические показатели каждой турбины должны определяться по диаграммам режимов с учетом всех особенностей ее работы.

2. Режимы работы ГЭС и ГАЭС в энергосистеме.

Роль ГАЭС в работе энергосистем

Из всех видов потребляемой в современном мире энергии наибольшее распространение имеет электроэнергия. Это объясняется следующими причинами:

электроэнергия легко превращается в любых количествах во многие другие используемые формы энергии;

электроэнергия с приемлемыми потерями практически мгновенно может быть передана на любое расстояние;

производство электроэнергии можно легко концентрировать на электростанциях любой мощности;

при распределении электроэнергию можно дробить на произвольные сколь угодно большие или малые порции (от мегаватт в электрометаллургии до микроватт в электронике);

электроэнергия обладает высокой экологической чистотой, процесс ее использования не сопровождается выбросами в природную среду.

Вместе с тем процесс производства электроэнергии коренным образом отличается от любого другого производственного процесса. Это отличие состоит в том, что в электроэнергетике цикл производства, распределения и потребления электроэнергии осуществляется одновременно. Поэтому при планировании производства (выработки) электроэнергии необходимо учитывать и режим потребления электроэнергии во времени, то есть график электрической нагрузки.

Суточная неравномерность нагрузки, наличие пиков и резких снижений уровня электропотребления создает технические проблемы для энергопроизводителей, связанные с необходимостью обеспечения соответствия производства и потребления электроэнергии.

Для согласования этих процессов возможно использование следующих способов управления:

«подстраивание» процесса производства под процесс потребления и наоборот;

накопление излишков энергии в период минимального потребления (провал графика нагрузок) и ее выдача в период максимального потребления, то есть аккумулирование энергии.

Первый способ общепринят, но связан с усложнением процесса эксплуатации энергетических предприятий и ухудшением технико-экономических показателей производителей электроэнергии; при этом также затрагиваются интересы потребителей. Второй способ в этом отношении более перспективен и в последние десятилетия в мировой практике находит все более широкое применение.

Аккумулирование энергии представляет собой ее накопление при возникновении в энергосистеме излишков генерирующей мощности для перераспределения во времени и использования в соответствии с потребностями энергосистемы. Потребность в аккумулировании вызывается не только неравномерностью электропотребления, но технической сложностью и неэкономичностью быстрого изменения рабочей мощности крупных тепловых и атомных электростанций в соответствии с колебаниями суточной и недельной нагрузки, а также необходимостью наличия высокоманевренной мощности при аварийных и нештатных ситуациях в энергосистеме.

Существует достаточно много практически реализуемых систем аккумулирования, предполагающих сохранение энергии в виде тепловой, механической или электрической энергии.

Аккумулирование энергии для целей электроснабжения наиболее часто осуществляется системами с электрохимическими аккумуляторами и гидроаккумулирования. Первые чаще используются в небольших автономных системах электроснабжения (например, электроснабжение узлов связи, вычислительных центров и т. п.), а вторые - в энергообъединениях с помощью ГАЭС - Гидроаккумулирующих электростанций.

Практически во всем мире в современных энергообъединениях почти исключительное распространение получило гидроаккумулирование - благодаря соизмеримости мощности и количества перераспределяемой энергии ГАЭС с потребностями энергосистем.

Проблема покрытия пиковых нагрузок и прохождения периодов сниженного электропотребления в последние десятилетия во всем мире становится все более актуальной в связи с разуплотнением графиков нагрузок современных энергосистем, увеличением количества маломаневренных турбоагрегатов повышенной мощности ТЭС и АЭС, а также значительной степенью освоения экономически выгодных для использования гидроресурсов.

Одним из возможных и наиболее эффективных способов решения этой проблемы является строительство и использование мощных ГАЭС, которые характеризуются уникальным сочетанием функций пиковой станции и потребителя-регулятора, способного в период ночного провала суточного графика нагрузок обеспечить потребление избыточной электрической мощности теплофикационного оборудования ТЭС и АЭС.

БИЛЕТ № 11

1. Классификация тепловых электростанций на органическом топливе. Назначение КЭС и ТЭЦ. Технологическая схема паротурбинной электростанции.

2. Парогазовые установки. Тепловые схемы и элементы ПГУ. Основы повышения КПД ПГУ. Перспективы развития ПГУ.