- •Предмет общей геологии в структуре наук о земле

- •Фундаментальные науки:

- •Прикладные науки:

- •Земля в космическом пространстве

- •Образование Вселенной.

- •Звёзды, галактики.

- •Солнечная система.

- •Форма и размеры Земли

- •Строение земли Внешняя оболочка Земли.

- •Внутренняя оболочка Земли

- •Физические поля земли

- •Поле силы тяжести

- •Тепловое поле.

- •Магнитное поле Земли.

- •Электрическое поле Земли.

- •Методы определения возраста пород

- •Абсолютный метод

- •Относительная геохронология

- •Стратиграфическая /геохронологическая шкала. Верхний/поздний палеозой.

- •Стратиграфическая / геохронологическая шкала. Нижний/ранний палеозой.

- •Стратиграфическая / геохронологическая шкала. Докембрий (криптозой).

- •Экзогенные геологические процессы

- •Выветривание.

- •Физическое:

- •Химическое

- •Биологическое

- •Продукты выветривания.

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.

- •Геологическая деятельность подземных вод.

- •Типы подземных вод по условиям залегания.

- •Грязевой вулканизм

- •Геологическая деятельность ледников

- •Геологическая деятельность моря.

- •Геологическая деятельность озёр и болот.

- •Осадочные породы

- •Формы залегания осадочных пород.

- •Элементы залегания пласта.

- •Дислокации осадочных пород.

- •Дизъюнктивные дислокации (разрывные нарушения)

- •Классификация осадочных пород

- •Эндогенные геологические процессы

- •Магматизм.

- •Формы залегания горных пород

- •Метаморфизм.

- •Вулканизм

- •Пелейский тип вулканов

- •Катмайский тип вулканов

- •Кракатаусский тип вулканов

- •Гавайский тип

- •Классификация вулканов по форме

- •Землетрясения

- •Основные структурные элементы земной коры Структурные элементы Земной коры материков.

- •Древние платформы –

- •Структурные элементы платформ

- •Геосинклинальные складчатые поясы –

- •Молодые платформы

- •Эпиплатформенный орогенез –

- •Структурные элементы Земной коры океанов

- •Тектонические движения Земной коры.

- •Мезо-кайнозойский mz-kz (0,2-0 млрд. Лет назад

- •Гипотезы геотектоники

- •Космогонические обоснования тектонической активности.

- •Свойства минералов.

- •Самородные минералы

- •Фото некоторых минералов (с сайтов)

- •Поделки из камня.

Осадочные породы

В результате описанных экзогенных процессов происходит образование осадочных пород - литогенез, который делится на несколько стадий:

Гипергенез –разрушение существующих горных пород в результате выветривания и образование продуктов (обломков) водными потоками, служащих материалом для образования осадочных горных пород (глыбы, щебень, дресва, пески, алевриты, пелиты).

Седиментогенез:

а.- перенос обломков водными потоками

б.- осаждение обломочного материала

в.- накопление (аккумуляция) в бассейнах седиментации

Постседиментационный процесс

3. Диагенез – превращение осадка в породу в результате отжатия воды, уплотнения, преобразование осадка организмами.

4. Постдиагенетические процессы - преобразование пород

а. Катагенез – изменение структуры породы, физико-химических свойств минералов без изменения строения кристаллической решётки, растворение, образование новых минералов.

б. Метагенез – преобразование в строении кристаллической решётки минералов, образование новых минералов в условиях высоких температур и давления.

Далее, если породы остаются на глубине, они подвергаются дальнейшему преобразованию – метаморфизму; если же породы вышли на поверхность в результате тектонических нарушений, то они подвергаются вновь гипергенезу.

Формы залегания осадочных пород.

Залегают осадочные породы в виде пластов, линз, слоёв.

Пласт – геологическое тело, сложенное однородной осадочной породой, ограниченной двумя параллельными поверхностями напластования. Верхняя – кровля; нижняя – подошва; расстояние от кровли до подошвы пласта – (мощность) пласта. Постепенное уменьшение толщины пласта вплоть до его исчезновения называется выклиниванием.

Элементы залегания пласта.

Пространственное положение пласта характеризуется простиранием и падением

Положение линии простирания относительно стран света называется азимутом простирания.

Падение – это наклон пласта к горизонтальной плоскости.

Направление падения называется азимутом падения.

Угол падения – угол между поверхностью пласта и горизонтальной плоскостью.

Дислокации осадочных пород.

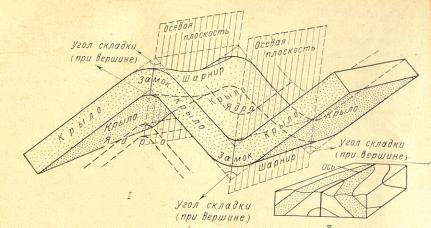

Пликативные – смятие пород в складки без разрыва сплошности слоёв (изгибы слоев горных пород). Складка выпоклостью вверх называется антиклинальной, складка вогнутая называется синклинальной (мульда). У складки различают следующие элементы: ядро – внутренняя часть, крылья – боковые части складок, замок – место перегиба складки, шарнир – линия перегиба складки, ось – линия пересечения осевой поверхности складки с горизонтальной поверхностью.

Дизъюнктивные дислокации (разрывные нарушения)

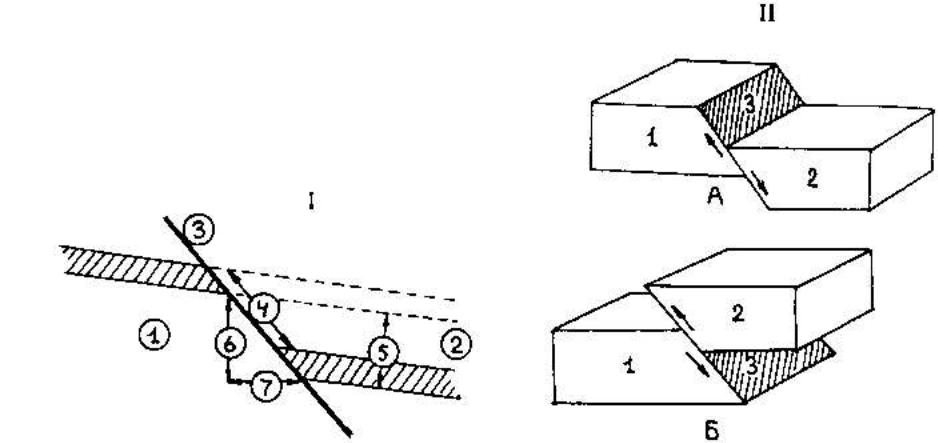

В отличие от пликативных происходят с разрывом сплошности слоёв.

Плоскость разрыва, по которой происходит смещение слоёв называется сместителем.

Примыкающие к нему участки называются крыльями.

На рисунке, взятом из учебника Короновского показаны: А – сброс и Б – взброс. Элементы сброса. Блоки (крылья): I (рис. слева) – поперечный разрез: 1 – поднятый (лежачий), 2 – опущенный (висячий), 3 – сместитель; амплитуда: 4 – по сместителю, 5 – стратиграфическая, 6 – вертикальная, 7 – горизонтальная. Существует несколько главных типов разрывов – это сброс (сдвиг), взброс (надвиг), покров (шарьяж) При сбросе (сдвиге) поверхность разрыва наклонена в сторону опущенного блока, при взбросе (надвиге) – наоборот. Сброс и взброс имеют крутой наклон сместителя, а сдвиг и надвиг более пологий. У покрова поверхность разрыва близка к горизонтальной. Во всех этих случаях смещение имеет вертикальную и горизонтальную компоненты, а при сдвиге смещение происходит вдоль поверхности разрыва наклона) и имеет только горизонтальную компоненту. Можно легко убедиться в том, что совершенно безразлично, двигался ли один блок, а другой был неподвижен, или они оба перемещались на одно и тоже, либо на разные расстояния, Важен конечный результат, и всегда сбросом будет называться разрыв, поверхность которого наклонена в сторону относительно опущенного блока или крыла.

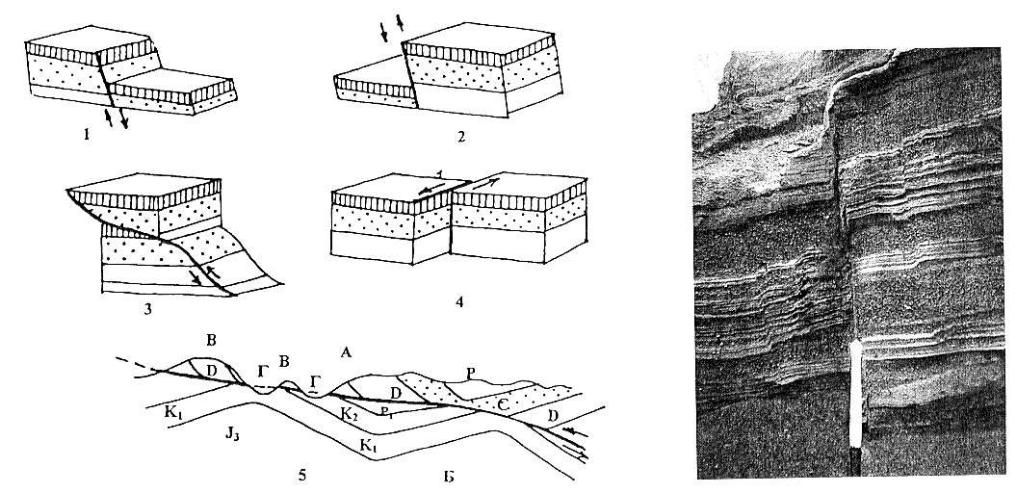

Различные типы тектонических разрывов: 1 – сброс, 2 – взброс, 3 – надвиг, 4

– сдвиг, 5 – покров: А – аллохтон, Б – автохтон, В – тектонический останец, Г – тектоническое окно, Д – корень покрова; 6 – вертикальный сброс, Горный Алтай (фото Б.М. Богачкина) Рис. также взят из книги Короновского.

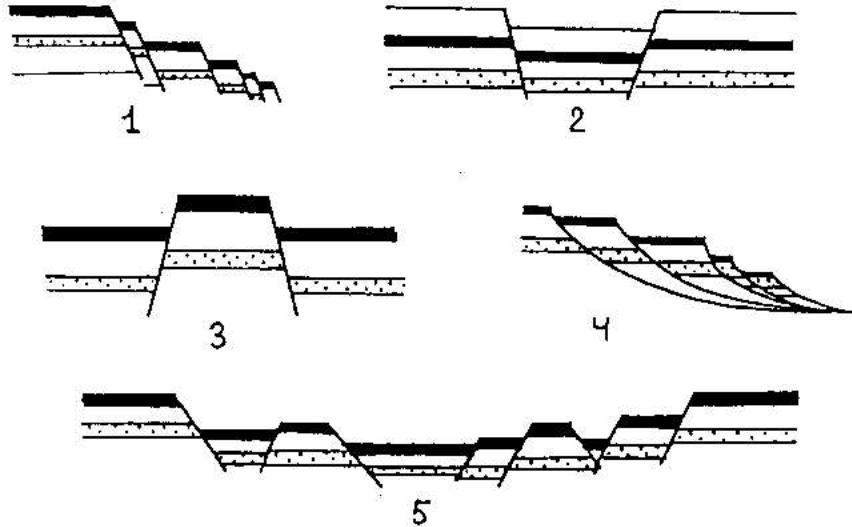

Разрывные нарушения могут встречаться поодиночке, а могут образовывать сложные системы, например, многоступенчатые грабены и горсты.

Грабен – это структура, ограниченная с двух сторон сбросами, по которым ее центральная часть опущена. Если сбросов с двух сторон много и они параллельны друг другу, то образуется сложный многоступенчатый грабен.

Прослеживаясь на тысячи километров и образуя сложные, кулисообразные цепочки, системы крупных, многоступенчатых грабенов называются рифтами или рифтовыми зонами.

Горстом – называется структура, обладающая формой, противоположной грабену, т.е. центральная ее часть поднята. Это связано с тем, что грабен – провал, связанный с растягивающими усилиями, тогда как образование горста обусловлено сжатием.

Сочетание

разрывных нарушений: 1

–

ступенчатые сбросы, 2

–

грабен, 3

–

Сочетание

разрывных нарушений: 1

–

ступенчатые сбросы, 2

–

грабен, 3

–

горст, 4 – листрические сбросы, 5 – грабены и горсты в сложном рифте

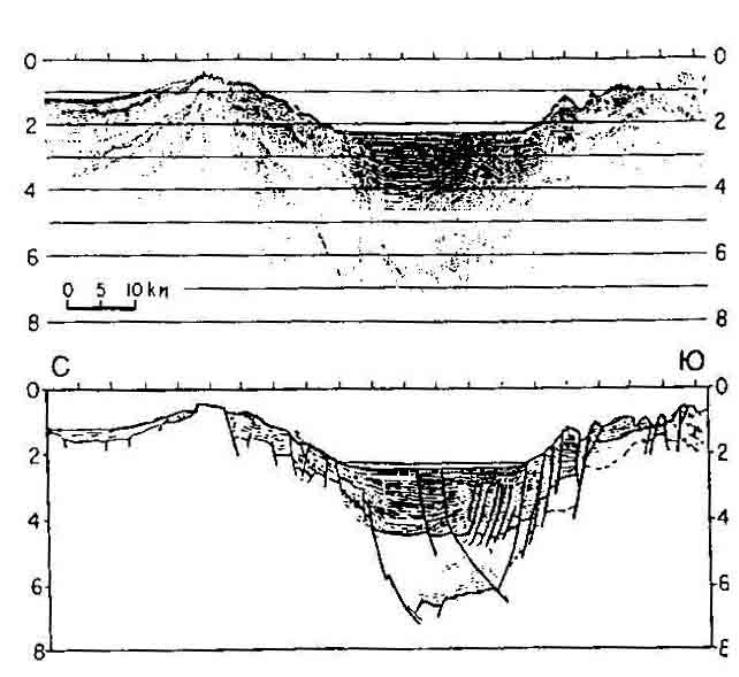

На рисунке из учебника Короновского знаменитое озеро Байкал, крупнейшее в мире хранилище пресной воды, как раз и приурочено к асимметричному грабену, в котором наибольшая глубина озера достигает 1620 м, а глубина днища грабена по осадкам плиоценового возраста ( 4 млн. лет) составляет – 5 км.