- •Палеонтология беспозвоночных Билет 1 Общая характеристика типа моллюсков и деление на классы. Геологическая история.

- •Билет 2 Класс брюхоногих моллюсков. Gastropoda. Общая характеристика, образ жизни геологическая история.

- •Билет 3 Класс двустворчатых моллюсков. Bivalvia. Общая характеристика, систематика, геологическая история.

- •Билет 4 Класс головоногих моллюсков. Cephalopoda. Общая характеристика, геологическая история.

- •Билет 5 Актиноцератоидеи, эндоцератоидеи, ортоцератоидеи, бактритоидеи.

- •Билет 6 Аммоноидеи. Ammonoidea: морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии.

- •Билет 7 Белемноидеи. Belemnoidea: общая характеристика, происхождение, стратиграфическое значение.

- •Билет 9 Тип Брахиоподы. Brachiopoda: общая характеристика, систематика, образ жизни, геологическая история.

- •Билет 14 Граптолиты. Graptolithina: общая характеристика, систематика, образ жизни, геологическая история.

- •Билет 15 Конодонты. Conodonti: общая характеристика, значение для геологии.

Билет 6 Аммоноидеи. Ammonoidea: морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии.

D-K

Морфология: Раковины аммонитов подобно раковине наутилуса разделена перегородками на серию камер. В отличие от наутилуса длина жилой камеры варьирует от 0,5 до 2 оборотов. Значит, форма мягкого тела аммонитов изменялась от короткого мешковидного, близкого к таковому у наутилуса, до длинного червеобразного. Камеры фрагмокона были заполнены газом (воздушные), а несколько последних — жидкостью (гидростатические).

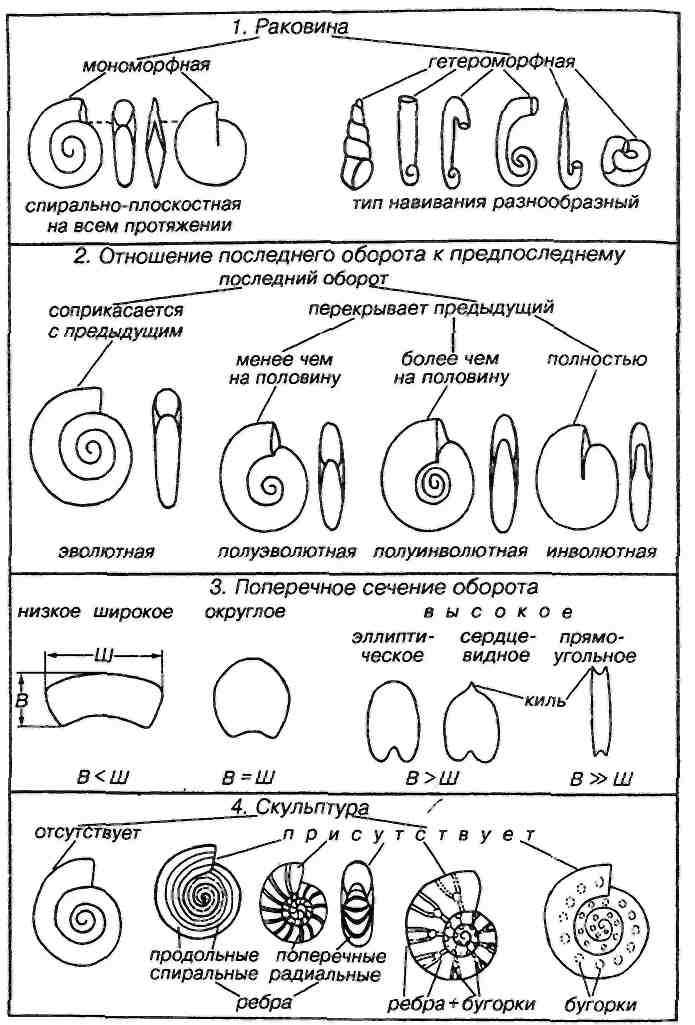

У большинства аммонитов раковина состоит из нескольких оборотов, расположенных в одной плоскости и соприкасающихся друг с другом или в различной степени перекрывающих друг друга – мономорфная раковина. Среди них наблюдаются раковины инволютные, полуинволютные, полуэволютные и эволютные. В средней части мономорфных раковин имеется пупок. Линия соприкосновения оборотов называется швом. Меньшинство аммонитов имеет раковины гетероморфные: прямые, состоящие из одного-трех или нескольких прямых стволов с коленообразным перегибом между ними, спирально-плоскостные с несоприкасающимися оборотами, спирально-плоскостные, заканчивающиеся крючком, спирально-винтовые, клубкообразные, спирально-конические на ранней стадии и разворачивающиеся на более поздних и т.д.

Внутреннее строение: Аммоноидеи имели узкий краевой сифон, располагающийся у большинства отрядов около брюшной стороны. У PZ аммоноидей короткие септальные трубки направлены назад, а у мезозойских — вперед.

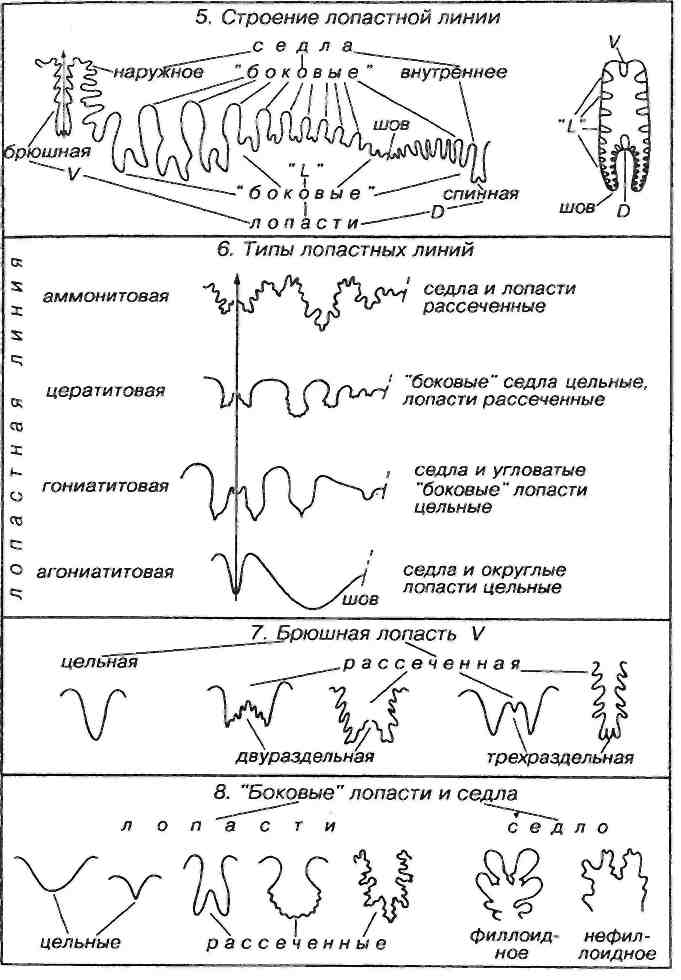

Один из важнейших признаков — строение лопастной линии. У аммоноидей перегородка имела гофрированный край, а значит, линия ее прикрепления к раковине имела более сложный рисунок. Элементы линии, направленные назад, получили название лопасти, а вперед (к жилой камере) — седла.

Выделяют четыре типа лопастных линий.

1. Агониатитовый — с округлыми седлами и округлыми лопастями (Є).

2. Гониатитовый — с цельными округлыми седлами и цельными заостренными лопастями (Є-Р). Исключение относится к лопасти, расположенной в плоскости симметрии на брюшной стороне, называющейся брюшной (вентральной) лопастью и обозначающейся буквой V. Эта лопасть у аммонитов с гониатитовой лопастной линией нередко является двураздельной или трехраздельной и определение типа лопастной линии проводится по лопастям, находящимся на боковой стороне.

3. Цератитовый — с цельными округлыми седлами и зазубренными рассеченными лопастями (С3-Т). Седло, расположенное рядом с брюшной лопастью, — наружное седло — может быть рассеченным.

4. Аммонитовый — с рассеченными седлами и лопастями (Т-К). В позднемеловую эпоху у некоторых аммонитов наблюдается упрощение лопастной линии и возврат к цератитовому типу (псевдоцератиты).

У аммоноидей были обнаружены аптихи, анаптихи и синаптихи, трактовавшиеся как крышечки, закрывавшие в случае опасности устье. В настоящее время функциональное значение аптихов пересмотрено, и они рассматриваются как часть челюстного аппарата.

Значение для стратиграфии: Аммоноидеи имеют важнейшее значение для биостратиграфии. Вследствие их интенсивной эволюции, быстрого расселения из ареала возникновения, независимость от фаций, обусловленной пелагическим образом жизни, именно по аммоноидеям были впервые выделены наиболее дробные подразделения стратиграфической шкалы — зоны.

Аммоноидеи

с мономорфной раковиной существовали

с девона до мела; аммоноидей с гетероморфной

раковиной впервые появились в позднем

триасе в момент максимальной регрессии

морских бассейнов,

вторично возникли в средней юре и

наибольшего

разнообразия достигли в меловой период.

Позднемеловое время

— последняя эпоха существования

подкласса аммоноидей — является

наряду с этим эпохой расцвета гетероморфных

аммоноидей.

Аммоноидеи

с мономорфной раковиной существовали

с девона до мела; аммоноидей с гетероморфной

раковиной впервые появились в позднем

триасе в момент максимальной регрессии

морских бассейнов,

вторично возникли в средней юре и

наибольшего

разнообразия достигли в меловой период.

Позднемеловое время

— последняя эпоха существования

подкласса аммоноидей — является

наряду с этим эпохой расцвета гетероморфных

аммоноидей.