- •1. Этапы и основные положения конструирования

- •Этапы конструирования

- •1.2. Документы надзора и качества конструирования

- •Классификация теплообменного оборудования

- •2.1. Рекуперативные аппараты

- •Поперечные и продольные шаги труб в конвективных поверхностях нагрева

- •2.2. Регенеративные аппараты

- •Характеристика различных насадок

- •Классификация струйных аппаратов

- •3. Основные принципы конструкторских расчетов

- •3.1. Тепловые расчеты

- •Теплопроводность материалов

- •3) Число Нуссельта считается безразмерным коэффициентом теплоотдачи и определяется по формуле

- •3.2. Гидро- и аэродинамические расчеты

- •Потеря напора на ускорение

- •3.3. Коэффициенты сопротивления трения в каналах разной формы при турбулентном течении

- •В области квадратичного закона сопротивления

- •Для кольцевого зазора с эксцентриситетом

- •3.4. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании трубных пучков

- •Значение коэффициента с

- •3.5. Расчет на прочность

- •3.5.6. Прибавка к толщине стенки. Суммарная прибавка к толщине элемента конструкции определяют как

- •Значения прибавки на коррозию с2

- •Значения прибавки на минусовой допуск с11 на листы

- •Значение прибавки на минусовой допуск с11 на трубы

- •Значения коэффициентов m1 m2 m3

- •3.5.8. Снижение прочности одиночным отверстием. Одиночным отверстием считается отверстие, кромка которого удалена от кромки ближайшего отверстия по срединной поверхности на расстояние более

- •3.5.9. Снижение прочности рядом отверстий. Под рядом отверстий понимают отверстия, расстояние между кромками которых не превышают значения

- •Значения коэффициентов снижения прочности сварных соединений

- •4. Компоновочные решения

- •4.1. Одно- и многокорпусное исполнение оборудования

- •4.2. Одно- и многоходовое исполнение оборудования

- •4.3. Размещение сред

- •5. Конструирование трубчатки

- •5.1. Прямые и u-образные трубки

- •5.2. Прямые и эвольвентные ширмы, в том числе п- и l- образные

- •5.3. Витые змеевики

- •5.4. Спираль Архимеда

- •5.5. Пластинчатые теплообменники

- •5.6. Обратный элемент

- •6. Интенсификация теплообмена

- •6.1. Интенсификация теплообмена при вынужденной конвекции жидкости

- •6.2. Интенсификация теплообмена при вынужденной и естественной конвекциях газов

- •Конструкции основных интенсификаторов

- •6.3. Обоснование высоты ребра интенсификатора

- •7. Проблемы конструирования трубчатки

- •7.1. Заделка трубок в коллектор

- •7.2. Компенсация температурных расширений

- •Некоторые значения температурных коэффициентов объемного и линейного расширения

- •Основные конструктивные решения по компенсации температурных расширений

- •В гибких элементах тороидального сечения напряжения определяются по формуле

- •7.3. Дистанционирование трубчатки

- •Основные способы дистанционирования

- •8. Вибрация элементов энергетического оборудования

- •8.1. Основные понятия о колебаниях

- •Постоянные Cn для однородных балок с одинаковой длиной пролетов

- •Вынуждающие вибрацию силы

- •8.3. Вибропрочность и сейсмостойкость оборудования

- •9. Проблемы загрязнения оборудования

- •Процессы и динамика загрязнения

- •Содержание взвешенных частиц, в зависимости от времени года

- •Обобщенный коэффициент проводимости определяется по формуле

- •9.2. Методы прогнозирования отложений на теплообменных поверхностях

- •9.3. Диагностика ресурсов работы теплообменного оборудования

- •9.4. Методы борьбы с отложениями в энергетическом оборудовании

- •Технические характеристики ультразвуковых установок

- •10. Моделирование теплообменного оборудования

- •10.1. Основные принципы моделирования и критерии подобия

- •10.2. Гидродинамическое подобие

- •Число Эйлера для сжимаемой жидкости

- •10.3. Тепловое подобие

- •Показатель адиабаты и число Прандтля для газов в зависимости от числа атомов в молекуле

- •Значения числа Pr для некоторых сред

- •10.4. Диффузионное подобие

- •Запишем это уравнение в безразмерном виде

- •Значения числа для некоторых сред

- •10.5. Подобие некоторых частных случаев переноса

- •10.6. Некоторые обобщения подобий

- •Физические величины, определяющие теплообмен между потоком теплоносителя и стенкой трубы

- •Сводная таблица чисел подобия

- •8. Вибрация элементов энергетического оборудования

- •8.1. Основные понятия о колебаниях

- •Вынуждающие вибрацию силы

- •8.3.Вибропрочность и сейсмостойкость оборудования.

Вынуждающие вибрацию силы

Воздействие потока вызывает вибрацию трубчатки, рассчитать которую часто бывает не просто.Это воздействие вызывает распространение вихрей, упругую неустойчивость жидкости, турбулентную вибрацию, образование вихря в параллельном потоке, акустическую вибрацию.

Рассмотрим каждый из этих механизмов при образовании вибрации.

Поперечное обтекание трубы вызывает ряд вихрей в спутном следе, образуемых в связи с тем, что поток отрывается попеременно от противолежащих частей периметра трубы (рис.8.6.). Это распространение вихрей создает переменные силы, частота которых увеличивается по мере возрастания скорости потока. Для одиночного цилиндра диаметр трубы, скорость потока и частота возникновения вихрей могут быть связаны безразмерным числом Струхаля (Sr):

, (8.3.).

Рис. 8.6. Схема образования вихрей при поперечном обтекании трубки.

Для одиночных цилиндров число Sч, описывающее распространение вихрей, постоянно; значение его приблизительно равно 0,2. Вихри возникают в диапазоне чисел Рейнольдса 100 - 5105 и при Rе>2106 и исчезают при промежуточных значениях Rе. Этот промежуток обусловлен сдвигом точки отрыва потока.

Иногда колебания труб, вызванные другими силами могут провоцировать отрыв вихрей от вибрирующей трубки.

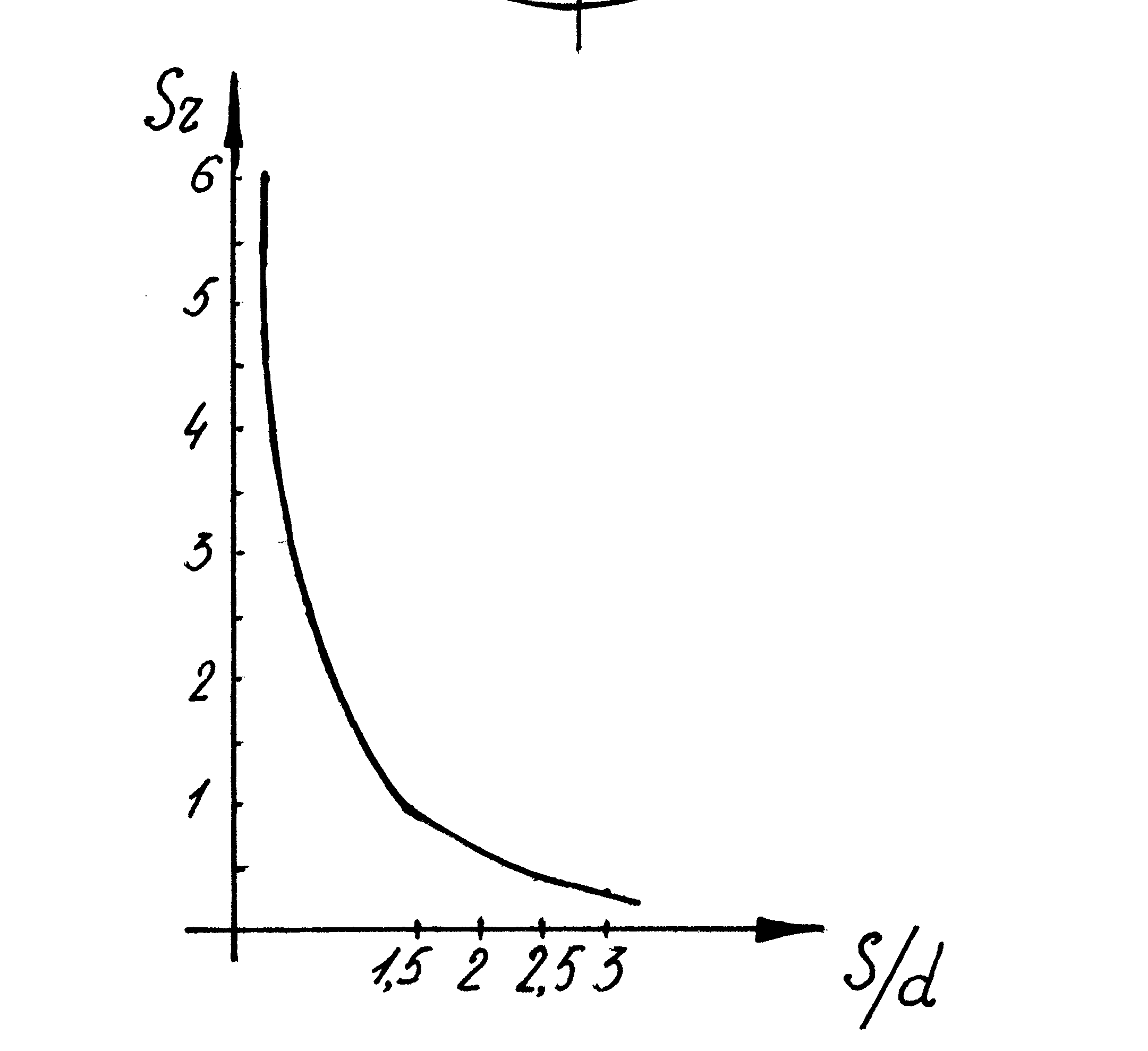

Значения числа Струхаля для идеального пучка труб практически постоянны в широком диапазоне чисел Рейнольдса, но существенно изменяются в зависимости от продольных и поперечных шагов труб. В этих случаях число Струхаля можно определить по эмпирической формуле Жукаускаса:

(8.4.).

(8.4.).

Рис. 8.7. Зависимость критерия Струхаля от относительного шага труб в пучке.

В случае, если поток омывает трубный пучок под углом, можно использовать экспеориментальные данные [ ], представленные на рис.8.8.

Рис. 8.8. Число Струхаля для равностороннего расположения труб в пучке при разных углах взаимного расположения труб (h – относительный шаг): 1 – поток; 2 – расположение труб; 3 – угол.

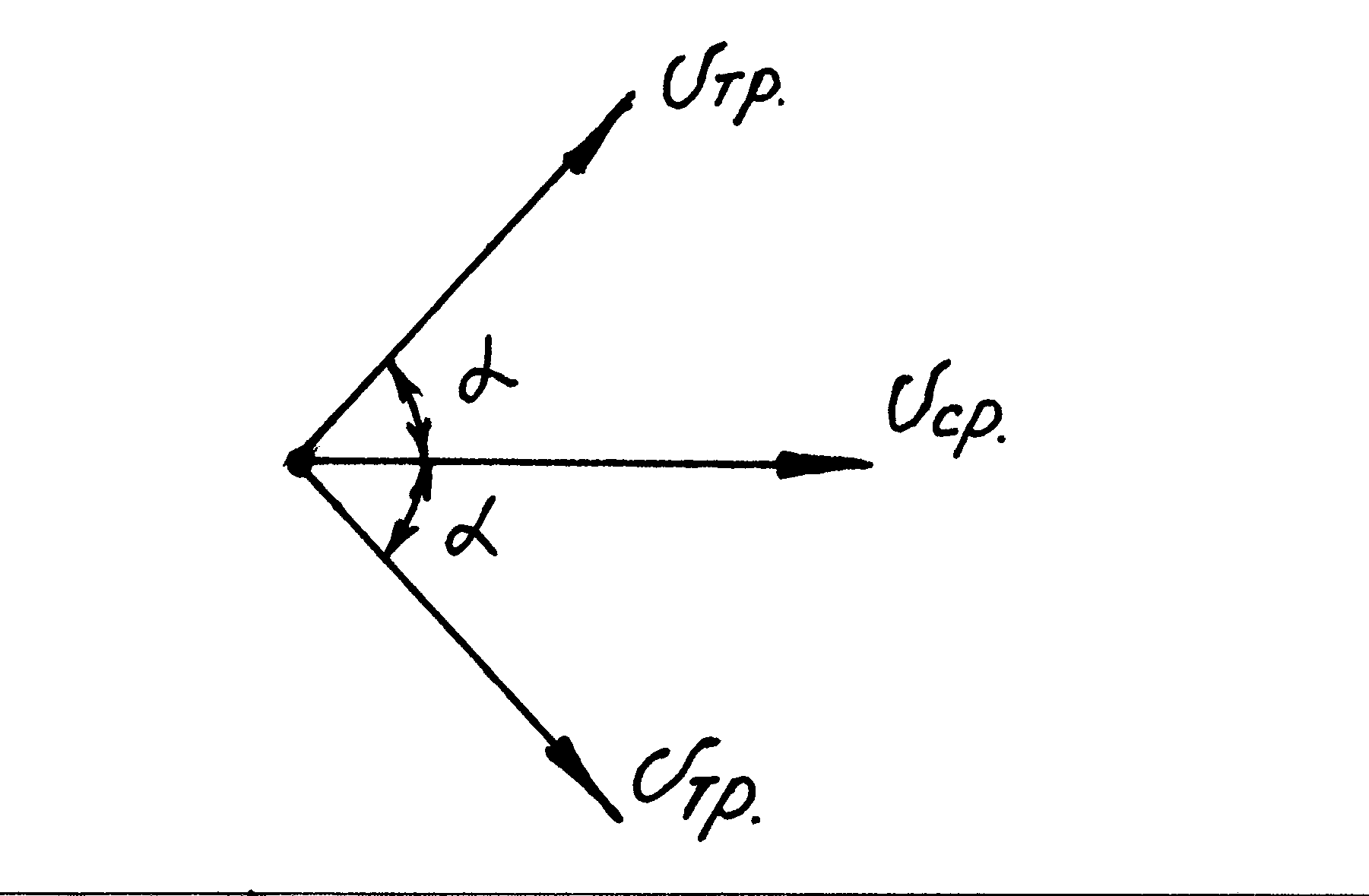

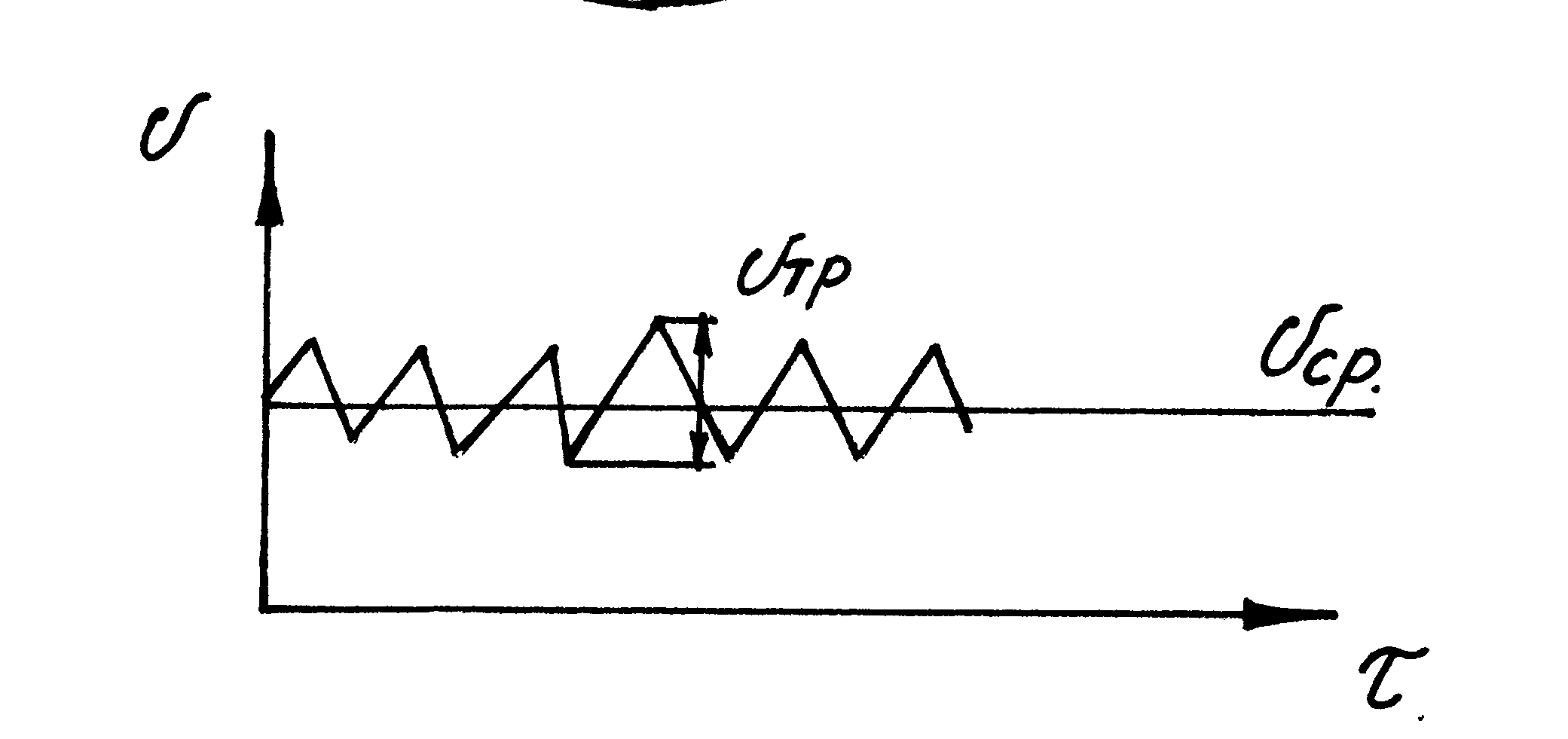

Турбулентная

вибрация содержит

широкий спектр частот, распределенных

вокруг основной частоты. Она возрастает

по мере роста скорости потока. Любой

турбулентный поток характеризуется

средним значением скорости Vср

и составляющей пульсаций Vтр:

Рис. 8.3. Вращение вектора скорости турбулентных пульсаций

Рис. 8.4. Турбулентные пульсации потока

Турбулентность вызывает вибрацию в трубах, на которые воздействуют отдельные частоты турбулентного потока. Это чрезвычайно сложная форма возбуждения. В результате исследований на газе, поперечно обтекающем идеальный пучок труб, в […] было предложено эмпирическое уравнение для расчета основной частоты турбулентной вибрации.

(8.5.)

где - продольный шаг в трубчатке;

t – поперечный шаг.

Турбулентные пульсации в настоящее время полностью не исследованы, а приведенная формула не пригодна для капельной жидкости.

Помимо турбулентной вибрации основной частоты существуют вибрации с другими частотами и энергиями. Предполагается, что спектр частот турбулентной вибрации можно представить в виде полосы ±9 Гц (отсчет от основной частоты). В случае когда основная частота турбулентных вибраций близка в частоте собственных колебаний, возникают вибрации со значительной амплитудой или резонанс.

Упругие

завихрения жидкости

обусловлены вибрацией труб при движении,

вызываемом поперечным обтеканием труб.

Движение состоит в продольном и

поперечном перемещениях труб на частотах

их собственных колебаний. Обычно

возникновение упругого завихрения

жидкости приводит к выходу труб из

строя, в том случае, если подвод энергии

превышает количество энергии, которое

может рассеиваться затуханием.

Предполагается [ ] метод расчета

критической скорости поперечёного

потока

кр.

превышение которой дает упругое

завихрение жидкости и может привести

к разрушению трубки:

кр.

превышение которой дает упругое

завихрение жидкости и может привести

к разрушению трубки:

(8.6.)

где - плотность жидкости;

-

собственная частота колебаний;

-

собственная частота колебаний;

- пороговая постоянная неустойчивости (табличная безразмерная величина; рис.8.12..

Логарифмический дикримент затухания.

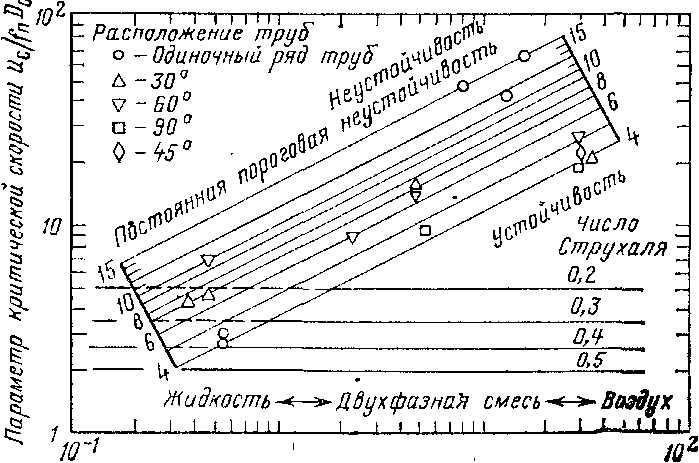

Условие устойчивости трубных пучков в зависимости от среды, угла оьтекания, числа Струхаля представлено на рис.8.11.

Параметр затухания Мe o/ D2o

Рис. 8.11. Диаграмма устойчивости для рядов труб (согласно [21])

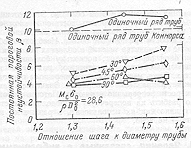

Значение постоянной пороговой неустойчивости , входящей в формулу (8.6.) можно определить по данным, представленным на рис.8.12.

Рис.8.12 Зависимость постоянной пороговой неустойчивости от отношения шага к диаметру трубы при разных углах расположение труб в пучке .

Акустическая вибрация возникает только в том случае, если в межтрубном пространстве находится пар или газ. Вибрации этого типа аналогичны звуковым вибрациям, возникающим в органной трубе. Характерная частота акустической вибрации в теплообменнике зависит от некоторой характерной длины (обычно от диаметра кожуха D) и скорости звука теплоносителя usound. Акустическая частота а может быть рассчитана с помощью следующего соотношения:

(8.7.)

(8.7.)

где m — номер моды, который является безразмерным множителем. Самая низкая частота достигается при m = 1. Эта частота называется основным тоном; более высокие обертоны имеют акустические частоты в 2—4 раза больше основной (m = 2, 3 или 4). Первые два обертона показаны на рис. 8.13. Возникновение третьего, четвертого и более высоких обертонов в теплообменниках наблюдается редко.

Акустические частоты вибраций в теплообменнике могут возбуждаться либо вихрями, либо турбулентными вибрациями. Установлено, что пока возбуждающие частоты лежат в пределах 20% акустической частоты, возникает лишь громкий шум,однако акустическая вибрация может вызывать разрушение в том случае, когда она попадает в резонанс с каким-либо элементом теплообменника. Тщательно выполненные проекты теплообменников учитывают, что частоты собственных колебаний труб должны отличаться от акустических частот кожуха теплообменника. Акустические частоты кожуха можно изменить, вставляя расстраивающую пластину, расположенную параллельно направлению поперечного обтекания. Это изменяет характерную длину, а теплоотдача и перепад давления не изменяются.

Н аправление потока

Рис. 8.13. Наиболее вероятные формы стоячих акустических волн для основного (1) тона, первого (2) и второго (3) обертонов.