- •1.Топография лобно-теменно-затылочной, височной областей. Границы. Особенности кровоснабжения и венозного оттока головы. Клетчаточные слои мягких тканей свода черепа. Лимфоотток.

- •2.Костная основа головы. Переломы костей свода черепа и основания черепа. Локализация, особенности, топическая диагностика, осложнения.

- •3.Послойная топография височной области. Черепно-мозговая топография.

- •4.Топография внутреннего основания черепа.

- •5.Оболочки мозга. Синусы твёрдой мозговой оболочки. Подоболочечные пространства.

- •6.Топография сосцевидной области. Формы строения сосцевидного отростка. Трепанационный треугольник Шипо.

- •7.Деление лица на области. Особенности венозного оттока, иннервация, лимфоотток.

- •8.Околоушно-жевательная область. Топография околоушной слюнной железы, её выводного протока.

- •9. Топография и функция тройничного нерва.

- •10. Топография и функция лицевого нерва.

- •11.Топографическая анатомия щёчной области.

- •12.Топография глубокой области лица.

- •13.Деление шеи на области и треугольники.

- •14.Клетчаточные пространства шеи – топография, клиническое значение, пути распространения гноя, оперативные вмешательства.

- •15.Срединные и боковые кисты и свищи шеи.

- •16.Топография органов шеи. Гортань, трахея, глотка, пищевод.

- •17.Топография лестничных щелей и лестнично-позвоночного треугольника.

- •18.Топография сонного и подчелюстного треугольников. Треугольник Пирогова.

- •19.Лимфатическая система шеи. Лимфатические узлы, пути оттока лимфы.

- •21.Топография шейного сплетения и шейного отдела симпатического ствола.

- •22.Топография сосудисто-нервного пучка шеи.

- •23.Топографическая анатомия щитовидной железы. Кровоснабжение, топография возвратных нервов.

- •24.Топография молочной железы, послойное строение, топографо-анатомическое обоснование операций на молочной железе.

- •25.Пути метастазирования опухолей молочной железы, операции при раке молочной железы.

- •26.Послойная топография межреберья.

- •27.Топография сердца и перикарда.

- •28.Топография париетальной плевры, плевральных синусов, кровоснабжение, иннервация плевры, лимфоотток.

- •29.Топография лёгких, корней лёгких.

- •30.Топография средостения.

- •31.Топография грудного отдела пищевода.

- •32.Топография трахеи и бронхов, блуждающих и диафрагмальных нервов.

- •33.Топография непарных и полунепарных вен, грудного протока, симпатического ствола.

- •34.Послойная топография переднебоковой стенки живота.

- •35.Топография белой линии живота, пупочного кольца, влагалища прямых мышц живота.

- •36.Топография пахового канала

- •37.Проекция внутренних органов на переднюю брюшную стенку.

- •38.Топография диафрагмы. Треугольники.

- •39.Топография поясничной области.

- •40.Топография брюшины. Свойства брюшины.

- •41.Клиническое значение сальниковой сумки.

- •42.Клиническое значение преджелудочной и печёночной сумок.

- •43.Обоснвоание возникновения поддиафрагмальных процессов, меры профилактики.

- •44.Топография печени.

- •45.Топография внепечёночных желчных протоков и желчного пузыря.

- •46.Топографо-анатомическая сущность портальной гипертензии и её оперативное лечение.

- •48.Топография желудка.

- •49.Топография двенадцатиперстной кишки.

- •50.Топография панкреас – голотопия, скелетотопия, кровоснабжение, иннервация, отток лимфы. Хирургические доступы.

- •51.Топография тонкой кишки.

- •52.Топография толстой кишки и аппендикса.

- •53.Топография забрюшинного пространства.

- •54.Топография почек и мочеточников.

- •55.Топография таза. Скелет, соединения, мышцы, фасции, клетчаточные пространства.

- •56.Клиническое значение образование брюшины малого таза.

- •57.Топографо-анатомическое обоснование ректального обследования.

- •58.Топография прямой кишки, мочевого пузыря, матки, придатков, уретры.

- •59.Топография дельтовидной и лопаточной области. Распространение гноя по клетчатке. Лопаточный артериальный круг.

- •60.Топография подмышечной впадины. Границы, слои, топография пучка, пути распространения гноя по клетчатке.

- •61.Топография плечевого сустава.

- •62.Топография плеча.

- •63.Топография локтевого сустава и локтевой ямки.

- •64.Топография предплечья.

- •65.Топография кисти.

- •66.Топография ягодичной области.

- •67.Топография тазобедренного сустава.

- •68.Топография передней области бедра. Границы, мышечные ложа. Бедренный треугольник.

- •69.Топография бедренного канала.

- •70.Топография подколенной ямки.

- •71.Топография коленного сустава.

- •72.Топография голени.

- •73.Топография поперечных распилов бедра и голени в средней трети.

- •74.Топография стопы.

- •75.Коллатеральное кровообращение нижних конечностей.

- •1.Определение понятий хирургия и топ.Анатомия. Этапы развития хирургии. История кафедры.

- •2.Понятие о хирургической операции.

- •3.Методы борьбы с кровотечением. Техника остановки кровотечения.

- •4.Проеционные линии сосудов в человеческом теле.

- •5.Пункция магистральных сосудов. Методика Сельдингера.

- •6.Топографо-анатомическое обоснование рентгеноангиографии.

- •7.Сосудистый шов. История его разработок, техника, варианты, принципы.

- •8.Оперативная ангиология. Вклад отечественных учёных.

- •9.Операции при артериальной окклюзии. Открытая и закрытая тромбэктомия, тромбинтимэктомия, варианты шунтирования.

- •10.Свободная кожная пластика.

- •11.Пластика местными тканями.

- •12.Пластика отдалёнными тканями на питающей ножке.

- •13.Эстетическая хирургия.

- •14.Пересадка органов и тканей.

- •15.Пхо ран головы.

- •16.Трепанация черепа. Понятие о костно-пластической трепанации. Хирургические инструменты для операций на черепе.

- •17.Декомпрессивная трепанация по Кушингу.

- •18.Вагосимпатическая блокада по Вишневскому.

- •19.Трахеотомия.

- •20.Операции на щитовидной железе – энуклеация, струмэктомия, гемиструмэктомия. Операции при хемодектомах.

- •21.Хирургическое лечение интра-ретромаммарных маститов.

- •22.Техника плевральной пункции при гемо- и пневмотораксе. Ошибки и осложнения.

- •23.Оперативные доступы к сердцу. Хирургическое лечение ранений сердца.

- •24.Резекция ребра (показания, техника).

- •25.Операции при проникающих ранениях грудной клетки. Пневмоторакс.

- •26.Прокол сердечной сумки.

- •27.Топографо-анатомическое обоснование оперативных доступов к органам брюшной полости. Оптимальный лапаратомный доступ. Тесты Сазон-Ярошевича. Классификация доступов в брюшную полость.

- •28.Правила завершения операций в полости живота. Дренирование брюшной полости.

- •29.Понятие о лапароскопии как методе диагностики и лечения заболеваний органов брюшной полости.

- •30.Слабые места брюшной стенки. Классификация грыж. Принципы оперативного лечения.

- •31.Понятие о скользящих, врождённых и ущемлённых грыжах.

- •32.Тактика хирурга при ревизии брюшной полости по поводу перитонита.

- •33.Этапы развития прямой паховой грыжи.

- •34.Техника операции при прямой паховой грыже.

- •35.Этапы развития косой паховой грыжи.

- •36.Операции при косой паховой грыже.

- •38.Операции при грыжах белой линии живота.

- •39.Операции при пупочных грыжах (по Лексеру, Мейо, Сапежко).

- •40.Принципы энтерорафии. Шов Альберта, Ламбера, Шмидена.

- •41.Техника резекции тонкой кишки.

- •42.Техника и показания к операции наложения противоестественного заднего прохода.

- •43.Техника и показания к операции гастростомии (по Витцелю, Топроверу).

- •44.История развития абдоминальной хирургии. Вклад наших учёных.

- •45.Хирургия желудка. Истории развития. Обоснование резекции и ваготомии.

- •46.Резекция желудка Бильрот 1 и 2. Дата первой операции в России.

- •47.Топографо-анатомическое обоснование швов печени. Техника выполнения.

- •48.Операции на желчном пузыре.

- •49.Аппендэктомия доступом по Волковичу-Дьяконову.

- •50.Оперативная хирургия почек. Нефрэктомия и пиелотомия.

- •51.Высокое сечение мочевого пузыря.

- •52.Пункция суставов – тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого.

- •53.Современные методы ампутаций конечностей.

- •Трехмоментная ампутация

- •54.Показания к ампутации и техника. Обработка костного опила, культи нерва и магистрального сосуда.

- •Противопоказания к ампутации и экзаркуляции

- •В настоящее время применяется два способа обработки надкостницы

- •57.Техника костно-пластической ампутации бедра по Гритти-Альбрехту.

- •58.Воспалительные заболевания пальцев (панариции) и техника операций при них.

- •59.Локализация флегмон кисти и техника операций при них.

- •60.Шов и пластика сухожилий.

- •61.Шов нервов.

- •62.Хирургические инструменты. Классификация, правила пользования.

- •63.Хирургические узлы и швы. Виды, назначение. Правила вязания, наложение и снятие.

- •64. Современные требования к лапароскопическому доступу.

- •65.Определение эндоскопической хирургии. Этапы развития.

44.История развития абдоминальной хирургии. Вклад наших учёных.

25 июня 1635 года – 1 операция на животе – Беннель.

Хирургия желудка.

1842 г. – В. Басов «Замечания об искусственном пути в желудок» - методика гастротомии.

1876 г. Берней – успешно выполнил гастротомию.

В России – Снегирёв.Первая резекция желудка – Ж. Пиану- неудачно.9 апреля 1879 года – резекция – неудачная, Ридигер.

1881 г. – Бильрот успешная резекция желудка, Бильрот – основоположник хирургии желудка.

1881 г. – в России после Бильрота.

Резекция по Бильрот – до 1939 года занимала лидирующее лечение язвенной болезни.

1939 год – Дрегстен – ваготомия - органосохраняющая операция.

45.Хирургия желудка. Истории развития. Обоснование резекции и ваготомии.

1842 г. – В. Басов «Замечания об искусственном пути в желудок» - методика гастротомии.

1876 г. Берней – успешно выполнил гастротомию.

В России – Снегирёв.Первая резекция желудка – Ж. Пиану- неудачно.9 апреля 1879 года – резекция – неудачная, Ридигер.

29 января 1881 г. – Бильрот успешная резекция желудка, Бильрот – основоположник хирургии желудка.

1881 г. – в России после Бильрота.

Резекция по Бильрот – до 1939 года занимала лидирующее лечение язвенной болезни.

1939 год – Дрегстен – ваготомия - органосохраняющая операция.

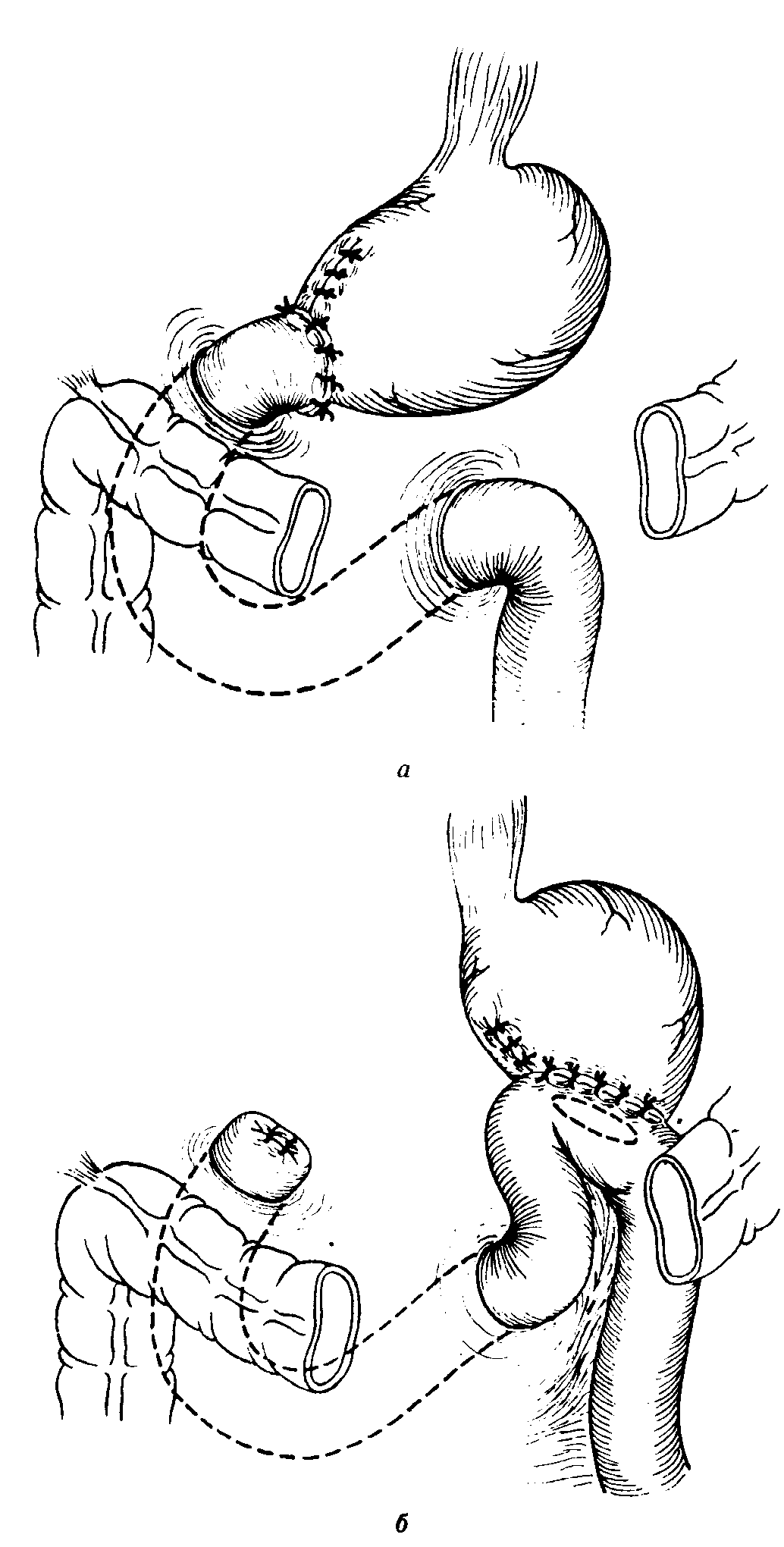

Резекция по Бильрот 1 – термино-терминальный гастро-дуоденоанастамоз (конец в конец). По Бильрот 2 – термино-латеральный гастро-еюноанастамоз (конец в бок) – минуя 12 п.кишку – соединяется желудок с тощей кишкой, чтобы не натягивать ткани.

Пиролопластика – рассекается пилорический отдел вдоль, а сшивается поперёк.

Ваготомия – 10 пара – блуждающий нерв отвечает за первую фазу желудочной секреции. После – метеоризм, м-б поносы, но это – органосохраняющая операция.

Селективная ваготомия – пересекаются ветви, которые идут к желудку.

Значительный вклад в развитие хирургии желудка внесли замечательные русские хирурги П. А. Герцен и С. С. Юдин. Большим шагом вперед явилось введение в 1920-е годы сшивающего аппарата Petz, который распространился по всему миру.

46.Резекция желудка Бильрот 1 и 2. Дата первой операции в России.

Дата первой операции в России – 1881 год. Рис. А – Бильрот 1. Б – Бильрот 2.

Мобилизацию желудка производят так же, как описано выше; после резекции желудка накладывают анастомоз между культями двенадцатиперстной кишки и желудка. Таким образом восстанавливают прямой путь для продвижения пищи через двенадцатиперстную кишку. Просвет двенадцатиперстной кишки можно соединять не с частью, а со всей культей желудка: для этого, по Габереру, отверстие желудка путем собирания краев его в складки (гофрирование) приводится в соответствие с отверстием кишки, в результате чего образуется род заслонки. По С. С. Юдину, уменьшение просвета желудка достигается менее сложным приемом — иссечением и ушиванием малой кривизны.

В ряде случаев при операции по Бильрот I, когда сблизить культи двенадцатиперстной кишки и желудка трудно и наложение анастомоза связано с большим натяжением, возможностью прорезания швов, прибегают к предварительной мобилизации двенадцатиперстной кишки по К о х е р у , позволяющей переместить ее влево: вдоль правого края нисходящего отдела двенадцатиперстной рассекают пристеночную брюшину, почечно-двенадцатиперстную брюшинную связку, двенадцатиперстную кишку с головкой поджелудочной железы отслаивают от подлежащей забрюшинной фасции и перемещают влево.

При язве желудка и duodenum показана резекция не менее 2/3 желудка с целью удаления гормональной зоны (антрум), основной массы ки-слотопродуцирующих желез (тело желудка) и возможно полного пересечения ветвей блуждающих нервов (С. С. Юдин).

При неудалимых язвах двенадцатиперстной кишки применяют пилороантральную резекцию желудка для "выключения". Хотя после резекции по поводу язвы желудка стойкое выздоровление наблюдают в 70—80% случаев, все же, по мнению большого числа врачей, эта операция является калечащей, дает немалый процент смертности и ряд тяжелых осложнений: пептические язвы соустья, агастральная астения, рецидивы.

В настоящее время при хирургическом лечении язв желудка и особенно двенадцатиперстной кишки приобретают все большее распространение органо-сохраняющие операции. Доказано, что денервацией желудка путем невротомии блуждающего нерва можно добиться резкого снижения кислотности и устранить этим одну из главных причин, вызывающих и поддерживающих существование язвы. Эта операция производится в настоящее время не самостоятельно, а в сочетании с другими операциями: пилоропластикой, пилороантральной резекцией, гастроэнтеростомией, так как без них не устраняется вторая причина язвы — пилороспазм, пилоростеноз. Ваготомия особенно показана при язвах двенадцатиперстной кишки, сопровождающихся высокой кислотностью. Ее производят при рецидивах язв, пептических язвах.

Ваготомия производится пересечением или иссечением участка (2—3 см) левого блуждающего нерва ниже диафрагмы, на стенке желудка: этим достигается "селективная ваготомия", так как производится иссечение только тех ветвей нерва, которые идут к желудку. Иссечение выше диафрагмы одного или обоих (правого и левого) нервов нарушает иннервацию и функцию и других органов (печень, поджелудочная железа».

Пилоропластика заключается в том. что область привратника, переднюю его стенку, рассекают продольным разрезом, а затем зашивают в поперечном направлении; это значительно расширяет просвет и облегчает эвакуацию желудочного содержимого. Резекция пилорического отдела в сочетании с ваготоми-ей можно делать в более ограниченном объеме, а в отдельных случаях при язве двенадцатиперстной кишки заменять ее гастроэнтеростоми-ей.

При раке в целях предупреждения рецидивов производят полное или почти полное удаление желудка — гастрэкто-мию или субтоталъную резекцию. Вместе с желудком удаляют все его связки с заложенными в них лимфатическими узлами и весь большой сальник, в котором могут быть метастазы раковых клеток. При прорастании опухоли в соседние органы — печень, поджелудочную железу, попе-речноободочную кишку, селезенку — в случае отсутствия отдаленных метастазов в настоящее время сменяю расширенные и комбинированные резекции, при которых удаляют частично печень, поджелудочную железу и попереч-ноободочную кишку (Е. Л. Березов, 1956). Этот метод хотя и повышает опасность операции, но дает более благоприятные отдаленные результаты, чем обычная гастрэктомия.

После расширенной резекции желудка восстановление пищеварительного тракта осуществляют вшиванием культи кардии или пищевода (если удалена и кардия) в подведенную тощую кишку либо замещают желудок отрезком кишки по Захарову.