- •Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Электрическое поле диполя.

- •Потенциал электростатического поля

- •Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности

- •Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

- •Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме

- •Применение теоремы Гаусса к расчету некоторых электростатических полей в вакууме Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

- •Свободные и связанные заряды в диэлектриках.

- •Теорема Гаусса.

- •Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков

- •Сегнетоэлектрики

- •Проводники в электростатическом поле

- •10. «Энергия заряженного уединенного проводника, конденсатора и системы зарядов»

- •12. Электрический ток, сила и плотность тока

- •14. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость.

- •15. Сторонние силы, электродвижущая сила, напряжение.

- •17. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца

- •19. Магнитное поле и его характеристики

- •Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля

- •21.Вихревой характер магнитного поля. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме.

- •22. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Острограцкого-Гаусса.

- •26. Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. Точка Кюри

- •Взаимная индукция

- •31. Трансформаторы

- •32. Энергия магнитного поля

- •5.1. Вихревое электрическое поле

- •5.2.Ток смещения

17. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца

Рассмотрим однородный проводник, к концам которого приложено напряжение U. За время dt через сечение проводника переносится заряд

При этом силы электростатического поля и сторонние силы совершают работу:

Если сопротивление проводника R, то используя закон Ома получим, что работа тока:

Из (1) и (2) следует, что мощность тока:

Эта мощность может расходоваться на совершение работы над внешними телами; на протекание химических реакций; на нагревание данного участка цепи и др. В случае, когда проводник неподвижен и химических превращений в нем не совершается, работа тока затрачивается на увеличение внутренней энергии проводника, в результате чего проводник нагревается. Принято говорить, что при протекании тока в проводнике выделяется тепло

Если

сила тока изменяется со временем, то

количество теплоты, выделяющееся в

проводнике за время t, вычисляется

по формуле

Если

сила тока изменяется со временем, то

количество теплоты, выделяющееся в

проводнике за время t, вычисляется

по формуле

где - dV элементарный объем.

Разделив это выражение на dV и dt, найдем количество теплоты, выделяющееся в единице объема в единицу времени:

Величину Qуд называют удельной тепловой мощностью тока. Эта формула представляет собой дифференциальную форму закона Джоуля - Ленца.

18. Ионизация газов. Несамостоятельный газовый разряд.

Газы при обычных условиях состоят из нейтральных атомов и молекул и не содержат свободных зарядов (электронов и ионов). Газ становится проводником электричества, когда некоторая часть его молекул ионизуется, т. е. произойдет расщепление нейтральных атомов и молекул на ионы и свободные электроны. Для этого газ надо подвергнуть действию какого-либо ионизатора (например, поднеся к заряженному электрометру пламя свечи, наблюдаем спад его заряда; здесь электропроводность газа вызвана нагреванием).

При ионизации газов, таким образом, под действием какого-либо ионизатора происходит вырывание из электронной оболочки атома или молекулы одного или нескольких электронов, что приводит к образованию свободных электронов и положительных ионов. Электроны могут присоединяться к нейтральным молекулам и атомам, превращая их в отрицательные ионы. Следовательно, в ионизованном газе имеются положительные и отрицательные ионы и свободные электроны. Прохождение электрического тока через газы называется газовым разрядом.

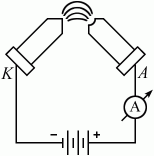

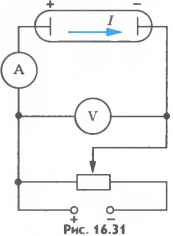

Несамостоятельный разряд. Для исследования разряда в газе при различных давлениях удобно использовать стеклянную трубку с двумя электродами (рис.16.31).

Пусть с помощью какого-либо ионизатора в газе образуется в секунду определенное число пар заряженных частиц: положительных ионов и электронов. При небольшой разности потенциалов между электродами трубки положительно заряженные ионы перемещаются к отрицательному электроду, а электроны и отрицательно заряженные ионы - к положительному электроду. В результате в трубке возникает электрический ток, т. е. происходит газовый разряд. Не все образующиеся ионы достигают электродов; часть их воссоединяется с электронами, образуя нейтральные молекулы газа. По мере увеличения разности потенциалов между электродами трубки доля заряженных частиц, достигающих электродов, увеличивается. Возрастает и сила тока в цепи. Наконец, наступает момент, при котором все заряженные частицы, образующиеся в газе за секунду, достигают за это время электродов. При этом дальнейшего роста силы тока не происходит (рис.16.32). Ток, как говорят, достигает насыщения. Если действие ионизатора прекратить, то прекратится и разряд, так как других источников ионов нет. По этой причине такой разряд называют несамостоятельным разрядом.

Самостоятельный газовый разряд и его типы

Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным.

Типы: 1. Тлеющий разряд возникает при низких давлениях. Его можно наблюдать в стеклянной трубке с впаянными у концов плоскими металлическими электродами (рис. 8.5). Вблизи катода располагается тонкий светящийся слой, называемый катодной светящейся пленкой 2.

Между катодом и пленкой находится астоново темное пространство 1. Справа от светящейся пленки помещается слабо светящийся слой, называемый катодным темным пространством 3. Этот слой переходит в светящуюся область, которую называют тлеющим свечением 4, с тлеющим пространством граничит тёмный промежуток – фарадеево тёмное пространство 5. Все перечисленные слои образуют катодную часть тлеющего разряда. Вся остальная часть трубки заполнена святящимся газом. Эту часть называют положительным столбом 6.

Рис. 8.5

При понижении давления катодная часть разряда и фарадеево тёмное пространство увеличивается, а положительный столб укорачивается.

Измерения показали, что почти все падения потенциала приходятся на первые три участка разряда (астоново темное пространство, катодная святящаяся плёнка и катодное тёмное пятно). Эту часть напряжения, приложенного к трубке, называют катодным падением потенциала.

В области тлеющего свечения потенциал не изменяется – здесь напряженность поля равна нулю. Наконец, в фарадеевом тёмном пространстве и положительном столбе потенциал медленно растёт.

2. Искровой разряд возникает в газе обычно при давлениях порядка атмосферного. Он характеризуется прерывистой формой. По внешнему виду искровой разряд представляет собой пучок ярких зигзагообразных разветвляющихся тонких полос, мгновенно пронизывающих разрядный промежуток, быстро гаснущих и постоянно сменяющих друг друга (рис. 8.6). Эти полоски называют искровыми каналами.

-

Тгаза = 10 000 К

~

40 см

~

40 смI = 100 кА

t = 10–4 c

l ~ 10 км

Рис. 8.6

После того, как разрядный промежуток «пробит» искровым каналом, сопротивление его становится малым, через канал проходит кратковременный импульс тока большой силы, в течение которого на разрядный промежуток приходится лишь незначительное напряжение. Если мощность источника не очень велика, то после этого импульса тока разряд прекращается. Напряжение между электродами начинает повышаться до прежнего значения, и пробой газа повторяется с образованием нового искрового канала.

3. Дуговой разряд. Если после получения искрового разряда от мощного источника постепенно уменьшать расстояние между электродами, то разряд из прерывистого становится непрерывным, возникает новая форма газового разряда, называемая дуговым разрядом (рис. 8.8).

|

|

|

~ 103 А |

|

|

Рис. 8.8 |

||

При этом ток резко увеличивается, достигая десятков и сотен ампер, а напряжение на разрядном промежутке падает до нескольких десятков вольт. Согласно В.Ф. Литкевичу (1872 – 1951), дуговой разряд поддерживается, главным образом, за счет термоэлектронной эмиссии с поверхности катода. На практике – это сварка, мощные дуговые печи.

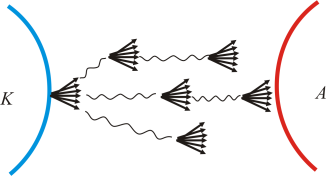

4. Коронный разряд (рис. 8.9).возникает в сильном неоднородном электрическом поле при сравнительно высоких давлениях газа (порядка атмосферного). Такое поле можно получить между двумя электродами, поверхность одного из которых обладает большой кривизной (тонкая проволочка, острие).

|

|

|

Рис. 8.9

Наличие второго электрода необязательна, но его роль могут играть ближайшие, окружающие заземленные металлические предметы. Когда электрическое поле вблизи электрода с большой кривизной достигает примерно 3∙106 В/м, вокруг него возникает свечение, имеющее вид оболочки или короны, откуда и произошло название заряда.