- •Д.В. Иоргачев

- •Д.В. Иоргачев

- •Isbn 5-88405-041-0 © Авторы, 2002 содержание

- •Глава 1. Краткий обзор по истории развития оптической связи …………………………………….6

- •Глава 2. Основные принципы действия волоконных световодов.

- •Глава 3. Оптические волокна и кабели. Классификация,

- •Глава 4. Основные положения по конструированию и особенности

- •Глава 5. Методы испытания волоконно-оптических кабелей ..........................................................139

- •5.3.1. Общие положения .........................................................................................................146

- •Глава 6. Строительство и монтаж волоконно-оптических линий связи.........................................168

- •Глава 7. Основы технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи .....................205

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Волны, частицы и электромагнитный спектр

- •2.2. Принцип действия волоконных световодов

- •2.3. Основные положения геометрической (лучевой) оптики

- •2.3.1. Основы геометрической оптики

- •2.3.2. Анализ лучевого распространения света в волоконных световодах

- •2.4. Основные положения волновой теории

- •2.4.1. Основные понятия

- •2.4.2. Взаимодействие оптической волны со средой

- •2.4.3. Волновые уравнения

- •2.4.4. Граничные условия

- •2 .4.5. Волновой анализ распространения мод

- •2.4.6. Глоговское группирование мод

- •2.5. Параметры оптических волокон

- •2 .5.1. Геометрические и оптические параметры оптических волокон

- •2.5.2. Параметры передачи оптических волокон

- •2.5.3. Механические параметры оптических волокон

- •Глава 3

- •3.1. Многомодовые и одномодовые оптические

- •3.2. Материалы оптических волокон из кварцевого стекла

- •3.3. Изготовление оптических волокон

- •3.3.1. Общие положения

- •3.3.2. Технология изготовления опорных кварцевых труб

- •3.3.3. Изготовление заготовок путем плавления стекла

- •3.3.4. Изготовление заготовки методом осаждения стекла из паровой фазы

- •3.3.5. Модифицированный метод химического парофазного осаждения (мсvd)

- •3.3.6. Плазменный метод химического парофазного осаждения (pcvd)

- •3.3.7. Метод внешнего парофазного осаждения (ovd)

- •3.3.8. Метод осевого парофазного осаждения (vаd)

- •Vad метод изготовления заготовок

- •3.3.9. Вытяжка оптического волокна

- •3.4. Конструкции и материалы волоконно-оптических кабелей

- •3.4.1. Типы конструкций волоконно-оптических кабелей

- •3.4.2. Основные элементы волоконно-оптического кабеля

- •3.4.3. Защита волоконно-оптического кабеля от влаги

- •3.4.4. Пожаробезопасность волоконно-оптических кабелей

- •3.4.5. Материалы для конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей

- •3.4.6. Конструкции волоконно-оптических кабелей

- •Глава 4.

- •4.1. Исходные положения по конструированию

- •4.2. Расчет параметров вок на основе общих

- •4.3. Расчет оптических параметров и параметров передачи ов

- •4.4. Расчет механической прочности ок

- •4.4.1. Оценка внешних механических нагрузок, действующих на ок

- •4.4.2. Расчет механической прочности оптического кабеля и выбор конструкции

- •4.5. Расчет геометрических размеров вок и его элементов

- •4.5.1. Расчет геометрических размеров вок

- •4.5.2. Конструирование и расчет гофрированного покрова вок

- •4.6. Расчет масс элементов волоконно-оптического кабеля

- •4.7. Расчет уровня затухания оптического волокна

- •4.8. Технология изготовления волоконно-оптических кабелей

- •Глава 5

- •5.1. Классификация испытаний вок

- •5.2. Цель и особенности основных видов испытаний вок

- •5.3. Методы испытания вок

- •5.3.1. Общие положения

- •5.3.2. Методы измерения конструктивных параметров

- •5.3.3. Методы измерения оптических характеристик и параметров вок

- •5.3.4. Методы испытания вок на стойкость к механическим воздействиям

- •5.3.5. Методы испытания вок на стойкость к воздействию внешних факторов

- •Глава 6

- •6.1. Особенности и организация строительства волс

- •6.2. Прокладка и подвеска оптических кабелей

- •6.2.1. Прокладка ок в телефонной канализации

- •6.2.2. Прокладка ок в трубах, лотковой канализации, коллекторах и туннелях

- •6.2.3. Прокладка ок в грунт

- •6.2.4. Прокладка ок через водные преграды

- •6.2.5. Подвеска кабелей на опорах воздушных линий и стойках

- •6.3. Оптические соединители, конструкции муфт ок и

- •6.3.1. Потери при соединении волокон

- •6.3.2. Подготовка ов к сращиванию

- •6.3.3. Способы сращивания ов

- •6.3.4. Оконцовка волокна

- •6.3.5. Конструкции муфт ок и особенности их монтажа

- •Глава 7

- •7.1. Организация технической эксплуатации волс

- •7.2. Эксплуатационно-технические требования к волс

- •7.3. Организация технического обслуживания волс

- •7.4. Планирование, контроль и обеспечение работ

- •7.5. Технический учет и паспортизация волс

- •7.6. Ремонт линейных сооружений волс

- •7.7. Охрана кабельных сооружений волс

- •7.8. Телеконтроль, служебная связь и электропитание

- •7.9. Методы измерения волоконно-оптических линий связи

- •7.9.1. Назначение и виды измерений

- •7.9.2. Методы измерения параметров и характеристик

- •7.9.3. Измерения на воли во время аварий

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6.

- •Глава 7.

4.4. Расчет механической прочности ок

4.4.1. Оценка внешних механических нагрузок, действующих на ок

Для правильной оценки внешних механических нагрузок, действующих на оптический кабель, следует рассмотреть сначала механизм разрушения оптических волокон под воздействием механических напряжений.

Растягивающие нагрузки. Такие нагрузки ОК делятся на постоянные и переменные, статические и динамические. Прочность оптического волокна определяется в основном наличием поверхностных трещин, которые произвольно располагаются вдоль всей его длины. Величина прочности зависит от длины образца оптического волокна, скорости приложения нагрузки и условий окружающей среды. Если к волокну не прикладывать нагрузок, то его механические и оптические свойства остаются неизменными, даже если на волокно воздействуют влага, вода, кислоты большой концентрации или другие химические вещества. Если к волокну прикладывать напряжение, то трещины на его поверхности могут увеличиваться. Таким образом, волокна, которые подвергаются растягивающему напряжению, кручению или перегибам, подвергаются воздействию статической усталости, что со временем приводит к ухудшению их прочностных характеристик.

Обычно при изготовлении оптические волокна подвергаются тестированию на механическую прочность, т.е. испытаниям на перемотку под натяжением по всей их длине. В результате использование волокон с низкой механической прочностью для изготовления оптических кабелей исключается.

Для выбора конструкции оптического кабеля необходимо помнить, что в процессе прокладки и эксплуатации кабель подвергается комплексному воздействию различных механических нагрузок. Рассмотрим важнейшие из них.

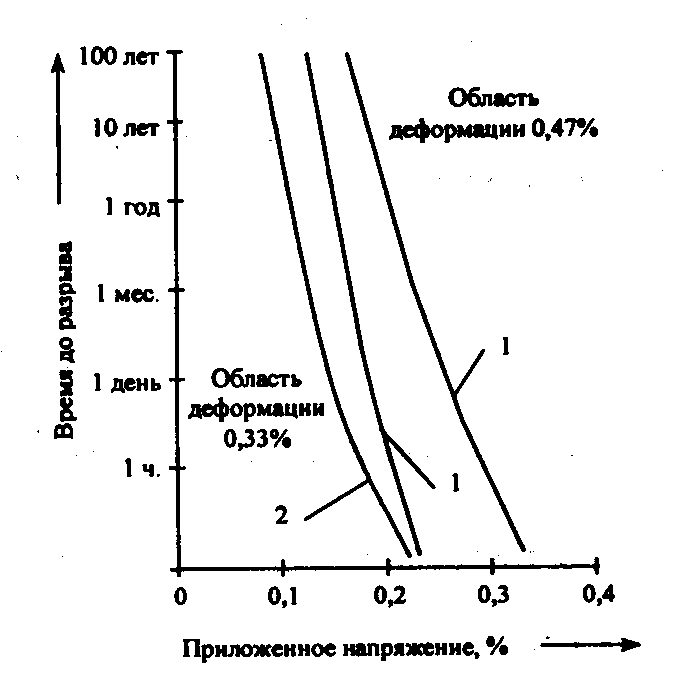

Постоянные статические нагрузки действуют, например, на кабель, намотанный под натяжением на барабан. Этот вид нагрузок вызывает усталостные напряжения, которые особенно в присутствии влаги могут вызвать разрушение оптического волокна при нагрузках, значительно меньших обеспечиваемых прочность материала, из которого оно изготовлено. Существующие модели, описывающие поведение кварцевого оптического волокна при воздействии статических усталостных напряжений, не дают возможность осуществить долгосрочное(свыше одного года) прогнозирование его поведения [3]. На рис.4.5 представлена зависимость момента наступления разрыва от относительной влажности и начальной деформации, полученная в рамках одной из разработанных моделей [8].

С татические

усталостные напряжения можно предотвратить,

регулируя отношение напряжения растяжения

волокна к максимальному кратковременному

разрушающему напряжению. Применение

специальных мер по защите волокна от

влаги, таких как желеобразные, заполнения

или металлические оболочки, также

значительно увеличивает стойкость

кабеля к данному виду нагрузок.

татические

усталостные напряжения можно предотвратить,

регулируя отношение напряжения растяжения

волокна к максимальному кратковременному

разрушающему напряжению. Применение

специальных мер по защите волокна от

влаги, таких как желеобразные, заполнения

или металлические оболочки, также

значительно увеличивает стойкость

кабеля к данному виду нагрузок.

П

Рис. 4.5. Зависимость

времени наступления разрыва от

приложенной нагрузки:

1 – относительная

влажность 2%;

2 – относительная

влажность 97%

• для воздушной прокладки (без учета ветровых нагрузок, обледенения и температуры)

![]() (4.34)

(4.34)

• при прокладке кабеля в грунте (сила натяжения кабеля на выходе из кассеты кабеле прокладочного ножа)

![]() , (4.35)

, (4.35)

где F — растягивающая нагрузка ОК, Н; P0 — погонный вес кабеля, кг/км; ln— расстояние между точками подвеса, м; f— стрела провеса, м; lк — расстояние между осью кабельного барабана и осью направляющего ролика кабелеукладчика, м; ζ — угол изгиба кабеля в кассете, рад; ηр— коэффициент полезного действия направляющего ролика; Т — коэффициент трения между материалами оболочки ОК и кассеты кабелепрокладочного ножа; g—ускорение свободного падения.

Формулы для расчета растягивающей силы, действующей на ОК при прокладке в кабельной канализации, приведены в разд. 7.1.2.

При эксплуатации кабеля в скважинах или при подводной прокладке растягивающие усилия определяются по выражению:

![]() ,

(4.36)

,

(4.36)

где Нмакс — максимальная глубина прокладки кабеля, м; Р0к— вес единицы длины кабеля с учетом закона Архимеда для среды, в которой осуществляется прокладка кабеля, кг; Роб —вес спускаемого объекта с учетом закона Архимеда для среды, в которой осуществляется прокладка, кг; kз — коэффициент запаса (kз = 2,5 — 3,0).

Вес любого изделия с учетом закона Архимеда

![]() , (4.37)

, (4.37)

где Рв — вес изделия в воздухе, кг; Vв — объем вытесняемой изделием жидкости, м3; γв— удельный вес жидкости (для морской воды γв = 1,1·103 кг/м3 ).

При подъеме кабеля с мелководья необходимо учитывать, что кабель извлекается из грунта. При этом справедливо следующее выражение для kз:

![]() (4.38)

(4.38)

где

,

,

(θп— угол подъема кабеля, град.; l — общая длина кабеля от точки подъема до точки приема на барабан, м; μ — постоянная трения на дне; lтр — длина кабеля, на которую воздействует трение на дне, м; lпр — провис кабеля, м).

Если провис кабеля составляет 3% и постоянная сила трения 0,3, а угол подъема кабеля равен 45о, то усилие подъема кабеля в 3,2 раза больше его веса. При подъеме с глубины 1,5 км длина поднимаемого кабеля составляет 4,8 км.

При подъеме кабеля с больших глубин длина поднимаемого отрезка обычно не велика (подъем кабеля осуществляется по частям).

Соотношение между натяжением кабеля и его относительным удлинением для конструкций морских ОК можно получить исходя из следующего выражения:

![]() ,

(4.40)

,

(4.40)

где εк— относительное удлинение кабеля; Еа — модуль Юнга армирующей проволоки; Sа— площадь поперечного сечения армирующей проволоки, мм; ЕМТ — модуль Юнга металличккой трубки, ГПа; SMT — площадь поперечного сечения металлической трубки, мм.

Изгибающие нагрузки. Этот вид нагрузок возникает при прохождении кабеля через ииправляющие ролики при его размотке и прокладке или через ролик блок-баланса. Величина этих нагрузок зависит от величины натяжения кабеля F и радиуса ролика и может быть найдена из выражения:

![]() ,

(4.40)

,

(4.40)

где Fизг — изгибающая нагрузка, Н; kж — коэффициент жесткости, определяемый опытным путем и зависящий от конструкции кабеля и радиуса ролика.

Раздавливающие нагрузки. Величина раздавливающей нагрузки (давления) q, приходящаяся на единицу длины кабеля, определяется по формуле:

![]() , (4.41)

, (4.41)

где q — раздавливающая нагрузка, Н/мм2; R — радиус ролика, мм.

Истирающие нагрузки непосредственного влияния на оптическое волокно не оказывают, если сохранена целостность защитной оболочки, и в дальнейшем рассматриваться не будут.

Гидростатическое давление. Расчет гидростатического давления на ОК Fr. Для царских кабелей, в конструкцию которых мажет входить тонкостенная металлическая трубка, можно рассчитать по формуле:

![]() (4.42)

(4.42)

Гидростатическое давление для толстостенной трубки можно определить по формуле:

(4.43)

(4.43)

где Е — модуль Юнга, ГПа; μ — коэффициент Пуассона; t — толщина трубки, мм; r — радиус трубы, мм; Fкр — критическое гидростатическое давление; rср — средний радиус трубки, мм; σу — предел текучести материала трубки, см3/кгс.