- •Д.В. Иоргачев

- •Д.В. Иоргачев

- •Isbn 5-88405-041-0 © Авторы, 2002 содержание

- •Глава 1. Краткий обзор по истории развития оптической связи …………………………………….6

- •Глава 2. Основные принципы действия волоконных световодов.

- •Глава 3. Оптические волокна и кабели. Классификация,

- •Глава 4. Основные положения по конструированию и особенности

- •Глава 5. Методы испытания волоконно-оптических кабелей ..........................................................139

- •5.3.1. Общие положения .........................................................................................................146

- •Глава 6. Строительство и монтаж волоконно-оптических линий связи.........................................168

- •Глава 7. Основы технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи .....................205

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Волны, частицы и электромагнитный спектр

- •2.2. Принцип действия волоконных световодов

- •2.3. Основные положения геометрической (лучевой) оптики

- •2.3.1. Основы геометрической оптики

- •2.3.2. Анализ лучевого распространения света в волоконных световодах

- •2.4. Основные положения волновой теории

- •2.4.1. Основные понятия

- •2.4.2. Взаимодействие оптической волны со средой

- •2.4.3. Волновые уравнения

- •2.4.4. Граничные условия

- •2 .4.5. Волновой анализ распространения мод

- •2.4.6. Глоговское группирование мод

- •2.5. Параметры оптических волокон

- •2 .5.1. Геометрические и оптические параметры оптических волокон

- •2.5.2. Параметры передачи оптических волокон

- •2.5.3. Механические параметры оптических волокон

- •Глава 3

- •3.1. Многомодовые и одномодовые оптические

- •3.2. Материалы оптических волокон из кварцевого стекла

- •3.3. Изготовление оптических волокон

- •3.3.1. Общие положения

- •3.3.2. Технология изготовления опорных кварцевых труб

- •3.3.3. Изготовление заготовок путем плавления стекла

- •3.3.4. Изготовление заготовки методом осаждения стекла из паровой фазы

- •3.3.5. Модифицированный метод химического парофазного осаждения (мсvd)

- •3.3.6. Плазменный метод химического парофазного осаждения (pcvd)

- •3.3.7. Метод внешнего парофазного осаждения (ovd)

- •3.3.8. Метод осевого парофазного осаждения (vаd)

- •Vad метод изготовления заготовок

- •3.3.9. Вытяжка оптического волокна

- •3.4. Конструкции и материалы волоконно-оптических кабелей

- •3.4.1. Типы конструкций волоконно-оптических кабелей

- •3.4.2. Основные элементы волоконно-оптического кабеля

- •3.4.3. Защита волоконно-оптического кабеля от влаги

- •3.4.4. Пожаробезопасность волоконно-оптических кабелей

- •3.4.5. Материалы для конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей

- •3.4.6. Конструкции волоконно-оптических кабелей

- •Глава 4.

- •4.1. Исходные положения по конструированию

- •4.2. Расчет параметров вок на основе общих

- •4.3. Расчет оптических параметров и параметров передачи ов

- •4.4. Расчет механической прочности ок

- •4.4.1. Оценка внешних механических нагрузок, действующих на ок

- •4.4.2. Расчет механической прочности оптического кабеля и выбор конструкции

- •4.5. Расчет геометрических размеров вок и его элементов

- •4.5.1. Расчет геометрических размеров вок

- •4.5.2. Конструирование и расчет гофрированного покрова вок

- •4.6. Расчет масс элементов волоконно-оптического кабеля

- •4.7. Расчет уровня затухания оптического волокна

- •4.8. Технология изготовления волоконно-оптических кабелей

- •Глава 5

- •5.1. Классификация испытаний вок

- •5.2. Цель и особенности основных видов испытаний вок

- •5.3. Методы испытания вок

- •5.3.1. Общие положения

- •5.3.2. Методы измерения конструктивных параметров

- •5.3.3. Методы измерения оптических характеристик и параметров вок

- •5.3.4. Методы испытания вок на стойкость к механическим воздействиям

- •5.3.5. Методы испытания вок на стойкость к воздействию внешних факторов

- •Глава 6

- •6.1. Особенности и организация строительства волс

- •6.2. Прокладка и подвеска оптических кабелей

- •6.2.1. Прокладка ок в телефонной канализации

- •6.2.2. Прокладка ок в трубах, лотковой канализации, коллекторах и туннелях

- •6.2.3. Прокладка ок в грунт

- •6.2.4. Прокладка ок через водные преграды

- •6.2.5. Подвеска кабелей на опорах воздушных линий и стойках

- •6.3. Оптические соединители, конструкции муфт ок и

- •6.3.1. Потери при соединении волокон

- •6.3.2. Подготовка ов к сращиванию

- •6.3.3. Способы сращивания ов

- •6.3.4. Оконцовка волокна

- •6.3.5. Конструкции муфт ок и особенности их монтажа

- •Глава 7

- •7.1. Организация технической эксплуатации волс

- •7.2. Эксплуатационно-технические требования к волс

- •7.3. Организация технического обслуживания волс

- •7.4. Планирование, контроль и обеспечение работ

- •7.5. Технический учет и паспортизация волс

- •7.6. Ремонт линейных сооружений волс

- •7.7. Охрана кабельных сооружений волс

- •7.8. Телеконтроль, служебная связь и электропитание

- •7.9. Методы измерения волоконно-оптических линий связи

- •7.9.1. Назначение и виды измерений

- •7.9.2. Методы измерения параметров и характеристик

- •7.9.3. Измерения на воли во время аварий

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6.

- •Глава 7.

2.5.2. Параметры передачи оптических волокон

К параметрам передачи ОВ относятся:

• коэффициент затухания;

• дисперсия ООВ;

• ширина полосы пропускания МОВ.

Коэффициент затухании оптического сигнала. Затухание в оптическом волокне — это мера ослабления оптической мощности, распространяемой вдоль ОВ между двумя его поперечными сечениями на данной длине волны. Затухание в ОВ выражается в дБ. Коэффициент затухания в ОВ — это величина затухания на единице длины волокна и выражается в дБ/км. Коэффициент затухания в ОВ обуславливается собственными потерями волокна и выражается в виде:

![]() ,

(2.74)

,

(2.74)

где αрр, αпт, αик, αпр — составляющие коэффициента затухания за счет рэлеевского рассеяния, поглощения в материале волокна, инфракрасного поглощения и поглощения на примесях ОВ, соответственно.

В общем виде потери энергии в материале волокна зависят от поглощения световой энергии, наличия посторонних примесей, таких как гидроксильные группы (ОН), ионы металлов (железа, кобальта, никеля, меди) и других включений, а так же от потерь на поглощение передаваемой мощности в инфракрасной области сектора.

Общие потери на поглощение в ОВ определяются формулой:

![]() (2.75)

(2.75)

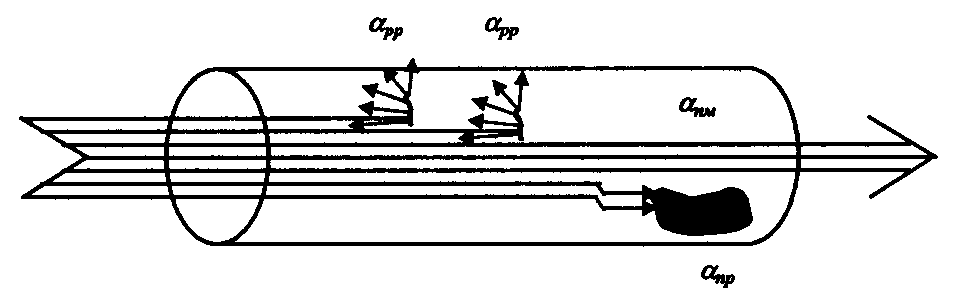

Механизм основных потерь, возникающих при распространении по ОВ электромагнитной энергии, иллюстрируется рис. 2.27. Часть мощности, поступающей на вход световода Рвх, рассеивается из-за изменения направления распространяемых лучей на нерегулярностях и их высвечивании в окружающее пространство (αрр), другая часть мощности поглощается материалом ОВ (αпм) в виде поляризации диполей ОВ, посторонними примесями, что проявляется в виде Джоулева тепла (αпр). В результате мощность на выходе Pвых. уменьшается.

Потери на поглощение существенно зависят от чистоты материала и при наличии посторонних примесей могут быть значительными. Потери на рассеяние лимитируют предел минимально допустимых потерь в ОВ.

Рис. 2.27. Механизм

основных потерь в световодах:

αрр-рассеяние

на нерегулярностях; αпр-поглощение

из-за примесей;

αпм-поглощение

в материале волокна

Рассеяние, с одной стороны, обусловлено неоднородностями материала ОВ, размеры которых меньше длины волны, а с другой — тепловыми флуктуациями показателя преломления.

Рассеяние света принципиально неустранимо и вносит свой вклад в затухание ОВ даже в том случае, когда потери света на поглощение равны нулю.

Составляющую коэффициента затухания ОВ αрр (дБ/км) за счет Рэлеевского рассеяния можно определить из выражения [4, 6]:

![]() (2.76)

(2.76)

где n1, — ПП сердцевины и равен 1,48 — 1,50; k=l,38·10-23 Дж/К — постоянная Больцмана; Т=1500К — температура затвердевания стекла при вытяжке; β=8,1·10-11 м2/Н — коэффициент сжимаемости (для кварца).

Составляющую αпм (дБ/км), связанную с потерями на диэлектрическую поляризацию, можно определить из выражения:

![]() (2.77)

(2.77)

где n1 — показатель преломления сердцевины ОВ; tgδ — тангенс угла диэлектрических потерь сердцевины ОВ.

Составляющую αик(дБ/км), обусловленную электронным и атомным резонансами в инфракрасной части спектра за счет колебания атомов в кристаллической решетке, можно определить из выражения [6]:

![]() (2.78)

(2.78)

где С и к — постоянные коэффициенты, равные, например, для кварца С=0,9, k=(0,7...0,9)10-6 м.

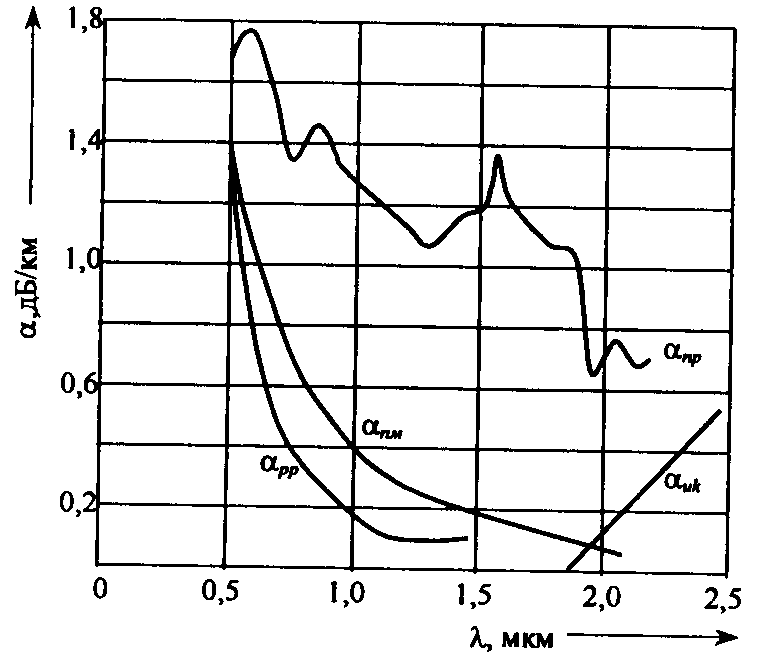

Н а

рис. 2.28 представлены типовые зависимости

основных составляющих потерь от длины

волны. Как видно из графика, рэлеевское

рассеивание αрр ограничивает

нижний предел потерь в левой части, а

инфракрасное поглощение αик

— в правой части спектра волн.

а

рис. 2.28 представлены типовые зависимости

основных составляющих потерь от длины

волны. Как видно из графика, рэлеевское

рассеивание αрр ограничивает

нижний предел потерь в левой части, а

инфракрасное поглощение αик

— в правой части спектра волн.

В

Рис. 2.28. Составляющие

потерь энергии

На более длинных волнах в качестве материала для волокна используются галоидные, халькогенидные и фтористые стекла. По сравнению с кварцевыми волокнами они обладают большей прозрачностью и обеспечивают снижение потерь на несколько порядков. С появлением ОВ из новых материалов становится реальным создание ВОЛС без регенераторов. Известны проекты строительства подводной оптической линии через Атлантический океан протяженностью 6000 км без регенераторов, в которых анализируется возможность применения ОВ из тетрафторида, изиркония и фторида бериллия [17].

Так как теоретические расчеты потерь на рэлеевское рассеяние и поглощение представляют собой сложную задачу и точность таких расчетов мала, то при практических расчетах α удобно применять следующие приближенные формулы [18]:

![]() (2.79)

(2.79)

где αрр — составляющая коэффициента затухания ОВ за счет рэлеевских потерь, дБ/км; λ — длина волны оптического излучения, введенного в ОВ, нм;

при расчете αрр в одномодовых ОВ второе слагаемое отбрасывается [8]:

![]() ,

(2.80)

,

(2.80)

где αрр — составляющая а за счет материальных потерь ОВ, дБ/км;

![]() ,

(2.81)

,

(2.81)

где αик — составляющая α ОВ за счет потерь в инфракрасной области, дБ/км.

Из потерь на примесях в реальных ОВ, выпускаемых в соответствии с требованиями ITU — TG.651, G.652 [9, 10], наиболее сильно проявляются потери на гидроксильном остатке воды (ОН), значения которых согласно [13] следующие:

![]() (2.82)

(2.82)

При правильном выборе материала для ОВ и рабочей длины волны λ суммарное оценочное значение коэффициента затухания ОВ, выраженное рэлеевскими потерями и общими потерями за счет поглощения, может быть определено согласно [6] выражением:

![]() (2.83)

(2.83)

где α — коэффициент затухания ОВ, дБ/км; kп = 0,1 —0,25 — экспериментальный поправочный коэффициент, учитывающий потери на поглощение.

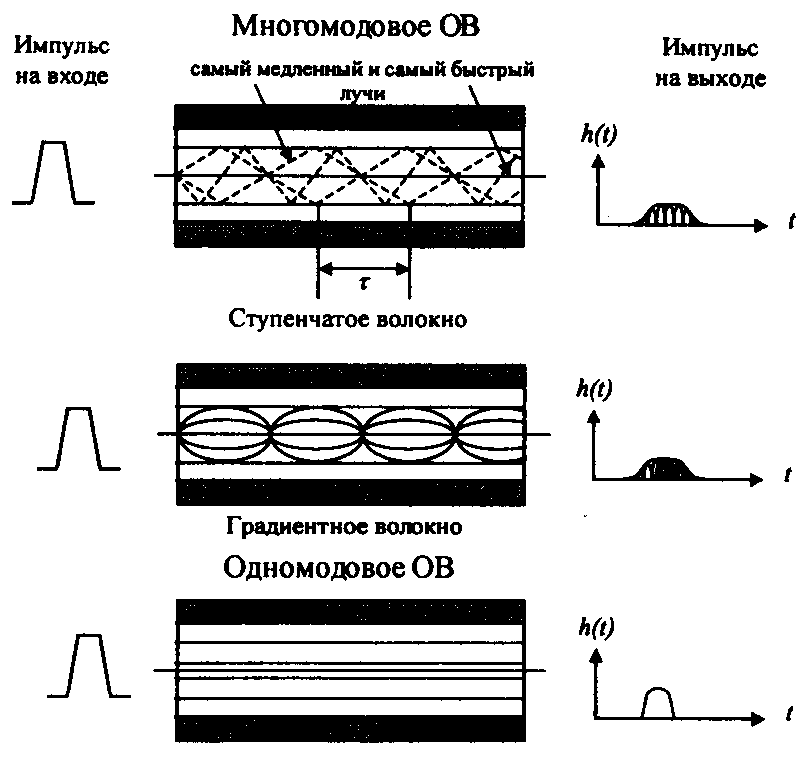

Дисперсия оптического сигнала. Наряду с коэффициентом затухания ОВ важнейшим параметром является дисперсия, которая определяет его пропускную способность для передачи информации.

Дисперсия — это рассеивание во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала, которое приводит к увеличению длительности импульса оптического излучения при распространении его по ОВ (рис. 2.29) и определяется разностью квадратов длительностей импульсов на выходе и входе ОВ [3]:

![]() (2.84)

(2.84)

где значения τвых и τвх определяются на уровне половины амплитуды импульсов.

Дисперсия не только ограничивает частотный диапазон ОВ, но существенно снижает дальность передачи сигналов, так как чем длиннее линия, тем больше увеличение длительности импульсов. Дисперсия в общем случае определяется тремя основными факторами: различием скоростей распространения направляемых мод, направляющими свойствами оптического волокна и параметрами материала, из которого оно изготовлено. В связи с этим основными причинами возникновения дисперсии являются, с одной стороны, большое число мод в ОВ (межмодовая дисперсия), а с другой стороны — некогерентность источников излучения, реально работающих в спектре длин волн Δλ (хроматическая дисперсия).

Межмодовая (модовая) дисперсия преобладает в многомодовых ОВ. Она обусловлена наличием большого количества мод, время распространения которых различно. Для ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления скорость распространения электромагнитных волн с длиной волны λ одинакова и равна:

![]() (2.85)

(2.85)

где с — скорость света, км/с.

В этом случае все лучи, падающие на торец ОВ под углами к его оси в пределах апертурного угла θа движутся в сердцевине волокна по своим зигзагообразным линиям и при одинаковой скорости распространения достигают приемного конца в разное время, что естественно, приводит к увеличению длительности принимаемого импульса (рис. 2.29). Все лучи, падающие на торец ОВ под углами к его оси в пределах 0< θп < θа достигают приемного устройства с некоторым временным сдвигом, что, естественно, приводит к увеличению длительности принимаемого импульса.

Межмодовая дисперсия градиентных ОВ, как правило, на порядок и более ниже, чем у ступенчатых волокон. Это обусловлено тем, что за счет уменьшения показателя преломления от оси ОВ к оболочке скорость распространения лучей вдоль их траекторий изменяется — так, на траекториях, близких к оси, она меньше, а на удаленных, естественно, — больше. Следовательно, лучи, распространяющиеся кратчайшими траекториями (ближе к оси), обладают меньшей скоростью, а лучи, распространяющиеся по более протяженным траекториям, имеют большую скорость. В результате время распространения лучей выравнивается и увеличение длительности импульса становится меньше.

Расширение импульса из-за модовой дисперсии характеризуется временем нарастания сигнала и определяется как разность между самым большим и самым малым временем прихода лучей в сечение световода на расстоянии l от начала.

С огласно

законам геометрической оптики время

распространения луча в ступенчатом

многомодовом ОВ зависит от угла падения

О„и, как было показано в [17], определяется

выражением:

огласно

законам геометрической оптики время

распространения луча в ступенчатом

многомодовом ОВ зависит от угла падения

О„и, как было показано в [17], определяется

выражением:

![]() (2.86)

(2.86)

где L — длина световода, км; n1 — показатель преломления сердцевины ОВ; с — скорость света, км/с.

Так как минимальное время распространения

оптического луча имеет место при θп

=0, а максимальное при θп

= θкр, соответствующие

им значения времени распространения

можно записать:

![]() (2.87)

(2.87)

о

Рис. 2.29.

Распространение излучения по ступенчатому

и градиентному многомодовым и одномодовому

ОВ

![]() (2.88)

(2.88)

где τмм — межмодовая дисперсия, пс.

Из последнего выражения следует, что

межмодовая дисперсия возрастает с

увеличением длины волокна. Однако это

справедливо только для идеального

волокна, в котором взаимодействие между

модами отсутствует. В реальных условиях

наличие неоднородностей, кручение и

изгиб волокна приводят к постоянным

переходам энергии из одних мод в другие,

т.е. к взаимодействию мод, в связи с чем

дисперсия становится пропорциональной

![]() .

Эго влияние проявляется не сразу, а

после определенного расстояния

прохождения световой волны, которое

носит название длины установившейся

связи мод и принимается равным 5 — 7

км для ступенчатого волокна и 10 — 15 км

— для градиентного. Оно установлено

эмпирическим путем.

.

Эго влияние проявляется не сразу, а

после определенного расстояния

прохождения световой волны, которое

носит название длины установившейся

связи мод и принимается равным 5 — 7

км для ступенчатого волокна и 10 — 15 км

— для градиентного. Оно установлено

эмпирическим путем.

В градиентных многомодовых волокнах время распространения оптических лучей определяется законом изменения показателя преломления и при определенных условиях выравнивается, что, естественно, уменьшает дисперсию. Так, при параболическом профиле показателя преломления, когда показатель степени в выражении (2.2) принимает значение и=2,

![]() (2.89)

(2.89)

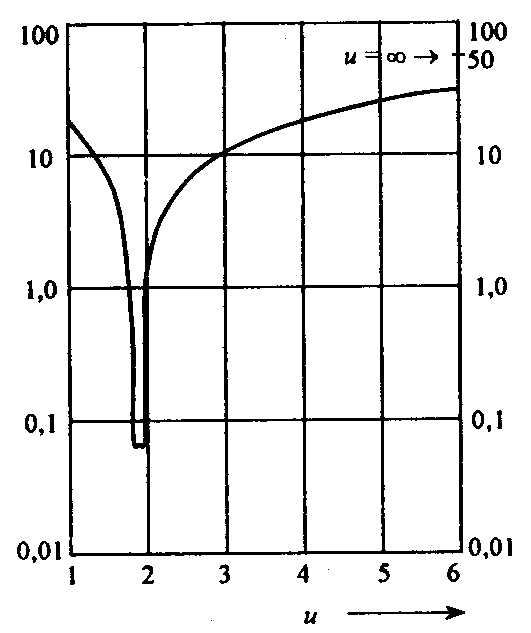

Наименьший разброс групповых задержек

из всех ППП, описываемых (2.2), получается

при показателе степени и=иопт,

т.е. при иопт=2(1 –

![]() )

[8]. При этом τмод достигает

минимального значения (рис. 2.30), равного

)

[8]. При этом τмод достигает

минимального значения (рис. 2.30), равного

![]() (2.90)

(2.90)

Из этого рисунка τмод может быть представлено в виде:

![]() (2.91)

(2.91)

Характер кривой на рисунке свидетельствует, что для минимизации дисперсии необходимо тщательно управлять значением и, что на практике оказывается нелегким делом. А всякое изменение профиля, приближающееся к параболическому, существенно уменьшает модовую дисперсию в таком градиентном ОВ.

При анализе выражений (2.88) и (2.89) становится

очевидным, что межмодовая дисперсия

градиентного ОВ в

![]() раз меньше, чем у ступенчатого при

одинаковых значениях

.

А так как обычно

раз меньше, чем у ступенчатого при

одинаковых значениях

.

А так как обычно

![]() 1

%, то межмодовые дисперсии указанных ОВ

могут отличаться на два порядка.

1

%, то межмодовые дисперсии указанных ОВ

могут отличаться на два порядка.

В

Рис. 2.30. Зависимость

модовой дисперсии ΔτСП

от степени и

в

градиентных ОВ

При длинах линии L>Lс следует пользоваться следующими формулами:

![]() (2.92)

(2.92)

г де

L — длина линии, км; Lc

— длина связи мод (установившегося

режима), км.

де

L — длина линии, км; Lc

— длина связи мод (установившегося

режима), км.

Дисперсионные свойства различных типов ОВ, выпускаемых по рекомендациям ITU-TG.651 и G.652, приведены в табл. 2.5. В ступенчатых световодах при многомодовой передаче доминирует модовая дисперсия и она достигает больших значений (20 — 50 нс/км).

Рис. 2.31. Длина

взаимодействия мод

Таблица 2.5. Дисперсионные свойства различных ОВ

Дисперсия |

Причина дисперсии |

Многомодовое ОВ |

Одномодовое ОВ ( F=1-10 ГГц) |

|

Ступенчатое ( F=10-100 МГц) |

Градиентное ( F=100-1000 МГц) |

|||

Волноводная |

Коэффициент распространения зависит от частоты |

Малое значение дисперсии |

Малое значение дисперсии |

Взаимная компенсация |

Материальная |

Показатель преломления зависит от частоты |

(2 – 5)снс/км |

(0,1 – 0,3) нс/км |

|

Межмодовая |

Разные моды приходят к концу линии в разное время |

(20 – 50) нс/км |

(1 – 4) нс/км |

Отсутствует |

Модовая дисперсия может быть уменьшена следующими тремя способами:

• использованием ОВ с меньшим диаметром сердцевины, поддерживающей меньшее количество мод. Например, сердцевина диаметром 100 микрон поддерживает меньшее число мод, чем сердцевина в 200 микрон;

• использованием волокна со сглаженным ППП, чтобы световые лучи, прошедшие по более длинным траекториям, имели скорость, превышающую среднюю, и достигали противоположного конца волокна в тот же момент времени, что к лучи, движущиеся по коротким траекториям;

• использованием одномодового волокна, позволяющего избежать модовой дисперсии.

В одномодовых ступенчатых световодах

отсутствует модовая дисперсия и дисперсия

в целом сказывается существенно меньше.

Здесь проявляются волноводная и

материальная дисперсии и при длине

волны порядка 1,3 мкм происходит их

взаимная компенсация (![]() ).

).

Волноводная (внутримодовая) дисперсия

обусловлена процессами внутри моды.

Она характеризуется направляющими

свойствами сердцевины ОВ, а именно:

зависимостью групповой скорости моды

от длины волны оптического излучения,

что приводит к различию скоростей

распространения частотных составляющих

излучаемого спектра. Поэтому внутримодовая

дисперсия, в первую очередь, определяется

профилем показателя преломления ОВ и

пропорциональна ширине спектра излучения

источника

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() (2.93)

(2.93)

где

![]() — удельная внутримодовая дисперсия.

— удельная внутримодовая дисперсия.

При отсутствии значений

оценка

![]() характеризуется

выражением:

характеризуется

выражением:

![]() (2.94)

(2.94)

где — ширина спектральной линии источника излучения, равная 1 — 3 нм для лазера и 20 — 40 нм для светоизлучающего диода; L — длина линии,км; с — скорость света, км/с.

Материальная дисперсия в ОВ

обусловлена зависимостью показателя

преломления от длины волны

![]() В

реальном ОВ распространение волн

дисперсионно, т.е. скорость распространения

зависит от частоты (длины волны). Различные

длины волн (цвета) также движутся с

различными скоростями по волокну, даже

в одной и той же моде. Ранее мы видели,

что показатель преломления равен n=c/v.

В

реальном ОВ распространение волн

дисперсионно, т.е. скорость распространения

зависит от частоты (длины волны). Различные

длины волн (цвета) также движутся с

различными скоростями по волокну, даже

в одной и той же моде. Ранее мы видели,

что показатель преломления равен n=c/v.

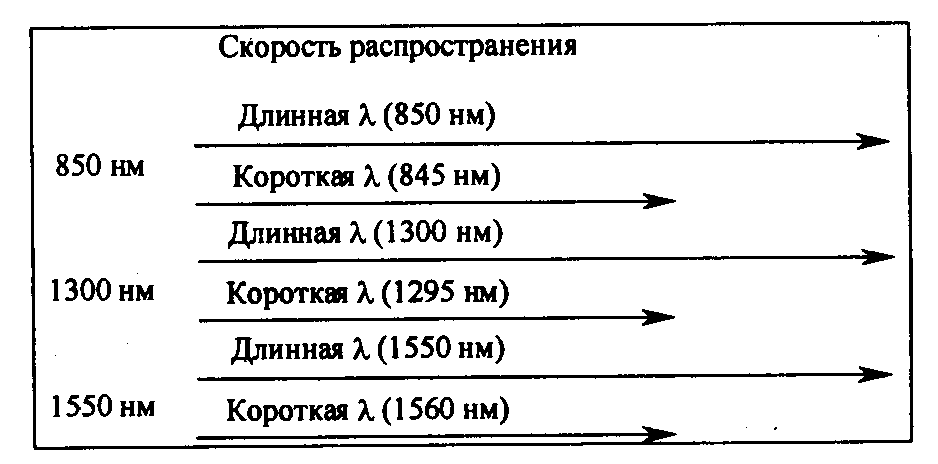

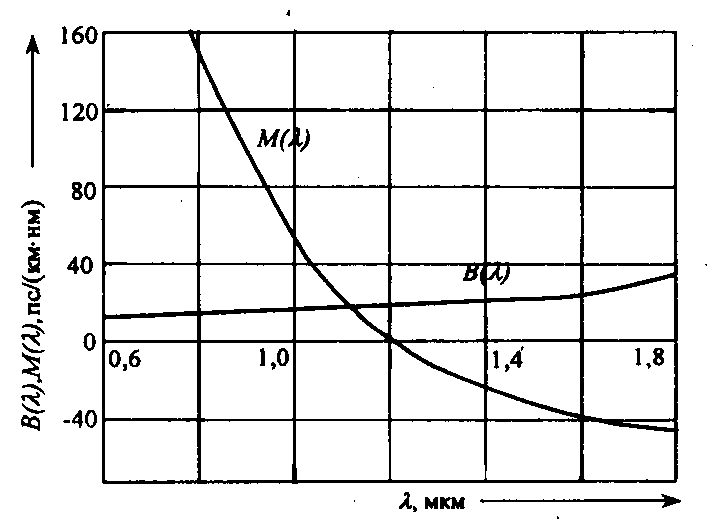

П

Рис. 2.32. Скорости

распространения длин волн

Рис. 2.33. Удельные

значения дисперсии при различных длинах

волн: В(λ)-волноводная;

М(λ)-материальная

![]() дисперсии вещества одномодового волокна

приведена на рис. 2.33. На длине волны 1300

нм

равна

нулю. В области длин волн выше 1300 нм она

отрицательна — волны отстают и прибывают

позднее. В области менее 1300 нм волны

опережают и прибывают раньше.

дисперсии вещества одномодового волокна

приведена на рис. 2.33. На длине волны 1300

нм

равна

нулю. В области длин волн выше 1300 нм она

отрицательна — волны отстают и прибывают

позднее. В области менее 1300 нм волны

опережают и прибывают раньше.

Как и волноводную дисперсию, модовую дисперсию можно определить через удельную дисперсию по выражению:

![]() .

(2.95)

.

(2.95)

Величина

определяется

экспериментальным путем. При разных

составах легирующих примесей в ОВ

имеет

разные значения в зависимости от

![]() .

Поэтому при инженерных расчетах для

определения т можно использовать

выражение:

.

Поэтому при инженерных расчетах для

определения т можно использовать

выражение:

![]() (2.96)

(2.96)

Для определения

![]() можно воспользоваться формулой Селмейера

для ПП кварцевогo стекла с использованием

метода конечных разностей [19], откуда

вычисляют величины

можно воспользоваться формулой Селмейера

для ПП кварцевогo стекла с использованием

метода конечных разностей [19], откуда

вычисляют величины

![]() ,

после чего находят

,

после чего находят

![]() (2.97)

(2.97)

(2.98)

(2.98)

а затем

![]() (2.99)

(2.99)

Поляризационная модовая дисперсия

![]() возникает вследствие разной скорости

распространения двух взаимоперпендикулярных

поляризаций основной моды ОВ. Для оценки

этого вида дисперсии используется

выражение:

возникает вследствие разной скорости

распространения двух взаимоперпендикулярных

поляризаций основной моды ОВ. Для оценки

этого вида дисперсии используется

выражение:

![]() , (2.100)

, (2.100)

где Кпмд — коэффициент удельной поляризационной дисперсии.

По определению поляризационная модовая дисперсия проявляется исключительно в одномодовых волокнах с нециркулярной (эллиптической) сердцевиной и при определенных условиях становится соизмеримой с хроматической дисперсией. Эти условия проявляются тогда, когда используется передача широкополосного сигнала (полоса пропускания 2,4 Гбит/с и выше) с очень узкой спектральной полосой излучения 0,1 нм и меньше.

Поляризационной дисперсии можно дать следующее пояснение. В ООВ распространяется не одна мода, а две фундаментальные моды — две взаимно перпендикулярные поляризации входного сигнала. В идеальном, т.е. однородном по геометрии, волокне две моды распространяются с одинаковой скоростью. Однако реальные ОВ имеют неидеальные геометрические размеры, что приводит к разным скоростям распространения этих двух мод с разными состояниями поляризации и, как следствие, к появлению поляризационной модовой дисперсии.

Поэтому результирующая дисперсия одномодового волокна должна определяться в соответствии с выражением:

![]() (2.101)

(2.101)

В обычных условиях работы ООВ поляризационная модовая дисперсия достаточно мала и поэтому при расчетах полной дисперсии ею можно пренебречь.

В многомодовых ОВ волноводная дисперсия

мала по величине, поэтому при определении

полной дисперсии ею пренебрегают. В

таких ОВ со ступенчатым ППП

![]() доминирует над

доминирует над

![]() ,

а с градиентным ППП определяющей

становится материальная дисперсия.

Последнее связано с тем, что

в градиентных МОВ уменьшается за счет

выравнивания времени распространения

различных мод. Исходя из этого в общем

виде полная дисперсия в МОВ может быть

представлена выражением:

,

а с градиентным ППП определяющей

становится материальная дисперсия.

Последнее связано с тем, что

в градиентных МОВ уменьшается за счет

выравнивания времени распространения

различных мод. Исходя из этого в общем

виде полная дисперсия в МОВ может быть

представлена выражением:

![]() . (2.102)

. (2.102)

В одномодовых ОВ модовая дисперсия

отсутствует, так как по таким волокнам

распространяется только одна мода НЕ11

или, как отмечалось ранее, две моды в

двух разных состояниях поляризации, но

с одной дисперсионной зависимостью

фазового коэффициента

![]() (в приближении линейно-поляризованных

мод — LP01 мода в двух

взаимоортогональных поляризациях).

Другими словами, расширение импульсов

в ООВ определяется хроматической

дисперсией в пределах этой моды. Тогда

полная дисперсия в ООВ может быть

представлена в общем виде выражением:

(в приближении линейно-поляризованных

мод — LP01 мода в двух

взаимоортогональных поляризациях).

Другими словами, расширение импульсов

в ООВ определяется хроматической

дисперсией в пределах этой моды. Тогда

полная дисперсия в ООВ может быть

представлена в общем виде выражением:

![]() (2.103)

(2.103)

Сравнивая дисперсионные характеристики различных волокон, можно отметить, что наилучшими показателями обладают одномодовые ОВ, а наиболее сильно дисперсия проявляется в многомодовых ОВ со ступенчатым ППП.

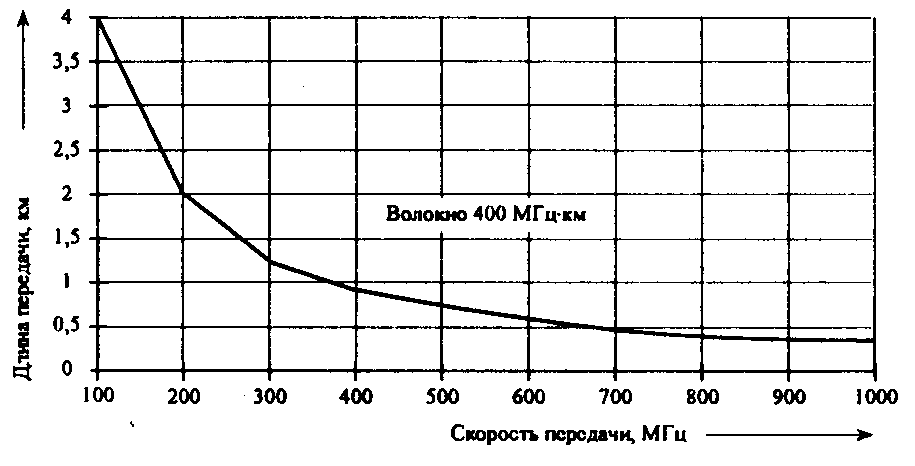

Ширина полосы пропускания. Многие производители волокна и оптического кабеля не используют в спецификации дисперсию в многомодовых изделиях. Вместо этого они указывают произведение ширины полосы пропускания на длину, или просто полосу пропускания, выраженную в мегагерцах на километры. Полоса пропускания в 400 МГц км означает возможность передачи сигнала в полосе 400 МГц на расстояние 1 км. Это также означает, что произведение максимальной частоты сигнала на длину передачи может быть меньше или равно 400. Другими словами, можно передавать сигнал более низкой частоты на большее расстояние или более высокой частоты на меньшее расстояние, как показано на рис. 2.34.

Р абочая

полоса частот (полоса пропускания) ОК

определяет число передаваемых по нему

каналов связи и лимитируется дисперсией

ОВ.

абочая

полоса частот (полоса пропускания) ОК

определяет число передаваемых по нему

каналов связи и лимитируется дисперсией

ОВ.

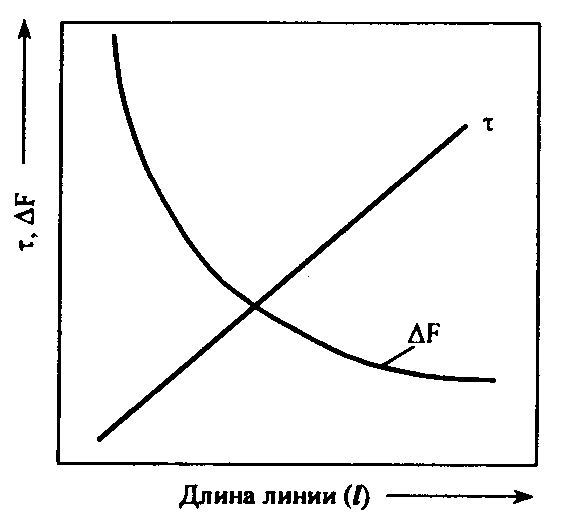

Н

Рис. 2.34. Зависимость

длины передачи от ширины полосы

пропускания для 400 МГц-км волокна а

рис. 2.35 показан характер изменения

дисперсии

а

рис. 2.35 показан характер изменения

дисперсии

![]() и пропускной способности

и пропускной способности

![]() ОВ

в зависимости от длины линии. Снижение

из-за дисперсии величины

до допустимого значения лимитирует

дальность передачи по ОК.

ОВ

в зависимости от длины линии. Снижение

из-за дисперсии величины

до допустимого значения лимитирует

дальность передачи по ОК.

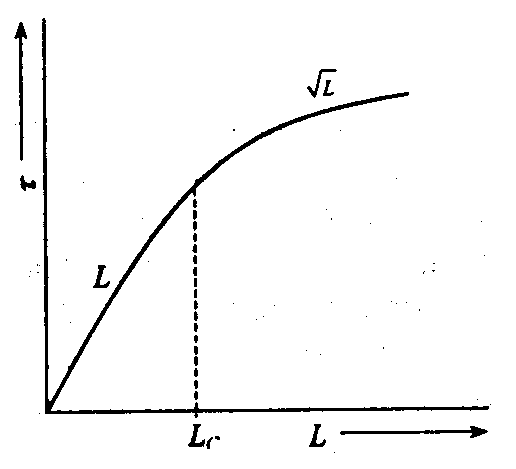

П

Рис. 2.35. Дисперсия

τ и пропускная способность ΔF

ОВ различной длины![]() (для

коротких линий в пределах устанавливающегося

модового режима) и

(для

коротких линий в пределах устанавливающегося

модового режима) и

![]() (для длинных линий). В этих соотношениях

параметры с индексом х — искомые, а без

индекса — заданные; lс

— длина связи мод. В реальных условиях

обычно формируется полоса пропускания

на один километр

и определяется полоса пропускания на

всю линию по формулам:

(для длинных линий). В этих соотношениях

параметры с индексом х — искомые, а без

индекса — заданные; lс

— длина связи мод. В реальных условиях

обычно формируется полоса пропускания

на один километр

и определяется полоса пропускания на

всю линию по формулам:

![]() (2.104)

(2.104)

Полоса пропускания

зависит от расширения импульсов т и

определяется соотношением

![]() .

.