- •Д.В. Иоргачев

- •Д.В. Иоргачев

- •Isbn 5-88405-041-0 © Авторы, 2002 содержание

- •Глава 1. Краткий обзор по истории развития оптической связи …………………………………….6

- •Глава 2. Основные принципы действия волоконных световодов.

- •Глава 3. Оптические волокна и кабели. Классификация,

- •Глава 4. Основные положения по конструированию и особенности

- •Глава 5. Методы испытания волоконно-оптических кабелей ..........................................................139

- •5.3.1. Общие положения .........................................................................................................146

- •Глава 6. Строительство и монтаж волоконно-оптических линий связи.........................................168

- •Глава 7. Основы технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи .....................205

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Волны, частицы и электромагнитный спектр

- •2.2. Принцип действия волоконных световодов

- •2.3. Основные положения геометрической (лучевой) оптики

- •2.3.1. Основы геометрической оптики

- •2.3.2. Анализ лучевого распространения света в волоконных световодах

- •2.4. Основные положения волновой теории

- •2.4.1. Основные понятия

- •2.4.2. Взаимодействие оптической волны со средой

- •2.4.3. Волновые уравнения

- •2.4.4. Граничные условия

- •2 .4.5. Волновой анализ распространения мод

- •2.4.6. Глоговское группирование мод

- •2.5. Параметры оптических волокон

- •2 .5.1. Геометрические и оптические параметры оптических волокон

- •2.5.2. Параметры передачи оптических волокон

- •2.5.3. Механические параметры оптических волокон

- •Глава 3

- •3.1. Многомодовые и одномодовые оптические

- •3.2. Материалы оптических волокон из кварцевого стекла

- •3.3. Изготовление оптических волокон

- •3.3.1. Общие положения

- •3.3.2. Технология изготовления опорных кварцевых труб

- •3.3.3. Изготовление заготовок путем плавления стекла

- •3.3.4. Изготовление заготовки методом осаждения стекла из паровой фазы

- •3.3.5. Модифицированный метод химического парофазного осаждения (мсvd)

- •3.3.6. Плазменный метод химического парофазного осаждения (pcvd)

- •3.3.7. Метод внешнего парофазного осаждения (ovd)

- •3.3.8. Метод осевого парофазного осаждения (vаd)

- •Vad метод изготовления заготовок

- •3.3.9. Вытяжка оптического волокна

- •3.4. Конструкции и материалы волоконно-оптических кабелей

- •3.4.1. Типы конструкций волоконно-оптических кабелей

- •3.4.2. Основные элементы волоконно-оптического кабеля

- •3.4.3. Защита волоконно-оптического кабеля от влаги

- •3.4.4. Пожаробезопасность волоконно-оптических кабелей

- •3.4.5. Материалы для конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей

- •3.4.6. Конструкции волоконно-оптических кабелей

- •Глава 4.

- •4.1. Исходные положения по конструированию

- •4.2. Расчет параметров вок на основе общих

- •4.3. Расчет оптических параметров и параметров передачи ов

- •4.4. Расчет механической прочности ок

- •4.4.1. Оценка внешних механических нагрузок, действующих на ок

- •4.4.2. Расчет механической прочности оптического кабеля и выбор конструкции

- •4.5. Расчет геометрических размеров вок и его элементов

- •4.5.1. Расчет геометрических размеров вок

- •4.5.2. Конструирование и расчет гофрированного покрова вок

- •4.6. Расчет масс элементов волоконно-оптического кабеля

- •4.7. Расчет уровня затухания оптического волокна

- •4.8. Технология изготовления волоконно-оптических кабелей

- •Глава 5

- •5.1. Классификация испытаний вок

- •5.2. Цель и особенности основных видов испытаний вок

- •5.3. Методы испытания вок

- •5.3.1. Общие положения

- •5.3.2. Методы измерения конструктивных параметров

- •5.3.3. Методы измерения оптических характеристик и параметров вок

- •5.3.4. Методы испытания вок на стойкость к механическим воздействиям

- •5.3.5. Методы испытания вок на стойкость к воздействию внешних факторов

- •Глава 6

- •6.1. Особенности и организация строительства волс

- •6.2. Прокладка и подвеска оптических кабелей

- •6.2.1. Прокладка ок в телефонной канализации

- •6.2.2. Прокладка ок в трубах, лотковой канализации, коллекторах и туннелях

- •6.2.3. Прокладка ок в грунт

- •6.2.4. Прокладка ок через водные преграды

- •6.2.5. Подвеска кабелей на опорах воздушных линий и стойках

- •6.3. Оптические соединители, конструкции муфт ок и

- •6.3.1. Потери при соединении волокон

- •6.3.2. Подготовка ов к сращиванию

- •6.3.3. Способы сращивания ов

- •6.3.4. Оконцовка волокна

- •6.3.5. Конструкции муфт ок и особенности их монтажа

- •Глава 7

- •7.1. Организация технической эксплуатации волс

- •7.2. Эксплуатационно-технические требования к волс

- •7.3. Организация технического обслуживания волс

- •7.4. Планирование, контроль и обеспечение работ

- •7.5. Технический учет и паспортизация волс

- •7.6. Ремонт линейных сооружений волс

- •7.7. Охрана кабельных сооружений волс

- •7.8. Телеконтроль, служебная связь и электропитание

- •7.9. Методы измерения волоконно-оптических линий связи

- •7.9.1. Назначение и виды измерений

- •7.9.2. Методы измерения параметров и характеристик

- •7.9.3. Измерения на воли во время аварий

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6.

- •Глава 7.

2.4.4. Граничные условия

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме (2.16), (2.17) справедливы для линейных сред, параметр ε которых либо не зависит от координат, либо является непрерывной функцией координат. На практике, часто рассматриваемая область состоит из двух (или более) разнородных сред. При анализе макроскопических свойств поля в этих случаях обычно приходится считать, что параметр ε на границе раздела сред меняется скачком. Операция дифференцирования в точках, принадлежащих границе раздела, незаконна, и уравнения Максвелла в дифференциальной форме в этих точках теряют смысл. Поэтому для изучения поведения векторов электромагнитного поля при переходе из одной среды в другую нужно исходить из уравнений Максвелла в интегральной форме, которые остаются справедливыми и в этих случаях. Соотношения, показывающие связь между значениями векторов электромагнитного поля в разных средах у поверхности раздела, называются граничными условиями. Уравнения Максвелла не определяют электромагнитное поле полностью без задания граничных условий.

В задачах о неоднородных структурах без скачкообразного изменения граничным условием обычно является требование исчезновения поля в бесконечности и ограниченность поля внутри любой конечной области пространства. Требование отсутствия поля в бесконечности приводит к направляемым модам (типам волн), поле которых ограничено направляющей структурой (системой), при этом не теряется их мощность на излучение.

Наиболее общий тип граничных условий в световодных устройствах соответствует кусочно-однородному распределению ε. Представляют интерес граничные условия для переменных во времени полей. Искомые граничные условия получаются из уравнений Максвелла путем интегрирования их по объему, выбираемому на границе раздела сред. Стягивая объем в точку, в пределе получаем равенство тангенциальных составляющих электрического и магнитного полей на границе раздела сред:

Нt1=Ht2, Et1=Et2 (2.49)

Физический смысл этих соотношений состоит в том, что тангенцианальные составляющие полей Н и Е непрерывны на границе раздела сред. Граничные условия совместно с условиями на бесконечности определяют конкретные решения уравнений Максвелла для конкретной задачи. При этом поля представляются в виде некоторых функций координат, частот и времени. В этом состоит волновой метод решения задач.

2 .4.5. Волновой анализ распространения мод

Проведем волновой анализ распространения мод на примере ОВ со ступенчатым ППП. Для этого рассмотрим ОВ без потерь двухслойной конструкции (рис. 2.19).

Лучевой метод расчета волоконных световодов не дает полной картины распространения волн в ступенчатом ОВ. Поэтому необходимо обращаться и к волновому методу решения уравнений Максвелла или волнового уравнения.

В

Рис. 2.19. Конструкция

ОВ

двухслойной

структуры

![]() (2.50)

(2.50)

переходит в уравнение Гельмгольца:

![]() (2.51)

(2.51)

где

![]() (2.52)

(2.52)

χ - поперечное волновое число, или собственное значение; β— фазовая постоянная.

Для описания поведения электромагнитного поля в сердцевине (0<r<a) и в оболочке (а<r<b) необходимо использовать различные функции. Исходя из физической сущности процессов, функции сердцевины при r = 0 должны быть конечными, а в оболочке должны описывать спадающее поле. Используем цилиндрическую систему координат, ось которой совместима с осью цилиндра. Поверхностные составляющие напряженности электрического и магнитного полей могут быть выражены через продольные составляющие Еz и Нz. Для простоты решения уравнения (2.51) предположим, что оболочка ОВ с n2 на рис. 2.19 простирается до бесконечности (d=∞). Такое упрощение модели является оправданным и приводит к адекватным характеристикам мод реального ступенчатого ОВ, имеющего защитное покрытие, обеспечивающее механическую защиту ОВ. В таком случае n в формуле (2.52) равно или n1 в середине ОВ, или п2 во внешней среде. Для нахождения бегущих вдоль оси z волн необходимо для внешней среды положить

![]() (2.53)

(2.53)

чтобы поле в радиальном направлении в среде п2 убывало. Тогда решение уравнения (2.51) можно записать:

для сердцевины ОВ с показателем преломления n1 в виде:

![]() (2.54)

(2.54)

![]() (2.55)

(2.55)

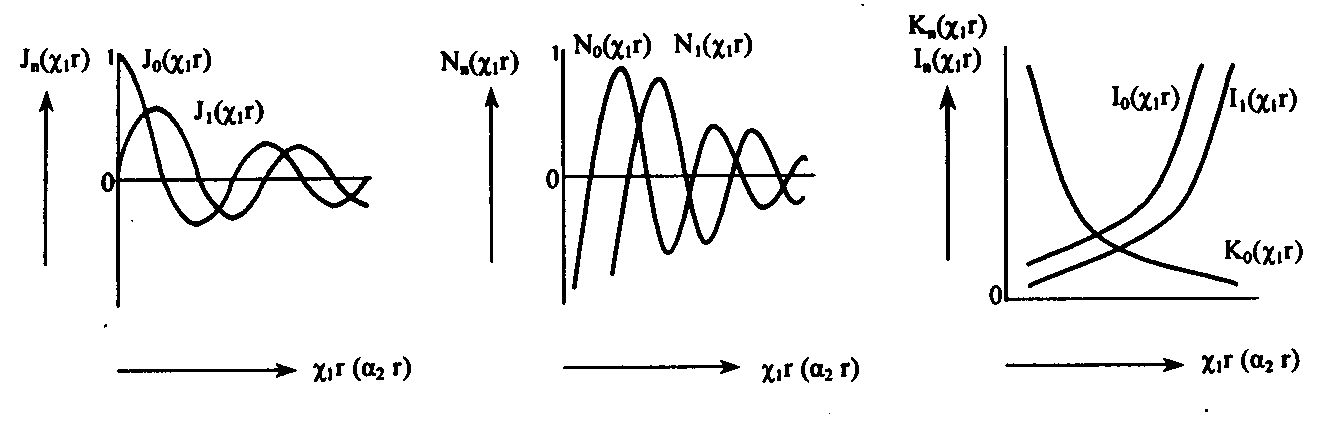

Зависимость всех полей от координат φ в виде cosnφ и sinnφ свидетельствует о том, что в волокнах круглого сечения моды на равных могут существовать в виде двух взаимно ортогональных поляризаций. Это значит, что моды в ступенчатом ОВ являются попарно вырожденными по поляризации, что особенно важно для передачи сигналов в одномодовом ОВ. Таким образом, решения (2.54) и (2.55) дают возможность изучить условия распространения волн в ступенчатом ОВ. В решениях (2.54) и (2.55) Аm, Вm, Сm и Dm — постоянные интегрирования; Jn, Nn — функции Бесселя первого и второго рода n-го порядка, соответственно; In и Kn –видоизмененные (модифицированные) функции Бесселя первого и второго рода п-го порядка, соответственно. Качественные характеристики функции в зависимости от собственных значений χ1r и a2r приведены на рис. 2.20.

Рис. 2.20. Качественные зависимости функций Jn (χ1r),

Nn(χ1r), In(χ1r) и Kn(χ1r) от аргумента χ1r(а2r)

При r→0 значение Nn →-∞. Но так как поле на оси сердцевины не может приобретать бесконечные значения, то необходимо положить Вm =0. Поле за пределами сердцевины должно убывать в радиальном направлении и при r→∞ должно стремиться к нулю. Однако In при этом стремится к бесконечности, что противоречит условию Зоммерфельда. Следовательно, надо положить Cm = 0, так как нас интересуют только направляемые моды вдоль оси z. Таким образом, функция Jn(χ1r) описывает распределение поля внутри сердцевины ОВ, а функция Kn(а2r) описывает изменение поля за ее пределами (в среде с п2) и ведет себя при больших значениях а2r как exp( - а2r). Тогда уравнения (2.54) и (2.55) перепишутся в виде:

![]() (2.56)

(2.56)

![]() (2.57)

(2.57)

Постоянные интегрирования Ат и Dт могут быть определены на основании граничных условий, как отмечалось ранее. Поперечные составляющие электрических (Еr, Еφ) и магнитных (Нr, Нφ)полей могут быть выражены с помощью известных соотношений между поперечными и продольными (Еz, Нz) составляющими. Тогда, используя условие равенства тангенцианальных составляющих напряженностей электрических и магнитных полей на поверхности раздела сердцевина — оболочка (при r =a):

![]() (2.58)

(2.58)

найдем постоянные интегрирования. Подставим их в уравнения типа (2.56) и (2.57), и после соответствующих преобразований получим следующее характеристическое уравнение:

(2.59)

(2.59)

Это уравнение позволяет определить структуру поля, параметры волн и характеристики ОВ. В общем случае оно имеет ряд решений, каждому из которых соответствует определенная структура поля, называемая типом волны, или модой. Обычно в ступенчатых ОВ, применяемых для линий передачи сигналов, n1≈n2. Тогда уравнение (2.59) можно переписать в виде:

![]() (2.60)

(2.60)

В ступенчатом ОВ отсечка моды (критические условия) наступает при равенстве поперечного волнового числа в оболочке -α2=0, это возможно при β=k2. При этом условии из (2.60) следует, что

![]() (2.61)

(2.61)

О тсюда

видно, что низшая (основная) мода (п=0)

имеет отсечку, определяемую из уравнения:

тсюда

видно, что низшая (основная) мода (п=0)

имеет отсечку, определяемую из уравнения:

![]()

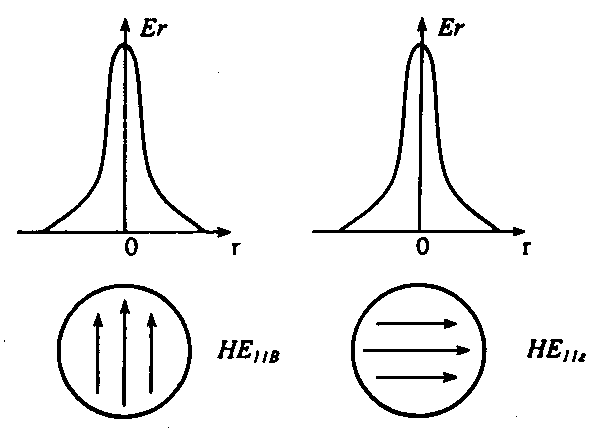

П

Рис. 2.21. Пример

двух взаимноортогональных поляризаций

моды НЕ11

В приведенных обозначениях мод первый индекс учитывает порядок функции, второй—номер корня (порядок решения), удовлетворяющего граничным условиям для данного порядка функции Бесселя.

Следующая совокупность мод соответствует n=1 или характеристическому уравнению:

![]() .

(2.62)

.

(2.62)

Первым корнем этого уравнения является χ1а=2,405. Ему соответствуют две волны Н01 и E01. Второму корню уравнения (2.62) соответствует следующая пара мод Н02 и Е02 и т.д.

В качестве примера значения части корней бесселевых функций Pпт = χ1а в зависимости от порядка функций и корня бесселевой функции, приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Значения корней бесселевых функций Pпт

-

Тип волны

Порядок функций, n

Pnm для номера корня функции, m

1

2

3

Eom, Hom

0

2,405

5,520

8,654

HE11

1

0,000

3,832

7,016

EH1m

1

3,832

7,016

10,173

HE2m

2

3,05

5,538

8,665

EH2m

2

5,136

8,417

11,620

Таким образом, функции Бесселя первого рода п-гo порядка дают бесконечное число корней. Причем корни функции J0(χ1а) определяют структуру поля симметричных волн (Eom,Hom), а Jп(χ1а) при п≠0 структуру несимметричных гибридных волн (EНom,HЕom). В индексе моды п — число изменений поля по диаметру, а т — число изменений поля по периметру сердцевины ОВ.

Симметричные волны электрические Eom и магнитные Hom имеют круговую симметрию (n=0). Раздельное распространение по световоду несимметричных волн типа Епт и Нпт невозмоно. В ОВ они существуют только совместно, т.е. имеются продольные составляющие Е и Н. Эти волны называются гибридными, дипольными и обозначаются через НЕпт, если поле в поперечном сечении напоминает поле Н, или Eпт, если поле в поперечном сечении ближе к волнам Е.