- •Глава 6 Приборы с длительным взаимодействием электронов и свч-поля типа м.

- •6.1 Физические основы приборов типа м

- •6.1.3. Энергетические особенности взаимодействия свч-поля и электронов в приборах типа м. Условие фазового синхронизма.

- •6.2 Лампы бегущей и обратной волны типа «м» (лбвм и ловм).

- •6.2.1 Устройство и принцип действия лбвм.

- •6.2.2 Параметры и характеристики лбвм.

- •6.2.3. Область применения лбвм.

- •6.2.4. Устройство и принцип действия ловм.

- •6.2.4 Параметры и характеристики ловм.

- •6.3. Многорезонаторный магнетрон.

- •6.3.1. Конструкция магнетрона.

- •6.3.2. Принцип работы магнетрона. Объяснение на основе кинематической дрейфовой теории.

- •6.3.3. Влияние пространственного заряда на работу магнетрона.

- •6.3.4. Рабочие характеристики магнетрона.

- •6.3.5. Область применения магнетрона.

- •6.4. Платинотрон.

6.3.4. Рабочие характеристики магнетрона.

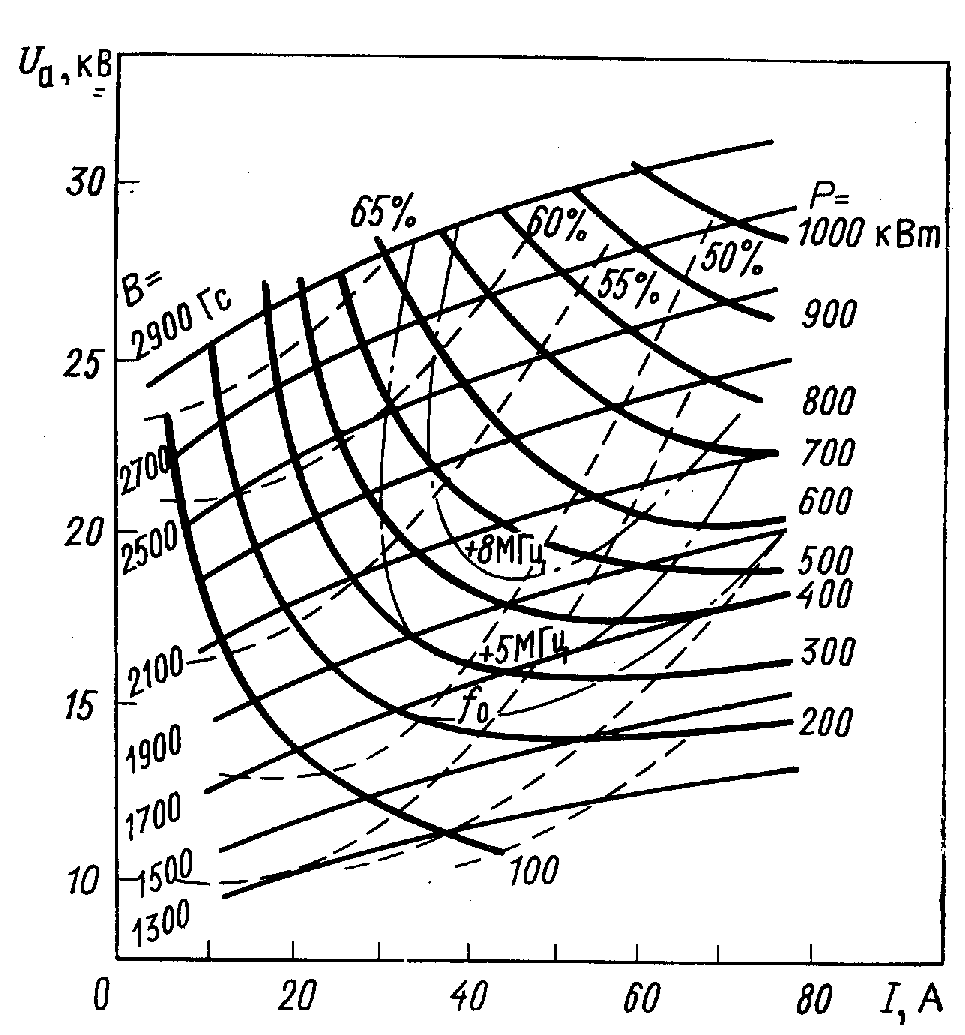

Как видно из вышеизложенного рассчитать характеристики магнетрона с достаточной для практики точности в настоящее время нет возможности. Поэтому производители магнетронов в справочных данных приводят рабочие и нагрузочные характеристики магнетрона. На рис. 6.42 представлены рабочие характеристики магнетрона.

Рис. 6.42.

Они представляют связь между анодным

напряжением

и анодным током![]() при постоянных значениях мощности, к.

п. д. , частоты и магнитной индукции

.

при постоянных значениях мощности, к.

п. д. , частоты и магнитной индукции

.

Выходная мощность связана с и следующим соотношением:

![]() ,

(6.41)

,

(6.41)

где

![]() -

к. п. д. прибора .

-

к. п. д. прибора .

Если бы в (6.41) не зависел от и , то линии постоянной мощности представляли бы собой гиперболы. Семейство =const показано на рис. 6.42 штриховыми линиями. Как видно, значения к. п. д. при =const увеличиваются с ростом (или ). Изменение к. п. д. при =const имеют более сложный вид, достигая максимума в области средних (рабочих) значений тока.

Уменьшение к. п. д. при увеличении тока связано с уменьшением выходной мощности за счет рассинхронизма спиц с СВЧ полем и разгруппирующим действием пространственного заряда, понижающего взаимодействие электронного потока с СВЧ полем.

В области малых токов падение к. п. д.

связано с уменьшением выходной мощности

при приближении к пусковым условиям. В

соответствии с этим линии

![]() =const

отклоняются от гипербол в области малых

и больших значений тока.

=const

отклоняются от гипербол в области малых

и больших значений тока.

Семейство кривых постоянной генерируемой частоты ( штрих-пунктир) характеризует явление, называемое электронным смещением частоты. Смещение частоты также связано с рассинхронизмом спиц с СВЧ полем. Если рассмотреть отдельный резонатор, то возбуждение колебаний в нем осуществляется за счет появления наведенного тока при прохождении спицей щели a-b, как видно из рис.6.43.

Рис. 6.43

Это вызывает появление переменного

электрического поля

![]() ,

и напряжения

,

и напряжения

![]() на эквивалентной схеме резонатора,

изображенной на рис. 6.44.

на эквивалентной схеме резонатора,

изображенной на рис. 6.44.

Рис. 6.44

При полном синхронизме напряжение и ток противофазны, как изображено на рис. 6.45 а.

Рис. 6.45

Это приводит к тому, что в контур вноситься

отрицательная электронная проводимость

и тем самым обеспечивается самовозбуждение

автогенератора. Частота колебаний будет

равна резонансной частоте контура

![]() .

Если напряжение

(см.

рис.6.38), то как видно из рис. 6.12 б центр

язычка спицы будет смещен влево по

отношению к оси симметрии электрического

поля. Это означает, что между

.

Если напряжение

(см.

рис.6.38), то как видно из рис. 6.12 б центр

язычка спицы будет смещен влево по

отношению к оси симметрии электрического

поля. Это означает, что между

![]() и

возникает фазовый сдвиг, как изображено

на рис. 6.45 б. В контур вносится емкостная

проводимость и частота колебаний

понижается. Если

приближается к

и

возникает фазовый сдвиг, как изображено

на рис. 6.45 б. В контур вносится емкостная

проводимость и частота колебаний

понижается. Если

приближается к

![]() ,

то наблюдается сдвиг фаз, изображенный

на рис. 6.45 в. В контур вносится индуктивная

составляющая проводимости и частота

колебаний возрастает. На рис. 6.46 изображена

экспериментально измеряемая зависимость

частоты от анодного тока. Видно, что при

больших

наблюдается снижение частоты.

,

то наблюдается сдвиг фаз, изображенный

на рис. 6.45 в. В контур вносится индуктивная

составляющая проводимости и частота

колебаний возрастает. На рис. 6.46 изображена

экспериментально измеряемая зависимость

частоты от анодного тока. Видно, что при

больших

наблюдается снижение частоты.

Рис.6.46.

Это объясняется влиянием пространственного заряда спицы на картину электрического поля резонатора и соответственно на его резонансную частоту. Она снижается с ростом .

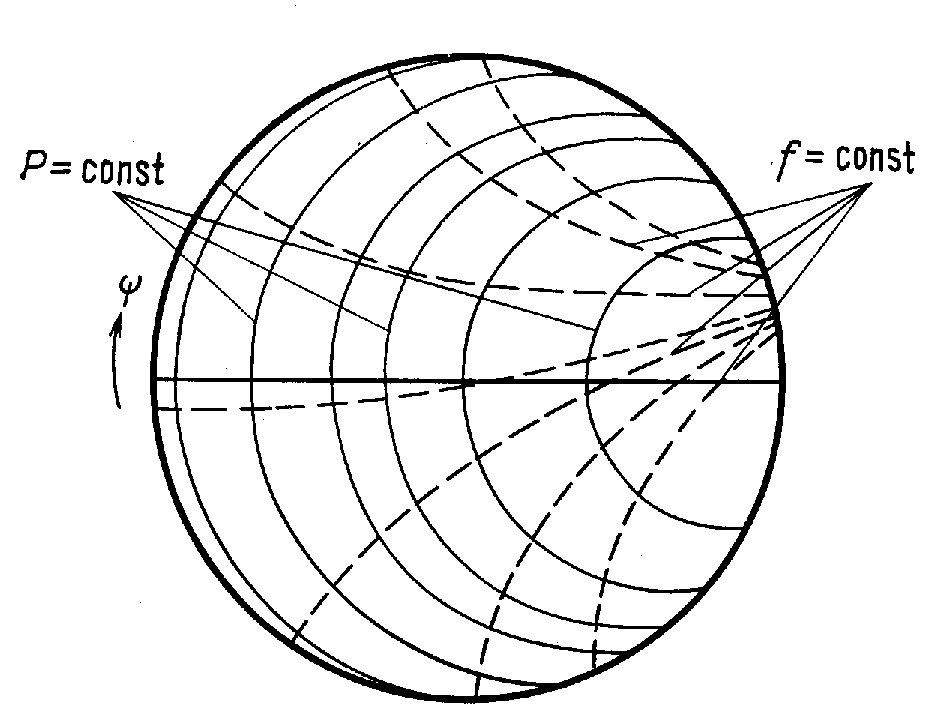

На выходную мощность и частоту автогенератора влияет внешняя нагрузка, Поэтому разработчики также приводят нагрузочные кривые. Обычно это линии равной мощности и частоты, изображенные на круговой диаграмме Смита. Типичная диаграмма нагрузочных кривых магнетрона приведена на рис. 6.47.

Рис. 6.47.

Линии постоянной частоты на этой диаграмме совпадают с линиями постоянной реактивной проводимости. Линии постоянной мощности совпадают с линиями постоянной активной проводимости.