- •Потребности, их классификация.

- •Ресурсы их характеристика. Граница производственных возможностей общества.

- •Факторы производства. Классификация факторов производства в соответствии с различными подходами.

- •Понятие экономической системы и её структура.

- •Понятие и структура экономической системы общества

- •Основные типы экономических систем

- •18. Конкуренция и ее виды

- •19. Конкурентная стратегия

- •Состав национального богатства с точки зрения накопленного капитала

- •Согласно системе национальных счетов

- •Измерение национального богатства

- •Национальное богатство: содержание и структура

- •Цикличное развитие рыночной экономики. Понятие экономического роста и цикличности

- •Совокупный спрос и совокупное предложение

- •Функция потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению (mpc) и предельная склонность к сбережению (mps) и их взаимосвязь

- •Экономические функции государства

- •7.2. Сущность государственного регулирования экономики

- •Модель совокупных доходов и совокупных расходов.

- •Государственный бюджет, принципы его формирования.

- •Налоговая система и ее структура. Налоги и их виды.

- •Кредитная эмиссия

- •Денежно-кредитная политика

- •Понятие экономического роста и его измерение

- •13.2. Факторы экономического роста

- •13.3. Показатели экономического роста

- •13.4. Экстенсивный и интенсивный экономический рост

- •Модели экономического роста

Функция потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению (mpc) и предельная склонность к сбережению (mps) и их взаимосвязь

КЕЙНС: 1)Не совокуп предложение опр совокуп спрос, а, наоборот, сов спр опр уровень Э-ской активности, те. макс возможн совокупное предложение и, соответственно, занятости. 2)ЗП и цены не гибки. 3)% ставка не уравнивает объемы I и сбережен, как у классиков. 4)Полная занятость не автоматически- основания для гос вмешательства в Э процессы. СС зависит от функции потребления и сбережения. Они – f(x) дохода. Предельная склонность к потреблению MPC (marginal propensity to consume) - соотношение доп потребл и доп доходом. MPC = дC/дY. Аналогично сбережение Кейнс: основной псих-ский з-н: «С ростом совок реального дохода растет и совок потр, но медленнее». => часть пр-ции не реализуется и пр-ли понесут убытки. Средняя склонность к потреблению (APC) – отношен расходы на потребление/ доход. APC=C/Y. Аналог сбережение График. Если расходы = доходам - линия 45°. Уравнение С = У. Не бывает, часть доходов на потребление. С = MpcY.1 Однако существует потребление и при нулевом уровне дохода - за счет продажи, займов. Это автономн потребление. C = C + MPCY. Теперь можем опред равновесный уровень дохода в упрощенной кейнсианской модели общего равновесия. Система уравнений: У=С и С=С+MPCY Пересечение линии 45° и графика потребления в точке Е означает уровень нулевого сбережения. Слева -отрицательное сбережение («жизнь в долг»), справа -сбережение положительное. MN- это величина сбережения. График функции сбережения показывает зависимость сбережений от размера дохода. Отрицательное сбережение: отрицательные значения S вплоть до точки переселения графика сбережений с осью абсцисс в точке Е. Автономное потребление представлено как отрицательное сбережение при нулевом доходе, т. е. -100 долл.

Исследование функций потребления и сбережения началось с Дж. Кейнса, который в 30-е гг. по понятным причинам был лишен достаточной информации относительно потребительского поведения домохозяйств и тем более возможности ее обработки на компьютере. он не располагал ни такой информацией, ни компьютерами. Однако его предположение о том, что среди множества факторов, влияющих на потребление, решающим является располагаемый доход, успешно прошло испытание временем: С = f (Y).

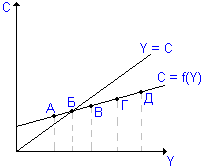

Кейнсианская функция потребления показывает отношение реальных потребительских расходов (С) к реальному располагаемому доходу (Y) в их движении. Если бы отсутствовали сбережения, и любой доход использовался исключительно на потребление, тогда функция потребления приняла бы вид прямой под углом 45 градусов (биссектрисы). Однако в реальной действительности потребление может весьма существенно отличаться от дохода, причем как в одну, так и в другую сторону. Реальная функция потребления С = f (Y) представлена на графике линией АД, на которой точка Б = точка нулевого сбережения. Слева от нее (например, в точке А) расположена зона отрицательного сбережения, а справа (в точках В, Г, Д) - зона положительного сбережения. Величина потребления при каждом уровне дохода определяется расстоянием от оси Y до функции потребления, а величина сбережения - расстоянием от функции потребления до биссектрисы. При этом линия АД не проходит через начало координат (точку О), поскольку существует так называемое автономное потребление С - часть потребительских расходов, не зависящих от располагаемого дохода. Такой уровень потребления (существенно различающийся в странах мира) обеспечивает даже лишенным текущего дохода домохозяйствам правительство через систему трансфертных платежей, Кроме того, уровень автономного потребления зависит от ранее отложенных домохозяйствами сбережений, величины гуманитарной помощи из-за рубежа и т.п.

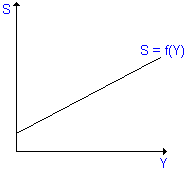

Функция сбережения и по сей день вызывает оживленные дискуссии в мировой науке. У Кейнса, она есть лишь зеркальное отражение функции потребления, поскольку решающим фактором, детерминирующим уровень реального сбережения (S), признается опять-таки располагаемый доход: S = f(Y)

Отсутствие сбережений характеризуется зоной ниже оси Y. Величину сбережений характеризует расстояние от оси Y до функции сбережения.

Как видим, по мнению Кейнса функции потребления и сбережения выстраиваются в зависимости от динамики текущих доходов населения. Кейнс писал: "Основной психологический закон ... состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход".

Продемонстрируем действие данного закона при помощи следующей таблицы:

Гр. |

Годовой доход Y |

Потребл. C |

Пред. склон. к потреб.МРС |

Сбереж. S |

Пред. склон. к сбереж.MPS |

А |

600 |

648 |

|

-48 |

|

Б |

900 |

900 |

252/300=0.84 |

0 |

48/300=0.16 |

В |

1200 |

1140 |

240/300=0.80 |

60 |

60/300=0.12 |

Г |

1800 |

1608 |

468/600=0.78 |

192 |

132/600=0.22 |

Д |

2400 |

2052 |

444/600=0.74 |

348 |

156/600=0.26 |

Предельная склонность к потреблению МРС равна отношению прироста потребления к приросту располагаемого дохода: МРС= sС / sY. Она показывает, какая часть дополнительного дохода направляется на приращение потребления.

Предельная склонность к сбережению МРS равна отношению прироста сбережения к приросту располагаемого дохода: МРS = sS / sY. Из таблицы видно, что sC + sS = sY. Отсюда sС/sY + sS/sY = 1.

Статистические данные показывают, что по мере роста текущего доходаМРС имеет тенденцию к снижению, а МРS - к росту. Но эту закономерность искажают многие обстоятельства, среди которых:

нестабильность экономического положения, которая ослабляет стимулы к инвестированию;

инфляция, обесценивающая сбережения населения и провоцирующая высокую потребительскую активность;

отсутствие защищенности вкладов населения, когда усиливается ажиотажный спрос, накапливаются специфические виды сбережений- меха, гаражи, дачи, ювелирные изделия и т.п.

Средняя склонность к потреблению АРС характеризует отношение между общим объемом потребления и объемом располагаемого дохода: АРС = С/Y

По Кейнсу с увеличением располагаемого дохода АРС сокращается. С = С + МРС х Y С/Y = С/Y + МРС АРС = С/Y + МРС

Как видим, средняя склонность к потреблению всегда выше предельной (если автономное потребление С выше нуля).

Инвестиции, их виды. Мультипликатор инвестиций.

инвестиции, то есть вложения средств с целью увеличения доходов в будущем.

Инвестиции вслед за потреблением являются вторым элементом совокупных расходов. Под инвестициями I понимают имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в различные виды деятельности с целью получения дохода.

Два типа инвестиций: финансовые — это вложения в ценные бумаги и реальные — создание новых факторов производства. В свою очередь реальные инвестиции подразделяются на три вида: инвестиции в основные фонды предприятий; инвестиции в жилищное строительство; инвестиции в запасы. Если чистые инвестиции положительны, экономика будет находиться в фазе подъема, при нулевых чистых инвестициях — будет переживать застой, в фазе кризиса инвестиции могут стать отрицательной величиной, когда не будет возмещаться даже выбывающий капитал.

Объем инвестиций в значительной мере зависит от размера сбережений S. Связь инвестиций с прибылью означает, что на их величину влияет размер получаемого дохода. Спрос на инвестиции в основном будет определяться ожидаемой нормой прибыли и реальной ставкой процента. К факторам роста ожидаемой доходности и спроса на инвестиции относятся падение затрат на приобретение, эксплуатацию и обслуживание оборудования, снижение налогов на предпринимательскую деятельность, создание новой техники и технологий, относительный недостаток основного капитала, благоприятный прогноз эффективности осуществляемых капитальных вложений и наоб. Мультипликатор инвестиций — это отношение изменения равновесного выпуска реального ВВП, вызванного изменением инвестиционных расходов, к величине изменения последних. Следует отметить, что в случае с мультипликатором речь идет об автономных инвестициях — инвестициях, связанных с техническим прогрессом, ростом населения и предельной склонностью к потреблению. Наряду с автономными существуют индуцированные инвестиции — капитальные вложения, направленные на расширение производства на основе существующей технической базы в целях удовлетворения возросшего в результате роста доходов, совокупного спроса. Воздействие роста доходов на величину индуцированных капиталовложений в сторону их повышения выражает акселератор инвестиций.

Равновесный объём национального производства. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бережливости.

Равновесный объем производства – это объем, который порождает совокупные расходы, достаточные для приобретения произведенной продукции.

Величина – это единственный объем производства, при котором экономика готова потратить в точности столько, сколько необходимо для закупки всей продукции на рынке. В этом случае годовые темпы роста производства и расходов находятся в равновесии. Не возникает ни перепроизводства, которое привело бы к накоплению непроданных товаров (а следовательно, и к замедлению темпов роста производства), ни избыточных общих расходов, которые вызвали бы уменьшение товарных запасов и повышение темпов роста производства.

Мультипликатор автономных расходов – отношение изменения равновесного ВВП к изменению любого компонента автономных расходов.

Равновесный объем производства.

Проблема равновесия в национальной экономике уже рассматривалась ранее в теме 7 (п. 7.3), когда речь шла о макроэкономической модели “совокупный спрос - совокупное предложение” (модель AD-AS). Равновесию в экономике соответствует равновесный объем национального производства (или совокупное предложение), равновесный уровень совокупных расходов (или совокупный спрос) и равновесный уровень цен(см. п. 8.2). Равновесие в экономике означает, что внутренний рынок товаров и услуг находится в состоянии, когда объем национального производства (или совокупное предложение) при данном уровне цен равен совокупным расходам (или совокупному спросу). Состояние равновесия является важным понятием в экономической теории. Это своеобразная точка отсчета для анализа изменений в совокупном спросе и совокупном предложении. В этом состоянии нет явно выраженной тенденции в сторону увеличения или уменьшения ВВП (GDP) или дохода. В принципе равновесный объем производства выявляется при сопоставлении объема выпуска продукции и совокупных расходов. Равновесный объем производства (выпуска) - это такой объем производства, при котором совокупное предложение равно совокупному спросу, или это объем производства, обеспечивающий расходы, достаточные для закупки данного объема производства.

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложения определяет равновесный уровень цен и равновесный объем национального производства. Любой объем ВНП, при котором не достигается равенство совокупного спроса и совокупного предложения, свидетельствует либо о недопроизводстве (AD > AS), либо о перепроизводстве (AS > AD) и невозможности реализовать продукцию (рис. 10.3).

|

Мультипликатор автономных расходов – отношение изменения равновесного ВВП к изменению любого компонента автономных расходов

,

,

где m – мультипликатор автономных расходов;

DY – изменение равновесного ВВП;

DA – изменение автономных расходов, независимых от динамики Y.

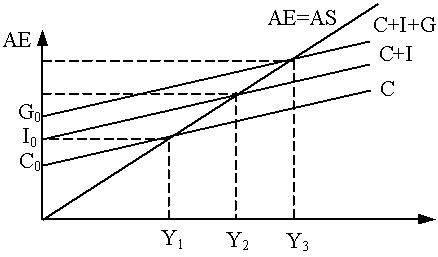

Мультипликатор показывает, во сколько раз суммарный рост (сокращение) совокупного дохода превосходит первоначальный прирост (сокращение) автономных расходов. Это означает, что относительно небольшие изменения в величинах C, I, G или Xn могут вызвать значительные изменения в уровнях занятости и выпуска (рис 30.1).

Рис. 30.1. Равновесный ЧНП в модели «доходы – расходы»

Таким образом, мультипликатор является фактором экономической нестабильности, усиливающим колебания деловой активности, вызванные изменением в автономных расходах.

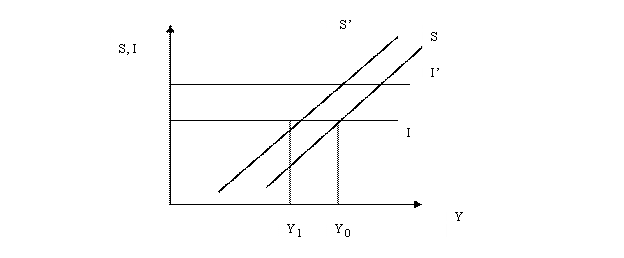

Парадокс бережливости – попытка общества больше сберегать оборачивается таким же или меньшим объемом сбережений.

Если прирост сбережений не сопровождается приростом инвестиций, то любая попытка домохозяйств больше сберегать окажется тщетной в связи со значительным снижением равновесного ВНП, обусловленного эффектом мультипликации. Экономика стартует в точке А. В ожидании спада домохозяйства стремятся больше сберегать: график сбережений перемещается от S до S’, а инвестиции остаются на том же уровне. В результате потребительские расходы относительно снижаются, что вызывает эффект мультипликатора и спад совокупного дохода от Y0 до Y1.

Рис.12. Эффект мультипликатора

Если одновременно с ростом сбережений возрастут и запланированные инвестиции от I до I’, то равновесный уровень выпуска останется равным Y0 и спад производства не возникнет. В структуре будут преобладать инвестиционные товары, что создает хорошие условия для экономического роста, но может относительно ограничить уровень текущего потребления населения. Возникает альтернатива выбора: либо экономический рост в будущем при относительном ограничении текущего потребления, либо отказ от ограничений в потреблении ценой ухудшения условий долгосрочного экономического роста.

Равновесие и ВВП в условиях полной занятости. Дефляционный и инфляционный разрывы.

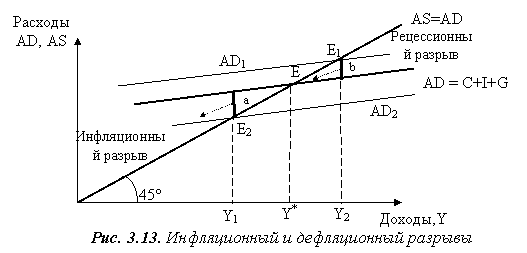

В точке Е на рис. 3.13 уровень дохода Y* является равновесным, т.к. при нем планируемые совокупные расходы экономических субъектов совпадают с фактическими, т.е. все, что производится в экономике, то и реализуется. Однако при этом не достигается полная занятость. Тем не менее, в экономике может существовать ситуация полной занятости, например, при национальном доходе, равном Y1 или Y2 (рис. 3.13). Это будет потенциальный уровень совокупного выпуска – объем производства и национальный доход, при котором в экономике достигается полная занятость.

Отсутствие равновесия между реальным и потенциальным уровнем выпуска может привести экономику к двум отрицательным для нее эффектам: инфляционному разрыву и рецессионному (дефляционному) разрыву.

Инфляционный разрыв – это ситуация в экономике, при которой планируемые расходы превышают потенциальный уровень совокупного выпуска, или (если брать интерпретацию кейнсианского равновесия в системе «инвестиции-сбережения») планируемые инвестиции превышают сбережения, соответствующие ситуации полной занятости, т.е. предложение сбережений сектором домохозяйств отстает от инвестиционных потребностей фирм. На рис. 3.13 этой ситуации соответствует потенциальный уровень выпуска Y1 > Y*, а инфляционный разрыв соответствует величине отрезка а. Поскольку в экономике нет возможности увеличивать инвестиции при достигнутой полной занятости, то совокупное предложение вырасти тоже не сможет. Население будет направлять большую часть дохода на потребление, спрос на рынках товаров и услуг увеличится, что в силу эффекта мультипликатора увеличит темп роста цен, т.е. вызовет инфляцию. Таким образом, экономика не сможет самостоятельно прийти в состояние равновесия, соответствующее точке Е, а инфляционный разрыв в силу эффекта мультипликатора будет увеличиваться.

Рецессионный (дефляционный) разрыв – это ситуация в экономике, при которой планируемые расходы меньше потенциального уровня совокупного выпуска или планируемые инвестиции меньше сбережений, соответствующих ситуации полной занятости, т.е. предложение сбережений сектором домохозяйств опережает инвестиционный спрос фирм. На рис. 3.13 этой ситуации соответствует потенциальный уровень выпуска Y2 > Y*, а рецессионный разрыв соответствует величине отрезка b. К причинам, по которым возникает рецессионный разрыв, Дж. М. Кейнс относит следующие: несправедливое распределение дохода, которое вызывает рост сбережений самых обеспеченных слоев населения с целью тезаврации (накопления сокровищ), а не для целей инвестирования; неадекватные прогнозы потребительского спроса, что может вызвать уменьшение планируемых инвестиций; уменьшение склонности к инвестированию под влиянием высокой реальной ставки процента.

В условиях рецессионного разрыва население будет сберегать большую часть дохода, спрос на рынках товаров и услуг уменьшится, что в силу эффекта мультипликатора вызовет перепроизводство и снижение уровня цен, а также последующий спад производства и увольнения работников. Уменьшение занятости и сокращение доходов в экономике будут продолжаться до тех пор, пока не закончится действие эффекта мультипликатора. Таким образом, рецессионный разрыв будет постепенно сокращаться, экономика самостоятельно придет в состояние равновесия, соответствующее точке Е, однако это будет сопровождаться спадом производства и безработицей.

Государство и его экономические функции. Методы и инструменты государственного регулирования экономики.

Достаточно заметить, что только основные функции государства в переходной экономике составляют три крупных блока. Во-первых, это блок административно-организационных функций. В него входят такие функции, как:

целеполагание,

установление целевых приоритетов и формирование «дерева целей»,

установление «правил игры» на основе создания пакета законов, упорядочивающих экономические и другие отношения.

Во-вторых, блок трансформационных функций:

по реформированию отношений собственности на основе разгосударствления и приватизации;

по реформированию банковской и всей финансовой системы;

по реформированию трудовых отношений и становлению рынка труда;

по созданию инфраструктуры рынка;

по реформированию структуры производства.

В-третьих, блок функций по регулированию рынка. К ним относятся:

создание и поддержание конкурентной среды;

стабилизация неравновесных экономических состояний;

антикризисные меры;

антиинфляционная политика;

осуществление мер социальных гарантий и социальной защиты.