- •Оглавление

- •Часть I религиозные представления доисторического человека

- •Часть II религиозные представления внеисторического человека

- •Isbn 5-86065-034-5

- •Isbn 5-86065-034-5

- •Всеобщность веры

- •Часть 1

- •Религиозные представления

- •Доисторического

- •Человека

- •Человеческий череп в круге из камней — находка в пещере горы Чирчео.

- •Души умерших

- •Пантелеймонов монастырь (Афон).

- •Живописи

- •«Великий колдун»

- •«Великий колдун».

- •Палеолитические «венеры».

- •Святилища докерамического Иерихона.

- •Мать — сыра земля

- •«Незнаемый бог» неолита

- •Святилище и xpаm

- •Интерьеры святилищ Чатал Хююка

- •Погребальный сосуд из Телль Арпачии

- •Стоунхевдж — реконструкция и алан

- •Типы мегалитических гробниц:

- •«Совиноглазая богиня»

- •Изображения «совиноглазой богини»

- •Oteц небесный

- •Часть 2

- •Религиозные представления

- •Внеисторического

- •Человека

- •Народов

- •Мать-земля

- •Мир духов

- •Многосоставный человек

- •Человек— бог или зверь?

- •Зеркало вместо инобытия

- •Шаманизм

- •Кто такой — шаман?

- •Шаманское посвящение

- •Загадка тудинства

- •Что такое камлание?

- •Собирание духов

- •Исцеление

- •Явление

- •Приложение

- •109088, Москва, Южнопортовая ул., 24

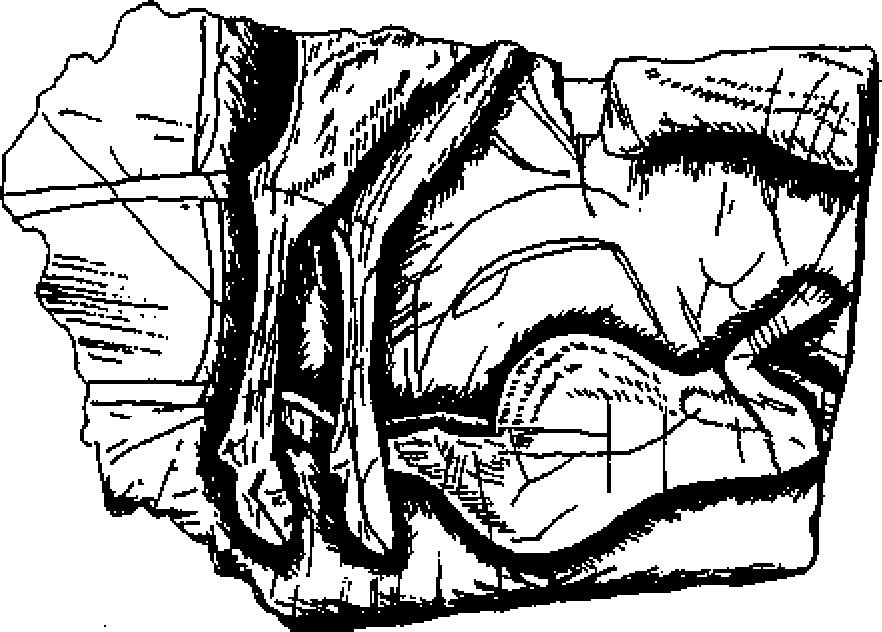

Палеолитические «венеры».

Женские фигурки из камня и кости, безликие, но с подчеркнутыми признаками женского, рождающего естества, были очень широко распространены в верхнем палеолите всей Северной Евразии. Почти безусловно они отражали возрождающую к печной жизни материнскую утробу земли. Вестоницкие «венеры» особенно интересны тем, что сделаны из глины и обожжены. Это чуть ли не первые и истории человечества образцы терракоты (25 500 лот назад).

Палеолитические «венеры» Ориньякского времени:

а) из Виллендорфа, Австрия. Высота 11 см. Известняк;

б) из Сапиньяно, Италия. Высота 22,5 см. Серпентин;

в) из Леспюжю, Франция. Высота 14,7 см. Кость мамонта;

г) из Дольних Вестониц, Чехия. Терракота

руке массивный рог, очень напоминающий роги изобилия, но, скорее всего это — знак присутствия Бога-Зубра.

И не то чтобы палеолитический художник просто не умел или не желал изображать женскую красоту. На нескольких памятниках мы можем видеть, что он в принципе прекрасно это делал — головка из слоновой кости (Брассемпуй), рельеф в пещере Ля Мадлен, открытый в 1952 году. Но фигурки и изображения «венер» отнюдь но ставили целью прославить совершенство женской красоты.

Находки, сделанные на Украине К. Поликарповичем, проясня-ют смысл странных статуэток. В святилище на Десне кроме чере-пов и бивней мамонта, кроме ревунов им была найдена и женская фигурка из слоновой кости типа «венер». Она раньше была при-креплена к чему-то и являлась частью заупокойного святилища.

92

Беременная женщина у ног оленя.

правляла резец палеолитического

Крупные копытные жи- вотные, зубры, мамон- ты, олени, быки стано- вятся в верхнем палеоли- те почти универсальным образом Небесного Бога. Они, носители мужского «семейного» начала, да- ют жизнь, которую при- нимает и вынашивает в своей утробе «Мать-Зем- ля». Не эта ли мысль на- верхне- ма- стера из Ложери-Басс, когда он работал над изо- бражением беременной

женщины у ног оленя?

Скорее всего, эти «венеры» являлись изображениями «Матери-Земли», беременной умершими, которым надлежит еще родиться вновь к вечной жизни. Может быть, сущность так изображавшаяся была самим родом в его протяжении от предков к потомкам, Великой Матерью, всегда производящей на свет жизнь. На Украи-не же, в Гагарине, семь таких фигурок располагались по стенам землянки мадленцев. Они стояли в специальных нишах. Это бе-зусловно был объект поклонения. Для хранительницы рода не важ-ны индивидуальные «личные» признаки. Она — вечно беременное жизнью чрево, вечно кормящая своим молоком мать. Вряд ли раз-мышления древних поднимались до высоких абстракций, но коль хоронили они своих мертвецов в землю, то стало быть верили и в их воскресение, а если верили, то не могли не поклоняться Мате-ри-Сырой-Земле, дающей пишу, жизнь и возрождение.

Надежды кроманьонцев не ограничивались землей, они душой стремились к небесному Богу-Зверю, всемощному подателю жизни. Но из опыта повседневности они прекрасно знали, что семя жизни должно найти ту почву, в которой только и может прорасти. Семя жизни давало небо, почву — земля. Поклонение Матери-Земле, столь естественное у земледельческих народов, в действи-тельности оказывается древнее земледелия, так как целью покло-нения был для древнего человека не земной урожай, но жизнь бу-дущего века.

Весьма ошибается Мирча Элиаде, когда во введении к «Свя-щенному и мирскому» утверждает: «Ведь очевидно, что символика

93

и культы Матери-Земли, плодовитости человека,... священности Женщины и т.п. смогли развиться и составить широко разветвлен-ную религиозную систему лишь благодаря открытию земледелия. Столь же очевидно, что доаграрное общество бродяг-номадов было не способно также глубоко и с той же силой прочувствовать свя-щенность Матери-Земли. Различие опыта — это результат эконо-мических, социальных и культурных различий, одним словом — Истории»1 — «Очевидное» — еще не истинное, это лучше других должен был знать религиовед. Культы Матери-Земли охотников верхнего палеолита заставляют нас предположить, что религиозное не есть всегда продукт социального и экономического, но, подчас является их причиной и предпосылкой.

Для лучшего понимания всей неоднозначности причин и след-ствий в человеческой культуре особенно интересны фигурки «венер» из Дольни Вестонице. Вестоницкие «венеры» сделаны из глины и обожжены. Это чуть ли не первые в истории человечества образцы терракоты (25 500 лет назад). Древний мистик должно быть старался в самом материале запечатлеть великую идею земли, соединяющейся с небесным огнем для принятия в себя небесного семени. Может быть удар молнии, оплавившей почву, навел его на эти образы. От бытовой керамики, появляющейся в раннем нео-лите, эти специально обожженные на огне глинянные статуэтки Матери-Земли отделяют не менее двенадцати тысячелетий.

Очень характерна и обнаруженная в конце 1950-х годов под навесом скального укрытия Англе сюр л'Англи (Angles-sur-1'Anglin, Вьенна, Франция) сцена мадленского времени. Три женщины, с ясно подчеркнутыми знаками своего пола, стоят близ друг друга. Одна — с узкими девичьими еще бедрами, другая — беременная, третья — старая, обрюзгшая. Первая стоит на спине зубра, подня-тый хвост и наклоненная голова которого показывают, что он изображен в возбуждении гона. Не отображает ли этот рельеф ритм жизни и не подчеркивает ли он, что для кроманьонца жизнь эта была не случайностью, но божественным даром, семенем Божиим, которой надо правильно распорядиться, дабы обрести вечность? А может быть это первое из долгого ряда изображений Великой Бо-гини в трех ее образах — невинной девушки, матери и старухи-смерти, изображений — столь характерных для позднейшего чело-вечества? Смерть, уведение от жизни в этом случае оказывается не полным исчезновением, но только этапом бытия, за которым сле-дует новое зачатие божественным семенем, новое рождение.

1М. Элиаде. Священное и мирское. М., 1994. С. 20—21 (с исправлением ошибок, допущенных при переводе).

94

полным исчезновением, но только этапом бытия, за которым сле-дует новое зачатие божественным семенем, новое рождение.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Число памятников, свидетельствующих о тесной жизни рода, возрастает в верхнепалеолитическое время. Люди имели родовые святилища и родовые погребения. Одно такое погребение-склеп найдено было в Предмостье (Predmost. Моравия). Здесь на протя-жении более чем столетия в одну могилу клали умерших членов рода — и взрослых, и детей. Все это ясно свидетельствует в пользу крепких семейно-родовых устоев в верхнем палеолите.

В том же Предмостье недалеко от склепа на стоянке ориньяк-ских охотников были найдены кости от человеческого скелета с насечками от снятия плоти каким-то каменным орудием. Череп вместе с костями обнаружен не был. К. Абсолон, сделавший эту находку, предположил факт людоедства, заметив, что голова жер-твы возможно была использована в ритуальных целях. Видимо, заботливо предавая земле соплеменников, предположил ученый, люди из Предмостья ловили случайных чужаков и убивали их.

Наличие большого числа костей многообразных животных на стоянке показывает, что обитатели Предмостья вряд ли пошли на людоедство, побуждаемые голодом. Если догадка К. Абсолона вер-на, то их каннибализм имел ритуальный характер и он может сви-детельствовать в пользу существования каких-то магических обря-дов, сходных с традициями современных людоедов. Но Дж. Ма-рингер достаточно убедительно ставит под сомнение характери-стику этой находки как следов каннибальского пиршества. Напо-минает эта находка и погребальные традиции исседонов, о кото-рых, со слов Геродота, рассказывалось в предыдущей лекции.

Очень может быть, что люди древнего каменного века были луч-ше, чем мы о них думаем, втайне желая оправдать нашу собствен-ную жестокость и нравственное несовершенство.

J. Maringer. The Gods of Prehistoric Man... P. 57

95

Лекция 4

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕОЛИТА

ТЕОРИЯ «НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Приблизительно 13—10 тысяч лет назад в жизни древнего человечества происходят глубокие изменения, без которых и наша нынешняя цивилизация оказалась бы совершенно невозможной. Бродячий охотник и собиратель, кочующий за стадами диких животных и питающийся главным образом их мясом, в эти пере-ломные тысячелетия превращается в оседлого земледельца и в пастуха-скотовода. Некоторые из основанных в X тысячелетии до Р.Х. поселений и поныне являются обитаемыми, например при-иорданский Иерихон или североаравийская Бейда. Этот глубин-ный сдвиг в образе жизни человека именуют «неолитической революцией». Термин этот был предложен в 1925 году молодым британским археологом Виром Гордоном Чайлдом в книге «На заре европейской цивилизации»1.

В.Г. Чайлд (1892—1957) один из ведущих археологов XX века, профессор Эдинбургского университета, знаток доисторических культур Европы и Переднего Востока, создал теорию доистори-ческого развития под влиянием изменений окружающей среды и давления растущего народонаселения. Отвергая представления о преимущественном значении сферы идей для общественного развития, Чайдл настаивал на материалистических предпосылках общественного прогресса. Был увлечен философскими постро-ениями Карла Маркса и Эмиля Дюркгейма. Кроме названной работы перу Чайлда принадлежат «Социальная эволюция» (1951) и «Восстановление прошлого» (1956). Хотя и при жизни и после смерти Чайлда многие его утверждения активно оспаривались, труды этого ученого сделали очень много для создания совре-менной теории доисторического человечества.

т

Само понятие «неолит» — то есть по-гречески «новый ка-мень» — новый каменный век, ввел в научный оборот Джон Леб-

V. G. Childe. The Dawn of European Civilization. N.Y., 1925.

96

бок (лорд Эвбюри, 1834—1913), в книге «Доисторические време-на». Сохранение каменной индустрии при переходе от добываю-щего к производящему хозяйству является главной отличительной чертой неолита. Продолжая и развивая Леббока, Чайлд объяснил, как произошел этот переход, который сам лорд полагал, в духе прогрессистских идей XIX века «естественным» следствием чело-веческого развития.

По мнению Чайлда, переход от добывающей к производящей экономике произошел на Переднем Востоке после окончания ве-ликого оледенения (плейстоцена). Отступление ледников из Цент-ральной Европы и с Русской равнины привело к перемещению на север зоны обильного увлажнения, которая располагалась ранее в Сиро-Палестине, Месопотамии, Аравии, Иране. Засухи, происхо-дившие все чаще, заставляли людей и животных скапливаться в немногих оазисах. Туда же постепенно перемещались и влаголю-бивые растения. Жизнь в оазисах заставляла человека бережней относиться к природным ресурсам, заботиться об них воспроизве-дении. Он стал воздерживаться от охоты на стельных самок и де-тенышей, затем — подкармливать их во время засух. Нехватка мяс-ной пищи побуждала жителя оазисов обратить больше внимания на собирание растительных продуктов, что в конце концов приве-ло к одомашниванию (доместикации, как говорят ученые) расте-ний — злаковых и бобовых.

Однако эта стройная теория не подтвердилась жизнью. Тща-тельные палеоклиматические и палеоботанические исследования 1940—1950-х годов показали, что на переднем Востоке в XII—VIII тысячелетиях до Р.Х. климат существенно не менялся и потому никаких особых оазисов, где бы протекала «неолитическая рево-люция», просто не существовало. Кроме того, самостоятельные очаги протонеолитических культур археологи обнаружили далеко за пределами Переднего Востока — в долине Дуная (Лепеньски Вир), в Индокитае (Хоа Бинь), в Японии (Дзёмон), на островах Малайского архипелага, в Перу и Мезоамерике. Климатические условия в этих районах были очень различны, а признаки перехода от палеолита к неолиту во многом сходными.

Сомневаясь в аргументах Чайлда, археологи редко отвергают саму материалистическую предпосылку «неолитической револю-ции». Для них аксиоматичным остается убеждение, что бытие определяет сознание и вопрос только в том, что такое «бытие» — внешние обстоятельства или стремление к лучшим материальным условиям жизни. Чайлд предполагал первое. Роберт Дж. Брейдвуд,

1 J. Lebbok. Prehistoric Times. L., 1865.

7 - А. Зубов 97

работавший в Институте ориенталистики Чикагского университе-та — второе. По мнению этого видного теоретика археологии «революция» была результатом «углубления культурной дифферен-циации и специализации человеческих сообществ». Стремление человека ко все более надежным источникам пищи постепенно привело его к одомашниванию растений и животных. Это в свою очередь способствовало появлению оседлых поселений, так как теперь не человек следовал за источниками пищи, но источники пищи были им приближены к местам своего обитания. А оседлая цивилизация, быстро развиваясь, породила разделение труда, город, государство, письменность.

Но опять же, в этой теории есть слабое место — постоянные укрепленные поселения «открытого типа» (то есть не в пещерах, а состоящие из специально построенных жилищ под открытым небом) предшествовали эпохе одомашнивания часто на 1—3 тыся-чи лет во многих местах Переднего Востока, на Дунае, в Японии.

«Имеется немало археологических памятников, указывающих на существование постоянных поселений без всяких признаков доместикации. Эти древние поселения как будто подтверждают мнение ряда ученых о том, что иногда постоянные поселения порождают необходимость в доместикации, а не наоборот» — отмечают современные американские исследователи».

Попытка создать «синтетическую теорию неолитической рево-люции», предпринятая Кентом Флэннери в 1970-е годы, также не может считаться до конца удачной. По мнению этого археолога рост населения заставлял отдельные группы людей все дальше ухо-дить от мест, удобных для добывающей экономики, в суровые об-ласти, где одними собирательством и охотой тяжело было поддер-живать существование племени. Именно там, на границах экумены началась, по Флэннери, «неолитическая революция»3. Однако первоначальная культивация «фиксируется ныне не на окраинах оптимальных зон, а в их центре (Иерихон А. Нахал-Орен II, Мюрейбит III). Распространение культивации на окраинные райо-ны явилось следующим шагом «неолитической революции».

-г

R.J. Braidwood. Prehistoric Men (8 th edition). Glenview, 1974. P. 92; CM. также: L. Binford. Post-Pleistocene Adaptations // New Perspectives in Archaeology. Chicago, 1968. P. 313-316.

2 К. Ламберг-Карловски, Дж. Саблов. Древние Цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992. С. 59.

3 К. Flannery. The Cultural Evolution of Civilizations — ARES, № 3, 1973. 4Примечание Н.Я. Мерперта и В. И. Гуляева к книге К. Ламберг-Кар- ловски и Дж. Саблова. Op. cit. С. 314.

98

Чтобы лучше понять феномен «неолитической революции», нам следует от теорий на какой-то момент перейти к последователь-ности событий. 11—13 тысяч лет назад человек начинает создавать в некоторых районах мира (Палестина, Верхняя Месопотамия, Загрос, Дунайская равнина) оседлые поселения с прежней присва-ивающей экономикой. Значение растительной пищи в рационе их обитателей постепенно возрастает, а мясной — сокращается. 9—11 тысяч лет назад начинается доместикация растений и употребляе-мых в пищу животных (собака была одомашнена ранее). Одну — две тысячи лет спустя широко распространяется керамика и тка-чество, возникают, как показали открытия Дж. Мелларта, сравни-тельно крупные города. Наконец, с освоением плавки металлов в V—III тысячелетиях до Р.Х. эпоха камня заканчивается и наступает время меди, позднее — бронзы, еще позднее — железа.

Принципиальный вопрос «неолитической революции» — почему тринадцать тысяч лет назад человек решил покончить с бродяж-ничеством и прочно осесть на землю.

Экономических преимуществ новый строй жизни не давал. Племена кочующих охотников в этих районах мира жили тогда сравнительно богато. Навыки и промысловые приемы людей ме-золита2 отличались изощренностью и совершенством. В настоящее время большинство палеоатропологов считает, что обитатели пер-вых стационарных открытых поселений жили существенно беднее и питались менее разнообразно и обильно, чем бродячие охотники. Никакой особой житейской выгоды переход к новому образу жизни почти наверняка не сулил, а ведь надо было преодолеть еще и привычку к тысячелетиями устоявшемуся жизненному укладу. Человек древности являлся существом весьма консервативным, и только какие-то очень существенные причины могли побудить его круто изменить строй жизни.

МИСТИКА ЗЕРНА И НАЧАЛО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

На юге иорданской пустыни Эль-Гор, в двух десятках километ-ров к западу от реки Иордан, путешественника встречают сочной зеленью полей и садов холмы оазиса Иерихона, древнего библей-ского города Палестины. Неиссякающий источник, бьющий у подножия одного из холмов, дает жизнь этому поселению, окру-женному со всех сторон белесыми выжженными равнинами. Рас-

1 Дж. Мелларт. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982. С. 83-106.

2 Мезолит — средний (µέσοσ) каменный век. (17—12 тысяч лет назад).

7* 99