- •2) Информационное обеспечение сапр.

- •4)Достоинства саПр:

- •6. Процедуры синтеза и анализа.

- •11. Принцип единой информационной системы (еис).

- •12. Требования к архитектурно-строительным чертежам: общие требования.

- •13. Классификация саПр: по области использования; по характеру базовой подсистемы.

- •14. Требования к информационному обеспечению саПр.

- •15. Требования к архитектурно-строительным чертежам: форматы листов, основные надписи, масштабы.

- •16) Классификация саПр: по «весовой категории»

- •17)Принципы организации и операции для работы с субд

- •18) Марки основных комплектов рабочих чертежей гост 21.101-97 основные требования к проектной и рабочей документации

- •19) Жизненный цикл изделия

- •20) Классификация баз данных

- •21. Правила нанесения размеров на рабочих чертежах.

- •22. Модели жизненного цикла изделия.

- •23. Сетевые базы данных.

- •24. Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов

- •25. Cals- технологии

- •26. Иерархическая модель баз данных

- •28. Виды обеспечения: сапр

- •32. Основные принципы работы программы SolidWorks

- •35. Основные модули программы Solid Works

- •38. Назначение и состав методического обеспечения сапр

- •39 Общие правила выполнения рабочей документации при проектировании тепловых пунктов

- •36 Общие правила выполнения рабочей документации газоснабжения.

- •41. Производительность и надежность сапр

- •43. Программное обеспечение

- •44. Характеристиками надежности являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

- •1)Проектно-конструкторские службы для проектирования теплоэнергетических установок и систем теплопотребления промышленных предприятий

- •56. Стадии проектирования: технический объект.

- •57. Единая модульная система в строительстве.

- •58. Прикладное программное обеспечение саПр: требования к саПр.

- •59. Стадии проектирования: рабочий проект.

- •60. Технико-экономическое обоснование (тэо) проектных решений сложных теплоэнергетических установок и систем теплопотребления промышленных предприятий.

- •61. Средства двумерного черчения.

- •62. Стадии проектирования: внедрение.

- •63. Методы определ-я трудоемкости и стоимости проектных работ и выполнения конструкторско-технической документации.

- •64. Трехмерное моделирование.

- •65. Техническое предложение

- •66) Базовые цены на проектные работы Глава 1 Жилые дома, гостиницы, общежития

- •67) Каркасное моделирование.

- •69) Порядок проектирования

- •Проект тепловых сетей включает разделы:

- •70) Поверхностное моделирование.

- •76.Типы поверхностей, используемых при моделировании

- •77. Функциональный подход к проектированию.

- •78. Построение аксонометрических схем внутренних санитарно-технических систем

- •80. Конструктивный подход к проектированию

- •82. Метод конечных элементов (мкэ).

- •84. Численные методы расчета в теплоснабжении: метод половинного деления, метод хорд.

- •85. Роль и место технических и оптимицазионных расчетов при выполнении проектов теплоэнергетических установок и систем тгв.

- •86. Проектирование теплотехнических инженерных систем

- •87. Устройство, достоинства и недостатки, области применения различных систем гв.

- •88. Определение оптимальной толщины тепловой изоляции при проектировании трубопроводов.

- •89. Назначение и классификация систем горячего водоснабжения.

- •Классификация систем горячего водоснабжения

- •90. Перспективы и пути совершенствования проектирования систем теплоэнергоснабжения.

1)Проектно-конструкторские службы для проектирования теплоэнергетических установок и систем теплопотребления промышленных предприятий

Проектно-конструкторские службы для проектирования теплоэнергетических установок.

а)Конструкторское бюро-это организация занимающаяся проектированием теплоэнергетических установок.

б) Проектный институт-это крупная проектная организация занимающаяся проектированием теплоэнергетических установок.

в)Проектно-конструкторская фирма-это организация (компания или корпорация), владеющая одним или несколькими бюро которые занимаются проектными работами.

2)Системы теплопотребления - комплекс устройств, предназначенных длявыработки и транспортирования тепловой энергии.

В зависимости от типа источника:

1)Централизованная от ТЭЦ (АТЭЦ)

2)Централизованнаяот районных котельных

В зависимости от типа источника:

1)Местная от модульныхкотельных

2)Децентрализованнаяот теплогенераторов

По виду транспортируемого теплоносителя:

1)Водяные

2)Паровые

3)Воздушные

По числу параллельно проложенных теплопроводов:

1)однотрубные

2)двухтрубные

3)трехтрубные

4)многотрубные

По использованию теплоносителя в системах горячего водоснабжения и технологических потребителей:

1)закрытые (замкнутые);

2)открытые (разомкнутые).

Общие схемы систем теплоснабжения. Основное оборудование

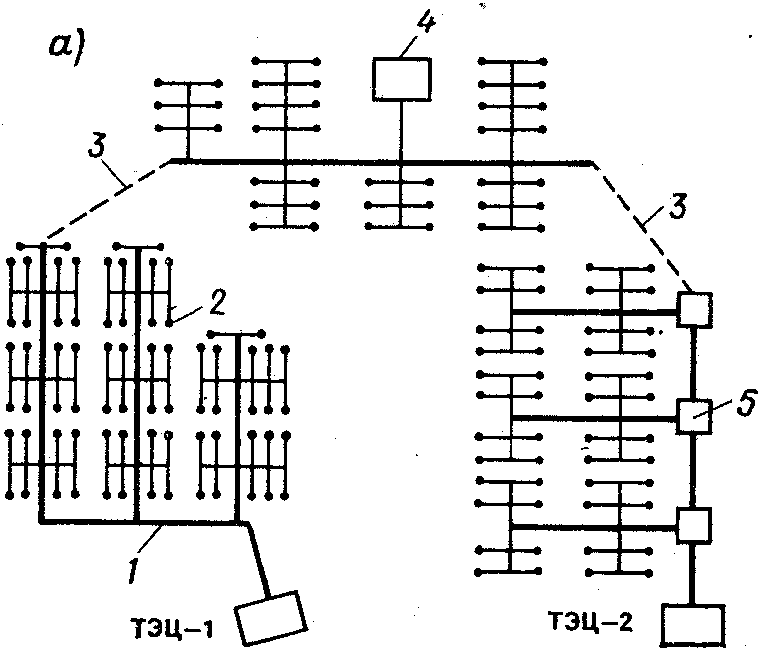

В зависимости от числа потребителей, их потребностей в тепловой энергии, а также требований к качеству и бесперебойности теплоснабжения для определенных категорий абонентов тепловые сети выполняются тупиковыми (рис. 1) или кольцевыми (рис. 2).

Рис. 1 – Тупиковая тепловая сеть

1 – теплопровод; 2 – потребители тепловой энергии; 3 – перемычки;

4 – ТЭЦ, районные и квартальные котельные; 5 – секционирующие камеры

Тупиковая схема является более распространенной. Она применяется при обеспечении тепловой энергией города, квартала или поселка от одного источника – ТЭЦ или котельной. По мере удаления от магистрали от источника уменьшаются диаметры теплопроводов (1), упрощается конструкция, состав сооружений и оборудование на тепловых сетях в соответствии со снижением тепловой нагрузки. Для этой схемы характерно то, что при аварии магистрали абоненты, подключенные к тепловой сети после места аварии, не обеспечиваются тепловой энергией. Для повышения надежности обеспечения потребителей (2) тепловой энергией между смежными магистралями устраивают перемычки (3), которые позволяют при аварии какой-либо магистрали переключать подачу тепловой энергии. Наличие перемычек частично исключает основной недостаток этой схемы и создает возможность бесперебойного теплоснабжения потребителей.

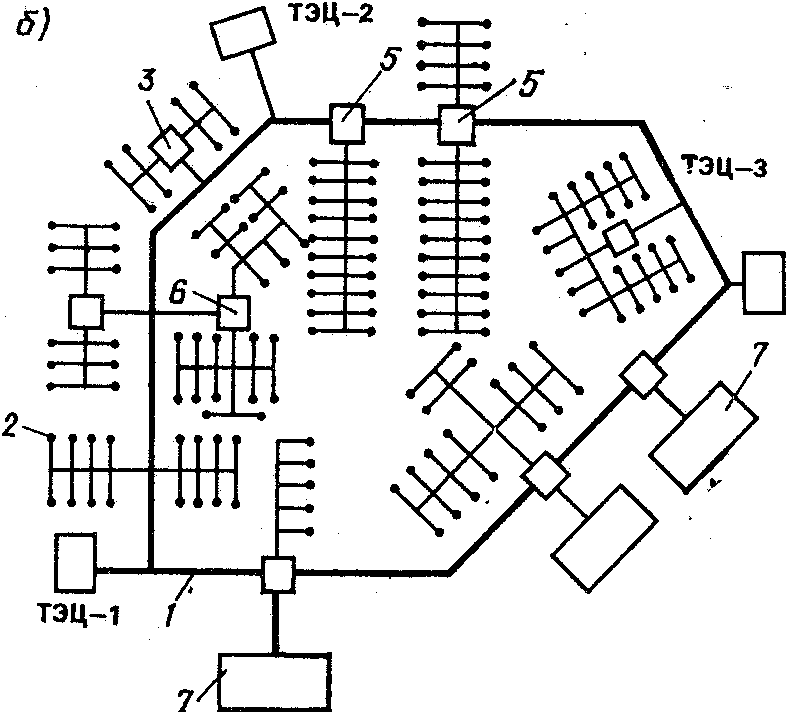

Рис. 2 – Кольцевая тепловая сеть

1 – кольцевая магистраль; 2 – потребители тепловой энергии;

3, 6 – центральные тепловые пункты; 4 – ТЭЦ, районные и квартальные котельные;

5 – секционирующие камеры; 7 – промышленные предприятия

Кольцевая схема предусматривается в крупных городах. Для устройства таких сетей требуется большие капитальные вложения по сравнению с тупиковыми. Достоинством кольцевой схемы – наличие нескольких источников, благодаря чему повышается надежность теплоснабжения и требуется меньшая суммарная мощность котельного оборудования. Кольцевая магистраль (1) подключена к трем ТЭЦ, потребители (2) через центральные тепловые пункты (6) присоединены к кольцевой магистрали по тупиковой схеме. На крупных ответвлениях предусмотрены секционирующие камеры (5). Промышленные предприятия (7) также присоединены по тупиковой схеме.

Вопрос №52

Высокоуровневый язык программирования

Высокоуровневый язык программирования — язык программирования, разработанный для быстроты и удобства использования программистом. Основная черта высокоуровневых языков — это абстракция, то есть введение смысловых конструкций, кратко описывающих такие структуры данных и операции над ними, описания которых на машинном коде (или другом низкоуровневом языке программирования) очень длинны и сложны для понимания.

Так, высокоуровневые языки стремятся не только облегчить решение сложных программных задач, но и упростить портирование программного обеспечения. Использование разнообразных трансляторов и интерпретаторов обеспечивает связь программ, написанных при помощи языков высокого уровня, с различными операционными системами и оборудованием, в то время как их исходный код остаётся, в идеале, неизменным.

Такого рода оторванность высокоуровневых языков от аппаратной реализации компьютера помимо множества плюсов имеет и минусы. В частности, она не позволяет создавать простые и точные инструкции к используемому оборудованию. Программы, написанные на языках высокого уровня, проще для понимания программистом, но менее эффективны, чем их аналоги, создаваемые при помощи низкоуровневых языков. Одним из следствий этого стало добавление поддержки того или иного языка низкого уровня (язык ассемблера) в ряд современных профессиональных высокоуровневых языков программирования.

Примеры: C++, C#, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Perl, Паскаль, Delphi, Лисп. Языкам высокого уровня свойственно умение работать с комплексными структурами данных. В большинстве из них интегрирована поддержка строковых типов, объектов, операций файлового ввода-вывода и т. п.

Первым языком программирования высокого уровня считается компьютерный язык Plankalkül, разработанный немецким инженером Конрадом Цузе ещё в период 1942—1946 годах. Однако транслятора для него не существовало до 2000 года. Первым в мире транслятором языка высокого уровня является ПП (Программирующая Программа), он же ПП-1, успешно испытанный в 1954 году. Транслятор ПП-2 (1955 год, 4-й в мире транслятор) уже был оптимизирующим и содержал собственный загрузчик и отладчик, библиотеку стандартных процедур, а транслятор ПП для ЭВМ Стрела-4 уже содержал и компоновщик (linker) из модулей. Однако, широкое применение высокоуровневых языков началось с возникновением Фортрана и созданием компилятора для этого языка (1957).

Вопрос №53

Стадий проектирования опытно-конструкторских работ

Проектирование делится на стадии. При проектировании сложных объектов выделяют стадии

- научно-исследовательских работ (НИР)

- опытно-конструкторских работ (ОКР)

- технического проекта

- рабочего проекта

- испытаний опытного образца.

Стадию НИР во многих случаях можно разделить на стадии

- предпроектных исследований

- технического задания

- технического предложения.

На этих стадиях последовательно изучаются потребности в получении новых изделий с заданным целевым назначением, исследуются физические, информационные, конструктивные и технологические принципы построения изделий. Далее исследуются возможности реализации этих принципов, прогнозируются возможные значения характеристик и параметров объектов. Результатом НИР является формулировка технического задания (ТЗ) на разработку нового объекта.

На стадии ОКР разрабатывается эскизный проект изделия, проверяются, конкретизируются и корректируются принципы и положения, установленные на стадии НИР.

На стадии технического проекта принимаются подробные технические решения и прорабатываются все части проекта.

На стадии рабочего проекта создается полный комплект конструкторско-технологической документации, достаточный для изготовления объекта.

На стадии испытаний опытного образца (или пробной партии при крупносерийном производстве) получают результаты, позволяющие выявить возможные ошибки и недоработки проекта, принимаются меры к их устранению, после чего документация передается на предприятия, выделенные для серийного производства изделий.

Вопрос №54

Расчетные стоимости РСИ, РСТ, РСВ и СРС характеризуют уровень технологичности проектных решений.

Еди́наясисте́маконстру́кторскойдокумента́ции (ЕСКД) — комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации).

Вопрос №55

Прикладное программное обеспечение САПР: графические стандарты

Для обеспечения связи между графическими утилитами и устройствами вывода наиболее часто используется стандарт VDI (VirtualDeviceInterface — интерфейс виртуального устройства), который в настоящее время переименован в CGI (ComputerGraphicsInterface — итперфейс компьютерной графики).

Наиболее распространенным стандартом, обеспечивающим связь между прикладными программами и графическими утилитами, является GKS (GraphicalKernelSystem — графическая корневая система). Иногда используется и более ранний стандарт CORE, основные функции которого реализованы в GKS. А наиболее совершенным из стандартов этого класса является PHIGS (ProgrammersHierarchicalInterfaceforGraphics — программистский иерархический графический интерфейс), описывающий сложные иерархические структуры графических данных, в том числе и трехмерные.

Для обеспечения связи между различными САПР используется ряд стандартов, наиболее распространенным из которых является IGES (InitialGraphicsExchangeSpecification — стандартный протокол обмена графической информацией). В этом стандарте различные данные классифицируются в терминах сущностей, которые могут принадлежать к одной из трех категорий: геометрии (точки, отрезки, дуги, плоскости и т. п.), аннотации (размеры, осевые линии, стрелки и т. п.), структуры (геометрические группы, макроопределения и т. д.). Чтобы использовать IGES, любая САПР снабжается двумя программами — препроцессором и постпроцессором. Международный стандарт GKS (GrapficalKernelSystem) принят в 1985 г. и предназначен для обеспечения переносимости и совместимости программных средств машинной графики. Согласно этому стандарту, любое изображение должно строиться из типовьгх базовых элементов — примитивов вывода. В GKS определено шесть основных примитивов вывода: полимаркер, полилиния, текст, заполнение области, массив пикселей, обобщенный примитив вывода.