- •2.Предметная область социологии труда

- •3.Индустриальная социология

- •4. Классическая школа научного менеджмента

- •5. Теория “человеческих отношений”

- •6. Эмпирическая школа управления трудом

- •1.1 Школа социальных систем

- •8. Дореволюционный период развития социологии труда

- •9. Развитие социологии труда в 20-80е года

- •10. Социология труда и рыночные отношения

- •11. Роль и значение трудовой организации в развитии общества

- •12. Понятие и элементы трудовой среды

- •13. Социальная структура трудовой организации

- •14. Роль и значение трудовой организации в развитии общества

- •15. Показатели качества жизни

- •16. Социальная организация, ее структура

- •17. Основные социальные процессы и явления в трудовой организации

- •18 Специфика социологических исследований проблем трудовой организации в условиях рынка.

- •19. Трудовое поведение: понятие, структура

- •20. Виды трудового поведения, механизм регулирования

- •21. Особенности и характеристика функционального, организационного, экономического и инновационного поведения

- •21. Особенности и характеристика функционального, организационного, экономического и инновационного поведения

- •22. Трудовое поведение в рыночных условиях хозяйствования

- •23. Социальный контроль в сфере труда

- •24. Потребности и интересы как детерминанты трудового поведения

- •25. Ценности и ценностные ориентации в мотивационном процессе

- •26. Структура мотивов трудового поведения

- •27. Содержание и структура понятия "отношение к труду"

- •28. Основные факторы и эмпирические индикаторы, характеризующие отношение к труду, их типология

- •29. Специфика формирования отношения к труду в условиях рынка

- •31. Структура и эмпирические индикаторы удовлетворенности трудом

- •32. Содержание и структура трудовой адаптации

- •33. Объективные и субъективные факторы трудовой адаптации

- •34. Понятие «Личностный потенциал»

- •35. Комплексная система профориентации, адаптации и профессионального продвижения на предприятии

- •36.Сущность, показатели, типы и социальная структура трудового конфликта

- •37. Причины трудовых конфликтов

- •1. Проблемы распределительных отношений.

- •2. Сложности функционального взаимодействия.

- •3. Ролевые противоречия.

- •4. Сугубо деловые разногласия.

- •5. Раздел вины, ответственности.

- •6. Лидерство.

- •8. Несовместимость.

- •9. Половозрастной состав организации.

- •10. Социальные различия.

- •38. Разрешение трудового конфликта

- •1. Масштаб конфликта.

- •2. Длительность конфликтной ситуации.

- •3. Новизна или стандартность конфликта.

- •4. Объективные или субъективные причины конфликта.

- •5. Субъективные характеристики конфликтующих сторон.

- •39. Сущность, целевая структура, разновидности стимулирования и их проявление в сфере труда

- •40. Условия эффективности стимулирования труда

- •41. Зарубежный опыт стимулирования труда

- •42. Понятие социальной защиты и ее основные направления в сфере труда

- •44. Социальные гарантии

- •45. Основные объективные социальные характеристики труда

- •46. Рынок труда, его формирование и развитие

- •48. Безработица, ее формы, экономические и социологические методы ее измерения

- •49. 1. Понятие, сущность и виды миграции

- •2. Влияние миграции на рынок труда

- •50. Роль социологических исследований в обеспечении более эффективной работы службы занятости

33. Объективные и субъективные факторы трудовой адаптации

Факторы трудовой адаптации - это условия, влияющие на течение, сроки, темпы и результаты этого процесса. Среди них можно выделить как объективные, так и субъективные.

Объективные - это факторы (в трудовой организации - связанные с производственным процессом), которые в меньшей степени зависят от работника. Это уровень организации труда, механизации и автоматизации производственных процессов, санитарно-гигиенические условия труда, размер коллектива, расположение предприятия, отраслевая специализация и т.д.

К субъективным (личностным) факторам относятся:

социально-демографические характеристики работника (пол, возраст, образование, квалификация, стаж работы, социальное положение и т.д.);

социально-психологические (уровень притязаний, готовность трудиться, практичность, быстрота ориентации в производственной ситуации, самоконтроль и умение действовать рационально, коммуникабельность, восприятие самого себя и способность формировать у других чувство ответственности и т.д.);

социологические (степень профессионального интереса, степень материальной и моральной заинтересованности в эффективности и качестве труда, наличие установки на повышение квалификации и образования и т.д.).

Интегрированным субъективным показателем успешной трудовой адаптации можно считать общую удовлетворенность работника трудом, морально-психологическим климатом в коллективе.

Как видим, в процессе производственной адаптации не последнее место занимает личностный потенциал работника. Это совокупность определенных черт (социально-демографических, социально-психологических) и качеств работника, которые формируют и определенный тип поведения: уверенность в себе, общительность, способность к самоутверждению, уравновешенность, объективность и т.д. То есть личностный потенциал работника характеризует Внутреннюю физическую и духовную энергию человека, его деятельностную позицию, направленную на творческое самовыражение и самореализацию.

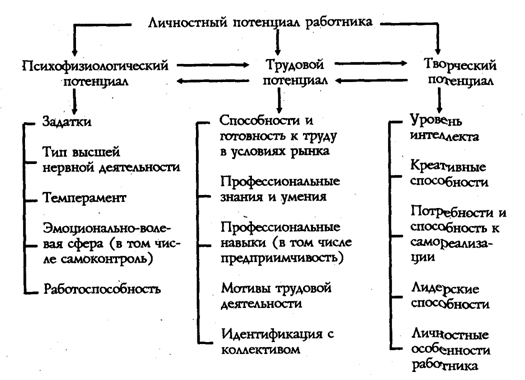

Рис. 8. Структура личностного потенциала работника

Исследователи отмечают, что передовым работникам должны быть присущи следующие черты:

энергичность;

умение управлять своими эмоциями;

готовность открыто излагать свое мнение;

способность изменять свою точку зрения под воздействием аргументов, но не силы.

Итак, уровень развития личностного потенциала работника, так же как и степень соответствующей ему эффективности труда, зависит не столько от какого-либо одного элемента, сколько от способа их интеграции, внутренней сбалансированности всех элементов, придающих качественно новую силу самой производительной способности работника. Ее формирование осуществляется тем же способом, что и развитие любой интегральной способности личности.

Психофизиологический потенциал работника определяется психофизиологическими и физическими возможностями, в основе которых лежат врожденные (генетические) задатки, которые при благоприятных условиях могут развиваться в способности личности, повысить ее работоспособность.

Трудовой потенциал работника представляет собой совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной трудовой деятельности.

Наряду с этим важное место занимают образование и опыт, которые также оказывают влияние на уровень и степень адаптации работника. Необходимо с максимальной пользой использовать опыт и знания работника.