- •1. Реклама и паблик рилейшнз: несходство сходного

- •2. Технологии маркетинговых коммуникаций

- •3. От товарного знака к бренду

- •4. Исследования и измерения в рекламе и пр

- •5. Мифологическими маршрутами

- •6. Лики тоталитаризма

- •7.Демократические сюжеты

- •8. Имидж: по образу и подобию

- •9. Aha томия стиля

- •10. Клиповое сознание

- •11. Чему смеетесь? (комическое в рекламе и пр)

- •12. Инструмент- структурализм

- •13. "Эрогенные зоны" рекламы и паблик рилейшнз

- •1.Реклама и паблик рилейшнз: несходство сходного

- •2. В процессе проведения кампании.

- •3. На стадии завершения кампании. Анализ результатов и резюме.

- •4. Исследования и измерения в рекламе и пр

- •8. Имидж: по образу и подобию

- •9. Анатомия стиля

- •9. Анатомия стиля

- •10.Клиповое сознание

- •11.Чему смеетесь?

- •12.Инструмент – структурализм

4. Исследования и измерения в рекламе и пр

Ликвидность - это быстрая оборачиваемость актуальной информации среди заинтересованных лиц. Уже по одному этому фактору можно судить об актуальности предоставленной информации. Синтез состоит в соединении информационных фрагментов, для воссоздания полноты картины.

В процессе используются такие технологии, как легендирование проекта, анализ экономических факторов, анализ имиджевых характеристик фирмы и ее фигурантов, "структурные" риски, сбор компромата, прогностика утрат, анализ невротического и патологического поведения, деловой прессинг, аудио- и видеоконтроль, профилактика "заразного" общения и т.д.

По сути структура эта мало чем отличается от классического маркетингового исследования. Разница в методах добычи информации и ее классификации, а также применении оперативных методов.

5.

МИФОЛОГИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ

ПРОФЕССИЯ: МИФОТВОРЕЦ

Так не без легкой самоиронии, но с полным на то основанием может сказать о себе специалист рекламы и паблик рилейшнз. Рекламу и ПР можно квалифицировать как особый вид мифологии современного общества.

Миф - это универсальная система гуманитарного освоения мироустройства. Под мифологией следует понимать глобальную совокупность мифологических текстов и науку, изучающую возникновение, содержание и тиражирование мифов.

Мифология является одной из форм строения реальности. Ее энергетическая и функциональная сущность занимала еще мыслителей античности, начиная с Платона, который рассматривал миф как символическое познание мира. Вслед за такими авторитетными учеными, как Я. и В.Гримм, А.Кун, ЛЛеви-Брюль, КГ.Юнг, КЛеви-Стросс, А.Лосев, В.Пропп, Ю.Лотман, подтвердим вывод о том, что человеку издревле была присуща тяга к неким абстрактным ценностям в виде мифологических мотивов и сюжетов.

В массовом сознании всегда живет голод по загадочному и необъятному. У кого-то он больше: для них "кривда" - почти всегда правда. У других - наоборот. Первобытное мышление, создавшее мифы, отошло в прошлое, но особые формы проблемных ситуаций, выраженные в иносказании и притче, актуальны и в наши дни. К тому же по интерпретации тех или иных постоянных сюжетов можно судить об экономических, правовых, морально-этических нормах времени.

Взять хотя бы "Приключения Красной Шапочки".

Сюжетно-смысловой динамике этого образа посвящены

отдельные работы литературоведов, культурологов.

Некоторые из этих работ попали даже в категорию бестселлеров.

В них было увлекательно доказано, как в разное время

по-разному истолковывался этот сюжет.

Первые сказки о Красной Шапочке относятся к XV веку.

В ней героине удавалось благодаря своей женской

изворотливости избежать неприятностей и вернуться

невредимой домой.

Это отражение идеалов времени Кватроченто эпохи

Ренессанса (Возрождения). Благоразумная предосторожность,

ранее слывшая добродетелью, превратилась в

анахронизм. Преклонение вызывала предприимчивость,

отвага, моральные предрассудки отвергались.

В XVII веке, у Шарля Перро, финал совсем иной. За нарушение родительских заветов Красная Шапочка съедена волком. Это эпоха абсолютизма в политике, продолжения террора инквизиции, зверского истребления протестантов во Франции. Здесь же отголоски возникновения лютеранства (1617 г.), где мораль есть производное от страха божьего.

В XIX веке, в сказке братьев Гримм (немецкие филологи-фольклористы), в финале появляется новый персонаж - отважный охотник, спасающий героиню и ее бабушку. Галантная благодарность подразумевалась. "Бес чувственности", владевший умами многих выдающихся личностей XIX века, давал о себе знать. С другой стороны, это можно расценивать как выпад в сторону викторианского ханжества и утверждении культа героя, как в "Бременских музыкантах".

Таким образом, каждое время по-своему ставило проблему проступка героини и поиска выхода из него.

Понятие "миф" проделало определенную эволюцию в общественном сознании. С эпохи Возрождения (XV-XVI вв.), и до конца XIX века в Европе под ним подразумевались исключительно античные поэтические "сказки" о богах, героях и прочих персонажах древних греков и римлян.

Параллельно, примерно в этот же период, в связи с расширением карты мира и представлений о нем, связанных с торговыми путешествиями, научными открытиями и исследованиями, в Европу проникают первые сведения о сказках (мифах) индоевропейских народов (индийцев, иранцев, славян), арабов, американских индейцев.

Тогда же происходило знакомство и изучение так называемых "мировых религий" - ислама, буддизма, христианства, показавшее, что все они существуют на мифологическом фундаменте.

В XX веке, в контексте возникновения и изучения таких практических и научных явлений, как маркетинг, пропаганда, политология, понятие "миф" обрело несколько дополнительных значений. В этом смысле, мифологизация - это прагматическая и рациональная интерпретация (толкование) событий в коммерческой и политической сферах.

Миф способен нести высокую напряженность и огромный энергетический потенциал. Он обладает удивительной способностью наполнять своим содержанием любую форму. Ведь есть мифы базисные, мифы-вопрекисты, мифы-апофигисты, мифы-имитаторы, мифы-разрушители, мифы-брендоно-сители. Легендирование (мифологизация) - неотъемлемая часть корпоративной философии производителей знаменитых брендов. "Убивая мечту, убиваешь марку ", - утверждает Жак Сагела.

Было время, когда американцы с настороженностью воспринимали рекламу мыла Ivori. Сегодня почти каждый из них знает мифологизированную историю о том, как свела судьба иммигрантов Вильяма Проктера и Джеймса Гембла. Один занимался изготовлением свечей, другой был мыловаром. Они никогда бы не встретились, если бы не женились на двух сестрах, Оливии и Елизавете Норрис, чей отец убедил зятьев стать партнерами. Так было положено начало одной из крупнейших в мире компаний, являющейся правообладателями более 300 глобальных брендов.

Подобные истории - это часть американского национального фольклора. Каждый знает, как создавались компании "Форд", "Келлог", "Филипп Моррис". Без использования этих сюжетов обходится редкая из их рекламных кампаний.

В современной рекламной практике с широким потоком импортных товаров, хлынувших в последние семь лет на всю территорию постсоветского пространства, наблюдается феномен умелой мифологизации западных брендов. Под мощным напором профессионально смоделированных стереотипов местные производители лишь со временем реально осознали необходимость утверждения местных товарных знаков. А западные бренды тем временем заняли уверенные позиции не только в экономическом, но и в социально-политическом пространстве. Их создателям удалось внедрить в массовое сознание заемные мифы, связанные с нужными потребительскими стереотипами. Не всегда это удавалось сделать корректно, как в масштабном рекламном проекте "Кока-кола - пей легенду!", с заемным и лишенным национальной окраски словом "легенда" и персонажами, стилистически больше напоминавшими героев западного боевика.

Во времена становления рыночных отношений начала 90-х годов с открытием всевозможных коммерческих структур, словно следуя указанию чеховского Дымбы из "Свадьбы", в запальчивости утверждавшего, что "В Греции все есть!", бизнесмены в поисках названия своих фирм подвергли основательной ревизии весь пантеон античных богов и героев. Особенно в дело шли имена собственные: Гермес, Меркурий, Гефест, Кентавр и т.д.

Зададимся вопросом: "Что лидирует на современном книжном рынке?" Женский роман. Своей популярностью он обязан естественному человеческому стремлению оказаться в мире грезы. Сюжетных схем немного: грехопадение - страдание - воздаяние; трепет вожделения - неутоленная страсть - радость обладания. Стандартная гамма чувств или мифологем.

Природа подобных иллюзий - предмет междисциплинарного исследования академической науки, литературно-художественного творчества, философской рефлексии, поскольку еще никто не доказал, что для постижения пересекающихся миров этого мозаичного сумбура применима лишь строгая логика цепей и цепочек.

Знание особенностей мифологического сознания проливает свет на многочисленные проблемы, связанные не только с историей, но и с множеством других дисциплин: археологией, этнографией, психологией, социологией, политологией. Реклама и паблик рилейшнз не исключение в этом ряду. "Мы наш, мы новый миф построим" - так называлось интервью одного из видных российских пиаровцев, заместителя главы преззидент-ской администрации Владислава Суркова. Вряд ли стоит комментировать этот римейк из партийного гимна " Интернационал".

ТИПОЛОГИЯ МИФА

В1996 году на самом престижном в мире Каннском фестивале рекламы Золотого Льва и Приза прессы был удостоен ролик режиссера Тарсема "Добро против зла" с бюджетом в 17 миллионов франков.

Сюжет таков: силы зла противостоят силам добра в одном из самых популярных спортивных зрелищ- футбольном матче. Игра происходит на античном стадионе. Силы зла декоративно выразительны, но абстрактны. Силы добра представлены "командой мечты", ведомой легендарным Эриком Кан-тана. Добро, обутое в бутсы с логотипом Nike, одного из мировых лидеров по производству спортивной одежды и обуви, разумеется, побеждает.

Все элементы этого в высшей степени богатого постановочного действа -от античного фона до легендарных героев - создают яркое мифопоэтиче-ское пространство, рождающее у зрителя множество аллюзий: как бытовых, так и возвышенно философских.

Миф - явление многозначное, и его толкование, в значительной мере, определяется метапозицией исследователя. Как правило, миф совмещает в себе два аспекта - взгляд из прошлого или в прошлое (диахронический аспект) и средство объяснения настоящего (синхронический аспект).

Можно сказать, что мифотехнологии рекламы и паблик рилейшнз соединяют в себе социокультурную вертикаль с горизонталью политики, экономики и массовой психологии. Круг сюжетов и тем, охватываемых мифами, по сути затрагивает всю территорию мироздания.

И тут-то выясняется, что множество ПР-акций, сценариев рекламных слотов и эскизов рекламных постеров задолго до нашего времени

были высечены на скале, нарисованы на вазах, оттиснуты на глине, вылеплены на барельефах.

Изучение мифологического материала претерпело несколько подходов. Во времена античности преобладало аллегорическое толкование мифов, позже развитое в трактатах Боккаччо и сочинениях Ф.Бекона. Романтическую концепцию развивали немецкие ученые филологи Ф.Шеллинг, Я. и В.Гримм, трактовавшие миф как эстетический феномен. В XIX веке друг другу противостояли две основные концепции -лингвистическая (М.Мюллер) и антропологическая (Э.Тейлор, Г.Спенсер). В XX веке возникли функциональная (Б.Малиновский), социологическая (Л.Леви-Брюль), архетипическая (К.Г.Юнг), структуралистская (К.Леви-Стросс).

Миф - многоуровневая система. Среди множества ее функций выделим несколько наиболее существенных в научном аспекте рассмотрения темы. Аксиологическая, или ценностная. Выражает качественное состояние предмета или идеи.

Семиотическая, или знаковая. Это чтение текстов на специфическом языке знаков.

Гносеологическая, или познавательная: опыт человеческих поколений, способность накапливать знания о мире.

Коммуникационная (функция трансляции). Механизм передачи опыта от поколения к поколению, социальная память человечества.

Среди наиболее распространенных элементов мифологического сюже-тосложения, используемых в рекламе и паблик рилейшнз, следует отметить:

Мифологема Звезды. Символизирует харизматическую энергию, изливающую мощь некой личности. Попытки культурологов, философов, психологов определить сущность этого явления не дали единой формулировки. Зато известны территории наиболее высокой активности: кино, политика, эстрада, мода, спорт. Относится к астральным мифам. Через посредство астрологии, интерпретирующей движение небесных светил, способна оказывать воздействие на поступки человека.

Пример.

Рекламный ролик из серии "Всемирная история" режиссера Т.Бекмам-бетова, обладателя шутливого титула "Пикуль от рекламы", снят по заказу банка "Империал". Сюжет таков. В сочельник, на званом ужине у императрицы сидит грустный Суворов.

Екатерина: -А что это граф Суворов ничего не ест?

Суворов: - Ждем-с.'До первой звезды нельзя!

Екатерина (поняв намек): - Звезду генералиссимусу!

Мифологема о сотворении мира. В качестве примера можно привести бродячий рекламный сюжет о домохозяйке, окруженной совершенными бытовыми приборами. Моделируется ситуация, дающая ей возвышенный статус божества в райском мире потребления.

Мифологема "Американскаямечта" (Americandream). Миф основан на протестантском отношении к собственности как к части самого себя. Индивидуализм как движущая сила прогресса, породившая особый тип человека, именуемого "self made man" и живущего по законам "life stile".

Солярные мифы. Сходны с астральными и лунарными. Построены на аналогии солнечного совершенства. Опосредованно прием использован в рекламной кампании оператора мобильных телефонов "Baltcom GSM" -образ подсолнуха с семенами-клавишами. Прием срабатывает буквально, ибо подсолнух в буквальном переводе с латышского - солнечный цветок. Особенно часто солярный мотив встречается в политической рекламе. Например, на рекламном постере социал-демократической партии Латвии.

Похожие приемы в своем подтексте всегда сулят потребителю переход из черно-белого мира проблем в лучезарное солнечное пространство.

Символическое рождение. Данный образ активно используется при презентациях бизнес-структур, в связи с началом действий на рынке или при представлении нового руководителя или бизнес-услуги. Связан с комплексом космогонических мифов о происхождении вселенной и с антропогенезом - мифами о происхождении человека. Основная функция - позиционирование в среде.

Символическая смерть. Связано с комплексом мифов-пророчеств о конце мира и глобальных катастрофах. Это прежде всего наработка акций, к которым "следует быть готовым" на случай форс-мажорных обстоятельств: банкротств и прочих кризисных ситуаций. Уход с рынка в связи с завершением жизненного цикла товара. Изменение профиля деятельности. Это сфера действия технологий по управлению кризисными ситуациями. Основная функция - выработка алиби для массового сознания. Календарные культы. Комплекс мероприятий, обусловленных цикличностью в природе и деятельности людей. Способ поддержания имиджа.

Основная функция - имитация высокого приобщения к процессам летоисчисления, истории, астрономии, хронологии.

Исследователи давно заметили, что при чрезвычайном многообразии национальных мифов целый ряд основных мотивов в них повторяется, образуя кружение тем. Большинство мифов строится на базе авантюрных

и бытовых сюжетов. Среди наиболее популярных мотивов и тем мифологического мышления следует выделить:

о драконоборчестве и злодействе (Кащей Бессмертный, Баба Яга, Минотавр);

матери и падчерице (Золушка);

о мудрой и верной жене (Пенелопа, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная);

о добывании чудесных предметов и существ (золотое руно, волшебное кольцо, золотая рыбка, конек-горбунок, Сивка-Бурка);

о сотворении мира (космогонические мифы);

о появлении человека (антропогонические мифы);

о появлении богов (теогонические мифы);

о колдовстве и шаманизме, черте, дьяволе (мотив состязания и преодоления);

о родстве человека и зверя, растения (антропоморфические рекламные сюжеты, имиджирование товарных знаков);

о пугале, чучеле (различные вариации на тему "ужастиков").

В отдельную категорию можно выделить политические и этнические мифы. К политическим следует отнести мифы о формах государственности: имперские, тоталитарные, социалистические, либерально-демократические. Если даже спроецировать мифологию на политическую картину мира, где жестокость соседствует с ложью, вовсе не следует отождествлять понятия "миф" и "вымысел". В категориях мифа можно говорить о таких трагических событиях в истории, как Большой террор, Вторая мировая война, Холо-кост. Одним из аспектов этой темы является рассмотрение технологий политических суперлативов - превосходных степеней в количественных характеристиках человеческих жертв. К мифам этнической идентичности следует отнести национальное самосознание, культурный национализм и т.д.

В завершение следует отметить, что миф вездесущ, и "стриптиз мифа" (выражение О.Маркварда) всегда обречен на неудачу, так как каждой очередной одеждой всегда обнаружится новая.

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АРХЕТИП

Швейцарский психолог и философ Карл Юнг (1875-1961) ввел понятие архетип, широко используемое как в теоретическом анализе мифологии, так и в широкой культурной практике.

Архетипы — это первичные схемы образов, их психологические пред-

посылки. В своей работе "Метаморфозы и символы либидо" (он был учеником и последователем З.Фрейда) Юнг утверждал, что в психике человека, помимо индивидуального бессознательного, существует еще один более глубокий слой - коллективное бессознательное. Именно этот пласт человеческой психики, по мнению Юнга, и лежит в основе мифов. Процесс мифотворчества - это трансформация архетипов в образы. В более широком смысле, тайна художественного творчества состоит в особом даре художника распознавать архетипы и "конструировать" из них свои произведения, тем самым вызывая резонанс в коллективном бессознательном.

Коллективное бессознательное является питательной средой не только художественного творчества, но и сновидений, ритуалов. Обращение к мифу вызывает из глубин человеческого "я" праструктуры и архетипы коллективного и индивидуального подсознания. Мифология, по Юнгу, -своеобразная энциклопедия архетипов.

Воззрения Юнга оказали серьезное воздействие на мысль и творчество таких видных деятелей культуры, как, Г.Гессе, Т.Манн, Ф.Феллини, И.Бергман. В случае с Феллини это, помимо прочего, нашло отражение и в снятом мастером рекламном ролике о напитке "Campari". Архетипический полет творческой фантазии создается в режиме автопилота. Это не цель, а средство.

Более распространено позднейшее толкование архетипов как любых художественных, исторических, философских, теологических и иных схем, лежащих в основе этих фундаментальных явлений человеческой культуры.

Сам Юнг попытался создать типологию архетипов. Однако критерии и закономерности их образования остаются спорными. К числу архетипов, обозначенных и "расшифрованных" К.Юнгом, относятся:

"Мудрый старец "- архетип духа, выявляемый в образах волшебников, старших наставников, шаманов, литературных образов типа Заратустры Ф.Ницше.

"Тень "- архетип бессознательной части человеческой психики, проявившийся в таких литературных образах, как Мефистофель в "Фаусте" Гете, Хегни в "Песни о Нибелунгах".

Если попытаться отыскать архетипические мотивы в сфере рекламных образов, то ими могут быть:

В основе бренда "kodak gold" - архетип золота.

В основе маркировки сигарет "king size" - архетип королевских достоинств.

Поп-титул "super star " - архетип солнца.

Чудесное преображение заурядности в прекрасный образ. Этот мотив чаще всего разрабатывается в рекламе косметики и бытовой химии.

Архетипичность - основа большинства видов и жанров массовой культуры. Она говорит о каких-то близких понятных вещах, не выходящих за рамки повседневности. Ее сила в опоре на глубинные архетипы национальной культуры, существующие на генном уровне в массовом сознании. Тот, кто умеет их считывать и конструировать, тот и создает рекламные шедевры типа Лени Голубкова и Марины Сергеевны в кампании МММ.

Русские сказки, хронологически возникшие гораздо позже мифов, также являются иносказательной формой освоения острых жизненных коллизий. Это завуалированная жизненная подсказка. "Сказка -ложь, да в пей намек..."- заметил Пушкин. Таким образом, миф, сказка как формы иносказаний становятся моделями для современной рекламы. В классическом случае с героем по имени Леня Голубков явственно ощущается отзвук русских пословиц: "Дураками свет стоит", "И глупый умного одурачит ", "Дураку счастье, а умному Бог даст ".

В случае с рекламными текстами типа: "Пап, а пап, мы тут сидим, а денежки идут" приведем цитату из книги В.Проппа "Исторические корни волшебной сказки": "Человек переносит в сказку не только формы своей жизни, он переносит туда свои интересы и идеалы. Там перестают производить и работать, там только потребляют, и волшебные средства, приносимые оттуда, обеспечивают вечное благоденствие".

Герои сериалов, подобные Лене Голубкову (в миру Владимир Пермяков), и далее, за рамками рекламного кадра, пытаются продолжать обустраивать свою жизнь по законам мифологических архетипов. Женился он не на экранной супруге Рите, а на репортерше светской хроники Наталье Ремизовой. А его лучший друг - Гитлер. Тот, что представляет этот персонаж в шоу двойников.

В основе огромного числа рекламных и ПР-акций лежат так называемые народные архетипы. Философ Иван Ильин писал: "Сказка - это сон, приснившийся нации ". Речь идет об универсальных "архетипических" сюжетах, без которых не выстраивается образ современного мира ни в коллективной массовой душе, ни в душе каждого отдельного человека.

Отдельные архетипы можно с легкостью распознать в рекламных постерах и персонажах рекламных роликов. Например, неказистого с виду, но лукавого и по жизни мудрого "Иванушку-дурачка" можно легко распознать в череде рекламных персонажей.

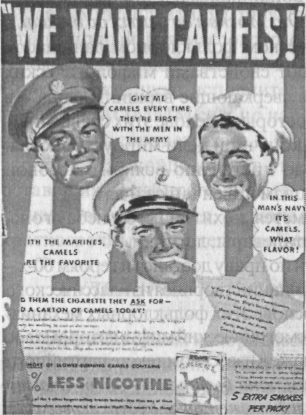

Психологи выделяют обычно не более трех десятков архетипов, действующих в массовом сознании. В качестве примеров достаточно сослаться на классические рекламные кампании Camel, Marlboro, Pepsi с исполь-

зованием архетипов: "мужское" (фаллическое), "герой", "мудрый старец", "смерть-возрождение" и т.д. Эти элементы "конструктора", которым пользуется практически каждый, подсознательно считывая мотивы с матриц группового бессознательного.

Во многих рекламных кампаниях для создания потребительских мифов используются библейские архетипы. Так компания "Pirelli" использовала для своих рекламных постеров ряд спортсменов с мировыми именами. На одном из них знаменитый футболист Рональде в своей футболке с № 10 с распростертыми руками нависал над пространством, на манер известной статуи Христа в Рио-де-Жанейро.

Понятие "архетип" вполне применимо и к сфере политических мифов. Например, утверждение ленинских идей после Октябрьской революции 1917 года, с ее первыми декретами о земле и о мире, во многом опиралось на утопические архетипы русского народного сознания о соборности и общинности.

В СССР на рубеже 70-х годов, именуемых "периодом застоя", когда явно обозначился кризис доверия к официальной мифологии, возникла бесконечная серия анекдотов о Василь Иваныче Чапаеве, его ординарце Петьке и пулеметчице Анке. Эти фольклорные персонажи пришли из официальной государственной мифологии, создававшейся в 30-е годы, когда на экранах появился фильм "Чапаев" режиссеров Георгия и Сергея Васильевых. Картина эта, выражаясь в современных терминах, мгновенно обрела статус культовой. Кинохроника сохранила кадры - колонны зрителей под транспарантом "Мы идем смотреть Чапаева ".

Это типичный пример создания политического мифа. В действительности все выглядело иначе. Был командир дивизии Василий Чапаев, который погиб на реке Урал. При нем комиссаром состоял Дмитрий Фурманов.

В отношениях они состояли очень и очень натянутых. Сохранились архивные документы, в которых есть даже жалобы на то, что Чапаев ухлестывает за женой Фурманова Анной (прототипом Анки-пулеметчи-цы). Чапаев погиб в 1919 году, а в 1923-м Фурманов написал роман "Чапаев", признанный образцовым произведением соцреализма. В 30-х появился фильм по книге. А в 70-е - серия анекдотов. Похожая судьба и у многих других мифологических героев советского пантеона славы. Например, у Штирлица...

Архетипичность - основа массовой культуры, неотъемлемой частью которой является реклама. Успех ее произведений во многом зависит от способностей творца на генном уровне "считывать" глубинные архетипы национальной культуры и на их основе уметь несколькими штрихами воссоздать образ, легко узнаваемый массовым сознанием.

МИФ И РИТУАЛ

Ритуал (от лат. Ritualis - обрядовый) - это форма символического поведения или системы действий, определяющая взаимоотношения в сфере социальных, коммерческих, политических отношений. Ритуал действует в области церемониальных форм гражданской обрядовости, бытовом этикете, государственном и дипломатическом протоколе.

Основу академических споров о взаимоотношении мифа и ритуала составляет вопрос о приоритете и первородстве: что причина, а что следствие, что из чего возникает? В интересующем нас практическом аспекте этот спор бессмыслен. Значительно важнее то, что ритуал часто является как бы инсценировкой мифа.

"Ритуалы - крылья власти", - гласит восточная мудрость. Ритуал как таковой суть организованный комплекс действий, имеющий целью информационное воздействие па сегменты общества.

Эти сегменты формируются из численно неоднородных величин (группы, подгруппы, сословия). Ритуалы выполняют регулирующую функцию, нейтрализуя некоторые деструктивные тенденции.

Силовое поле ритуалов - в интуитивно освоенных механизмах воздействия на человеческую психику. Психологами доказано, что участие в ритуале ослабляет контролирующую функцию сознания. Волевое искоренение популярного ритуала часто приводит к его мимикрии в другие, более приемлемые для общества и властных элит формы.

В качестве примера можно привести историю возникновения рождественской елки в России. Заимствованная из Германии и внедренная в российский обиход указом Петра I, она, прежде чем стать неотъемлемым атрибутом со времен Первой мировой войны как проводник германских влияний и после революции на волне атеистической пропаганды. Была даже такая поговорка: "Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов ". Как только она была реабилитирована в 1935 году, на ее макушке засияла пятиконечная звезда, а советские писатели стали разрабатывать новую мифологему "Ленин на елке".

Русский Дед Мороз - это ритуальная реплика на американского Сайта-Клауса, появившегося в 30-е годы в рекламных кампаниях "Кока-Кола". Сам Санта-Клаус был мифологизирован журналистом Френком Черчем. В газету "Нью-Йорк Сан", где он работал и обладал стойкой репутацией мастера иронии и сарказма, поступило письмо от девушки по имени Вирджиния. В нем выражалось сомнение по поводу реальности Сайта-Клауса. Ф.Черч без тени иронии написал пространный ответ, который стал классическим: "Да, Вирджиния, Санта-Клаус суще-

ствует. Как существуют любовь, доброта. Ох, каким скучным был бы мир..."

Цель ритуала в поддержании ценностного стандарта групп общества, имеющих сходные интересы и идеалы.

Ритуал аккумулирует в себе энергию былых действ, вбирает в себя новейшие мифологемы. Это особый пласт социокультурной коммуникации, куда вплетены все виды сценических шоу, хепенинги, перфомансы, фестивали, презентации, ярмарки, выставки, конференции.

Само понятие "ритуал" предполагает деление: политический ритуал, бизнес-ритуал, культовый ритуал, социокультурный ритуал. Возможно дальнейшее аксеологическое выделение: архаический ритуал, священный ритуал.

Все эти зрелища являют собой комплексные формы. Изучать их можно в рамках различных дисциплин: искусствознания, психологии, социологии, социальной психологии, теории коммуникаций, паблик рилейшнз.

Немецкий историк Христиан Люниг издал двухтомный труд под названием "Театр церемоний". Этот исследователь трактовал необходимость ритуальных церемоний так: "Чернь (Pobel) равняется скорее на пример своего властителя, чем на законы. Если она находит полезный порядок в его образе жизни, она будет следовать ему. Ежели она в чем-либо обнаружит только сумятицу, то судит так, что-де такой-то повелитель - не настоящая копия оригинала (т.е. Бога). Почитание пропадает, и страны могут стать жертвами хаоса. Оттого властители и создали правила, коим следовать полагается придворному штату и коим они сами приспосабливаются ".

Теория божественного оригинала и земной копии всегда была предметом повышенного внимания королей, императоров, царских особ. Эти представления ритуализовались, при испанском дворе XVI-XVII веков и при Людовике XIV (Король-Солнце) во Франции XVII века.

Издавна существует в мире ритуал транса. Шаманы, йоги, колдуны, служители культа различных конфессий в достаточном совершенстве овладели этим инструментом проникновения в параллельное, мифическое пространство. Используется транс и психиатрами для лечения некоторых заболеваний. Можно говорить и о феномене потребительского транса под определенным воздействием рекламного прессинга. Транс-это измерение человеческого духа. В ритуалах транс всегда контролируется или сознательно управляется с определенной целью.

Естественно, что все вышеперечисленные примеры можно интерпретировать с различных сторон: как анекдоты, таинственные прояв-

ления человеческой природы, манипулятивного властолюбия и т.д.

Большинство акций паблик рилейшнз опирается на элементы различных ритуальных техник. Для простоты и внятности сравнений попытаемся расчленить понятие "ритуал" и выделить различные его значения. При практической реализации, в создании различного рода зрелищных форм, рассчитанных на создание определенного эффекта, ритуал проходит несколько стадий:

Идея-проект. Выработка эстетики.

Преобразование исходного материала: выделение архетипов и соз дание мифологической структуры воздействия. Перекодирование значения символов. Изготовление информационных символов причастности.

Целевое информационное оповещение при помощи различных техно логий маркетинговой коммуникации.

Ритуал как процесс. Создание эффекта соборности. Отсечение чув ства обыденного.

Катарсис (душевная разрядка в процессе сопереживания) или транс под комплексным воздействием постановочных технологий и приемов. Фор мирование установок и их закрепление. Фиксация.

Информационное эхо.

Циклическое повторение.

В современном маркетинговом словаре часто встречается слово "ниша". Случается, что ему сопутствуют утверждения типа - "ниши на рынке создаются или завоевываются". Однако, если обратиться к словарю В.Даля, выясняется, что значение этого слова трактуется как "углубление в стене для статуи". А статуя всегда была тесно связана с понятием "ритуал" - могучим функциональным инструментом и мотивационным вектором рекламной и ПР-коммуникации, располагающим устойчивым арсеналом средств и форм воздействия.

МИФЫ МАСКУЛЬТА

В истории возрождение интереса к рекламе почти всегда совпадало с повышением общекультурного интереса к мифу и сопровождалось новой волной мифологизирования.

Так было в 50-е годы XX века, так было и в его начале, точнее, на рубеже веков, когда возникло явление "неомифологизма". Прежде всего в литературе, искусстве, философии. Достаточно назвать имена Ф.Ницше, Р.Вагне-

pa, З.Фрейда, К.Юнга, Дж.Джойса, Ф.Сологуба, В.Иванова, А.Белого, О.Мандельштама.

Середина и конец 90-х годов на всем постсоветском пространстве ознаменовалась пиком массового интереса к телевизионным сериалам, которые выполняют в современном обществе функцию мифа. Для зрителей телесериалов в сюжете важна возможность дешифровки кодов, по принципу самоидентификации с героями сериалов. Позиционированы эти зрелища чаще всего как женское кино-носитель традиционных семейных ценностей. Функция телесериалов как "живых" мифов заключается в том, чтобы "узаконить" и тиражировать мифы в системе массовой культуры. Сериалы гарантируют высокий рейтинг зрительских предпочтений, а это в свою очередь дает возможность прибыльно разместить рекламное время.

Структура современных экранных мифов строится на основе потребительских, машинных и электронных метафор, технической утопии. Популярные образы массового искусства привиты к мифологемам и архетипам народного сознания.

Проблема выбора - самое сложное, что дано современному человеку. "Жизнь - это товар па вынос", - резюмировал ситуацию И.Бродский. Цветаевская поэтическая строка "как живется Вам с товаром рыночным "- тоже отчасти об этом. Об этом же и строка из текста современного музыкального клипа "'Расскажиреальную байку братве".

Французский историк Марк Блок в своей "Апологии истории" писал: "На батальных картах, чуть позади соединяющихся черточек, указывающих передовые позиции, можно нанести сплошь заштрихованную полосу — зону формирования легенд ". Это точное наблюдение распространяется далеко за пределы военных баталий и касается практически любой оппозиции сторон.

Мифотворчество - неизбежная составляющая современной массовой культуры, ее опознавательный знак. Реклама и паблик рилейшнз вовсе не исключение в этом ряду.

Наиболее эффективным современным тиражным инструментом являются электронные технологии СМИ. Диагноз современного общества впервые сформулировал Маршалл Маклюэн, и весьма пророчески. "Электронные джунгли", "глобальная деревня" - это все о том, что, с одной стороны, люди разбрелись по своим нашпигованным электроникой "пещерам",а с другой - все связаны информационными нитями. Сегодня это глобальная сеть Интернет. Находясь в таком "наэлектризованном" пространстве, люди пытаются выразить себя опосредованно, через систему мифов, ритуалов, стереотипов.

Доминантой этого стремления к самовыражению служат визуальные образы престижных и модных товаров, имиджи людей и предметов. Здесь реализуются психологические потребности людей, которые в основном обеспечиваются и обслуживаются массовым зрелищем.

Художественная ситуация XX века в целом характеризуется ранее отсутствующей оппозицией "тиражированное-уникальное", "множественное -единичное". Эта оппозиция связана с неизбежностью развития науки и техники, но приобрела драматическую окраску в прогнозах о "закате Европы", "машинном веке", "дегуманизации искусства", поглощения уникальности оригинала тиражом.

Природа массовой культуры связана с противоречивостью ее глубинной сути хранителя и терминатора вечных ценностей (М.Туровская). На высокий подиум кино и шоу-бизнеса, чаще всего, можно подняться лишь с панели маскульта.

Сошлемся для примера на произведения самого кассового американского режиссера С.Спилберга и наиболее популярного сегодня среди современных читателей и зрителей (в значительной степени благодаря киноэкранизации "Собачьего сердца") русского писателя М.Булгакова.

У обоих есть схожие мотивы в произведениях "Парк Юрского периода" и "Роковые яйца". Мифологическим архетипом здесь может служить Ящик Пандоры у древних греков. Мотивы схожие, а цели разные. У Спилберга -развлечь. У Булгакова - предупредить.

Кстати, экранизация "Собачьего сердца" М.Булгакова, без назидательной ТВ-демонстрации которого не обошлась ни одна из избирательных политических кампаний последнего времени, в которых демократы противостояли коммунистам, несет в себе гораздо более сложную, чем принято считать, идейно-нравственную оппозицию пар героев-антагонистов: Пре-ображенский-Борменталь и Шариков-Швондер.

Русский мыслитель К.Леонтьев предсказывал, что начавшиеся в Европе процессы либерализации формируют особый тип самоуверенных и заносчивых граждан, его работа так и называется: "Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения".

Испанский философ Ортега-и-Гассет сравнивает современного европейца с "взбесившимся дикарем". По его мнению, это особый тип человека со спесивой верой в прогресс и бесконечный рост жизненных потребностей. Ему вторит английский писатель Дж. Г.Баллард, ставший известным благодаря экранизации Стивеном Спилбергом его романа "Империя Солнца": "Думаю, мы сейчас находимся в новой и гораздо более опасной сфере, где

рычагами власти являются потребительские тенденции и невероятный расцвет культуры массовых развлечений, а также псевдорелигиозные истерии вроде той, что мы наблюдали вокруг смерти принцессы Дианы ".

Суть катаклизмов нового времени Ф.Ницше дал в своем знаменитом афоризме: "Бог умер ". Другой видный мыслитель М.Хайдегер уточнил: "Бог не умер. Он скрылся от людей, и они сами не смогут теперь найти к нему дорогу".

Впору задать вопрос - что делать, когда Бога нет? Ответ подсказан всей историей человечества. Возникает потребность в сотворении кумиров. А им нужна опора в мифологии.

Мифологическая основа распознается в абсолютном большинстве кассовых фильмов. В советском и новом русском кино это цепочка: "Человек-амфибия" - "Баллада о солдате" - "Семнадцать мгновений весны" - "Ирония судьбы" - "Москва слезам не верит" - "Особенности национальной охоты" - "Любить по-русски" - "Принцесса на горошине" и т.д. В западном- это прежде всего сериал об агенте 007 Джеймсе Бонде. Мы намеренно сосредоточим внимание именно на этом сериале, так как он позволяет наиболее наглядно проиллюстрировать тезис об органической связи кассовых кинобоевиков и рекламы.

Джеймс Бонд и реклама - тема отдельного исследования. Один лишь список одежды, всевозможных атрибутов, машин, получивших распространение на рынке благодаря Бонду, занял бы много места (взять хотя бы мужской чемоданчик - "дипломат" и часы марки "Breitling Naviumer"). В одной из последних серий - "Золотой глаз" - Бонд осуществляет рекламную поддержку спортивному BMV Z3. А шифровки из центра он получает при помощи автомагнитолы Alpine дочерней компании фирмы Motorola, лидера в цифровом автозвуке. В "Завтра не наступит никогда" герой ездит на BMV серии 7, постоянно обходя преследователей на марке "MERSEDES". Пьет он только водку "SmirnofF, а в экстремальных ситуациях пользуется электрошоковым устройством, вмонтированным в мобильный телефон "Ericsson". Его противники тоже не брезгуют использовать в своих целях поддержку именитых брендов. В 19-й серии - "Одного мира мало" - эффектная дуэль на катерах осуществляется при техническом наставничестве "Вольво".

Композиционное построение сериала подобно плутовским и приключенческим романам, тяготеет к бесконечному наращиванию однотипных эпизодов, построенных по инвариантной модели. Ведь мифы тоже из волшебных рассказов о богах и героях трансформируются в линейные эпосы, погруженные в историческое время. Сравнительное изучение мифов позволяет утверждать, что при их чрезвычайном многообразии ряд мотивов и тем имеют устойчивую тенденцию к повторению.

Джеймс Бонд - это современный фольклор. А в фольклоре, несмотря на многообразие его национальных моделей, основные мотивы структурно повторяются. Живучесть подобных архетипов можно проиллюстрировать на сравнительных мифологемах западного Бонда и русского сказочного героя:

Герой сказки отправляется в путь спасти принцессу.

Бонд получает задание спасти человечество.

Герою сказки противостоят Баба Яга, Змей Горыныч, иная нечисть.

Бонду противостоит демонический маньяк или злодей, лелеющий зло дейские планы планетарного масштаба.

- Герою сказки в помощь - ковер-самолет, сапоги-скороходы, Серый Волк.

- У Бонда есть пожилой джентльмен Кью, который в своей лаборатории сосредоточенно изобретает всевозможные технические выручалочки в помощь герою.

Герой сказки в своих приключениях не обходит беду.

Бонд тоже оказывается в руках злодея, противостоящего ему.

Торжество героя сказки всегда кончается женитьбой на принцессе.

Финал всегда застает Бонда в любовных объятиях.

Это сравнение наглядно демонстрирует единство мифологического фундамента и иллюстрирует тезис о том, что в фольклорных образах человек всегда моделировал и интерпретировал окружающий его мир. В этом смысле любой мифологический герой, и Бонд в том числе, есть "соборное" творение не только своих прямых создателей, но и зрителей.

По Юнгу-это и есть "коллективное бессознательное". В киноварианте герой мифа всегда есть "тень, отброшенная на экран из зала, цветная, широкоэкранная проекция тайных помыслов и явных соблазнов... " (М.Туровская). Это стихия массового сознания. Чаяния и идеалы толпы продуцируют миф.

Тайна рождения кинозвезды, кассового кинобоевика - также один из самых сокровенных механизмов массового сознания. Взять, к примеру, еще один современный русский миф. Это - разведчик Штирлиц-Исаев. Феномен 12 вечеров с этим героем в сериале "Семнадцать мгновений весны" до конца еще не осмыслен. Фильм безусловно "поднимал планку национального самосознания" (Н.Зоркая), рождал чувство героического Достоинства. Балансируя на грани хроники и легенды, он превратил Штирлица в фигуру, подобную Василию Ивановичу Чапаеву, еще ранее ставшему героем народного фольклора.

В начале 90-х, на заре рыночного предпринимательства в России, первой по-настоящему действенной рекламой стал сериал печальной

памяти АО МММ, основанный на глубинных архетипах национального менталитета. Среднестатистический житель страны почти что на генетическом уровне считывал и дешифровывал информацию, передаваемую героями, подобными Лене Голубкову, Марине Сергеевне, "просто Марии", и действовавшими под девизом "У МММ нет проблем". Секрет был в том, что авторы сериала во главе с режиссером Б.Ки-либаевым, эксплуатируя привычные образы русской сказки, создавали архетипичный для массового сознания образ тридевятого царства с героями, как бы исполняющими обязанности Иванушки-дурочка, Емели, Сивки-Бурки, щуки-исп элнительницы желаний. Да и печальный конец пирамиды АО МММ сил оно напоминает пушкинскую золотую рыбку, которая, в соответствии с сюжетом сказки и законами реальной экономики, в конце концов "кинула" всех любителей даровых чудес, оставив их у разбитого корыта. И сколько подобных мифологических финансовых пирамид, включая российские ГКО (государственные краткосрочные обязательства), еще было в дальнейшем.

КУЛИНАРИЯ КАК САМОЕ МАССОВОЕ ИЗ ИСКУССТВ

Одним из самых колоритных явлений, имеющих отношение к рекламе и паблик рилейшнз, стала изданная в 1952 и 1954 годах гигантским тиражом в миллион экземпляров "Книга о вкусной и здоровой пище". Девиз этого издания был лаконичен: "К изобилию!" Предваряла книгу длинная цитата вождя о "зажиточной и культурной жизни", хотя по сути это издание было полиграфической метафорой более раннего сталинского афоризма: "Жить стало лучше, жить стало веселее". Эта книга -наглядное пособие по обожествлению указания вождя.

В журнале "Синтаксис" была опубликована статья П.Вайля и А.Гениса под названием "Книга о вкусной и здоровой жизни". Такое название не только цитатная дань традициям постмодернизма, но и суть мифологического характера того издания. "Это артефакт сталинской культуры, энциклопедия советского образа жизни, где процесс приготовления пищи стал символом преобразования мира по мудрому плану-рецепту. Универсальный мифологический характер этой книги по-настоящему может быть понят только внутри знаковой системы тоталитарного общества ".

Рацион пищи советского человека в "Книге о вкусной и здоровой пище" - не только своеобразная реклама продуктов и блюд, но и далекий фольклорный прообраз акции паблик рилейшнз сталинской эпохи. Конечно, это не пиршества Диониса, отраженные в древней вазописи антич-

ных авторов. Это не тема застолий в эпоху Возрождения у Караваджо, Рубенса и Рабле. Наиболее точное фольклорное определение сталинского типа питания сделал И.Ильф в "Записных книжках": Это - "харч богов ". В "Книге о вкусной и здоровой пище" он описан в суровом директивно-дидактическим тоне: "Взрослому следует питаться... "

Мотив мифо-реального изобилия воплощался и в эпическом ландшафте страны через песенную строку: "От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей ". В эпическом фольклорном ландшафте любые атрибуты пространства обладают свойствами мифологических превращений: небо - в лазурь, горы - в сверкающие вершины, вода - в синеющую даль, земля - в бескрайние просторы. В основе этих сравнений -миф страны-сада, Эдема, парадиза как конечной цели мироустройства. Здесь нельзя не прочесть эстетическую претензию всякой массовой культуры на некую красоту, где классицизм повенчан с кичем.

Подсветкой мифологического Прометея, похитившего у неба огонь, освещены герои советских пятилеток: сталевары, летчики.

Лучик этой сакральной причастности по праву достался и героям 60-х -космонавтам. Их образ в общественном сознании творился из классического арсенала мифологических архетипов. В основе этих фольклорных механизмов задействованы имидж и паблисити. Космогонический миф, в котором хаос вытесняется космосом, провозглашается даже в известном тексте партийного гимна: "Мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем - тот станет всем ". Профанация евангельского о "последних, которые будут первыми ".

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЗООСАД

О бщеизвестно,

что мифы о животных и природе относятся

к наиболее архаичным.

Привлекательные для потребителя

свойства флоры и фауны,

бщеизвестно,

что мифы о животных и природе относятся

к наиболее архаичным.

Привлекательные для потребителя

свойства флоры и фауны,

•

,П>

ill

Epica Book 10 Munich Intevi, Cologne

Epica Book 10 RG Wiesmeier

f ALv. «/}

![]()

имитирующие живую природу, всегда являлись идеальным ориентиром в рекламе.

Логика вовлеченности в легенду использует и образы библейских животных, которых, как известно, лишь в Ноевом ковчеге было "каждой твари по паре". А производители парфюмерии эксплуатируют

мифологические свойства растений. Энергичный тигр, которого неф-текомпания "Эссо" предлагала автовладельцам "посадить в свой бензобак", - один из самых знаменитых рекламных слоганов. Мастеру американской рекламы Лео Бэрнетту принадлежит целый сноп подобных идей: "Котенок Моррис", "Тунец Чарли", "Тигренок Тони".

Рассмотрим еще один пример. Согласно легенде, в 1875 году некий Ричард Джошуа Рейнгольде открыл в штате Северная Каролина фабрику по переработке жевательного табака. Вскоре он расширил свой бизнес за счет покупки мелких табачных производств. На одном из них выпускались сигареты марки "Красный верблюд" (Red Сате^которые не пользовались успехом.

Но Рейнгольдсу чем-то пришелся по вкусу этот представитель южной фауны. Возможно, что не последним аргументом стало то, что своим присутствием этот "корабль пустыни" намекал на череду тайн восточного происхождения табака. Желтый цвет пачки должен был подчеркнуть аналогию с Востоком. Одной из самым популярных рекламных моделей,

и зображаемых

на пачках, ста

ла

таинственная звезда экрана

Грета

Гарбо.

Самым

популярным в исто-

зображаемых

на пачках, ста

ла

таинственная звезда экрана

Грета

Гарбо.

Самым

популярным в исто-

l

бренда стал слоганяя"Ямилю бы прошел за Camel".

Стараниями рекламистов в середине 40-х годов именно эти сигареты были превращены в

один из самых ярких символов Америки.

Началось все с того, что в декабре 1941 года президент США Франклин Рузвельт выступил по радио об объявлении войны Японии и Германии. На пресс-конференции после радиообращения, которое произвело огромное впечатление на нацию, журналисты - мастера по части обращать внимание на различные детали - углядели, что президент все время курил только Camel. Разумеется, этот факт использовали мастера рекламной и ПР-раскрутки. Имидж этого сигаретного бренда триумфально вошел в Европу вместе с американскими войсками в середине 40-х годов и повсеместно стал ассоциироваться с желанным мифом об Америке, что, безусловно, относится к арсеналу средств паблик рилейшнз. В 1949 году появилась телевизионная программа "Караван новостей Camel".

Сегодня этот бренд как бы отступил, утратил часть своих политических пропагандистских слагаемых и находится в "резерве", по преимуществу реализуясь на территории коммерческой рекламы. Но по-прежнему его визуальный символ - верблюд - сохранил высокий рекламный статус. Ему даже присвоили прозвище-Старый Джо.

Среди других подобных популярных мифологических персонажей рекламы муравей Volkswagen, кролик Minolta, зебра Chinzano, бык Maggi.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА И ПР В ПРОСТРАНСТВЕ МИФА

В своем фундаментальном исследовании "Теория и практика коммуникации" Г.Подчепцов представляет обзор различных взглядов на коммуникативное пространство. Среди перечисленных им моделей есть лингвистическая, литературная, театральная, фольклорная, семитотическая, психоаналитическая, культурологическая, мифологическая, социологическая, прагматическая, философская, игровая, антропологическая и т.д. Нет только политической. Но ведь именно политическое мифотворчество создает модель мира, в котором мы живем.

Социолог М. Вебер понимал политическое поведение как "стремление к участию во власти и к приобретению влияния на ее распределение ".

.

Именно в этом контексте представляется интересным вычленение некоторых мифологических элементов из политических текстов времени.

Если считаться с тем, что понятие "политический дух времени" не околонаучная абстракция, а вполне реальная категория, наполненная суммой конкретных смыслов, то она не может не затрагивать такие сложные виды коммуникаций, как политическая реклама и паблик рилейшнз.

Опыт их синтеза, безусловно, существеннее анализа различий. Стык этих видов коммуникаций, их инструментов и приемов в существенной мере базируется на сумме общих информационных характеристик. Здесь не обойтись без обозначения трех классических составляющих коммуникационного процесса: коммуникатора-заказчика, реципиента-потребителя и самого процесса сообщения.

Коммуникатором-заказчиком являются политическая элита и субэлита, представляющая правящие и доминирующие оппозиционные слои, определяющие экономическую, социальную, культурную и государственную политику. Именно здесь концентрируется основная энергия мифов и направляется на конструируемые объекты. Немецкий социолог Р. Асфар сравнивает эту функцию мифа с функцией лазера, ответственного за концентрацию энергии.

Реципиентом-потребителем являются массы общества, пользователи поведенческих стереотипов, абстрактно воспринимающие бытовое микрособытие, находящееся в системе квинтэссенции технологии власти. То, что психология толпы стала господствующей в XX веке, подтверждено многими мыслителями и художниками, включая И. Бродского, который писал о "стадном натиске масс".

Бессознательное в своей основе поведение масс людей является функциональной силой истории как при либерально-демократической модели властного правления, так и при социалистической и тоталитарно-авторитарной.

Процессом сообщения и его "отделкой " (А. Моль) заняты специалисты политической рекламы и паблик рилейшнз, конструирующие моделр соотношения нравственных и рациональных мотиваций в информационно!* потребительском обществе.

Люди получают информацию по всем имеющимся в их распоряжеш-каналам коммуникации. Карл Юнг в своей работе "Метаморфозы и символы либидо" исследовал динамику мифа через первообразы-архетипы. Именно через них функционируют бессознательные инстинкты, определяющие поведение масс.

БАРОН МЮНХГАУЗЕН КАК АУДИТОР

К месту вспомнить, что в Риге начиналась "российская часть биографии" барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена (1720-1797), факт двухсотлетия "потусторонней жизни" которого в 1997 году был широко отмечен рядом научных конференций с участием историков, культурологов, политологов, посвятивших свои исследования этому образу-мифу. Одним из наиболее стойких мотивов "мюнхгаузениады" признан феномен мифологизации массового сознания в XX веке, с фактами неоднократного переписывания истории задним числом, искусственной "героизацией" фрагментов и фигурантов.

Все это лишнее доказательство тому, что современное мифологическое пространство остро нуждается в периодическом аудите. Его основная цель - ослабление избыточного давления мифологических метафор, рассеивание догм, выработка адекватного представления о реальных экономических и политических процессах, уяснения, насколько "криво" информационное зеркало.

В подтверждение можно привести несколько примеров из прошлого и настоящего, иллюстрирующих наличие элементов политических ми-фотехнологий.

В первые годы становления политической власти новой России действовала популистская мифологема Б.Ельцина "берите суверенитета столько, сколько можете унести ".

Старая партийно-хозяйственная номенклатура поняла это на свой лад и стала присваивать себе национальное богатство, прокладывая тропинки в надежные швейцарские банки. Во внешней политике это привело к крайне невыгодному геополитическому положению России. Результатам этого еще предстоит серьезно сказаться. Во внутренней политике это стало угрожать центральной федеральной власти потерей политического влияния. Тогда она дала задний ход, вовсю пытаясь демифологизировать ельцинское обещание, активно запустив в оборот идею о необходимости сильной государственности.

Центральным политическим мифом XX века, несомненно, является коммунизм. Несмотря на политический крах большинства коммунистических режимов, идея эта непотопляема и по-прежнему не выходит из моды в гардеробе социальных идей. Ведь один из основополагающих законов моды - циклизм.

Сторонники трансформации коммунизма считают, что порочна не сама идея, а ее реализация. Поэтому предпочитают обсуждать не практику,

а теорию вопроса. Люди склонны верить благим намерениям и мифам о социальной справедливости. Недаром политический спектрограф показывает в сторону "порозовения". К концу 1998 года в 13 странах Европы к власти пришли правительства социал-демократов.

В третьем тысячелетии человечество будет продолжать искать ответы на все скопившиеся и порой безысходные "почему?" и "как?".

Снова вспыхнут вопросы о социальной природе разного рода утопий, человеческая вера, в которые бессмертна. Недаром в работе крупнейшего современного утопиолога Эрнеста Блоха "Энциклопедии утопии" базовая категория описана как "презумпция надежды", то есть понятие почти физиологическое. Когда люди изверились в утопиях темного прошлого, на смену им приходят утопии светлого настоящего.

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ

Великий политический имиджмейкер Возрождения Никколо Макиавелли стал, пожалуй, первым нелицемерным исследователем иерархии социально-политических ценностей, сбросив мистические покровы с государства, политики, коммерции.

Исходя из банальной, но неопровержимой аксиомы о том, что человек во все времена наделен схожими желаниями, страстями, потребностями, он первым открыто сформулировал кодекс поведения власть предержащих.

Его лаконичные и афористичные сентенции типа "добро творят постепенно и медленно, а зло вершат быстро и решительно " или "страх нужно внушать без ненависти " разрушали миф о сакральности любой власти.

Величие Макиавелли в том, что, осознав и сформулировав неизменность человеческой натуры, он ввел в "запретную зону" абсолютных мифологических истин правила балансировочной политики. А это и есть одна из важнейших задач паблик рилейшнз, многочисленные исследователи и разработчики коей основательно задолжали по части четких формулировок.

Мифы в политике подобны искусству кройки и шитья. Они всегда творятся по фигуре "заказчика". О двойственном соотношении внешности и сущности многих политических мифов можно судить на основании ряда следующих примеров.

В1783 году, по инициативе видного государственного деятеля Г.Потемкина, к России был присоединен Крым. В 1787 году императрица Екатерина Вторая совершила туда поездку. В связи с этой поездкой и возникла мифологема "Потемкинские деревни".

С целью показать Екатерине процветание новой территории, Потемкин возвел на пути строения, являвшиеся лишь декорациями. Однако даже иностранцы, сопровождавшие двор, со слов которых и возникло выражение "потемкинские деревни", отмечали, что феерия эта блестяща и обладает повышенной политической знаковостью. Потемкин, конечно, декорировал, но не скрывал это от императрицы. Екатерина вместе с Потемкиным "сигналила" Европе. Особо акцентировались крепости, армия, флот. Дело шло к войне с Турцией. В современных терминах, это была типичная политическая акция из арсенала паблик рилейшнз.

Крайне любопытен образ мифологических героев. Вопреки распространенному мнению, что фольклорный образ Ленина стал твориться по прямому указанию Сталина после смерти вождя, ясно, что предпосылки к этой мифологизации существовали и ранее. В книге "Ленин в русской сказке и восточной легенде" (Москва, 1930) есть ряд свидетельств, что мотивы "дележа царства" появились в фольклорном сознании гораздо раньше. Например, в сказке "Как Ленин с царем народ поделили". По свидетельству исследователя В.Мещерякова, в Сибири уже в 1924 году была записана легенда о том, как Ленину удается влезть на столб, откуда видна вся страна. Это косвенная аналогия с христианским столпником. Так что позднейшие фольклорные мотивы в биографиях политических лидеров явление не искусственно созданное, а органически продолженное.

Известно, что образ штурма Зимнего дворца в Петрограде 1917 года был создан постановочным гением С.Эйзенштейна в фильме "Октябрь". От времени штурма его отделяли 10 лет. С тех пор образ был канонизирован в массовом сознании и обрел статус документа.

Еще пример из Ленинианы. Количество тех, кто будто бы нес с Лениным бревно на Кремлевском субботнике в 1918-м, неуклонно росло с годами. К столетию со дня рождения вождя (1970) их насчитывалось столько, что бревно это должно было вырасти в длину как минимум на километр.

Ленин явился автором идеологической мифологемы о праве наций на самоопределение. Причем Ленин не был русским шовинистом. Пример тому - первое Политбюро. Из семи человек -два русских (Бубнов и Ленин), один грузин (Сталин) и четыре еврея (Троцкий, Каменев, Сокольников, Зиновьев). Более того, в пылу внутриполитической полемики Ленин причислял к русским шовинистам нерусских соратников-большевиков: Сталина, Дзержинского, Орджоникидзе.

Дело в том, что лозунг - мифологема о праве наций на самоопределение - это тактическая уловка в практике создания сильной государствен-

ной власти в условиях многонационального государства. Осуществлялось это так: русские большевики всячески пропагандировали "право нерусских народов на самоопределение", а большевики-националы, наоборот, всячески настаивали на праве нерусских народов присоединиться к России. Эта изощренная борьба и единство "противоположностей" являло собой политическую тактику во имя стратегической цели - слияния всех наций в высшем государственном единстве.

К галерее советских мифологических героев можно причислить Павлика Морозова, Щорса, Чапаева, Дундича, Котовского. Герои выражают волю, подсознание тех, кто не может сам совершить подвиг. Но повышенная потребность пропаганды в героях - опасна. Героями чаще становятся смертники. Ведь жить порою гораздо сложнее.

Не свободны от мифологизации и наши дни. Стоит только вглядеться. Взять хотя бы события в Москве в августе 1991 года, когда готовились к штурму Белого дома и Ельцин на ленинский манер вещал с танковой брони, а будущий опальный генерал и депутат Коржаков держал на весу, как передник, бронежилет, декоративно-условно прикрывающий патрона. У Сергея Эйзенштейна в "Александре Невском" есть похожий сюжетный мотив "коротка кольчужка" со сквозной драматургической функцией. Настоящий штурм произошел лишь два года спустя, в октябре 1993 года, и сам Ельцин уже руководил им из-за Кремлевской стены, а танки по его приказу прицельно били по парламенту.

Нельзя не упомянуть и события зимы 1991 года в Риге, когда баррикады строились под лозунгом "За вашу и нашу свободу", а на фасаде здания Совета Министров были водружены латвийский флаг и российский триколор. Довольно скоро эти совместные идеалы свободы были решительно отодвинуты, а их место заняли интересы этнополитического истеблишмента, нашедшие выражение в этнократической модели государственности, делении на граждан и неграждан, приеме на государственную службу только граждан, словно во исполнение знаменитого сталинского завета: "Кадры решают все/"Так реализовывалась модель этнически зачищенной демократии.

В середине 90-х годов Россия позорно проиграла информационную и военну:с кампанию в Чечне. Информационный вакуум первыми заполнили тогда чеченцы. Основным мифотворцем-дирижером был тогдашний министр информации Мовлади Удугов, которого шеф НТВ И.Малашен-ко даже величал "чеченским Геббельсом". В массовом сознании тогда уже сложился и укрепился миф о той чеченской войне. Изменить его было

нельзя. Недаром тогда пелось: "В лоб нам пули чеченские, в спину российские СМИ". Это достояние истории и людской памяти. Но можно, и это произошло в конце 90-х, во время второй чеченской кампании, создать антимиф, положив в основу новые мифологемы.

Осенью 1998 года "Радио Свобода" посвятила цикл передач чтению глав из книги чеченского писателя Султана Ешулнаева. Речь не о литературных достоинствах этой дневниковой прозы, а вновь о мифах. Стоит поучиться тому, как тонко подается в этом тексте мифологическая ткань. Например, рассказ о существовании давнего чеченского поверия о том, что СССР падет без войны, а за столом. Читателю остается лишь гадать, за каким столом: участников ГКЧП, заговорщиков в Беловежской Пуще или еще каком-то застолье. Умелая пропаганда подобна искусству сервировки стола и подаче вкусных информационных блюд.

А какая борьба развернулась за место, время и процедуру ритуала захоронения останков последнего русского царя летом 1998 года в Петербурге с участием патриарха русской православной церкви и президента России. Какой вихрь противоборствующих символов кружил вокруг этого события.

МИФ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГИПЕРТЕКСТ

Жанр политической мифотехнологии полифоничен. Допуская применение различных выразительных средств во имя властных целей, он предполагает большую ответственность к контексту ситуации, нежели к содержанию текста, в котором наряду с классическими традициями ценятся и авангардные формы.

Это комплекс социально-мифологических инноваций, которые особо действенны в период, когда "разверзаются хляби небесные", обрекая людские массы на изменение стереотипов бытовавшего ранее поведения. Подобные закономерности наблюдаются на всем доступном изучению историческом протяжении и могут протекать через политические концепции, общественные ритуалы, юридические акты, финансовые акции.

Вообще же политическая мифология, как разновидность художественной деятельности, реализует идею ветвящегося сюжета, который можно уподобить электронному гипертексту, т.е. тексту, фрагменты которого располагаются не линейным способом, а так, что от каждого из них можно переключиться не к одному единственному следующему, а фазу ко многим. ( Термин введен в 1974 году Т.Нельсоном в книге "Компьютер-машина снов )

При этом слушатель-читатель не просто выбирает тот или иной вариант прочтения, а сам волен принимать участие в создании. Это тек-стопоражающая система с набором доминантных установок, которые возникают и исчезают в пересекающихся мирах микроскопических и макроскопических коммуникационных систем.

Доминантами этой динамики способны стать иные публикации, научные и публицистические понятия, которые можно уподобить "точкам в хаосе" (Валерий Подорога "Феноменология тела"), выраженные в форме впечатлений, монтажа хронологических фактов, концепций общественно-политических явлений, версий в изложении очевидцев событий. Эти "точки в хаосе" способны стать катализатором текстообразующих элементов на планшете какой-то из общественно актуальных тем.

Тема "секретной" предыстории горбачевской перестройки и эвтаназии СССР, феномен метафизики. В качестве примеров можно назвать достаточно длинный перечень текстов.

В постсоветской политологии и культурологии одними из таких "точек в хаосе" стали формулировки "мораль Один", "мораль Два" (Владимир Лефевр), "культура Два" (Владимир Паперный).

Крайне любопытная книга В.Паперного "Культура Два", впервые опубликованная в США, но написанная, по утверждению автора, в конце 70-х годов в Москве, помимо искусствоведческого анализа архитектуры, представляет собой культурологическую анатомию советских мифов.

Формулировки "мораль один" и "мораль два" принадлежат бывшему советскому ученому, эмигрировавшему в США. Опубликованная им в журнале "Journal of Mathematical Psychology" работа "Алгебра совести" была посвящена анализу двух этических систем и стала в дальнейшем основой концепции ведения переговоров с М.Горбачевым. Автор этой концепции утверждает, что именно его меморандум послужил фундаментом внешнеполитической стратегии США, начавшейся с выступления Рейгана, где он назвал СССР "империей зла", а в дальнейшем послужил методологической базой для мирной ликвидации коммунистической идеологии, позволив "вывести ее из моды", "скинуть, как старый халат".

Отнюдь не пытаясь оспаривать правдоподобие этого признания и ни один из мотивов этой теории, тем не менее отметим ее безусловную принадлежность к мифотехнологиям. В теории пропаганды подобные тексты проходят по категории сверхдиверсий и уже по самому этому обозначению прописаны на территории мифа.

Еще один пример - публикация блистательно придуманной и иллюстрированной провокации кадрового разведчика и писателя Михаила

Любимова под названием "Операция Голгофа" (№ 2-1995 г. "Совершенно секретно"), самолично обозначившего этот жанр как "мемуар-роман".

События августа 1991 года уже самой формой аббревиатурного обозначения - ГКЧП - также в значительной степени опираются на виртуальность мифологем, что и использовал Глеб Павловский публикацией своей "Версии номер 1".

Книжка Модриса Зиеминьша "Как душили Балтию" ("Юнда", 1995) представляет безусловный двухзначный интерес. Во-первых, как документальная хроника на стыке 80-х и 90-х годов. Во-вторых, как собственно документ времени, контекст которого превращает книжку в произведение политического дизайна, многие элементы которого тут же были превращены из мифологем в идеологеммы.

Все вышеперечисленные примеры текстов обладают безусловным признаком циклизированности, воспринимаясь как модели некой мифологической инвариантности в трактовке одного события - распада "империи зла".

Это вариации одного мифологического гипертекста с множественным авторством, осуществляемым со всеми элементами поэтики мифа. Чего стоит лишь один мотив "смерти СССР во сне" (выражение Г. Павловского) одной политической формации и пробуждения на ее месте другой.

Причем культура смерти и культура рождения в стилистике политической мифотехнологии предполагает принципиальное отрицание какого-либо смысла и логики. Создание форм подчиняется здесь скорее авангардным методам. А они в своей основе отрицают само понятие "правда".

В контексте всего вышесказанного приходится лишь повторять печальные банальности о политике как искусстве возможного и о том, что в ней нет постоянных друзей, а есть лишь постоянные интересы.

Через миф, который притворяется то "восстановлением исторической справедливости", то аполитичным "здравым смыслом", почти всегда внедряются идеологические или финансовые интересы, социокультурные комплексы, отвечающие якобы ментальное™. Если регулярно не проводить мифологический аудит, то высок риск никогда не разобраться в созданных самими же нами мифах и стать их заложниками. Попытка двигаться вперед будет лишь старательным бегом по замкнутому кругу.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Так называемое национальное самосознание - один из самых стойких мифов современной жизни.

На этом фундаменте покоится конструкция национальной идентичности во всех ее видах: мифологической, культурной, политической. Естественно, что всякое конструирование есть управляемый и искусственный процесс, протекающий во внешне спокойном режиме. Активным он становится, когда в него вносится пыл жизненной энергии, отстаивающий то, что является или представляется собственными интересами.

Возврат к этничности - один из наиболее актуальных мифов в минувшем столетии. Среди части современных исследователей бытует убеждение, что понятие национальной идентичности - целиком сконструированный феномен. Тем более что среди этнологов нет единства в понимании этноса.

Одна точка зрения предполагает, что поиск национальной идентичности - обман чувств. Тем не менее следует, по-видимому, признать, что эта гипотеза страдает избыточным радикализмом.

Решающим фактором в формировании феномена национальной идентичности является историко-политический контекст, предполагающий три основные ипостаси: политическую, культурную и мифологическую - выражающийся в различных формах.

Например, в мифологическом, культурном или политическом национализме. Причем сознание этих форм наиболее ощутимо проявляется при возникновении мотива объективной или искусственно смоделированной угрозы существованию этноса. Мифологический национализм возникает на стадии осознания защиты не просто территории, а некого принципа.

Именно здесь, в стадии конструирования предпосылок для его формирования, и велико значение инженерии паблик рилейшнз и ее инструментов: режиссуры социально-политического спектакля и техники создания и возгонки событий, осуществляемых в интересах корпоративных элит.

В качестве основного сырья для этого используются информационные фактуры, которые в мифологическом контексте представляют собой архетипы древнейшего опыта. Это выкристаллизовавшаяся доминанта опыта предков, противостоящих силам распада, хаоса. Проекция этой энергии осуществляется в виде различной силы векторов, воздействующих на весь комплекс инстинктов культуры этноса. Так формируются новые или путем подстройки усиливаются "остывшие" ценностные ориентации, непосредственно воздействующие на поведение масс.

Объединившиеся пользуются общим "культурным языком", начинают одинаково оценивать политические события. Возникает мотив сакрализации ценностей, виртуальной зачарованности грядущим будущим, во имя которого не грех и пострадать.

Национальная идентичность являет собой могучий фактор консолидации даже при отсутствии социального равенства в обществе. Этот козырь

хранится в глубоком подсознании, так как связан с инстинктом самосохранения, сформировавшегося на архаичной стадии развития и архаических пластов бессознательного. Это проявляется при участии таких мифологем, как "дьявол", "черт", "демон" и т.д., которые можно перекоммутировать с заданной целью на иные символы типа "оккупанты", "манкурты" и т.д.

В терминах пропаганды и паблик рилейшнз это означает кризисную ситуацию типа "известное неизвестное", где знаковая сущность символов архетипической памяти кодируется на бессознательные образы окружающей реальности.

Согласно классификации типов реакций массового сознания по М.Веберу речь здесь идет о ценностно-рациональном действии, где на первое место ставится подчинение "заповедям" или "требованиям", в повиновении котором видит свой долг данный индивид.

Национальное самосознание является базовой категорией при проведении большинства акций политической рекламы. При этом они способствуют гомогенности, единообразию потребностей, моделей поведения, а тем самым создают мощные предпосылки для устойчивой электоральное™ общности.

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Национальная память всех народов избирательна. К примеру, у русских ни одна битва, ни один поход до монгольских времен не попал в мифологические символы. На пиках национальной памяти остались Куликовская битва, Невское побоище. Воевали на чужих землях или друг с другом. Но об этом национальная мифология всегда предпочитает забывать.

В основе подобного типа мифологем лежат механизмы эмоциональной памяти, которые часто оказываются эффективнее любых рациональных доводов. Прошлое обладает способностью восприниматься сквозь мифологический флер безупречности, а через это - способностью временных и пространственных подмен, когда реальное и мифологическое меняются местами.

Девиз "вперед в прошлое" вовсе не натужная парадоксальность, а нормальное эволюционное стремление по спирали ревизии прошлого к живучести надежд на будущее.

Прием этот можно было бы обозначить как "примерку воспоминаний". Осуществляется он в политике теми, кто несет ответственность за формирование общественного мнения. Из рукава власти извлекается нужный козырь. Это может быть образ национального благоденствия государства в прошлом или стереотип о неком событии прошлого как о самой трагической точке отсчета всей новейшей истории.

Разные государственные деятели в разное время делали ставку на патриотические, патриархальные устои народа и выигрывали. Другой вопрос, как эту победу оценят потомки. Станет ли она для них документом вечной подлинности патриотического духа общества или элементом артикуляции сиюминутных интересов, действующих на уровне политической системы. Фокус темы в том, является ли эпизод прошлого важной причиной действия в развитии исторического сюжета или сюжет ослаблен и со всей очевидностью предполагает активную рефлексию зрителей-участников.

МИФОЛОГИЯ ЭТНОТРАВМЫ

Это одна из могучих энергетических доминант в комплексе национального самосознания этноса. Этнотравмы, связанные с каким-либо историческим фактом в современной политике, обретают гипертрофированные черты и требуют включения в компенсаторный механизм национальной идентификации.

В качестве конкретных исторических примеров можно назвать: поражение Казанского ханства в войне с Иваном Грозным, войны на Северном Кавказе России, введение "черты оседлости" для евреев в России, поражение Германии в Первой мировой войне и Версальский договор, обретение и потеря независимости балтийскими странами в промежутке между двумя мировыми войнами.

Мифологизация этих исторических фактов протекает в различных исторических контекстах, но едина логикой своих последствий.

Рано или поздно из архива истории это становится арсеналом политики. Происходит это всегда в периоды социально-экономической, военной нестабильности, когда в условиях ломки былой системы ценностей этнос защищается, выдвигая на авансцену свои ценности.

Средствами выражения этих действий становится язык, культурный менталитет, а наиболее яркой формой выражения чаще всего - ритуал.

Это служит поводом для укрепления этнических стереотипов, которые могут быть заряжены как отрицательно, так и положительно. Л.Гумилев употреблял в своих работах понятие "различная комплиментарность".

Мифология этнотравмы обладает всеми чертами химерической доминанты, которая способна оказывать решающее воздействие на конструирование поведенческих стереотипов.

В целях максимальной мобилизации масс, по законам мифологического мышления, создается архетипическая оппозиция "они-мы". Понятие

они нагружается, возможно, максимальным количеством отрицательных этнических символов.

При этом нормы юридического обоснования, геополитические реалии и закономерности, научное описание исторической действительности оказываются совершенно бесполезными и недееспособными перед динамичной логикой мифа. Нравственно и юридически здравые идеи доводятся до абсурда, тем самым замыкая ситуацию в изолированной зоне конфликта.

Для этого используются специальные приемы подачи материала, как-то: умелая компоновка не связанных друг с другом фрагментов, представление догадок в виде фактов, ангажированные социологические исследования, предъявление современных материалов как материалов прошлого, переоценка событий прошлого, даже подача лживой информации, с ее последующим опровержением, которое оказывается уже бессильным.

Актуализация этнотравм достигается путем выдвижения на авансцену текущих событий - некого мифа-символа. Одним из основных приемов при этом является "сменовеховство". Некий факт исторического процесса вырывается из контекста и назначается универсальным эталоном отсчета со строго регламентированным числом возможных вопросов по теме. Ведь давно известно, что задавать себе острые вопросы очень полезно, но отвечать на них публично - очень опасно.

Акцентируя мотив воспоминаний этнотравматического характера, обладающего патогепностыо, и уповая лишь на то, что он со временем конвертируется, упускается из виду тот существенный факт, что этнотравмы, явление сверхдетерминированное, т.е. является следствием и характеристикой суммы различных факторов, один из которых способен нести в себе противодействие с новой, более могучей мифогенностью. И тогда ситуация повторяется.

СИМВОЛИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Символы в значительной степени формируют наш внешний мир.-Символический универсум - это прерогатива политического пространства. Одним из самых звонких политических определений в начале XX века являлся термин "большевики". Создан он был вполне осознанно "на вырост", так как рождал образ массовости и силы и, безусловно, импонировал широким массам. Их антагонисты - "меньшевики" - тоже

не случайно приняли на себя терновый венец этого термина. Он явно импонировал революционной части российской интеллигенции, неся в себе символику высокой жертвенности, избранничества и даже мессианства.

Писатель Андрей Синявский развивал целую теорию, основанную на утверждении, что Октябрьская революция в России победила из-за всего трех удачно найденных слов - "советы", "чека", "большевики".

Политические тексты отличаются высокой степенью знаковой ми-фогенности. Особенно это касается ритуалов, девизов и имен собственных, различного рода эмблематики.

В январе 1997 года крупнейшая в Латвии газета "Диена" на первой полосе опубликовала материал под названием "Продают конверты с картой Латвии, окрашенной в цвета российского флага". Речь шла о том, что государственное предприятие "Латвияс пасте" в серии "Гербы краев и городов Латвии" выпустило конверт с картой Латвии, на которой отмечены границы исторически сложившихся краев республики с их гербами. Фон каждого герба имеет соответствующий цвет. Это синий, красный и белый. Эти легитимные цвета и были воспроизведены на карте. Но именно эта цветовая гамма послужила поводом для выражения тревоги со стороны ряда лиц и организаций.

В современной политической реальности множество символов, являются или откровенно заемными (в России это Белый дом, мэрия, президент, Совет Безопасности), или "реликтами" - обломками былого властного ритуала, (губернатор, судебный пристав), однако не утратившими энергию и воспринимаемыми в качестве активных элементов художественного построения политического спектакля.

Психотехнология политической власти во все времена требовала афористичных девизов и лозунгов. Их лаконизм должен быть запоминающимся, а сумма высказываний должна являть собой подобие художественного пропагандистского сюжета. Информационную схватку выигрывает тот, кто из мозаики короткометражек ТВ-сюжетов, может сложить нужный и запоминающийся образ.