- •Глава 3 компрессоры

- •3.1. Основные типы компрессоров для наддува двс

- •3.2. Поршневые компрессоры (компрессоры с возвратно – поступательным движением рабочего органа).

- •3.3. Области применения поршневых компрессоров

- •3.4. Объёмные компрессоры

- •3.4.1. Пластинчатые компрессоры

- •3.4.2. Лопастные компрессоры.

- •3.4.3. Характеристики объёмных компрессоров, их достоинства и недостатки.

- •3.5. Винтовые объёмные компрессоры типа Элиот Лисхольм.

- •3.6. Компрессор объёмного типа с кольцевым поршнем.

- •3.7. Компрессор объёмного типа (спиральный нагнетатель/g-нагнетатель).

- •3.7. Области применения объёмных компрессоров

- •3.8. Центробежные (лопаточные) компрессоры

- •3.9. Преимущества и недостатки лопаточных компрессоров

- •3.10. Компрессоры – обменники давлением

- •3.11. Устройство и работа системы Comprex

- •3.12. Характеристики компрессоров “Компрекс” (Comprex)

- •3.13. Достоинства и недостатки системы “Компрекс”

3.11. Устройство и работа системы Comprex

В литературе говорится и о компрессоре Comprex, и о системе Comprex, и о машине Comprex. Действительно, в данном случае речь идёт о газодинамической машине, объединяющей в себе процессы сжатия и расширения. (Наименование Comprex происходит от английских слов compression – сжатие и expanding – расширение). Принцип действия системы основан на том, что волна давления, проходящая по каналу трубопровода, отражается на свободном конце отрицательно, т. е. как волна разрежения. А на закрытом конце – как волна давления. Всасывающая волна (волна разрежения) отражается на свободном конце как волна давления, а на закрытом – как волна разрежения, т. е. как всасывающая волна.

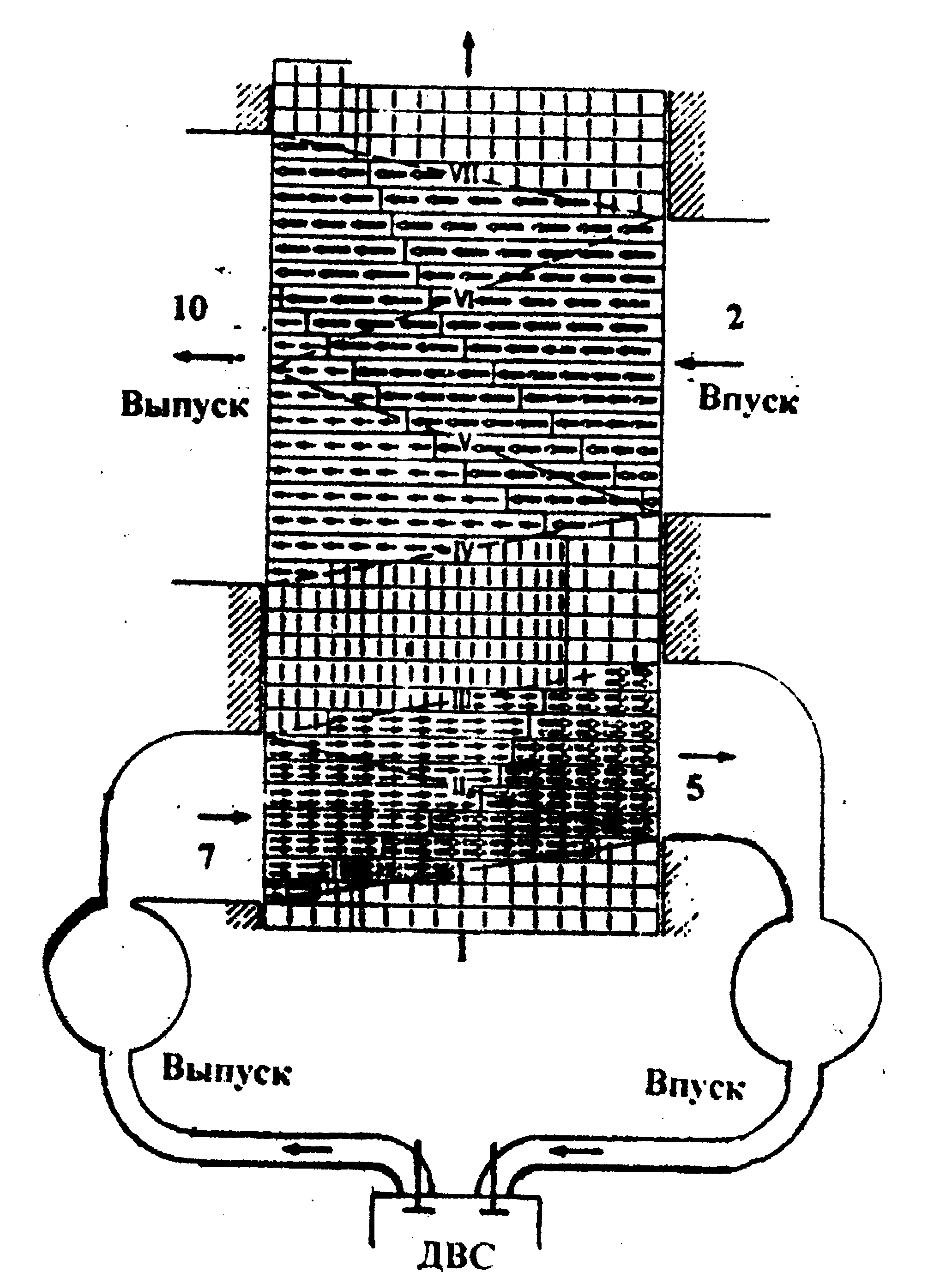

Схема устройства системы наддува Comprex показана на рис. 3.31.

Рис. 3.31. Схема работы системы Comprex c дизелем. 1 – ротор, 2 – всасывание воздуха, 3 – впускной коллектор, 4 – поршень, 5 – впускной канал двигателя, 6 – выпускной канал двигателя, 7 – выпускной трубопровод, 8 – корпус компрессора, 9 – коллектор подвода и отвода газов, 10 – выпуск газов.

Система состоит из ротора 1 с осевыми каналами – ячейками трапецеидального сечения, открытыми с торцов. Ротор размещён в корпусе (кожухе) 8 на подшипниках и имеет ремённый привод от коленчатого вала двигателя. Мощность, необходимая для вращения ротора, отнимается от вала двигателя. Но она невелика, так как зависит лишь от трения в подшипниках и вентиляционных потерь. Ротор не является нагнетателем, он служит лишь распределителем волн давления – разрежения. К торцам корпуса подведены каналы воздушные (2 и 3) и выпускных газов (9). Т. е. с одного торца корпуса подводится воздух низкого давления (ВНД) – всасывание 2 и отводится воздух высокого давления (ВВД) – впускной коллектор 3. С другого торца подводятся отработавшие газы высокого давления (ГВД) – выпускной трубопровод 7 и отводятся газы низкого давления (ГНД) – выпуск газов 10. Белыми и чёрными стрелками показаны соответственно потоки воздуха и отработавших газов. Итак, энергия на сжатие воздуха отбирается от выпускных газов. Сжатие воздуха и расширение отработавших газов происходят в каналах – ячейках ротора, проходящих при вращении ротора мимо неподвижных впускных и выпускных патрубков.

Процессы, происходящие в ячейках ротора, разъясняются на схеме рис. 3.32, где изображена схематическая развёртка боковой поверхности ротора и впускные (7) и выпускные (5) каналы неподвижного корпуса. (Надписи “Впуск” и “Выпуск” относятся к процессу в двигателе). Вращение ротора на схеме обозначено линейным перемещением вверх развёрнутого ротора (чёрная стрелка вверх). Газодинамический цикл начинается в позиции 1, когда канал – ячейка заполняется свежим воздухом под действием атмосферного давления. Вертикальные штрихи в ячейках обозначают, что скорость воздуха (а в других случая – газа) равна нулю. Отработавшие газы из двигателя поступают в его выпускной коллектор (Выпуск) и затем под постоянным давлением – к окну 7 корпуса (входа газов) и в ячейки ротора. При вращении ротора, как только ячейка, заполненная воздухом низкого давления, оказывается напротив входного окна 7 корпуса, т. е. соединяется с полостью газов высокого давления (ГВД), так в ней возникает волна давления, которая сжимает находящийся в ней воздух и перемещает его по ячейке к выпускному окну 5 выхода воздуха высокого давления (ВВД). Вслед за волной давления внутрь ячейки входит газ высокого давления. Т. к. ротор вращается (развёртка перемещается линейно в направлении чёрной стрелки в верхней части схемы), то ячейки снизу последовательно соединяются с окном 7. И поэтому линия, соединяющая фронты волн давления, имеет наклон по отношению к осевому направлению движения ротора.

Рис. 3.32. Схема работы системы Компрекс.

Волна давления I достигает конца ячейки примерно в тот момент, когда открывается выход воздуха высокого давления в окно 5. Волна давления отражается от торца ячейки и возвращается в неё в виде волны давления II, которая дожимает свежий воздух. В зоне высокого давления сжатый воздух вытекает во впускной коллектор (Впуск) двигателя и затем поступает в цилиндр двигателя. Внезапная остановка газового потока у кромки, перекрывающей вход газов в ячейку из патрубка с газами высокого давления, создаёт волну разрежения III, которая снижает давление газов и уменьшает до нуля скорость их движения. В тот момент, когда правый конец ячейки проходит верхнюю кромку, перекрывающую патрубок (окно 5), выпускные газы заполняют примерно две трети ячейки и отделяются от сжимаемого воздуха зоной перемешивания.

В зоне между линиями III и IV (вертикальные, более густо расположенные линии), давление ниже, чем в зоне высокого давления, но выше, чем атмосферное, поэтому газы вытекают из ячейки в выпускную трубу, как только ротор поворачивается в положение, при котором ячейка сообщается с патрубком отвода газов 10 (Выпуск). Волна разрежения IV, возникающая в ячейке, достигает правого её конца в тот момент, когда устанавливается сообщение с каналом 2 (Впуск).Эта волна разрежения и отражённые волны V, VI и VII создают повышенное давление у газового края ячейки, и газы вытекают в патрубок газов низкого давления (ГНД) 10. С воздушной стороны этой же ячейки образуется разрежение и она заполняется свежим воздухом. Когда выпускные газы и смесь газов с воздухом, естественно образующаяся при их непосредственно контакте, полностью вытекают из ячеек, цикл может начинаться вновь с позиции 1.

Для того, чтобы обеспечить сохранение малых зазоров между корпусом и ротором как с торцевых, так и с боковых сторон, стремятся к равномерному или к симметричному нагреванию корпуса. Для этого каналы подвода и отвода газов выполнены парными (канал подвода газов разделён на два, которые размещены по вертикальной оси вверху и внизу, и канал отвода газов разделён на два, которые размещены по горизонтальной оси, один справа, а другой слева от вертикальной оси).

При одном повороте ротора каждый канал дважды заполняется газом или воздухом и дважды опустошается. Поэтому возникает проблема теплового расширения перегородок между ячейками. Для её решения перегородки выполняются не прямыми, а изогнутыми в радиальном направлении в виде буквы S. А для снижения шума перегородки размещены в роторе с разным шагом, т. е. ячейки имеют разную ширину.

Задачей системы является, в частности, обеспечение высокой степени наддува в наиболее широком диапазоне изменения частот вращения. Как показано ранее, вал ротора непосредственно связан с коленчатым валом двигателя (предпочтительно через ремённую передачу). Т. е. при низких частотах вращения вала двигателя ротор системы также имеет низкую частоту. В то же время гидродинамические параметры протекающего процесса обмена давлением зависят от скорости пробегания в ячейках волн давления. Проблема здесь заключается в том, что это время (пробегания волн давления в каналах) зависит от температуры газа или воздуха. В то же время температура зависит не от частоты вращения, а от нагрузки двигателя. Поэтому, строго говоря оптимальные размеры ротора и его частоты вращения могли быть определены лишь для одного скоростного режима.

В то же время фирме удалось создать систему, в которой при отклонении режимных параметров от оптимальных в ячейках ротора создаются дополнительные волны, которые накладываются на основные, изменяя их параметры. Дополнительные волны создаются благодаря размещению на торцевых частях корпуса между впускными и выпускными каналами дополнительных полостей, выемок. Изменения в параметрах основных волн давления, которые они вносят на неоптимальных режимах, приближают условия работы системы к оптимальным. Это дало возможность применять данный способ наддува для автомобильных двигателей, работающих в широком диапазоне изменения скоростных и нагрузочных режимов.

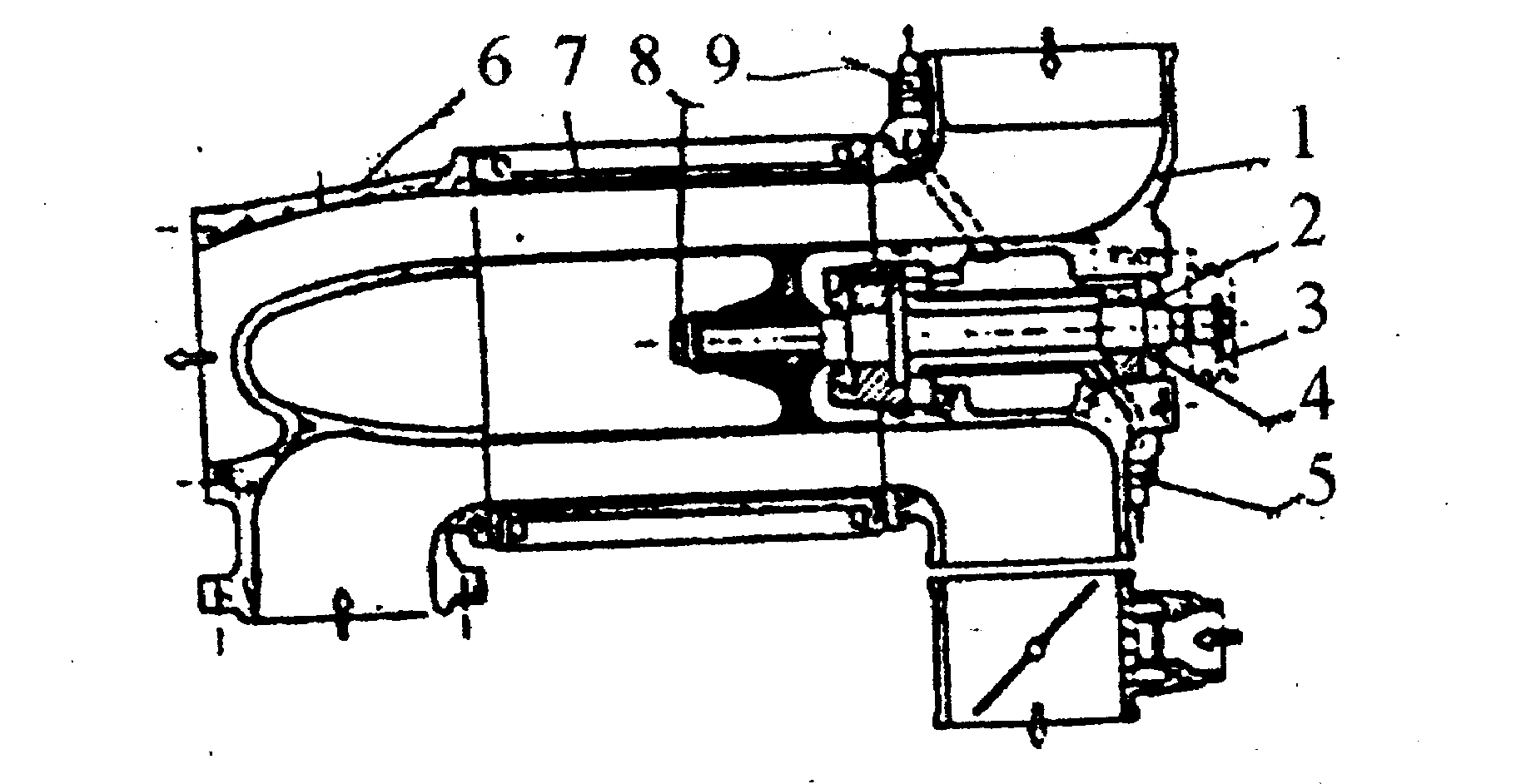

На рис. 3.33 показана конструкция системы “Компрекс”.

Рис. 3.33. Продольный разрез компрессора Comprex.

В корпусе 1 в подшипниках 4 размещён вал 2 ротора 7, который зафиксирован на валу гайкой 8. С валом 2 связан также шкив 3 привода ротора. Для смазки подшипников 4 вала 2 к ним имеется подвод и отвод масла через штуцеры 5 и 9 соответственно. Участок корпуса 1 служит для ввода воздуха (верхняя часть) и отвода воздуха (нижняя часть). Часть 6 корпуса служит для подвода и отвода отработавших газов (показано стрелками).