- •1. Качественный анализ и его виды. Чувствительность и специфичность аналитической реакции.

- •2. Понятие группового реагента и частные реагента и частные реакции ионов в аналитической химии.

- •3. Аналитическая классификация катионов. Виды и принципы разделения катионов на аналитические группы.

- •4. Аналитическая классификация анионов.

- •5. Понятие о буферных растворах. Примеры. Буферная емкость.

- •6. Ионное произведение воды, водородный показатель.

- •7. Закон действующих масс, константа равновесия химической реакции.

- •8. Принцип Ле-Шателье- принцип подвижного равновесия обратимых химический реакций.

- •9. Идеальные и реальные растворы. Понятие активности.

- •11. Понятие растворимости, произведение растворимости.

- •12. Требования, предъявляемые к качественным реакциям.

- •13. Количественные характеристики процесса гидролиза, степень и константа гидролиза.

- •15. Теория электролитической диссоциации, молекулярные и ионные уравнения диссоциации.

- •16. Количественные характеристики процесса электролитической диссоциации.

- •17. Сильные и слабые электролиты. Характеристика и примеры.

- •19. Дробный и систематический методы качественного анализа.

- •20. Групповой реагент и частные реакции анионов 1-ой аналитической группы.

- •21. Групповой реагент и частные реакции анионов 2-ой аналитической группы.

- •23. Гидролиз солей и его значение для качественного анализа.

- •24. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное уравнение гидролиза соли, раствор которого имеет: а) щелочную реакцию; б) кислую реакцию.

- •25. Понятие об окислительно-восстановительных потенциалах.

- •27. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей: kcn, Na2co3, ZnSo4Какое значение рH у водных растворов этих солей?

- •28. Строение комплексных соединений.

- •29. Константа нестойкости и общая константа устойчивости комплексных соединений.

- •30. Приготовление растворов процентной концентрации (массовая доля).

- •31. Приготовление растворов нормальной концентрации.

- •32. Количественный анализ, виды и характеристика.

- •33. Гравиметрический анализ, классификация.

- •34. Метод осаждения в гравиметрическом анализе, ход анализа, расчеты.

- •35. Виды титриметрического анализа. Практические примеры.

- •36. Построение кривых титрования.

- •37. Материалы и оборудование гравиметрического анализа.

- •38. Материалы и оборудование титриметрического анализа.

- •39. Кислотно-основное титрование, характеристика. Расчеты.

- •40. Окислительно-восстановительное титрование, виды, расчеты.

- •41. Комплексонометрическое титрование. Практическое применение, расчеты.

- •42. Классификация титриметрических методов. Различные приемы титрования.

- •Виды титрования

- •43. Физико-химические методы анализа, достоинства и недостатки.

- •44. Потенциометрия, практическое использование.

- •45.Особенности перманганатометрического и иодометричеекого титрования, практические приемы, расчеты.

- •46. Колориметрические методы анализа, практические примеры.

- •47. Гравиметрический анализ. Виды весовых анализов.

- •48. Ход осадочного весового анализа. Величина фактора пересчета и ее смысл.

- •49. Групповой реагент и частные реакции анионов 3-ой аналитической группы.

- •50. Групповой реагент и частные реакции 4-ой аналитической группы катионов.

- •51. Групповой реагент и частные реакции 5-ой аналитической группы катионов.

- •52. Требования, предъявляемые к осаждаемой и весовой форме в гравиметрическом анализе.

- •53. Основные понятия объемного анализа. Момент эквивалентности.

- •54. Изменение окраски индикаторов. Интервал перехода индикатора и показатель титрования индикатора.

35. Виды титриметрического анализа. Практические примеры.

Титриметрический анализ использует различные типы химических реакций:

нейтрализации (кислотно-основное титрование) — нейтрализация — это реакции с изменением pH растворов.

Окисления-восстановления (перманганатометрия, иодометрия, хроматометрия) — реакции, которые происходят с изменением окислительно-восстановительных потенциалов в системе титрования.

Осаждения (аргентометрия) — реакции, протекающие с образованием малорастворимого соединения, при этом изменяются концентрации осаждаемых ионов в растворе.

Комплексообразования (комплексонометрия) — реакции, основанные на образовании прочных комплексных соединений ионов металлов (всех, кроме одновалентных) с комплексоном III (двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты), при этом изменяются концентрации ионов металлов в титруемом растворе.

Титрование — процесс определения титра исследуемого вещества. Титрование производят с помощью бюретки, заполненной титрантом до нулевой отметки. Титровать, начиная от других отметок, не рекомендуется, так как шкала бюретки может быть неравномерной. Заполнение бюреток рабочим раствором производят через воронку или с помощью специальных приспособлений, если бюретка полуавтоматическая. Конечную точку титрования (точку эквивалентности) определяют индикаторами или физико-химическими методами (по электропроводности, светопропусканию, потенциалу индикаторного электрода и т. д.). По количеству пошедшего на титрование рабочего раствора рассчитывают результаты анализа.

Типы титрования

Различают прямое, обратное титрование и титрование заместителя.

При прямом титровании к раствору определяемого вещества (аликвоте или навеске, титруемому веществу) добавляют небольшими порциям раствор титрант (рабочий раствор).

При обратном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют его остаток, не вступивший в реакцию.

При заместительном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют один из продуктов реакции между анализируемым веществом и добавленным реагентом.

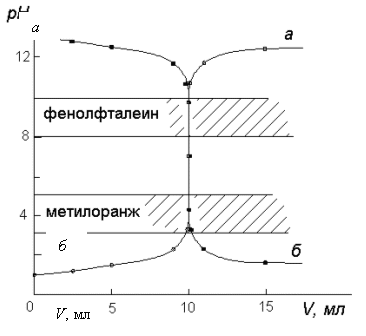

36. Построение кривых титрования.

Кривые титрования в методе нейтрализации представляют собой графическое изображение изменения рН раствора в процессе титрования в зависимости от количества добавленного титранта

В зависимости от относительной силы кислот и оснований, участвующих в реакции, различают различные случаи титрования, каждый из которых описывается собственной кривой титрования. Ниже будут рассмотрены четыре типа построения кривых титрования: титрование сильных и слабых кислот сильным основанием; титрование сильных и слабых оснований сильными кислотами.

При построении кривых титрования выделяют следующие основные области расчета рН:

расчет рН до начала титрования;

в процессе титрования до точки эквивалентности;

в точке эквивалентности;

после достижения точки эквивалентности.

До начала титрования значение рН титруемого раствора определяется концентрацией (для сильных кислот и оснований) и константой диссоциации (для слабых кислот и оснований) титруемого раствора; после точки эквивалентности – концентрацией титранта.

В промежуточных точках титрования факторы, определяющие рН титруемого раствора, различны и зависят от того, какое вещество титруют.

Особое значение имеет расчет скачка на кривой титрования. Скачок титрования – это резкое изменение рН вблизи точки эквивалентности. Начало скачка соответствует недостатку в 0,1 % прибавленного титранта (т. е. добавлено 99,9 % титрата), а конец скачка соответствует избытку добавленного титранта в количестве 0,1 %. Скачок титрования – наиболее существенная часть кривой титрования, т. к. именно по нему производят выбор индикатора.

Величина и положение (по шкале pH) скачка титрования зависят от силы титруемой кислоты и основания. Чем больше скачок на кривой титрования, тем меньше погрешность титрования, связанная с выбором индикатора.

Анализ кривой титрования

В начале титрования рН изменяется очень медленно. С уменьшением концентрации оставшейся кислоты изменение рН при титровании становится более резким. Величина скачка рН на кривой титрования в данном случае достаточно велика и составляет 5,4 единицы:

ΔрН = рН конца скачка - рН начала скачка = 9,7 - 4,3 = 5,4.

Кривая титрования симметрична относительно точки эквивалентности, которая лежит в нейтральной среде. Величина скачка титрования зависит от концентрации реагирующих веществ. Чем меньше концентрация реагентов, тем меньше скачок титрования. К уменьшению скачка титрования приводит повышение температуры, т. к. возрастает величина ионного произведения воды (при 80° С скачок составляет, например, 4,6 единицы).

Рис.7.4.1. Кривые титрования:

а - кривая титрования 10,0 мл 0,1 М HCl раствором 0,1 М NaOH;

б - кривая титрования 10,0 мл 0,1 М NaOH раствором 0,1 М HCl