- •В. М. Еськов, в. А. Папшев, в.А. Цейтлин биофизика

- •Моделирование динамики роста и развития организма человека – пример обратных связей в природе Цель работы:

- •Блок информации

- •Блок информации

- •1. Понятие динамических систем в живой и неживой природе.

- •2. Стационарные режимы биологических динамических систем (бдс).

- •3. Методы идентификации бдс в стационарных режимах (ср).

- •Моделирование эпизоотий в экосистемах. Устойчивость систем "хищник- жертва", "паразит- хозяин"

- •Блок информации

- •1. Модель популяционного взрыва.

- •2. Моделирование внутривидовой и межвидовой конкуренции.

- •3. Распространение заболеваний в популяциях. Построение эпидемической кривой.

- •Лабораторная работа № 1.4 оптически активные вещества. Поляриметрия

- •Блок информации

- •Лабораторная работа № 1.5 электрокинетические явления (экя) в биологических объектах. Определение X- потенциала дрожжевых клеток Цель работы

- •Блок информации

- •Практическое значение работы:

- •Бюджет времени

- •Графическое и динамическое моделирование реакций

Лабораторная работа № 1.5 электрокинетические явления (экя) в биологических объектах. Определение X- потенциала дрожжевых клеток Цель работы

Ознакомиться с основными электрокинетическими явлениями в биологических объектах и методами их регистрации и измерения. В частности, освоить приготовление неполяризующихся электродов, оптические методы наблюдения и измерения ЭКЯ.

Обучаемый должен знать:

1. Классификацию электрокинетических явлений (электрофорез, электроосмос, потенциалы течения, потенциалы оседания) и основные физические законы, лежащие в основе этих явлений.

2. Схему установки для микроэлектрофореза и назначение каждого элемента этой схемы.

3. Метод определения x- потенциала дрожжевых клеток, используемые формулы.

Обучаемый должен уметь:

1. Вывести расчетные формулы для определения x-потенциала.

2. Используя экспериментальную установку определить величину этого потенциала.

3. Объяснить от чего зависит x-потенциал и какую роль он играет в биологических объектах и при их исследовании.

Практическое значение работы:

Изучаемые явления лежат в основе различных биологических процессов, происходящих в мембранах и протоплазме клеток (транспорт веществ, иммунитет животного организма) и используются для биологических исследований в целях идентификации биологических объектов (электрофорез).

Бюджет времени: На изучение темы отводится 5,5 часов, из них 2 часа лекций, 2 часа лабораторные занятия и 1,5 часа на самоподготовку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ю.А.Владимиров и др. Биофизика М.1983

2. Е.В.Бурлакова и др. Малый практикум по биофизике М.1964

3. Еськов В.М., Филатова О.Е. Статистическая обработка резуль-татов измерений по естествознанию и экологии (СОРИПЕЭ), Сургут, 1998.

4. Б.В.Дерягин. Электрофорез М.1976

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО I ЭТАПУ

"Самоподготовка"

Цель этапа: 1. Повторить исходную информацию, необходимую для понимания изучаемой темы.

2. Проверить качество усвоения новой информации перед выполнением работы.

I. Исходный уровень знаний.

Для

изучения темы необходимо повторить

основные понятия теории электролитической

диссоциации, константы диссоциации,

физическую природу сил взаимодействия

между одноименно и разноименно заряженными

ионами (закон Кулона). Необходимо

вспомнить особенности взаимодействия

электрических полей в электролитах,

обратив особое внимание на отличие

зависимости потенциала от расстояния

в вакууме и диэлектриках (j~![]() )

от таковой в электролитах (j~

)

от таковой в электролитах (j~ ).

Кроме того, из механики жидкостей и

газов необходимо вспомнить от чего

зависит скорость движения сферических

частиц в вязких средах (понятие вязкости,

коэффициента вязкости h,

формулу Стокса- Fс=6phrv).

И, наконец, из электростатики необходимо

знать потенциал точечного заряда (

).

Кроме того, из механики жидкостей и

газов необходимо вспомнить от чего

зависит скорость движения сферических

частиц в вязких средах (понятие вязкости,

коэффициента вязкости h,

формулу Стокса- Fс=6phrv).

И, наконец, из электростатики необходимо

знать потенциал точечного заряда ( )

и связь между j

и напряженностью электрического поля

`Е:

)

и связь между j

и напряженностью электрического поля

`Е:

![]() .

.

II. Изучив блок информации и учебную литературу, обучаемый должен ответить на следующие вопросы и решить задачи.

1. Что такое дисперсная фаза и дисперсионная среда?

2. Что такое электрокинетические явления? Дайте их классификацию.

3. Какое отношение имеют электрокинетические явления к клеткам и тканям животного организма?

4, Что такое электрофорез и где он используется в медицине, биологии?

5. Опишите лабораторную установку для определения x-потенциала дрожжевых клеток.

6. Как происходит образование двойного электрического слоя на поверхности металлических электродов, живых клеток?

7. Как получить неполяризующиеся электроды?

8. Какие расчетные формулы используются в данной лабораторной работе?

9. Определить величину x-потенциала дрожжевых клеток, если разность потенциалов между электродами j=60В, а расстояние между концами агаровых сифонов ¦=4см., причем, дрожжевые клетки проходят десять делений шкалы окуляр-микрометра за 10 секунд. Цена деления шкалы окуляр-микрометра равна 10-5м.

10. Чему равна напряженность Е электрического поля в предыдущей задаче?

11. Определить силу вязкостного трения, если частицы размером r=10-4м движется в жидкости ( h=10-2p3) со скоростью v=10-4м/сек.

12. Определить поверхностную плотность заряда дрожжевой клетки размером r=10-5м, если она обладает x-потенциалом 12мВ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО II ЭТАПУ:

“Выполнение лабораторной работы”

Цель этапа: Определить величину потенциала дрожжевых клеток с помощью лабораторной установки и среднюю величину поверхностной плотности зарядов G дрожжевых клеток.

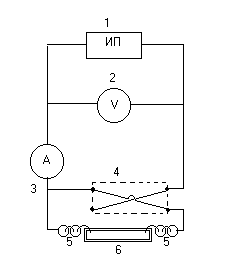

Для достижения цели необходимо: I -Собрать установку согласно рис. 1, где 1 - источник высоковольтного напряжения; 2 - вольтметр; 3 – миллиамперметр; 4 - коммутатор (переключатель, обеспечивающий смену подключения полярности к ванне с частицами);5-неполяризующиеся электроды с агаровыми мостиками, двумя стаканчиками с растворами KСl и CuSО4; 6 -камера, куда помещается раствор сахарозы с дрожжевыми клетками.

Рис.1

II. Каплю взвеси дрожжевых клеток помещают в камеру 6, которую устанавливают на столике микроскопа так, чтобы середина ее находилась в центре поля зрения. К камере подводят электроды (агаровые мостики) до соприкосновения с каплей.

3.

Если дрожжевые клетки в камере не

находятся в движении под влиянием

пристеночных токов (почти неподвижны),

то с помощью коммутатора 4 замыкают

электрическую цепь (предварительно

включив ИП). Вращая ручку регулирования

напряжения ИП (на передней панели)

устанавливают такое значение U по 2, при

котором ток

![]() »4m

А. Записывают U

и

в таблицу.

»4m

А. Записывают U

и

в таблицу.

4.

С помощью окуляр-микрометра измеряют

скорость движения V=![]() клетки не менее 3х

раз в одну и другую сторону (при

переключении 4), находят среднее значение

V и заносят в таблицу. Измерения повторяют

для 3х

различных частиц, находят общее среднее.

Время t (показания секундомера)- это

время прохождения 10ти

делений шкалы окуляр-микрометра.

клетки не менее 3х

раз в одну и другую сторону (при

переключении 4), находят среднее значение

V и заносят в таблицу. Измерения повторяют

для 3х

различных частиц, находят общее среднее.

Время t (показания секундомера)- это

время прохождения 10ти

делений шкалы окуляр-микрометра.

5.

Используя расчетную формулу (6) x=

140

![]() ,

находят x-

потенциал для 3х

разных клеток и, используя алгоритм

первичной статистической обработки

измерений, рассчитывают среднее

для данных дрожжевых клеток (СОРИПЕЭ).

,

находят x-

потенциал для 3х

разных клеток и, используя алгоритм

первичной статистической обработки

измерений, рассчитывают среднее

для данных дрожжевых клеток (СОРИПЕЭ).

6.

Рассчитать среднее значение

![]() =

=![]() ,

где q=x*4pee0r

, S = 4pr2

,

где q=x*4pee0r

, S = 4pr2

Данные занести в таблицу

Т А Б Л И Ц А

N |

U |

J |

S |

t. |

V=S/t |

x |

x± Dx |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО III ЭТАПУ:

“Получение зачета по лабораторной работе”

Перед выполнением работы обучающийся должен изучить все методические указания, ответить на вопросы и решить задачи из раздела “Самоподготовка”.

После выполнения II этапа необходимо оформить протокол работы и подписать у преподавателя, а затем приступить к оформлению работы в тетради.

Работа считается зачтенной после сдачи преподавателю отчета по теоретическому и практическому разделам работы.