- •В. М. Еськов, в. А. Папшев, в.А. Цейтлин биофизика

- •Моделирование динамики роста и развития организма человека – пример обратных связей в природе Цель работы:

- •Блок информации

- •Блок информации

- •1. Понятие динамических систем в живой и неживой природе.

- •2. Стационарные режимы биологических динамических систем (бдс).

- •3. Методы идентификации бдс в стационарных режимах (ср).

- •Моделирование эпизоотий в экосистемах. Устойчивость систем "хищник- жертва", "паразит- хозяин"

- •Блок информации

- •1. Модель популяционного взрыва.

- •2. Моделирование внутривидовой и межвидовой конкуренции.

- •3. Распространение заболеваний в популяциях. Построение эпидемической кривой.

- •Лабораторная работа № 1.4 оптически активные вещества. Поляриметрия

- •Блок информации

- •Лабораторная работа № 1.5 электрокинетические явления (экя) в биологических объектах. Определение X- потенциала дрожжевых клеток Цель работы

- •Блок информации

- •Практическое значение работы:

- •Бюджет времени

- •Графическое и динамическое моделирование реакций

Блок информации

Свет представляет собой электромагнитную волну, в которой векторы магнитного и электрического поля расположены в перпендикулярных плоскостях. В общем случае излучение некогерентно, т.е. колебания происходят в различных плоскостях и не синхронизировано по фазе. Для получения пучка с преимущественной плоскостью колебаний необходимо производить специальные действия, но именно такое излучение позволяет обнаружить и исследовать оптическую активность вещества, т.е. изменение ориентации плоскости колебаний при прохождении через слой вещества.

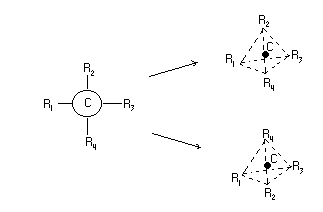

Некоторые вещества обладают способностью поворачивать плоскость колебаний светового вектора Е, в этом случае говорят о вращении плоскости поляризации, а вещества называют оптически активными. Они подразделяются на две большие группы, а именно: оптически активные вещества в любом агрегатном состоянии и оптически активные вещества только в твердом состоянии. В первом случае активность определяется свойствами молекул- наличием атома, вокруг которого расположены различные молекулярные группировки (радикалы). Такая пространственная анизотропия может иметь 2 оптически активные формы (например, для атома углерода с различными радикалами), которые различным образом взаимодействуют с поляризованным светом.

Рис.1. Оптическая анизотропия углеродных соединений.

Молекулы одной формы способны поворачивать плоскость поляризации вправо (по часовой стрелке), это D-форма, для второй формы характерно вращение плоскости поляризации влево (против часовой стрелки). Это L-форма (см. рис.1).

Различные оптические свойства веществ, обусловленные различным пространственным расположением одинаковых атомов в молекулах одного и того же вещества, оказывается, приводит к значительным различиям в биологическом отношении, Так, например, в белках животных обнаружены только L-аминокислоты, а D-формы либо совсем не усваиваются животными и растениями, либо усваиваются гораздо хуже. Для углеводов ситуация обратная, все природные сахара имеют D-структуру. L-формы веществ обладают свойствами отличными от D-форм (например, L-никотин в 2-3 раза более ядовит).

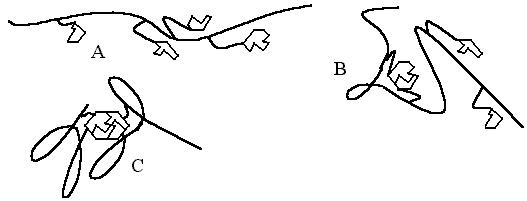

Особое место занимают высокомолекулярные вещества, обычные в живых организмах. Для них остается важным принцип ориентации групп в оптически активном центре, особенным становится то, что оптическая активность возникает при определенных внутримолекулярных конформациях, стабилизуемых Ван-дер-Ваальсовскими силами, такой вид оптической изомерии называется антропоизомерией. Могут сблизиться изначально удаленные друг от друга группировки, а сближенность объёмистых радикалов затрудняет вращение вокруг связей —С—С— и стабилизует образовавшуюся конформацию. Биологически активные конформации в природе (см. рис.2) обычно термодинамически предпочтительней и, кроме того, достаточно маловероятно, чтобы в ходе конформационных изменений образовались структуры обладающие оптической активностью, равной по модулю, но направленной в другую сторону. Поэтому маловероятно образование пары оптических изомеров высокомолекулярных веществ, подобной паре низкомолекулярных, скорее будет образование единственного оптического изомера без напарника.

Для веществ второй группы характерна активность только в кристаллическом состоянии, она обусловлена пространственным расположением атомов в кристалле, его структурой. Примером таких веществ является кварц, киноварь и др.

Рис. 2. Появление оптической активности у полимеров: А- первичная

структура, оптически активного центра нет;

В- в растворе происходят конформационные изменения, цепь изгибается и группировки составляющие оптический центр могут сблизиться; С- возникла стабильная конформация,

обладающая оптической активностью

Обнаружить

оптическую активность вещества можно

с помощью системы поляризатор-анализатор.

Как известно, интенсивность света,

прошедшего через такую систему, зависит

от угла между плоскостью анализатора

и поляризатора j,

т.е.

![]() J

= J0cos2j.

Если при максимальной интенсивности

света, прошедшего через анализатор (j

= 0) между анализатором и поляризатором

поместить оптически активное вещество,

то интенсивность света J изменится

(может уменьшиться). Это объясняется

тем, что плоскость поляризации света,

прошедшего через вещество, повернулась

на некоторый угол j

и J=J0cos2j.

Для твердых веществ угол поворота

плоскости поляризации j

пропорционален толщине вещества l,

т.е. =al,

где a-

называется удельным вращением плоскости

поляризации и для различных веществ он

строго определен. Его измеряют в град/м

или град/мм. По определению a

равен углу, на который поворачивается

плоскость поляризации слоем оптически

активного вещества толщиной 1 м (или 1

мм). По закону Био удельное вращение a

зависит от длины волны проходящего

света, вдали от полос поглощения

зависимость a

от l

определяется формулой Био:

J

= J0cos2j.

Если при максимальной интенсивности

света, прошедшего через анализатор (j

= 0) между анализатором и поляризатором

поместить оптически активное вещество,

то интенсивность света J изменится

(может уменьшиться). Это объясняется

тем, что плоскость поляризации света,

прошедшего через вещество, повернулась

на некоторый угол j

и J=J0cos2j.

Для твердых веществ угол поворота

плоскости поляризации j

пропорционален толщине вещества l,

т.е. =al,

где a-

называется удельным вращением плоскости

поляризации и для различных веществ он

строго определен. Его измеряют в град/м

или град/мм. По определению a

равен углу, на который поворачивается

плоскость поляризации слоем оптически

активного вещества толщиной 1 м (или 1

мм). По закону Био удельное вращение a

зависит от длины волны проходящего

света, вдали от полос поглощения

зависимость a

от l

определяется формулой Био:![]()

![]() .

.

Для

растворов, если растворитель нейтральный,

угол поворота плоскости поляризации j

зависит от концентрации растворенного

оптически активного вещества С:

![]() т.е.

т.е.

![]() .

Константа

.

Константа

![]() зависит от растворенного вещества и

называется удельным вращением

растворенного вещества (УВРВ). По

определению УВРВ численно равно углу

поворота плоскости поляризации, которое

вызывается слоем раствора толщиной в

1м при концентрации растворенного

вещества 1кг/м3

(или 1дцм при С = 1 г/см3).

Для раствора сахара

зависит от растворенного вещества и

называется удельным вращением

растворенного вещества (УВРВ). По

определению УВРВ численно равно углу

поворота плоскости поляризации, которое

вызывается слоем раствора толщиной в

1м при концентрации растворенного

вещества 1кг/м3

(или 1дцм при С = 1 г/см3).

Для раствора сахара

![]() .

.

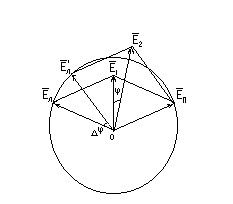

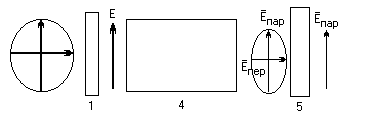

Рис.3

Френелем

было дано качественное объяснение

закона Био. По этой теории любое колебание,

совершающееся по прямой, представляется

в виде двух круговых движений во взаимно

противоположных направлениях одинаковой

частоты и с амплитудами в два раза

меньшими амплитуды исходного колебания.

Тогда плоско поляризованный

монохроматический свет в оптически

активной среде распадается на две волны,

поляризованные по кругу (см. рис.3), где

Е1-

амплитуда исходного колебания,

![]() и

и

![]() -

амплитуда света, поляризованного по

кругу. Концы этих векторов при

распространении света в веществе

описывают в пространстве спирали

(сложение движений),

-

амплитуда света, поляризованного по

кругу. Концы этих векторов при

распространении света в веществе

описывают в пространстве спирали

(сложение движений),

![]() -

начальное положение вектора перед

оптически активным веществом,

-

начальное положение вектора перед

оптически активным веществом,

![]() -

конечное, после выхода света из оптически

активного вещества.

-

конечное, после выхода света из оптически

активного вещества.

В

оптически активных веществах скорости

распространения этих колебаний разные.

Из рисунка видно, что nп

>nл,

т.к. левый вектор

![]() за

один оборот не успел занять исходное

положение и

за

один оборот не успел занять исходное

положение и

![]() .

.

Из уравнения плоской волны получим значение углов поворота световых векторов для правого и левого лучей соответственно :

![]() ,

,

где

![]() - толщина слоя оптически активного

вещества. Разность фаз

- толщина слоя оптически активного

вещества. Разность фаз

![]() и

C=

и

C=

Тогда угол j, на который поворачивается вся плоскость поляризации оптически активным веществом, определяется по формуле

![]()

Однако,

![]() (закон дисперсии света), тогда

,

что согласуется с законом Био. Для разных

длин волн угол поворота плоскости

поляризации различен. Эта зависимость

получила название дисперсии оптической

активности.

(закон дисперсии света), тогда

,

что согласуется с законом Био. Для разных

длин волн угол поворота плоскости

поляризации различен. Эта зависимость

получила название дисперсии оптической

активности.

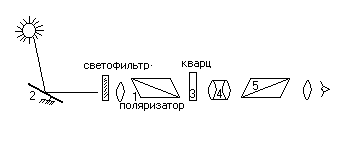

Зависимость j от С используется в специальных поляриметрах для определения концентрации неизвестного раствора оптически активного вещества по известному раствору. Поляриметр состоит из поляризационного устройства (1) с зеркалом (2) отражающим падающие лучи на поляризатор, кварцевой пластинки (3), трубки (4), в которую заливают исследуемый раствор, анализатора (5) с окуляром, в котором наблюдается поле зрения, и отсчетной лупой. Последняя применяется для точного отсчета угла j по шкале и нониусу на диске головки анализатора.

Рис.3

Следует отметить, что изменение интенсивности света при повороте плоскости поляризации оптически активным веществом (находящимся в трубке 4) происходит в соответствии с законом Малюса I=I0cos2j. Последний легко объяснить, если разложить вектор E` света, прошедшего через раствор 4, на две составляющие (см. рис.4).

Рис.4. Иллюстрация закона Малюса.

На

рис.4 Е- вектор напряженности электрического

поля электромагнитной плоско поляризованной

волны, прошедшей через поляризатор 1,

E`- вектор света прошедшего через трубку

4. Последний раскладываем на

![]() и

и

![]() ,

причем

(перпендикулярная

составляющая) не проходит через анализатор

5 и не вносит вклад в интенсивность I

вышедшего света из 5. Поскольку

интенсивность света I~E2,то

I~(E`)2=(Ecosj)2

= E2cos2j.

Отсюда

имеем

I=I0cos2j.

Проверку

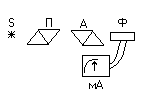

закона Малюса можно сделать с помощью

системы, состоящей из источника

монохромного света S, поляризатора П и

анализатора А (см. рис.5). Если на выходе

такой системы поставить фотодиод Ф, то

сила тока в микроамперметре при вращении

анализатора А будут изменяться по закону

cos2j,

т.е. при одном полном обороте 2 раза будет

иметь максимум и 2 раза- минимум. Векторная

диаграмма силы фототока

,

причем

(перпендикулярная

составляющая) не проходит через анализатор

5 и не вносит вклад в интенсивность I

вышедшего света из 5. Поскольку

интенсивность света I~E2,то

I~(E`)2=(Ecosj)2

= E2cos2j.

Отсюда

имеем

I=I0cos2j.

Проверку

закона Малюса можно сделать с помощью

системы, состоящей из источника

монохромного света S, поляризатора П и

анализатора А (см. рис.5). Если на выходе

такой системы поставить фотодиод Ф, то

сила тока в микроамперметре при вращении

анализатора А будут изменяться по закону

cos2j,

т.е. при одном полном обороте 2 раза будет

иметь максимум и 2 раза- минимум. Векторная

диаграмма силы фототока

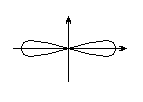

Рис.5 Рис.6

(и интенсивности выходящего света I соответственно) имеет вид рис.6. Получить такую диаграмму- задача естествоиспытателя в данной работе!