- •Часть 1

- •§ 1. Классификация трансформаторов

- •§ 2. Конструктивные особенности силовых трансформаторов.

- •§ 3. Система относительных единиц силового трансформатора.

- •§ 4. Математические модели силовых трансформаторов.

- •§ 5. Энергетическая характеристика силового трансформатора.

- •§ 6. Физические модели силового трансформатора.

- •§ 7. Векторные диаграммы силового трансформатора.

- •§ 8. Внешняя характеристика силового трансформатора.

- •§ 9. Условия включения силовых трансформаторов на сов местную работу.

- •§ 10. Распределение нагрузок при совместной работе силовых трансформаторов.

- •§ 11. Прогнозирование рабочих характеристик силовых трансформаторов по каталожным данным.

- •§ 12. Опыт холостого хода силового трансформатора.

- •12.1. Определение потерь в стали.

- •12.2. Определение коэффициента трансформации

- •12.3. Определение группы трансформатора.

- •§ 13 Опыт короткого замыкания силового трансформатора.

- •13.1. Определение потерь в меди

- •12.2. Определение "напряжения короткого замыкания".

§ 8. Внешняя характеристика силового трансформатора.

В

процессе работы СТ - изменения его

нагрузки (

)

от холостого хода до номинального

режима, изменяются многие величины

описывающие рабочий режим. Так при U1

= const

изменения I2

по величине и фазе изменяет токи, э.д.с.,

потокосцепления, величины мощностей

потерь и т.п. Уже введенной в рассмотрение

энергетической характеристики

явно недостаточно для полного описания

этих изменений.

явно недостаточно для полного описания

этих изменений.

В частности, описав процесс преобразования энергии в СТ количественно (оценив потери энергии), мы пока еще не задавались вопросом о качестве этого преобразования. В самом деле, можно понять, что для потребителя энергии далеко небезразлично при каком U2 происходит отдача энергии от СТ.

Именно поэтому для СТ имеет смысл ввести понятие второй рабочей или внешней характеристики

(57)

(57)

при

При наличии двух рабочих характеристик:

во-первых, появляется возможность найти если не все, то хотя бы измеримые величины, например:

во-вторых, могут встретиться ситуации, когда крайне необходимо знать U2 при заданном I2 и с наибольшей точностью.

И

конечном счете, найти U2

для заданных условий можно с помощью

математической модели СТ, т.е. решая

систему уравнений (33) или (44). Вместе с

тем в большинстве задач вполне достаточно

оценить изменение U2

с помощью упрощенной схемы СТ (рис. 9).

По векторной диаграмме для этой схемы

(рис. 12) с пренебрежением сдвига векторов

и

и

можно найти падение напряжения

можно найти падение напряжения

(58)

(58)

Если считать U1 = U1н , то окончательно

(59)

(59)

Отметим также, что в силу равенств

(60)

Уравнение внешней характеристики целесообразно рассматривать в виде

(61)

подчеркивая, что вид внешний характеристики СТ определяется:

а) величиной коэффициента трансформации (К);

б)

величинами внутренних сопротивлений

( ;

; );

);

в) характером нагрузки ( )

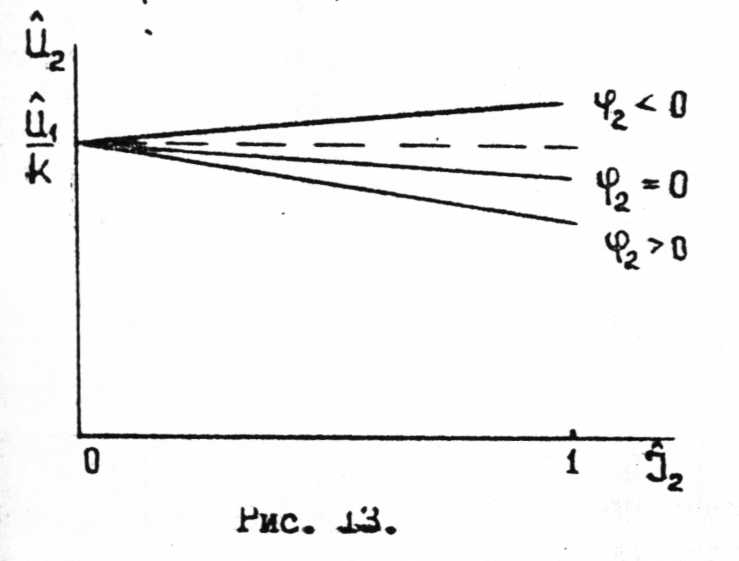

Примерный

вид внешних характеристик показан на

рис. 13. Следует однако понимать, что

точность выражения (61) удовлетворительна

лишь в зоне

.

.

§ 9. Условия включения силовых трансформаторов на сов местную работу.

В реальных условиях ситуации работы СТ на отдельную нагрузку встречаются весьма редко. Большей же частью - по условиям надежности и экономичности СТ работают совместно - будучи включенными параллельно под одно напряжение U1 = Uсети и на одну и ту же общую нагрузку.

При этом задача подбора даже двух трансформаторов для включения на параллельную работу оказывается достаточно сложной. Отметим прежде всего, что идеальными условиями совместной работы двух СТ являются

(62)

(62)

Только

в этих условиях, во-первых, имеется

возможность обеспечить заданную

наибольшую нагрузочную мощность

без перегрузки одного из трансформаторов

и, во-вторых, получить наибольший

результирующий к.п.д. для каждого из

значений

без перегрузки одного из трансформаторов

и, во-вторых, получить наибольший

результирующий к.п.д. для каждого из

значений

при ее изменениях.

при ее изменениях.

Конечно, на практике приходится довольствоваться лишь некоторым приближением к этим идеальным условиям. Это приближение зависит в конечном счете от выполнения т.н. условий включения силовых трансформаторов, регламентированных ГОСТом для совместной работы.

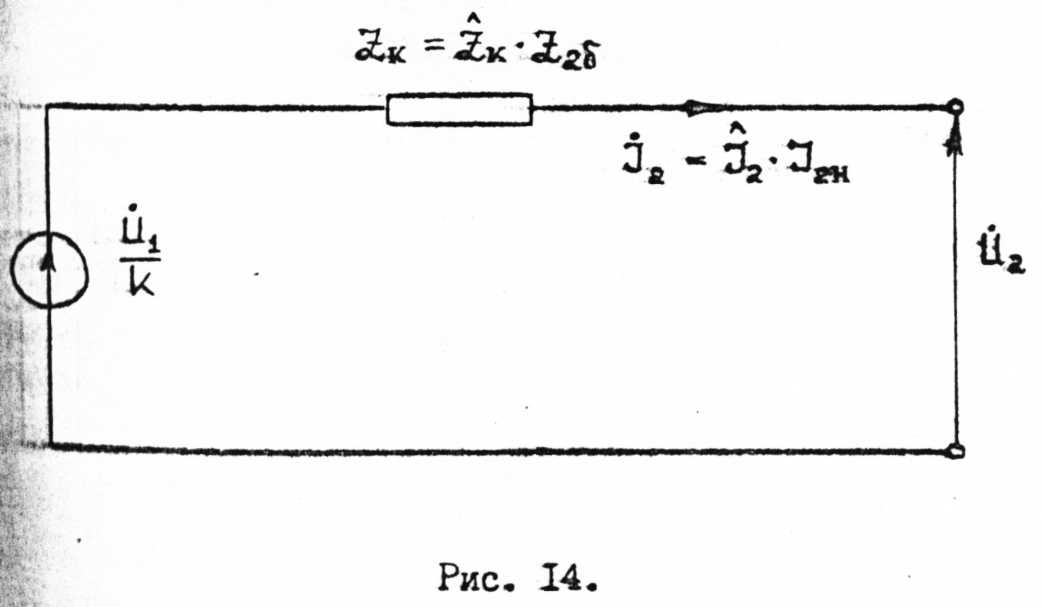

Прежде

чем рассмотреть эти условия и объяснить

их сущность необходимо воспользоваться

одной из моделей

СТ, причем выбрать ее так, чтобы обеспечить

с одной стороны - простоту анализа

режимов параллельной работы, а, с другой

стороны, учесть все параметры данного

СТ, от которых может зависеть распределение

мощностей

и

и

между двумя трансформаторами. В качестве

такой модели удобнее всего взять

упрощенную схему замещения СТ, с той

лишь поправкой, что ее параметры

рассматривать в абсолютных единицах

(рис. 14)

между двумя трансформаторами. В качестве

такой модели удобнее всего взять

упрощенную схему замещения СТ, с той

лишь поправкой, что ее параметры

рассматривать в абсолютных единицах

(рис. 14)

При таком эквивалентировании или моделировании СТ напряжение (в каждой из фаз) на выходе при холостом ходе составит

а внешняя характеристика будет описываться уравнением (61).

Элементарные

правила ТОЭ позволяют установить, что

для двух таких схем, работающих на общую

нагрузку, условие

будет выполнено, если:

будет выполнено, если:

а) э.д.с. на выходе или U2xx каждого из СТ совпадают по фазе (в каждой из трех фаз);

б) эти э.д.с. численно равны;

в)

равны внутренние относительные

сопротивления

.

При включении реальных СТ на совместную

работу мы вначале объединим их входные

зажимы (например A'

и A"

; B'

и B"

; C

'

и С" , какой бы не была схема обмотка

ВН) и тем самым приложим одну и ту же

систему линейных

напряжений

от сети. Далее необходимо будет объединять

зажимы вторичных обмоток ( а'

и а",

b'

и b"

, с'

и с"

- также независимо от вида схемы). В связи

с этим ГОСТ требует выполнения первого

условия включения СТ - их группы должны

совпадать.

.

При включении реальных СТ на совместную

работу мы вначале объединим их входные

зажимы (например A'

и A"

; B'

и B"

; C

'

и С" , какой бы не была схема обмотка

ВН) и тем самым приложим одну и ту же

систему линейных

напряжений

от сети. Далее необходимо будет объединять

зажимы вторичных обмоток ( а'

и а",

b'

и b"

, с'

и с"

- также независимо от вида схемы). В связи

с этим ГОСТ требует выполнения первого

условия включения СТ - их группы должны

совпадать.

Группa

трехфазного СТ задается числом,

определяющим фазовый угол одноименных

линейных напряжений

высокой и низкой стороны. Простейшие

расчеты показывают, что этот угол при

любой из комбинаций схем Y и

может быть равен 0°; 30°; 60°; 90° ... 360°. В

связи с этим каждой из групп присваивают

номер по величине этого угла

может быть равен 0°; 30°; 60°; 90° ... 360°. В

связи с этим каждой из групп присваивают

номер по величине этого угла

:

:

что

алогично представлению вектора одного

из линейных ВН (например

) в виде минутной, а соответствующего (

Ubc

) вектора линейного НН - часовой стрелки

на обычном циферблате.

) в виде минутной, а соответствующего (

Ubc

) вектора линейного НН - часовой стрелки

на обычном циферблате.

Таким образом, одинаковость групп включаемых СТ гарантирует совпадение векторов вторичных э.д.с. во всех фазах.

Равенство этих э.д.с. по величине будет обеспечено при выполнении второго условия ГОСТа - различие коэффициента трансформации не должно превышать 0,5 % от их среднего значения.

или

(63)

Наконец, условие наилучшего распределения нагрузок между параллельно включенными СТ обеспечивается выполнением третьего условия ГОСТа - различие во внутренних относительных сопротивлениях не должно превышать 10% от их среднего значения;

или

(64)

Отметим

особо, что категоричным является лишь

первое условие, обеспечивающее совпадение

векторов вторичных э.д.с. Второе же и

третье условие заданы с "допуском"

и это означает, в частности, что в реальных

ситуациях большей частью

хотя неравенства (63) и (64) выполнены.

хотя неравенства (63) и (64) выполнены.