- •Ю.Я. Большаков, е.Ю. Большакова Решение задач нефтегазопромысловой геологии на основе капиллярных моделей залежей содержание

- •1.1.1.Капиллярная модель газонефтяной залежи Песцового месторождения……………………………………….…………....62

- •Список рисунков

- •Введение

- •2.Теоретические основы составления капиллярно-гравитационных моделей залежей нефти и газа с целью их разведки и разработки

- •2.1.Два рода капиллярных барьеров, аккумулирующих углеводороды

- •2.1.1.Капиллярные барьеры первого рода

- •2.1.2.Капиллярные барьеры второго рода

- •3.Варианты моделей залежей нефти и газа, находящихся под контролем капиллярных барьеров, в сочетании со структурой пласта

- •3.1.Прогнозирование контуров нефтегазоносности

- •3.1.1. Прогнозирование контуров нефтегазоносности залежей, находящихся под преимущественным контролем капиллярных барьеров второго рода

- •3.1.2.Капиллярная модель газоконденсатной залежи пласта бу8 Ямбургского месторождения

- •3.1.3.Капиллярная модель газонефтяной залежи пласта бт17 Русско-Реченского месторождения

- •Прогноз контура нефтеносности залежи нефти пласта бт17 Русско-Реченского месторождения

- •3.2.Прогноз контуров нефтегазоносности залежей, находящихся под совместным контролем капиллярных барьеров первого и второго рода

- •3.2.1.Капиллярная модель залежи нефти пласта юс2 Омбинского месторождения

- •3.2.2.Капиллярная модель газонефтяной залежи Песцового месторождения

- •4.Оценка геолого-промысловых характеристик залежей нефти на основе их капиллярных и капиллярно-гравитационных моделей

- •4.1.Общие представления

- •4.2.Строение нефтяной залежи пласта бв8 Сенченского купола Самотлорского месторождения c позиции концепции капиллярности нефтегазонакопления

- •4.2.1.Капиллярная модель залежи нефти пласта бв8 Сенченского купола Самотлорского месторождения

- •4.2.2. Анализ разработки залежи нефти пласта бв8 Сенченского купола в связи с её капиллярной моделью

- •4.3.Залежь нефти с трудноизвлекаемыми запасами пласта юс2 Восточно-Сургутского месторождения

- •4.3.1.Капиллярно-гравитационная модель залежи нефти пласта юс2 Восточно-Сургутского месторождения

- •Список использованной литературы

3.1.3.Капиллярная модель газонефтяной залежи пласта бт17 Русско-Реченского месторождения

Русско-Реченское месторождение расположено в юго-восточной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

По геокриологическому районированию месторождение относится к юго-восточной части южносубарктической зоны слитного залегания вечной мерзлоты водораздельного типа. Южная и северная границы данной зоны в целом имеют субширотное простирание. В долинах рек преобладает так называемый долинный тип вечной мерзлоты. Под крупными озерами и реками отмечаются сквозные и несквозные талики. Развитие мерзлоты определяется, в основном, проявлениями полигональных форм мерзлотного рельефа, которые представлены плоскобугристыми торфяниками. Другим типом рельефа являются бугры пучения, воронки и поля протаивания. Развитие многолетнемерзлых пород и слабая дренированность способствуют заболачиванию территории. Нижняя граница распространения вечной мерзлоты на Русско-Реченском месторождении варьируется в широких пределах: от 289 м (скв. №709) до 549 м (скв. №716). В скв. №701 по данным стандартного каротажа внутри зоны распространения многолетнемерзлых пород выделяются несколько линз и прослоев с относительно невысокими сопротивлениями, что, возможно, означает наличие межмерзлотных таликовых зон с сильно минерализованными водами. Ниже предполагаемых границ вечной мерзлоты в скважинах №№701, 714, 716 по стандартному каротажу выделяются участки с большими сопротивлениями, что, возможно, означает наличие здесь мерзлоты сингенетического (реликтового) происхождения.

Поисково-разведочное бурение на Русско-Реченской площади было начато в 1984 году. Первая поисковая скважина, заложенная в сводовой части структуры, глубиной 3255 м вскрыла берриас-валанжинские отложения. Но ни по материалам каротажа, ни в результате испытания пластов продуктивных горизонтов не было обнаружено.

Открыто Русско-Реченское месторождение в 1985 году поисковой скважиной №702, расположенной на северном крыле поднятия. Таким образом, сводовая часть антиклинальной структуры оказалась водоносной, тогда как на её крыле были обнаружены залежи нефти и газоконденсата. Скважина, вскрывшая продуктивный пласт, была пробурена до глубины 3350 м. Этой скважиной были выявлены залежи нефти в пласте БТ13 (интервал 3038-3048 м) и пласте БТ14 (интервал 3105-3114 м), а также газокондесатная залежь в пласте БТ17 (интервал 3290-3300 м). В дальнейшем бурением скважины №709 была открыта нефтяная залежь в пласте БТ16 (интервал 3251-3266) юрацкой свиты, и скважиной №720 – газоконденсатная залежь в пласте Ю2 тюменской свиты (интервал 3694-3697 м).

Керн был отобран практически во всех скважинах за исключением скважин №717 и №724. Проходка с отбором керна составила 685 м; вынос керна равен 64%, т.е. 438,6 м.

Прогноз контура нефтеносности залежи нефти пласта бт17 Русско-Реченского месторождения

На Русско-Реченском месторождении палеотектонический анализ с целью прогнозирования контуров залежей нефти и газа, стабилизированных за счет возросших капиллярных давлений, был реализован для пласта БТ17.

Пространственное распределение воды, нефти и газа в пласте БТ17 не согласуется с его современной структурой. Например, в скважине №706, расположенной на северо-востоке Русско-Реченской структуры, притоки нефти были получены на одном гипсометрическом уровне с притоками газа из скважин №№708 и 722, расположенных на юго-западе. Поэтому геологи, не учитывающие действие капиллярных сил в контролировании залежей, вынуждены при моделировании в угоду антиклинальной концепции наделять модель различными экранами, не подтвержденными ни данными бурения, ни сейсморазведкой.

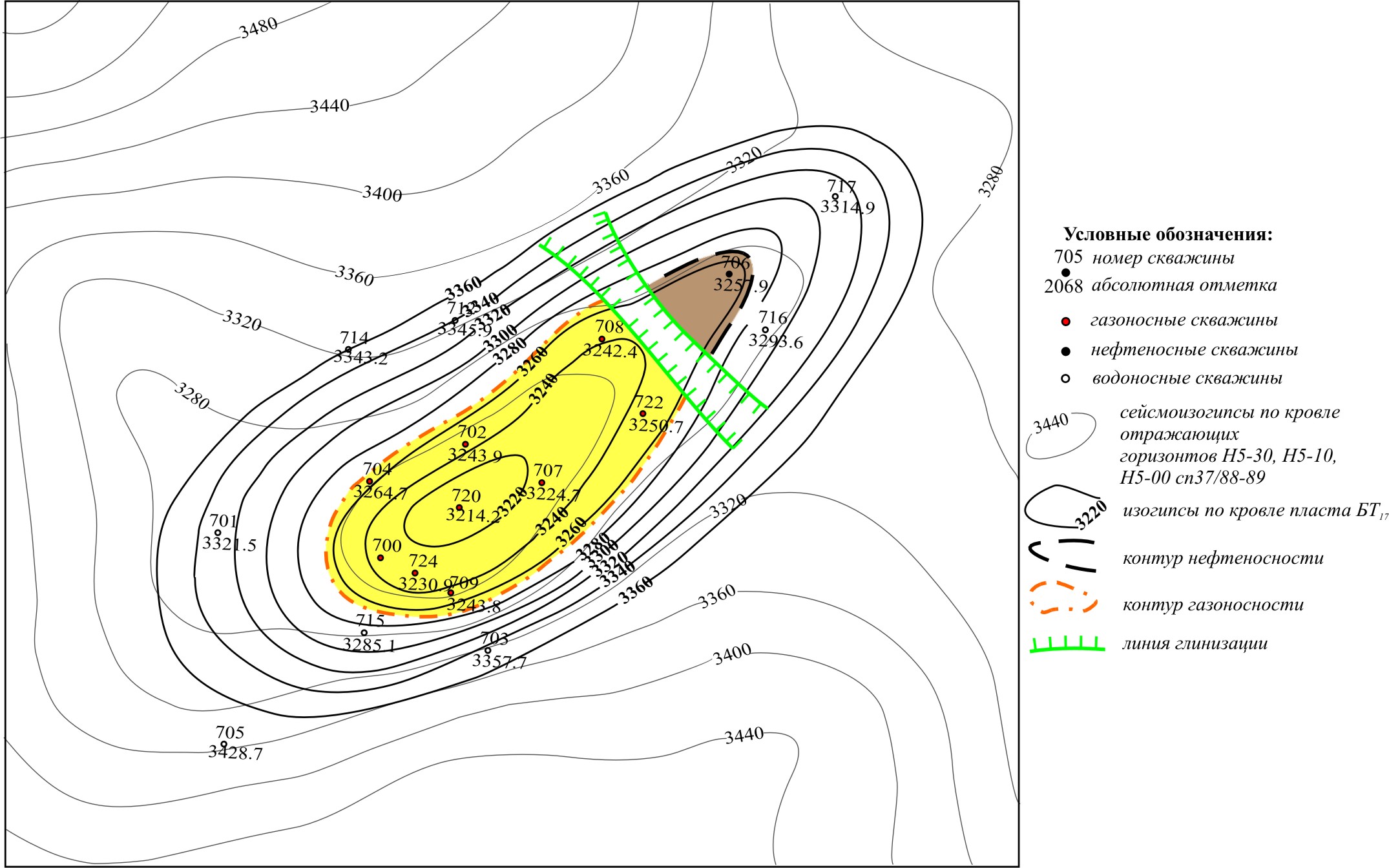

На рисунке 2.4 представлена выкопировка из подсчетного плана залежей пласта БТ17 Русско-Реченского месторождения, составленного в отделе подсчета запасов одного из научно-аналитических центров в 2004 г. Как следует из рисунка для обоснования распределения нефтяной и газовой части залежи между скважинами №708 и №706 проведена разобщающая зона глинизации в виде древнего русла, не подтвержденная ни одной скважиной. Кроме того, с точки зрения классической палеогеографии такую форму залегания можно допустить для песчаных пород, разделяющих глинистые породы. Объяснить такую форму залегания глинистых пород среди песчаных пород с точки зрения палеографии не представляется возможным.

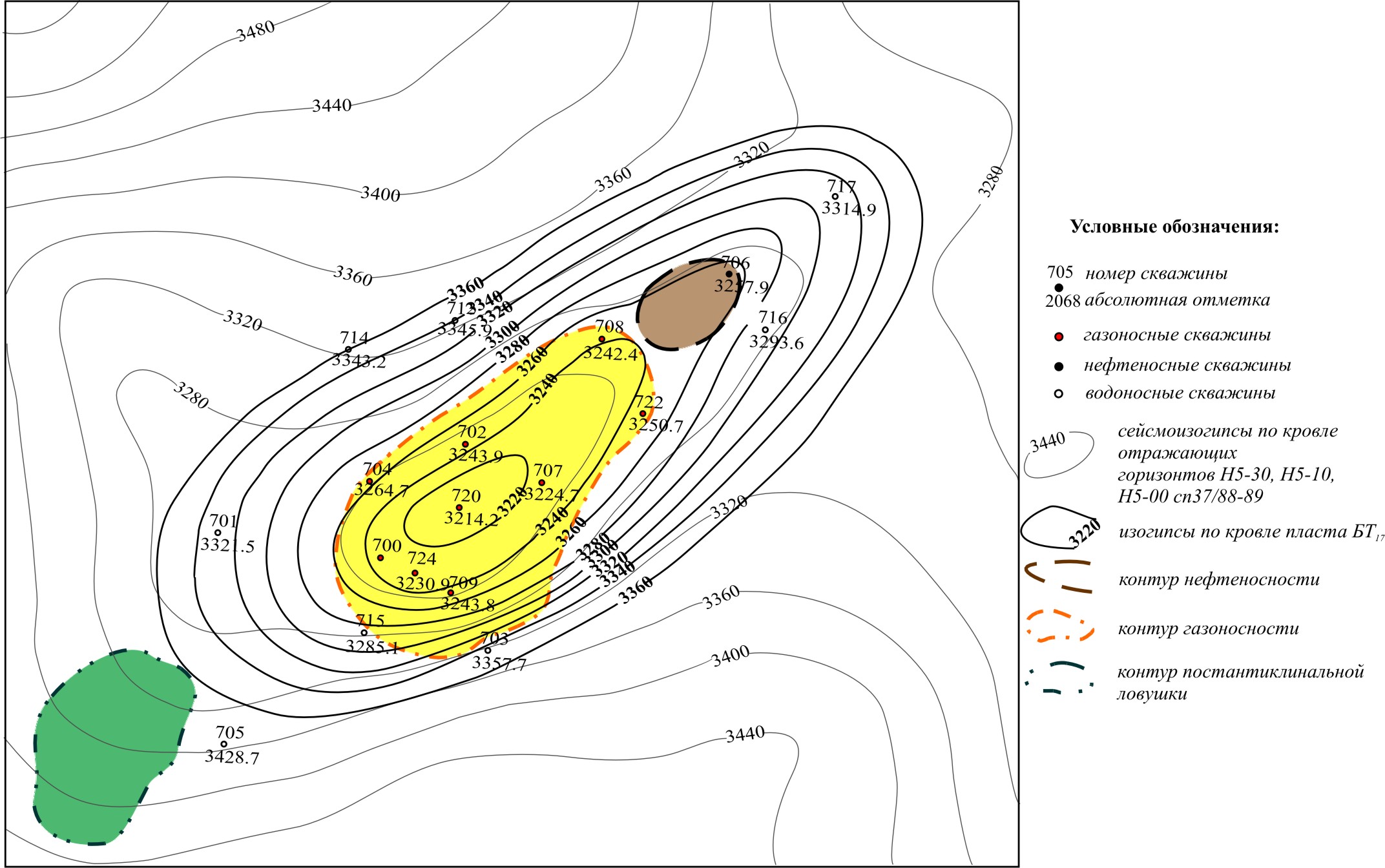

Согласно палеоструктурному плану пласта нефть и газ приурочены к отдельным локальным поднятиям и расположены в пределах антиклинальных структур в полном соответствии с принципами антиклинальной концепции (рис. 2.5), что позволяет достаточно просто наметить контуры нефтеносности и газоносности. Кроме того, в юго-западной части палеоструктуры вырисовывается ныне расформированное локальное поднятие в пределах которого может находиться постантиклинальная залежь углеводородов.

Проекция выявленных контуров нефтегазоносности на современную структуру демонстрирует резкие колебания отметок ВНК и ГВК (рис.2.6). Однако, обоснование их положения на современной структуре, как и для Ямбургского месторождения, не требует построения каких-либо проблематичных зон глинизации и других экранов.

Р ис.

2.4. Карта нефтегазоносности пласта БТ17

Русско-Реченского месторождения,

составленная на основе антиклинальной

концепции нефтегазонакопления без

учета капиллярных сил (выкопировка из

подсчетного плана)

ис.

2.4. Карта нефтегазоносности пласта БТ17

Русско-Реченского месторождения,

составленная на основе антиклинальной

концепции нефтегазонакопления без

учета капиллярных сил (выкопировка из

подсчетного плана)

Р ис.

2.5. Палеоструктурная карта пласта БТ17

Русско-Реченского месторождения на

раннетуронское время

ис.

2.5. Палеоструктурная карта пласта БТ17

Русско-Реченского месторождения на

раннетуронское время

Р ис.

2.6. Структурная карта кровли пласта БТ17

Русско-Реченского месторождения

ис.

2.6. Структурная карта кровли пласта БТ17

Русско-Реченского месторождения

При прогнозировании положения контуров нефтегазоносности, ВНК и ГВК геологи, в основном, опираются на современную структуру продуктивных пластов, что нередко приводит к существенным ошибкам, в частности, при определении площади залежи. По свидетельству Ф.З. Хафизова (1991), в Западной Сибири 47% ошибок при подсчете перспективных ресурсов УВ возникает вследствие неверного определения площади залежи, т.е. ее контура.

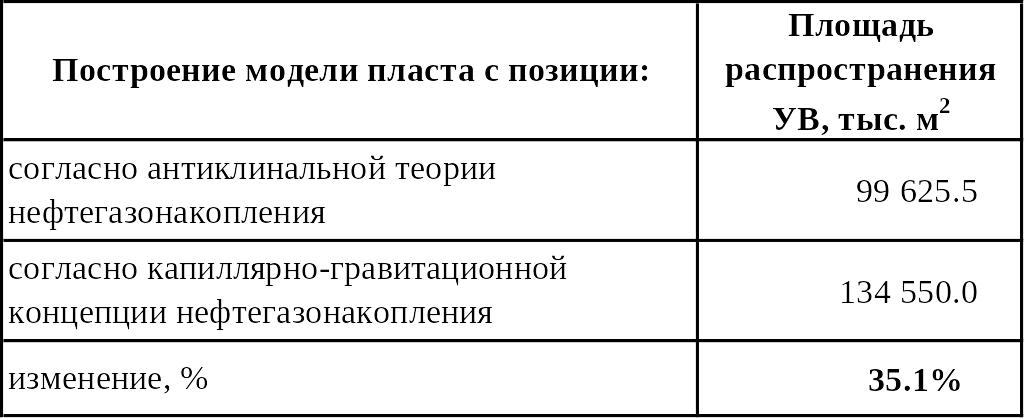

Из сравнения площадей залежей нефти и газа, представленных на рисунках 2.4 и 2.6 следует, что суммарная площадь нефтегазоносных и перспективных ловушек в модели месторождения, составленной с учетом капиллярных сил, увеличилась на 35% (таблица 2.1).

Таблица 2.1

С равнение

суммарных площадей нефтегазоносных и

перспективных ловушек в пласте БТ17

Русско-Реченского месторождения

равнение

суммарных площадей нефтегазоносных и

перспективных ловушек в пласте БТ17

Русско-Реченского месторождения

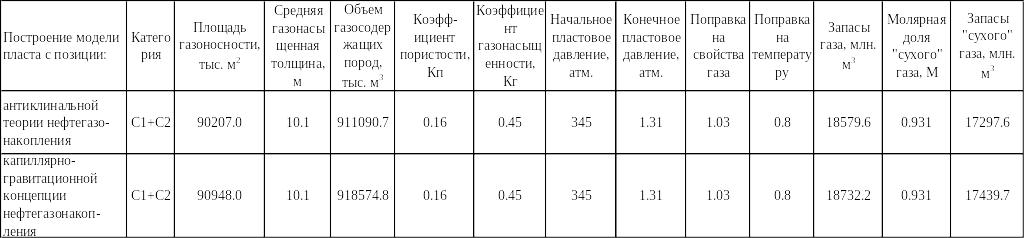

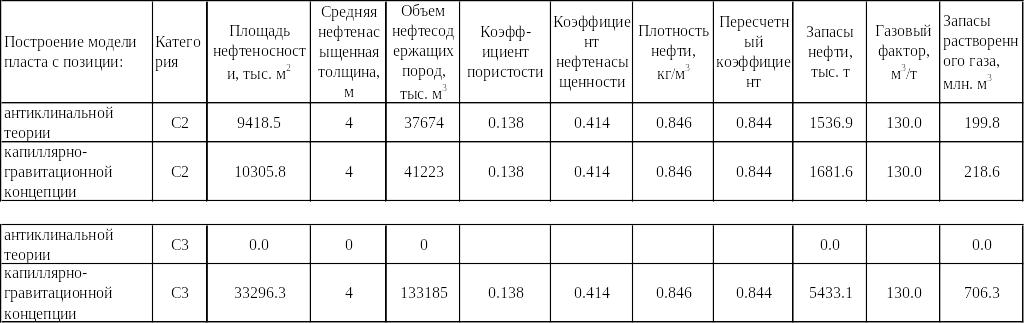

В таблицах 2.2 и 2.3 приведены данные подсчета запасов и перспективных ресурсов нефти и газа, подсчитанных для двух вариантов рассмотренных моделей. Из неё следует, что запасы газа, посчитанные на основе капиллярной модели в залежи пласта БТ17 Русско-Реченского месторождения, увеличились, по сравнению с моделью, не учитывающей капиллярных сил, на 152,6 млн. м3. Запасы нефти увеличились на 144,7 тыс. т. Перспективные ресурсы нефти категории С3 в ловушках капиллярной модели составили 5433,1 тыс.т при их отсутствии в модели, составленной без учета действия капиллярных сил.

Таблица 2.2

С водная

таблица подсчетных параметров и запасов

газа по пласту БТ17

Русско-Реченского месторождения

водная

таблица подсчетных параметров и запасов

газа по пласту БТ17

Русско-Реченского месторождения

Таблица 2.3

С водная

таблица подсчетных параметров, запасов

и перспективных ресурсов нефти и

растворенного газа по пласту БТ17

Русско-Реченского месторождения

водная

таблица подсчетных параметров, запасов

и перспективных ресурсов нефти и

растворенного газа по пласту БТ17

Русско-Реченского месторождения