- •Стандарт радиодоступа 4g lte

- •1. Переход от umts к lte

- •2. Структура сети lte

- •3. Физический уровень стандарта lte

- •3.1. Технология ofdm и выделение канального ресурса

- •2.2. Канальный ресурс и его характеристики

- •3.2. Выделенные частотные диапазона для сетей lte

- •3.3. Обнаружение сети абонентской станцией

- •3.4. Состояния мобильной станции (ue) в e-utran

- •3.5. Организация каналов в e-utran

- •3.6. Физические каналы в направлении вниз

- •2.3. Технологии mimo

- •3.8. Организация физических каналов для передачи вверх

- •3.9. Абонентская аппаратура и скорости передачи

- •4. Lte радио протокол

- •7. Качественные показатели и их обеспечение в сетях lte

- •2.4. Агрегация частотных полос

- •10. Фемтосоты

- •8. Управление частотным ресурсом в сетях lte

- •Стандарт ieee 802.16 ‒ WiMax. Основные характеристики

- •Развитие стандарта WiMax

- •Технологии, используемые в WiMax

- •Стандарт 802.16е. Характеристики физического уровня

- •Уровень мас стандарта ieee 802.16e

- •14. Архитектура построения сети WiMax

- •14.1. Базовая модель сети

2.4. Агрегация частотных полос

.Агрегация (присоединение) частотных полос является наряду с пространственным мультиплексированием основным способом увеличения скорости передачи данных. В LTE Rel. 8/9 максимальная ширина частотного канала 20 МГц. Дальнейшее расширение канала технологически затруднено, так как сложно обеспечить необходимую точность синхронизации при когерентном приеме сигналов на поднесущих с большими номерами.

Для увеличения ширины полосы в Rel. 10 предложена технология агрегация полос. Это означает, что одновременно с передачей в базовой полосе частот появляется возможность вести одновременно передачу еще в нескольких полосах. При этом в каждой новой полосе формируют индивидуальный сигнал OFDM, где поднесущие номеруют от 1 до максимальной. Это означает, что передают несколько независимых сигналов, которые могут принимать как один терминал, так и разные терминалы. Повторную передачу непринятых пакетов также осуществляют независимо в каждой полосе.

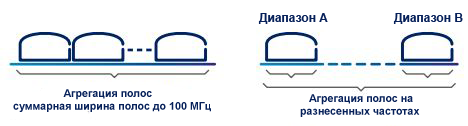

Агрегировать можно полосы разной ширины (5, 10, 20 МГц), причем число присоединенных полос вниз и вверх может быть разным (асимметричный трафик), но число полос вверх не может быть больше их числа вниз. Общее число агрегируемых полос вниз может достигать 5. Оператор может выбирать полосы из одного диапазона (подряд или с промежутками) или из разных диапазонов (рис. 2.23). Частотные диапазоны, выделенные для сетей LTE с частотным дуплексом, приведены в табл. 2.5, c временным дуплексом в табл.2.6.

Рис.2.23. Варианты выделения полос при агрегации

Мобильные терминалы, начиная с Rel.10, должны поддерживать такие режимы.

Для формализации процедур обслуживания UE одна из агрегированных полос относится к первичной соте (primary, PCell), а остальные ‒ ко вторичным (secondary, SCell). В полосе первичной соты передают всю системную информацию: синхронизирующие сигналы, канал РВСН, SIB’ы, пейджинг, ответы eNB на запросы на доступ к сети., поскольку этот канал используют все UE, обслуживаемые данным .eNB. UE, использующие агрегацию полос, получают в первичной соте индивидуальные сообщения каналов управления, включая сигнализацию NAS. В этой полосе UE производят запросы на доступ к сети и выполняют измерения, связанные с хэндовером.

Что касается сообщений канала PDCCH о выделении UE канального ресурса для передачи трафика, то здесь возможны 2 варианта. В каждой рабочей полосе можно сконфигурировать свой канал управления PDCCH и по нему передавать сообщения о выделении канального ресурса только для этой полосы. Однако в ряде случаев, особенно в неоднородных сетях, где в макро и микро (пико) сотах ведут передачу совместно в нескольких полосах, целесообразен вариант перекрестного управления. В этом случае для первичных сот разных подсетей выбирают разные полосы и в каждой первичной соте передают в канале PDCCH всю информацию о выделяемом канальном ресурсе в первичной и во всех вторичных сотах eNB данной подсети. Такой способ позволяет ослабить помехи при приеме сигналов PDCCH в маломощных микро и пикосотах.

Спецификации [5, AnnexJ] предлагают 5 сценариев использования технологии агрегации полос. В сценарии 1 (рис. 2.24,а) рабочие полосы F1 и F2 взяты из одного диапазона, покрытие сот в полосах практически одинаковое, в обеих полосах может быть обеспечена мобильность абонента.

В сценарии 2 (рис.2.24б) полосы F1 и F2 взяты из разных, далеко отстоящих по частоте диапазонов, например, F1 из диапазона 17, а F2 из диапазона 7. В этом случае каналы F2 покрывают меньшую территорию, в зонах повышенного трафика, и мобильность абонента обеспечивается только в полосе F1. Аналогичная ситуация возникает, когда полосы F1 и F2 находятся в одном диапазоне, но в полосе F2 работают с пониженной мощностью.

а) б)

в)

Рис.2.24. Сценарии применения технологии агрегации полос

В сценарии 3 (рис.2.24в) полосы F1 и F2 взяты из одного диапазона, но диаграммы направленности антенн в полосе F2 смещены так, чтобы улучшить покрытие по границам сот полосы F1. Как следует из рис. 2.11в, лучшее покрытие и мобильность абонентов обеспечивает полоса F1.

Применяя совместно технологии агрегации полос и MIMO, можно получить сквозные скорости передачи данных порядка 1 Гбит/с. При полосе радоиканала в 20 МГц и использовании модуляции 64-КАМ сквозная скорость в канале достигает 70 Мбит/с. При агрегации 4 полос по 20 МГц и, мультиплексируя 4 потока данных, получим сквозную скорость в радиоканале 4×4×70 ≈ 1 Гбит/с