- •Классическая теория организации: организация как трудовой процесс, организация как безличный механизм, бюрократическая модель организации

- •Классическая теория организации: организация – община, социальная система

- •Социотехнологическая модель

- •4.Теория организационного потенциала

- •5.Теория институтов и институциональных изменений

- •6.Тектология (всеобщая организационная наука)

- •7.Современные направления организационной теории

- •8 Понятие и свойства систем

- •9.Виды систем

- •10.Особенности и классификация организационных систем

- •11 Свойства организационных систем

- •12. Понятие и структура социальной организации

- •13 Типология социальных организаций

- •14.Принципы построения социальных организаций

- •15.Модели социальных организаций на системном уровне: модель структуры системы, модель состава системы

- •16.Модели социальных организаций на системном уровне: метод «черного ящика», модель организации как открытой системы

- •17.Модели социальной организации с точки зрения менеджмента. Теория обстоятельств

- •18 Сущность и виды хозяйственных организаций

- •19.Сущность управления

- •20. Понятие и виды организационных полномочий

- •21. Система управления организацией

- •22.Субъекты организаторской деятельности

- •23.Производственный потенциал

- •24. Научный потенциал

- •25 Управленческий потенциал

- •26.Понятие синергии

- •28 Особенности закона информированности-упорядоченности

- •29. Характеристики управленческой информации: объем, достоверность

- •31 Особенности корректировки характеристик информации

- •32.. Понятие самосохранения

- •33 Поддержание уровня самосохранения

- •34. Понятие закона развития. Принципы развития

- •40.Развитие организационной структуры в соответствии с этапами жизненного цикла организации

- •41 Понятие закона единства анализа и синтеза. Практическое приложение закона единства анализа и синтеза.

- •42. Понятие и практика использования закона композиции и пропорциональности

- •43.Принципы закона композиции и пропорциональности

- •44.Законы производственных систем.

- •45. Законы управления

41 Понятие закона единства анализа и синтеза. Практическое приложение закона единства анализа и синтеза.

Суть анализа состоит в разделении целого на части, в представлении сложного в виде простых составляющих. Суть синтеза - в соединении (мысленном или реальном) простых составляющих объекта в единое целое.

Анализ и синтез сильно переплетаются и не могут существовать друг без друга.

В основе анализа как способа познания лежит такой признак систем, как делимость. Но организационную систему нельзя разделить на независимые части, так как она потеряет свои существенные свойства. По данной причине организацию нельзя изучать посредством (простого) анализа.

Необходимым условием изучения организации является синтез, иначе говоря, процесс объединения в единое целое частей, свойств, отношений, выделенных посредством анализа.

Анализ сосредотачивается на структуре, он показывает, как работают части целого. Синтез акцентирует внимание на функциях, он раскрывает, почему части целого действуют именно так.

Так, если в организации рассматривать каждое подразделение в отдельности как самостоятельное, довести до совершенства их деятельность, то совсем необязательно будет наилучшим образом работать организация в целом.

Важным является анализ причинно-следственных связей между выделенными частями, который сводится к нахождению необходимых и достаточных условий для поддержания требуемого взаимодействия между частями целого. Трудность аналитической работы состоит в определении элемента, до которого следует производить разделение целого.

Формулировка закона единства анализа и синтеза: каждая материальная система, живой организм, социальная организация стремится настроиться на наиболее экономный режим функционирования в результате постоянного изменения своей структуры или функций.

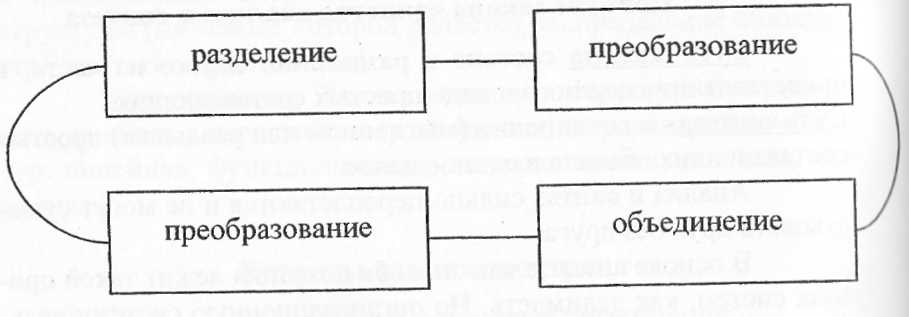

Эти изменения происходят в следующем цикле (рис. 1.):

Рис. 1. Цикл постоянных изменений организации

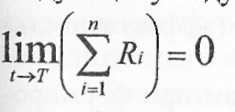

Скорость и результат преобразования зависит от диапазона изменения внешней или внутренней среды. В математическом виде данный закон имеет следующий вид:

![]()

где t - время преобразования

Т - оптимальное время преобразования

Ri - потенциал организации в области i, способствующий ее развитию

V1i и V2i - ресурсы внешнего и внутреннего воздействия, стремящегося ликвидировать организацию или нанести ей ощутимый вред.

Преобразования могут носить как позитивный, так и негативный характер в зависимости от изменения внешней ли внутренней среды и времени преобразования.

Следствие 1. При отсутствии внешних возмущающих воздействий соотношение (1) приводится к следующему виду:

![]()

В результате все созидательные ресурсы организации тратятся на внутренние потребности. Это является условием перерождения хозяйственной организации, выпускающей общественно необходимую продукцию во внешнюю среду, в общественную, выпускающую продукцию для своего внутреннего существования.

Следствие 2. При отсутствии внешних и внутренних возмущающих воздействий соотношение приводится к следующему виду:

В результате все созидательные ресурсы оказываются никому не нужны. Это означает, что организация идет к полному истощению ресурсов. Из этого следствия вытекает вывод, что для организации необходимы внешние потрясения и внутренние противоречия, которые, однако, не привели бы ее к патологическим проблемам.

Следствие 3. При отсутствии внутренних возмущающих воздействий соотношение приводится к следующему виду:

![]()

В результате все созидательные ресурсы организации тратятся на внешние потребности. Это означает, что в организации нет внутренних проблем или их не замечают. Однако полное согласие - это условие неэффективной работы организации возможной ее ликвидации или банкротства.

Например, полная поддержка решений руководителя свидетельствует о пассивном подчинении и большом авторитете руководителя или об их полной некомпетентности. В любом случае полная поддержка решений руководителя свидетельствует о неблагополучиях в организации.

Практическое приложение закона единства анализа и синтеза

Процесс разделения, специализации, дифференциации с одной стороны необходимо дополняются противоположными процессами - соединения, универсализации, интеграции с другой.

Использование этого закона предполагает выбор признаков или оснований вначале для деления (классификации), а затем для соединения (группировки) в новые классы.

Важно при этом установить сравнительные плюсы и минусы допустимых вариантов, как разделения, так и соединения, а также их влияние на результаты (эффективность) деятельности.

Учет требований этого закона необходим при формировании бригад, цехов, предприятий, объединений.

Он во всех случаях выражает требование разбиения действующих систем на такие подсистемы, которые обеспечивали бы эффективное функционирование системы в целом.

Углубление разделения труда ведет к возникновению новых отраслевых объединений, что позволяет повысить компетентность технического руководства, однако усложняет внедрение безотходных технологий на стыке отраслей, комплексную переработку исходного сырья. Учет требований закона анализа-синтеза должен привести к созданию межотраслевых объединений с диверсифицированным производством.

Слабая дифференциация (по отношению к объектам и ситуациям) разрабатываемых теми или иными органами мер воздействия, сколь бы актуальными они сами по себе ни были, снижает результативность управления.

Общая для любого организатора задача состоит в распределении некоторого множества (элементов, связей) или разбиении системы на составляющие подсистемы. При этом возникает вопрос о необходимом числе таких подсистем. Для этого важно установить необходимое число разбиений (разрядов, классов, групп...), по которым распределяются элементы наблюдаемого явления. Это требует его анализа, выделения частей, дифференциации. Вместе с тем число разбиений должно быть не только необходимым, но и достаточным. Иначе говоря, не должно быть пустых подмножеств, т.е. таких, в которые не входил бы ни один элемент, принадлежащий множеству.

Нередко возникают вопросы о целесообразной степени дифференциации, например, различных нормативов - технологических, экономических и других - в зависимости от объектов их применения.

Установление укрупненной или излишне усредненной нормы делает ее воздействие недостаточно точным. Однако и чрезмерная детализация нормы вплоть до учета в ней особенностей каждого объекта тоже фактически лишает воздействие нормирующего содержания, переводя его в разряд разового распорядительного акта.

Развитие систем ведет к росту их разнообразия, что усложняет управление. Преодоление усложнения требует дальнейшей специализации. Причем, если новые специализированные классы выделяются не по прежнему классификационному признаку, а по иному критерию, то и дифференциация проявляется уже не в увеличении числа градаций внутри одного признака, а в росте числа самих классификационных признаков.