- •Оглавление

- •Метановые углеводороды.

- •Физические свойства нефти.

- •Значение геологии и геохимии нефти и газа в развитии нефтяной и газовой промышленности и повышении эффективности поисково-разведочных работ на нефти и газ.

- •Основные черты геохимии углерода.

- •Каустобиолиты, их классификация.

- •Органическое вещество пород и его диагенетическое и катагенное преобразование.

- •Накопление и преобразование органического вещества при литогенезе.

- •Битумоиды. Их состав и свойства.

- •Зональность нефтегазообразования.

- •Элементный и групповой состав нефти.

- •Классификация и основные типы природных газов.

- •Изотопный состав нефтей и газов.

- •Геохимическая эволюция нефтей.

- •Кристаллогидраты газов.

- •Гетероэлементы в нефтях.

- •Основные физико-химические свойства газов. Физико-химические свойства газов.

- •Природные горючие ископаемые нефтяного ряда.

- •Конденсаты, их генезис.

- •Научное и практическое значение проблемы происхождения нефти и природного газа.

- •Основные концепции происхождения нефти и газа.

- •Органическая концепция происхождения нефти и газа.

- •Фации и формации, благоприятные для образования нефтегазоматеринских отложений.

- •Современное представление о преимущественно нефтематеринских и газоматеринских толщах осадочных пород.

- •Нафтеновые и ароматические углеводороды.

- •Основные закономерности размещения нефти и газа в земной коре.

- •Представления о дифференциальном улавливании углеводородов в процессе их миграции и формировании залежей. Принцип Гассоу-Максимова.

- •Растворимость жидких и газообразных углеводородов в подземных водах.

- •Переформирование и разрушение залежей нефти и газа и факторы их обуславливающие.

- •Методы определения времени формирования залежей.

- •Механизмы формирования залежей нефти и газа.

- •Понятие о фациях и формациях.

- •Представление о струйной миграции нефти и газа.

- •Методы определения направления миграции нефти и газа.

- •Масштабы миграции углеводородов в земной коре.

- •Классификация миграционных процессов.

- •Понятие о первичности и вторичности скоплений углеводородов.

- •Первичная и вторичная миграция углеводородов.

- •Залежь нефти и газа и ее элементы.

- •Значения ретроградных процессов (ретроградное испарение и ретроградная конденсация) при формировании залежей.

- •Температурный режим природных резервуаров.

- •Статическое и динамическое пластовые давления.

- •Термобарические условия природных резервуаров нефти и газа.

- •Ловушки нефти и газа и их классификация.

- •Палеотектонические и палеогеографические условия формирования регионально-нефтегазоносных комплексов.

- •Нефтегазоносные комплексы в разрезе осадочного чехла, их классификация.

- •Породы – покрышки (флюидоупоры), их классификация.

- •Породы – коллекторы, их свойства и классификация.

- •Классификация пород-коллекторов.

- •Природные резервуары нефти и газа, их классификация.

- •Типы залежей нефти и газа.

- •Подгруппа тектонически экранированных залежей.

- •Подгруппа приконтактных залежей.

- •Литологически экранированные пластовые залежи.

- •Типы местоскоплений нефти и газа.

- •Залежь, связанная с рифовым массивом.

- •Понятие о зонах регионального нефтегазонакопления.

- •Понятие о нефтегазоносных областях.

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях.

- •Залежь, связанная с флексурным образованием на моноклинали.

- •Залежь синклинальной структуры.

- •Гидродинамически экранированная залежь на моноклинали.

Гранулярные или поровые коллектора – могут обладать только обломочные горные породы.

Трещинные – могут обладать любые горные породы

Каверновые – могут обладать карбонатные и магматические породы

Классификация пород-коллекторов.

Эффективная пористость |

Ее значение |

Незначительная эффективная пористость |

0 – 5 % |

Малая пористость |

5 – 10 % |

Достаточная пористость |

10 – 15 % |

Хорошая пористость |

15 – 20 % |

Отличная пористость |

20 – 25 % |

проницаемость |

Ее значение (мили Дарси) |

Слабая проницаемость |

1 - 10 |

Хорошая проницаемость |

10 – 100 |

Отличная проницаемость |

100 - 1000 |

Хорошие коллектора – от 10% пористости и от 10 мили Дарси (тысячная доля Дарси) проницаемости.

Нетрадиционные коллектора. Значительно реже, по сравнению с песчаными и карбонатными коллекторами, промышленные скопления или нефтепроявления выявлены в глинистых, кремнистых, вулканогенных, метаморфических, магматических и интрузивных породах. Все они при определённых условиях могут обладать коллекторскими свойствами. Такого типа коллектора и называются нетрадиционными. Пример, баженовские свиты – глинистая толща, поровое пространство которой характеризуется каналами сечением и трещиноватостью.

Природные резервуары нефти и газа, их классификация.

В основном трех типов:

пластовые

массивные

литологические – ограниченные со всех сторон

переходные

Природные резервуары – это естественное вместилище для нефти и газа внутри которых они могут циркулировать форма которых обуславливается соотношением коллектора и вмещающим коллектор плохо проницаемыми породами.

Пластовый, у которого толщина (метры, первые десятки метров) намного меньше, чем площадь распространения (сотни квадратных километров). Коллектор в нем ограничен непроницаемой породой и в кровле, и в подошве. Основная циркуляция флюидов в ней происходит вдоль пласта. Гидродинамический потенциал таких резервуаров очень велик, а при отборе флюидов в нескольких локальных участках пластовые давления восстанавливаются достаточно быстро.

Массивный – такой, у которого размер по разным направлениям примерно сопоставим. Обычно, это рифовые массивы, или подобные им выступовые тела. Размеры их от десятков метров до десятков километров. Циркуляция флюидов происходит в разных направлениях. Основное экранирующее значение имеет перекрытие плохо проницаемыми породами сверху.

Пластово-массивный – если толща пластов-коллекторов, переслоенная непроницаемыми породами, имеет общий водонефтяной контакт, говорят о пластово-массивном резервуаре;

Л итологический –

образует наиболее обширную группу –

это резервуары, в которых породы-коллекторы

ограничены со всех сторон. Это могут

быть линзы песка в глинистой толще, или

какой-то участок повышенной трещиноватости,

или кавернозности в массиве осадочных,

или изверженных пород; погребенная

речная долина, выполненная

песчано-алевритистыми осадками.

итологический –

образует наиболее обширную группу –

это резервуары, в которых породы-коллекторы

ограничены со всех сторон. Это могут

быть линзы песка в глинистой толще, или

какой-то участок повышенной трещиноватости,

или кавернозности в массиве осадочных,

или изверженных пород; погребенная

речная долина, выполненная

песчано-алевритистыми осадками.

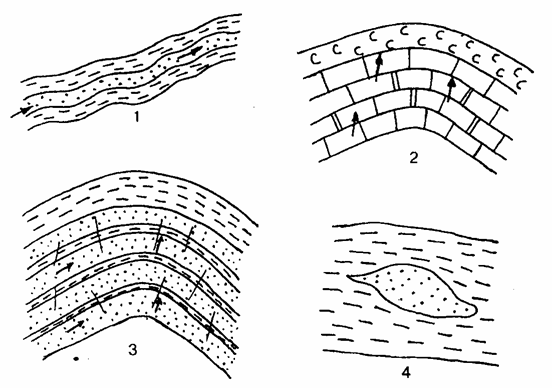

1–пластовый. 2-массивный, 3 – пластово-массивный, 4 –литологически ограниченный

Пластовый резервуар представляет собой пласт-коллектор, ограниченный на значительной площади в кровле и подошве плохо проницаемыми породами

Пласт – элемент слоистой осадочной толщи, литологически однородный, ограниченный двумя параллельными поверхностями. Это слой, небольшая группа слоев, выделяемая по какому-либо признаку из смежных слоев (например по наличию нефти, газа и т.д.).

В таком пластовом резервуаре мощность пласта более или менее выдерживается на больших расстояниях. Коллектор в пластовом резервуаре – литологически однородный, но может быть и представлен тонким переслаиванием пород, причем породы, коллекторы – песчаники например, могут быть отделены друг от друга незначительными по мощности глинистыми прослоями, пропластками, иногда выклинивающимися на небольших расстояниях.

В пластовом резервуаре существует единая гидродинамическая система, давление в которой закономерно изменяется в зависимости от положения областей питания и разгрузки вод. Жидкость и газ в пластовом резервуаре двигаются по пласту из пониженных участков с высоким давлением в приподнятые участки с меньшим давлением.

Массивный природный резервуар представляет собой мощную толщу проницаемых пород, перекрытую сверху и ограниченную с боков плохо проницаемыми породами

Коллекторы, слагающие массивный резервуар, бывают литологически однородными или неоднородными. Они могут состоять из стратиграфически разновозрастных пород, разделенных перерывом.

Массивный резервуар может состоять из чередования различных литологических пород (песчаников, доломитов, изверженных пород – серпентинитов), образующих единый резервуар.

Пористость и проницаемость таких коллекторов обусловлена наличием в них каверн и трещин. Зоны пористости и проницаемости в массивных резервуарах не имеют строгой стратиграфической приуроченности. Огромное большинство массивных резервуаров на платформах представлено карбонатными коллекторами (известняками, доломитами), в которых могут быть отдельные изолированные зоны с хорошей пористостью и проницаемостью, и наоборот, зоны с невысокими коллекторскими свойствами. Для массивного резервуара очень важна форма кроющей поверхности. В них перемещение жидкости и газа в горизонтальном направлении не может происходить на большие расстояния, потому что ограничено непроницаемыми зонами.

Резервуары неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон, – это такие резервуары, в которых коллектор со всех сторон окружен практически непроницаемыми породами. Движение жидкости или газа в них ограничено размерами самого резервуара.

Моделью такого резервуара является линза нефтеносных песчаников, заключенная в глинистой толще.