- •Атмосферный воздух. Классификация, история и

- •1.1. Атмосферный воздух и его компоненты

- •1.2. Стандарты основных продуктов разделения воздуха

- •1.3. Области применения продуктов разделения воздуха

- •1.4. Классификация воздухоразделительных установок (вру)

- •1.5. Основные элементы и блоки вру

- •1.6. Краткая история развития воздухоразделительных установок

- •1.7. Особенности современных воздухоразделительных установок (вру)

- •2.2. Потери холода в криогенных циклах

- •2.3. Криогенные циклы

- •2.3.1. Криогенный дроссельный цикл

- •Криогенный дроссельный цикл с предварительным внешним охлаждением

- •2.3.3. Детандерный криогенный цикл высокого давления Гейляндта

- •2.3.4. Детандерный криогенный цикл среднего давления Клода

- •2.6. Детандерный криогенный цикл низкого давления Капицы

- •2.7. Детандерный криогенный цикл двух давлений

- •2.8. Детандерный криогенный цикл низкого давления с совмещенным циркуляционным контуром

- •2.9. Примеры расчета эффективности работы различных криогенных циклов

- •2.10. Анализ результатов расчета различных криогенных циклов

- •3.2. Физические основы разделения воздуха.

- •3.2.1. Упругость насыщенных паров кислорода и азота

- •3.2.2. Экспериментальные кривые равновесия

- •3.2.3. Диаграмма равновесных кривых х-у смеси кислород – азот при различных давлениях

- •3.2.4. Номограмма т-p-I-х-у Герша-Цеханского для системы кислород – азот

- •3.2.5. Диаграмма I - X для системы кислород-азот

- •3.3. Ректификация воздуха, принцип ректификации

- •3.4. Колонны для разделения воздуха

- •Колонна однократной ректификации

- •Колонна двукратной ректификации

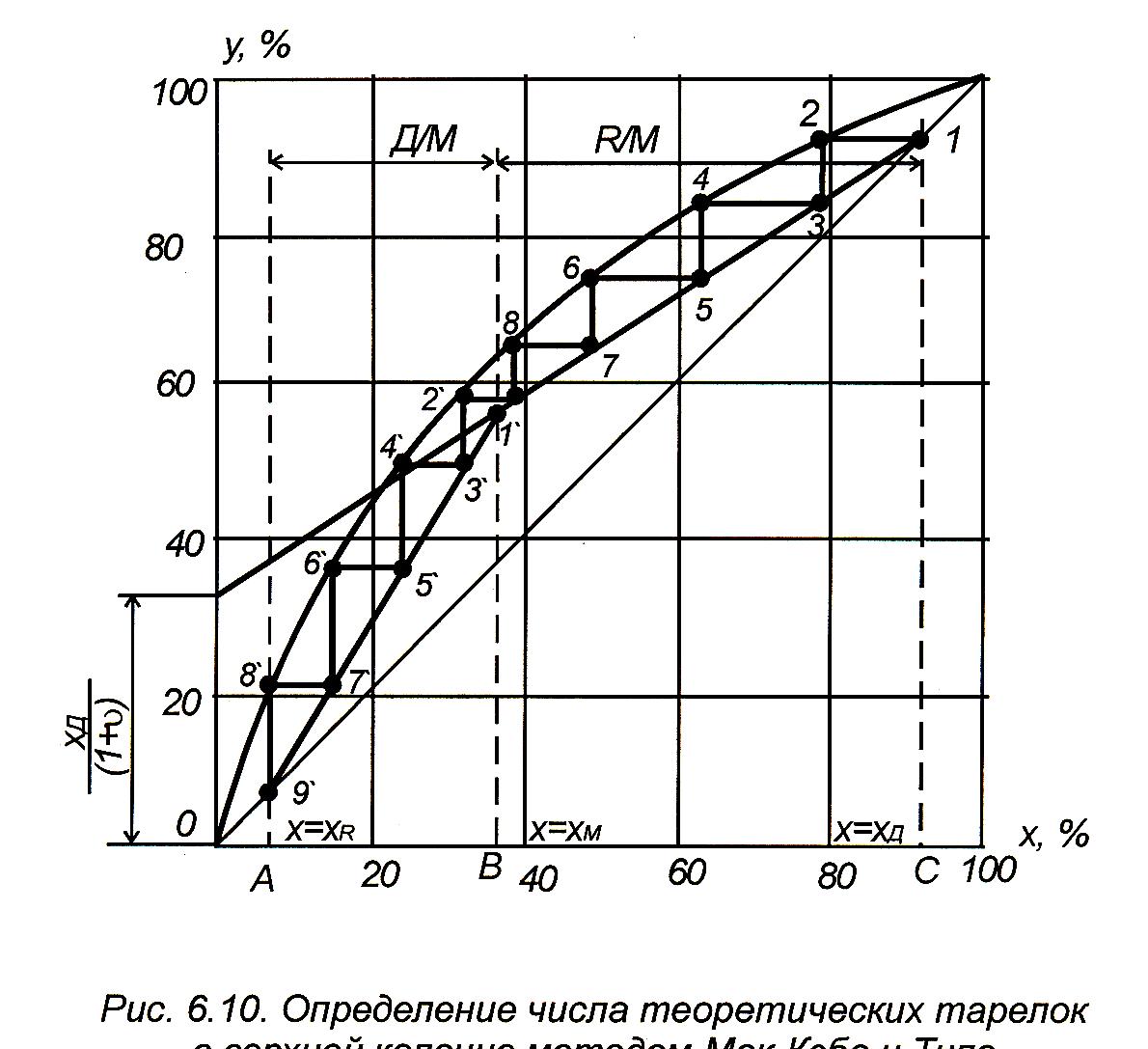

- •3.5. Расчет числа теоретических тарелок в ректификационных колоннах

- •Методом Мак-Кэба и Тиле

- •3.6. Графические расчеты процессов ректификации и определение числа теоретических тарелок при помощи I -х диаграммы (метод Пуаншона)

- •В колонне в I-х диаграмме

- •Пример расчета числа теоретических тарелок в колонне двукратной ректификации с помощью у-х и I-х диаграмм

- •4. Принципиальные технологические схемы современных вру

- •4.1. Особенности разработки технологических схем современных вру

- •4.2. Вру большой производительности низкого давления нового поколения

- •4.3. Вру среднего давления

- •4.4. Вру двух давлений

- •4.5. Вру высокого давления

- •4.6. Вру низкого давления малой и средней производительности с совмещенным циркуляционном контуром для выдачи жидких продуктов или газообразных под высоким давлением

- •4.7. Технологическая схема аргонного блока вру с получением чистого аргона методом низкотемпературной ректификации

- •4.8. Получение чистых криптона и ксенона в вру

- •5. Основные блоки и аппараты вру

- •5.1. Блок очистки и осушки воздуха

- •5.1.1. Методы очистки и осушки воздуха

- •5.1.2. Очистка воздуха от двуокиси углерода с помощью сорбентов

- •5.1.3. Очистка воздуха от примесей ацетилена

- •5.1.4. Комплексная очистка воздуха от примесей , и

- •5.1.5. Схема и устройство блока комплексной осушки и очистки воздуха (бкоо)

- •5.1.6. Методика расчета адсорбционного блока осушки и очистки воздуха от примесей паров влаги, углекислоты и ацетилена

- •Расчет процесса десорбции

- •5.2. Определение основных конструктивных размеров ректификационных колонн вру

- •Бинарной смеси

- •Тарелки; 3 – наружная обечайка; 4 - люк

- •Устройствами различных типов:

- •5.3. Определение основных конструктивных размеров конденсаторов-испарителей

- •С внутритрубным кипением

- •Р ис. 5.9. Зависимость кратности циркуляции от различных факторов:

3.5. Расчет числа теоретических тарелок в ректификационных колоннах

Для определения числа теоретических тарелок в ректификационных колоннах применяются несколько методов, но наибольшее распространение получили графические методы Мак-Кэба и Тиле, и Пуаншона, которые отличаются своей простотой и наглядностью. При графическом расчете методом Мак-Кэба и Тиле пользуются диаграммой равновесных состояний х-у, но при этом делают допущение, что скрытые теплоты парообразования для одного моля обоих компонентов равны между собой. Это позволяет принимать, что количества поднимающихся паров G и стекающей жидкости-флегмы g по высоте колонны остаются постоянными величинами.

Определение числа теоретических тарелок в нижней концентрационной

колонне методом Мак-Кэба и Тиле

Нижняя концентрационная (укрепляющая) колонна предназначена для получения нижекипящего компонента. Процесс ректификации в нижней колонне протекает при определенном избыточном давлении.

Пусть

в нижнюю часть концентрационной

колонны (рис. 3.8) непрерывно подается

сжатый частично ожиженный воздух в

количестве М

под давлением

![]() .

Доля жидкости,

подаваемой в насыщенном состояние,

составляет

.

Доля жидкости,

подаваемой в насыщенном состояние,

составляет

![]() с концентрацией

с концентрацией

![]() нижекипящего

компонента, доля пара в равновесном

состоянии с жидкостью составляет

нижекипящего

компонента, доля пара в равновесном

состоянии с жидкостью составляет

![]() с концентрацией

с концентрацией

![]() нижекипящего

компонента.

нижекипящего

компонента.

Из

верхней части колонны непрерывно

отводится нижекипящий компонент Д

с концентрацией

![]() ,

называемый

дистиллятором. Пары, поднимающиеся

по колонне в количестве G

и уходящие

из колонны в верхней части, полностью

конденсируются в конденсаторе К.

Часть

сконденсированной жидкости в

количестве g

с концентрацией

возвращается

в колонну и в качестве флегмы стекает

по колонне. Другая часть в количестве

Д

и концентрацией

отводится

в виде продукта.

,

называемый

дистиллятором. Пары, поднимающиеся

по колонне в количестве G

и уходящие

из колонны в верхней части, полностью

конденсируются в конденсаторе К.

Часть

сконденсированной жидкости в

количестве g

с концентрацией

возвращается

в колонну и в качестве флегмы стекает

по колонне. Другая часть в количестве

Д

и концентрацией

отводится

в виде продукта.

В

нижней части колонны из нее непрерывно

отводится жидкая смесь в количестве R

и концентрацией

![]() нижекипящего

компонента, называемая кубовой

жидкостью.

нижекипящего

компонента, называемая кубовой

жидкостью.

Для определения числа теоретических тарелок и концентрации уходящих жидкостей-продуктов разделения составим материальные балансы:

1) в отношении общего количества, поступающего на разделение смеси;

2) в отношении нижекипящего компонента – азота:

с одной стороны, для входящей смеси:

![]() , (3.10)

, (3.10)

![]() .

(3.11)

.

(3.11)

С другой стороны, для продукта разделения:

![]() ,

(3.12)

,

(3.12)

для любого сечения колонны:

![]() ,

(3.13)

,

(3.13)

![]() , (3.14)

, (3.14)

![]() , (3.15)

, (3.15)

![]() ,

(3.16)

,

(3.16)

![]() .

(3.17)

.

(3.17)

Отношение

![]() называется флегмовым числом.

называется флегмовым числом.

Из (3.14) и (3.15) найдем соотношение:

.

(3.18)

.

(3.18)

Разделив числитель и знаменатель на величину Д, получим

![]() .

(3.19)

.

(3.19)

Из

последнего уравнения величины

![]() и

и

![]() являются постоянными, поэтому в системе

координат

являются постоянными, поэтому в системе

координат

![]() оно представляет собой уравнение прямой

линии. Здесь х – концентрация низкокипящего

компонента – азота в жидкости в молевых

процентах, откладывается по оси абсцисс,

а у – концентрация низкокипящего

компонента – азота в паре в молевых

процентах, откладывается по оси ординат.

оно представляет собой уравнение прямой

линии. Здесь х – концентрация низкокипящего

компонента – азота в жидкости в молевых

процентах, откладывается по оси абсцисс,

а у – концентрация низкокипящего

компонента – азота в паре в молевых

процентах, откладывается по оси ординат.

Эта

прямая при х = 0 имеет координату

![]() при х =

из уравнения (3.19) следует, что у =

.

Построение этой линии изменения рабочей

концентрации показано на рис. 3.10.

при х =

из уравнения (3.19) следует, что у =

.

Построение этой линии изменения рабочей

концентрации показано на рис. 3.10.

Прямая

1, построенная по уравнению (3.19), и кривая

равновесного состояния у = f(х)

при давлении в колонне показывают

составы пара и жидкости в любом поперечном

сечении колонны при данной флегме

![]() и для количества дистиллята Д с содержанием

нижекипящего компонента

,

то есть определяют содержание азота в

жидкости, стекающей с тарелки, и в паре,

поднимающемся на данную тарелку с

нижерасположенной тарелки.

и для количества дистиллята Д с содержанием

нижекипящего компонента

,

то есть определяют содержание азота в

жидкости, стекающей с тарелки, и в паре,

поднимающемся на данную тарелку с

нижерасположенной тарелки.

Если

предположить, что в конденсаторе не

происходит изменения концентрации, то

есть содержание азота в жидкости

-дистилляте

и пара, поднимающегося с верхней тарелки

,

одинаковы,

то на рис. 3.10 их составы обозначаются

т.1 Составу пара, уходящего с верхней

тарелки с концентрацией

,

соответствует

равновесное содержание жидкости с

концентрацией

![]() ,

стекающей

с верхней тарелки в т.2 на кривой равновесия

,

стекающей

с верхней тарелки в т.2 на кривой равновесия

![]() .

Составу

жидкости, стекающей с первой на вторую

тарелку, и пара, выходящего со второй

тарелки, соответствует на прямой линии

концентрации т.3.

.

Составу

жидкости, стекающей с первой на вторую

тарелку, и пара, выходящего со второй

тарелки, соответствует на прямой линии

концентрации т.3.

Т.4, лежащей на кривой равновесия и имеющей ординату т.3, соответствует пар, выходящий со второй тарелки, и жидкость, стекающая на третью тарелку.

Продолжая

построение указанным выше способом,

можно найти число

ступеней

между прямой, проведенной по уравнению

(3.19) и кривой равновесия до абсциссы,

соответствующей кубовой жидкости

![]() .

.

Число полученных ступеней дает число теоретических тарелок, полученных из условия достижения равновесия между паром и жидкостью на каждой тарелке, то есть при коэффициенте обогащения S = 1.

|

(3.20) |

Коэффициент

обогащения равен отношению разности

действительной концентрации

нижекипящего компонента, поступающего

и уходящего пара с тарелки, к разности

концентраций пара, находящегося в

равновесном состоянии с уходящей

жидкостью

![]() и поступающего пара

.

и поступающего пара

.

Под коэффициентом обогащения S = 1 понимают коэффициент, когда пар, прошедший через тарелку, будет находиться в равновесии со стекающей жидкостью.

Уравнения

(3.10)-(3.13) позволяют определить концентрацию

![]() выходящей

кубовой жидкости при заданных концентрациях

,

выходящей

кубовой жидкости при заданных концентрациях

,![]() ,

,![]() и

и

![]() .

.

Определение числа теоретических тарелок в верхней колонне двукратной

ректификации, состоящей из концентрационной и отгонной секций, методом мак-кэба и тиле

С хема

верхней колонны, состоящей из

концентрационной и отгонной секции,

показана на рис. 3.11. В среднюю часть

ректификационной колонны поступает

разделительная смесь в количестве

М

и

концентрацией

(в

случае разделения воздуха в колонне

двукратно ректификации в качестве

такой разделительной смеси является

кубовая жидкость, поступающая из куба

нижней колонны).

хема

верхней колонны, состоящей из

концентрационной и отгонной секции,

показана на рис. 3.11. В среднюю часть

ректификационной колонны поступает

разделительная смесь в количестве

М

и

концентрацией

(в

случае разделения воздуха в колонне

двукратно ректификации в качестве

такой разделительной смеси является

кубовая жидкость, поступающая из куба

нижней колонны).

Из

верхней части колонны отводится

газообразный нижекипящий компонент-азот

в количестве G

и концентрацией

![]() ,

который

конденсируется в конденсаторе К,

и часть его

возвращается в колонну в количестве

g

и концентрацией

и стекает

по тарелкам колонны в качестве флегмы,

а другая часть отводится в качестве

продукта-дистиллята (жидкий азот) в

количестве Д

и концентрацией

.

,

который

конденсируется в конденсаторе К,

и часть его

возвращается в колонну в количестве

g

и концентрацией

и стекает

по тарелкам колонны в качестве флегмы,

а другая часть отводится в качестве

продукта-дистиллята (жидкий азот) в

количестве Д

и концентрацией

.

Из нижней части колонны отводится остаток - жидкий кислород в количестве R

и концентрацией .

, |

где

![]() - флегмовое число для концентрационной

части колонны.

- флегмовое число для концентрационной

части колонны.

Проведя по этому уравнению прямую линию в диаграмме состояния х-у и проделав соответствующие построения в ней, как на рис. 3.10, определим число теоретических тарелок в концентрационной части колонны (рис.3.12).

Рис. 3.12. Определение числа теоретических тарелок в верхней колонне

.

.