- •61. Электромагнитная плоская бегущая волна. Ее характеристики.

- •62. Когерентные волны. Интерференция света. Условия максимума и минимума интерференции.

- •63. Интерференция света на тонких пленках и пластинках. Условия максимума и минимума.

- •64. Кольца Ньютона. Условия максимума и минимума. Радиусы светлых и темных колец Ньютона.

- •66. Дифракция света. Определение. Дифракция света от одной щели. Условия максимума и минимума.

- •Законы отражения света

- •69. Дисперсия света. Разложение белого света на составляющие цвета. Дисперсионные элементы. Дисперсия Света

64. Кольца Ньютона. Условия максимума и минимума. Радиусы светлых и темных колец Ньютона.

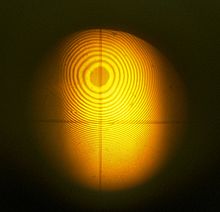

Ко́льца Нью́тона — кольцеобразные интерференционные максимумы и минимумы, появляющиеся вокруг точки касания слегка изогнутой выпуклой линзы и плоскопараллельной пластины при прохождении света сквозь линзу и пластину.

И

нтерференционная

картина в виде концентрических колец

(колец Ньютона) возникает между

поверхностями одна из которых плоская,

а другая имеет большой радиус

кривизны (например, стеклянная

пластинка и плосковыпуклая линза).

Исаак

Ньютон исследовав их в

монохроматическом

и белом свете обнаружил, что радиус

колец возрастает с увеличением длины

волны (от фиолетового к красному).

нтерференционная

картина в виде концентрических колец

(колец Ньютона) возникает между

поверхностями одна из которых плоская,

а другая имеет большой радиус

кривизны (например, стеклянная

пластинка и плосковыпуклая линза).

Исаак

Ньютон исследовав их в

монохроматическом

и белом свете обнаружил, что радиус

колец возрастает с увеличением длины

волны (от фиолетового к красному).

Удовлетворительно

объяснить, почему возникают кольца,

Ньютон

не смог. Удалось это Юнгу.

Проследим за ходом его рассуждений. В

их основе лежит предположение о том,

что свет — это волны.

Рассмотрим случай, когда монохроматическая

волна падает почти перпендикулярно на

плосковыпуклую линзу.

Удовлетворительно

объяснить, почему возникают кольца,

Ньютон

не смог. Удалось это Юнгу.

Проследим за ходом его рассуждений. В

их основе лежит предположение о том,

что свет — это волны.

Рассмотрим случай, когда монохроматическая

волна падает почти перпендикулярно на

плосковыпуклую линзу.

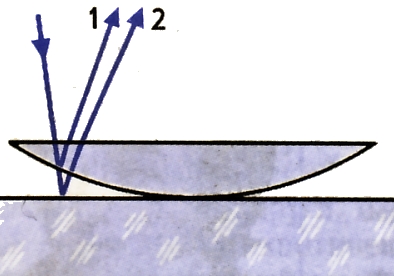

Волна 1 появляется в результате отражения от выпуклой поверхности линзы на границе стекло — воздух, а волна 2 — в результате отражения от пластины на границе воздух — стекло. Эти волны когерентны, то есть у них одинаковые длины волн, а разность их фаз постоянна. Разность фаз возникает из-за того, что волна 2 проходит больший путь, чем волна 1. Если вторая волна отстает от первой на целое число длин волн, то, складываясь, волны усиливают друг друга.

![]() —

max,

где -

—

max,

где -

![]() любое

целое число,

любое

целое число,

![]() -

длина волны.

-

длина волны.

Напротив, если вторая волна отстает от первой на нечетное число полуволн, то колебания, вызванные ими, будут происходить в противоположных фазах и волны гасят друг друга.

![]() —

min,

где -

любое

целое число,

-

длина волны.

—

min,

где -

любое

целое число,

-

длина волны.

Для учета того, что в разных веществах скорость света различна, при определении положений минимумов и максимумов используют не разность хода, а оптическую разность хода. Разность оптических длин пути называется оптической разностью хода.

![]() —

оптическая

длина пути,

—

оптическая

длина пути,

![]() —

оптическая

разность хода.

—

оптическая

разность хода.

Если

известен радиус кривизны R поверхности

линзы, то можно вычислить, на каких

расстояниях от точки соприкосновения

линзы со стеклянной пластиной разности

хода таковы, что волны определенной

длины λ гасят друг друга. Эти расстояния

и являются радиусами темных колец

Ньютона. Необходимо также учитывать

тот факт, что при отражении световой

волны от оптически более плотной среды

фаза волны меняется на

![]() ,

этим объясняется тёмное пятно в точке

соприкосновения линзы и плоскопараллельной

пластины. Линии постоянной толщины

воздушной прослойки под сферической

линзой представляют собой концентрические

окружности при нормальном падении

света, при наклонном — эллипсы.

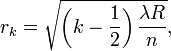

Радиус

k-го

светлого кольца Ньютона (в предположении

постоянного радиуса

кривизны

линзы) в отражённом свете выражается

следующей формулой:

,

этим объясняется тёмное пятно в точке

соприкосновения линзы и плоскопараллельной

пластины. Линии постоянной толщины

воздушной прослойки под сферической

линзой представляют собой концентрические

окружности при нормальном падении

света, при наклонном — эллипсы.

Радиус

k-го

светлого кольца Ньютона (в предположении

постоянного радиуса

кривизны

линзы) в отражённом свете выражается

следующей формулой:

где

R — радиус кривизны линзы;

k = 2, 4, …;

λ — длина волны света в вакууме;

n — показатель преломления среды между линзой и пластинкой.

65. Волновой фронт электромагнитной волны. Принцип Гюйгенса - Френеля.

Волново́й фронт — это поверхность, до которой дошли колебания к данному моменту времени. Волновой фронт является частным случаем волновой поверхности.

Принцип Гюйгенса — Френеля — основной постулат волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн, в частности, световых.

Принцип Гюйгенса — Френеля является развитием принципа, который ввёл Христиан Гюйгенс в 1678 году: каждая точка поверхности, достигнутая световой волной, является вторичным источником световых волн. Огибающая вторичных волн становится фронтом волны в следующий момент времени. Принцип Гюйгенса объясняет распространение волн, согласующееся с законами геометрической оптики, но не может объяснить явлений дифракции. Огюстен Жан Френель в 1815 году дополнил принцип Гюйгенса, введя представления о когерентности и интерференции элементарных волн, что позволило рассматривать на основе принципа Гюйгенса — Френеля и дифракционные явления.

Принцип Гюйгенса — Френеля формулируется следующим образом:

-

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать, как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Фронтом волны точечного источника в однородном изотропном пространстве является сфера. Амплитуда возмущения во всех точках сферического фронта волны, распростр аняющейся от точечного источника, одинакова.