- •Основные понятия.

- •Основные понятия.

- •Первый закон Ньютона (закон инерции Галилея -Ньютона).

- •Второй закон Ньютона.

- •Третий закон Ньютона.

- •§ 1.2. Способы задания движения точки

- •2. Криволинейное движение

- •6. Поступательное и вращательное движения абсолютно твердого тела

- •Первый закон Ньютона (закон инерции Галилея -Ньютона).

- •Второй закон Ньютона.

- •Третий закон Ньютона.

- •Вид преобразований при коллинеарных осях[4]

- •Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.

- •14. Механическая система. Силы внешние и внутренние.

- •Теорема об изменении кинетической энергии системы материальных точек.

- •Сила вязкого трения

- •16. Сила упругости

- •Виды деформации твердых тел Деформация растяжения

- •Деформация сжатия

- •Деформация сдвига

- •Деформация изгиба

- •Деформация кручения

- •Пластическая и упругая деформация

- •18. Работа и потенциальная энергия

- •Абсолютно неупругий удар

- •Динамика абсолютно твердого тела

- •§1 Момент инерции. Теорема Штейнера

- •27. Движение тела переменной массы

- •Механические колебания и волны

- •30. Графический метод сложения колебаний. Векторная диаграмма. Методом вращающегося вектора амплитуды.

- •Различные формы траектории суммы колебаний. Фигуры Лиссажу.

- •31. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.

- •Характеристики затухающих колебаний

- •33. Вынужденные механические колебания

- •Механическая волна

- •Основные характеристики волны

- •Уравнение бегущей волны

- •Продольная и поперечная волны

- •36. Энергетические характеристики волн

- •Энергия волны

- •Уравнение стоячей волны

- •Сущность явления

- •[Править]Математическое описание

- •[Править]Релятивистский эффект Доплера

- •Движение с постоянной скоростью

- •Строгое определение

- •[Править]Объяснение

- •Преобразования Лоренца в математике

- •[Править]Определение

- •[Править]Общие свойства

- •41. Относительность одновременности

- •[Править]Сокращение линейных размеров

- •[Править]Эффект Доплера

- •[Править]Аберрация

- •42. Релятивистская динамика [править]Энергия и импульс

- •[Править]Уравнения движения

- •[Править]Преобразования энергии и импульса

- •44. Дифференциальная форма

- •Уравнение неразрывности

- •45. Закон Бернулли

- •46. Вязкость. Ламинарные и турбулентные режимы течения

- •49. Основное уравнение мкт газа

- •[Править]Идеальные газы

- •Г.А.Белуха, школа № 4, г. Ливны, Орловская обл. Работа газа в термодинамике Методические рекомендации по изучению темы, 10-й класс

- •[Править]Определение

- •51. 3. Первое начало термодинамики

- •4.4 Теплоемкость

- •Физический смысл адиабатического процесса

- •[Править]Работа газа

- •Уравнение Пуассона для идеального газа [править]Адиабата Пуассона

- •[Править]Вывод уравнения

- •[Править]Показатель адиабаты

- •Политропный процесс

- •[Править]Показатель политропы

- •55. 3.9. Закон возрастания энтропии

- •Кпд тепловой машины Карно

- •Пра́вило фаз (или правило фаз Гиббса) — соотношение, связывающее число веществ (компонентов), фаз и степеней свободы в гетерогенной системе. Уравнение Гиббса

- •Условия фазового равновесия

- •[Править]Элементарный вывод

- •58. Капиллярные явления

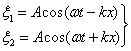

Уравнение стоячей волны

Напишем уравнения двух плоских волн, распространяющихся вдоль оси х в противоположных направлениях:

Сложив вместе эти уравнения и преобразовав результат по формуле для суммы косинусов, получим уравнение стоячей волны:

![]()

Преобразовав это уравнение, получим упрощенное уравнение стоячей волны:

![]()

Эффе́кт До́плера — изменение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника и/или движением приёмника.

Сущность явления

![]()

Эффект Доплера легко наблюдать на практике, когда мимо наблюдателя проезжает машина с включённой сиреной. Предположим, сирена выдаёт какой-то определённый тон, и он не меняется. Когда машина не движется относительно наблюдателя, тогда он слышит именно тот тон, который издаёт сирена. Но если машина будет приближаться к наблюдателю, то частота звуковых волн увеличится (а длина уменьшится), и наблюдатель услышит более высокий тон, чем на самом деле издаёт сирена. В тот момент, когда машина будет проезжать мимо наблюдателя, он услышит тот самый тон, который на самом деле издаёт сирена. А когда машина проедет дальше и будет уже отдаляться, а не приближаться, то наблюдатель услышит более низкий тон, вследствие меньшей частоты (и, соответственно, большей длины) звуковых волн.

Для волн (например, звука), распространяющихся в какой-либо среде, нужно принимать во внимание движение как источника, так и приёмника волн относительно этой среды. Для электромагнитных волн (например, света), для распространения которых не нужна никакая среда, в вакууме имеет значение только относительное движение источника и приёмника[1].

Эффект был впервые описан Кристианом Доплером в 1842 году.

Также важен случай, когда в среде движется заряженная частица с релятивистской скоростью. В этом случае в лабораторной системе регистрируется черенковское излучение, имеющее непосредственное отношение к эффекту Доплера.

[Править]Математическое описание

Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между гребнями волн (длина волны) зависит от скорости и направления движения. Если источник движется по направлению к приёмнику, то есть догоняет испускаемую им волну, то длина волны уменьшается, если удаляется — длина волны увеличивается:

|

|

где ![]() —

частота, с которой источник испускает

волны,

—

частота, с которой источник испускает

волны, ![]() —

скорость распространения волн в

среде,

—

скорость распространения волн в

среде, ![]() —

скорость источника волн относительно

среды (положительная, если источник

приближается к приёмнику и отрицательная,

если удаляется).

—

скорость источника волн относительно

среды (положительная, если источник

приближается к приёмнику и отрицательная,

если удаляется).

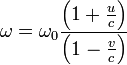

Частота, регистрируемая неподвижным приёмником

|

(1) |

Аналогично, если приёмник движется навстречу волнам, он регистрирует их гребни чаще и наоборот. Для неподвижного источника и движущегося приёмника

|

(2) |

где ![]() —

скорость приёмника относительно среды

(положительная, если он движется по

направлению к источнику).

—

скорость приёмника относительно среды

(положительная, если он движется по

направлению к источнику).

Подставив вместо в формуле (2) значение частоты из формулы (1), получим формулу для общего случая:

|

(3) |

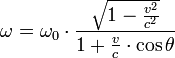

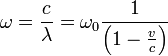

[Править]Релятивистский эффект Доплера

В случае распространения электромагнитных волн (или других безмассовых частиц) в вакууме, формулу для частоты выводят из уравнений специальной теории относительности. Так как для распространения электромагнитных волн не требуется материальная среда, можно рассматривать только относительную скорость источника и наблюдателя[2][3].

|

|

где

— скорость

света,

—

скорость источника относительно

приёмника (наблюдателя), ![]() —

угол между направлением на источник и

вектором скорости в системе отсчёта

приёмника. Если источник радиально

удаляется от наблюдателя, то

—

угол между направлением на источник и

вектором скорости в системе отсчёта

приёмника. Если источник радиально

удаляется от наблюдателя, то ![]() ,

если приближается —

,

если приближается — ![]() [4].

[4].

Релятивистский эффект Доплера обусловлен двумя причинами:

классический аналог изменения частоты при относительном движении источника и приёмника;

релятивистское замедление времени.

Последний

фактор приводит к поперечному эффекту

Доплера, когда угол между волновым

вектором и скоростью источника равен ![]() .

В этом случае изменение частоты является

чисто релятивистским эффектом, не

имеющим классического аналога.

.

В этом случае изменение частоты является

чисто релятивистским эффектом, не

имеющим классического аналога.

38.

Принцип относительности Эйнштейна |

В 1905 г. в журнале «Анналы физики» вышла знаменитая статья А. Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», в которой была изложена специальная теория относительности (СТО). Затем было много статей и книг, поясняющих, разъясняющих, интерпретирующих эту теорию. Принцип относительности Эйнштейна представляет собой фундаментальный физический закон, согласно которому любой процесс протекает одинаково в изолированной материальной системе, находящейся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Иначе говоря, законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчета. В основе СТО лежат два постулата, выдвинутых Эйнштейном.

В первом постулате главное то, что время тоже относительно – такой же параметр, как и скорость, импульс и др. Второй – возводит отрицательный результат опыта Майкельсона–Морли в ранг закона природы: c = const. Специальная теория относительности представляет физическую теорию, изучающую пространственно-временные закономерности, справедливые для любых физических процессов, когда можно пренебречь действием тяготения. СТО, опираясь на более совершенные данные, раскрывает новый взгляд на свойства пространства и времени. Эти свойства необходимо учитывать при скоростях движения, близких к скорости света. |

Принцип инвариантности скорости света следует из принципа относительности[1] (гласящего, что все физические законы инвариантны относительно выбора инерциальной системы отсчёта) и является воплощением лоренц-инвариантности электродинамики. Более обобщенно можно говорить, что максимальная скорость распространения взаимодействия (сигнала), называемая скоростью света[2], должна быть одинаковой во всех инерциальных системах отсчёта.

Данное утверждение очень непривычно для нашего повседневного опыта. Мы понимаем, что скорости (и расстояния) меняются при переходе от покоящейся системы к движущейся, при этом интуитивно полагая, что время абсолютно. Однако принцип инвариантности скорости света и абсолютность времени несовместимы. Если максимально возможная скорость инвариантна, то время идёт различным образом для наблюдателей, движущихся друг относительно друга. Кроме этого, события одновременные в одной системе отсчёта, будутнеодновременны в другой.

До опытов Майкельсона — Морли в 1887 году (первые результаты были получены А. Майкельсоном ещё в 1881 году), существовало три мнения на модель эфира:

Эфир неподвижен и существует абсолютная система отсчета (АСО) связанная с эфиром. При движении тел в АСО должен регистрироваться «эфирный ветер» и как следствие скорость света в разных направлениях при движении относительно АСО будет разной.

Тела при движении в неподвижном эфире (относительно АСО) сокращаются в продольном к скорости направлении (Г. Ф. Фицджеральд). Свет из-за сокращения измерительных масштабов во всех направлениях будет иметь одну и ту же измеренную скорость.

Эфир полностью (Герц) или частично (Френель) увлекается телами, в частности Землей при своем орбитальном движении. Эфирный ветер на Земле не регистрируется по причине его малости или отсутствия.

А.

Майкельсон задался

целью с помощью оптических опытов

подтвердить или опровергнуть теорию

«неувлекаемого эфира». Дж.

Максвелл указал

на невозможность выявления эффектов

первого порядка (относительно ![]() )

независимо от применяемой теории эфира.

При движении луча света «туда-обратно»

световому лучу требуется одно и то же

суммарное время, независимо от сложения

скорости света со скоростью источника.

Для наблюдений возможных оптических

эффектов второго порядка (относительно

)

независимо от применяемой теории эфира.

При движении луча света «туда-обратно»

световому лучу требуется одно и то же

суммарное время, независимо от сложения

скорости света со скоростью источника.

Для наблюдений возможных оптических

эффектов второго порядка (относительно ![]() ),

связанных с теорией «неувлекаемого

эфира» Майкельсон поставил опыт

с интерферометром.

Результаты опыта показали незначительность

оптических эффектов второго порядка,

связанных с орбитальным и галактическим

движением Земли.

Влияние «эфирного ветра» на оптические

эффекты второго порядка в пределах

свыше 6 км/с обнаружено не было, теория

неподвижного эфира была поставлена под

сомнение. Результаты и методика расчётов

опыта Майкельсона являлись плодами его

оригинальных изобретений, связанных

со сложностью физики увлекаемого эфира,

а законы отражения движущихся зеркал

значительно усложнили его расчёты[3].

Оставшиеся модели эфира из-за разногласий

и попыток построить «механическую»

модель с вытекающими явными противоречиями

(«сверхтвёрдый эфир»), не удавалось

развить до законченного вида.

),

связанных с теорией «неувлекаемого

эфира» Майкельсон поставил опыт

с интерферометром.

Результаты опыта показали незначительность

оптических эффектов второго порядка,

связанных с орбитальным и галактическим

движением Земли.

Влияние «эфирного ветра» на оптические

эффекты второго порядка в пределах

свыше 6 км/с обнаружено не было, теория

неподвижного эфира была поставлена под

сомнение. Результаты и методика расчётов

опыта Майкельсона являлись плодами его

оригинальных изобретений, связанных

со сложностью физики увлекаемого эфира,

а законы отражения движущихся зеркал

значительно усложнили его расчёты[3].

Оставшиеся модели эфира из-за разногласий

и попыток построить «механическую»

модель с вытекающими явными противоречиями

(«сверхтвёрдый эфир»), не удавалось

развить до законченного вида.

В 1905 г. Альберт Эйнштейн в своей работе «К электродинамике движущихся тел» постулирует принцип относительности и инвариантность скорости света в инерциальных системах отсчета. Опираясь на «мысленные эксперименты» приведенные в своей работе, выводит преобразования между движущимися и покоящимися инерциальными системами отсчета, в математическом виде схожие с преобразованиями Лоренца. Со временем изменилось само представление о пространстве и времени и в соответствии с ним механика стала такой желоренц-инвариантной, как оптика и электродинамика. Классические преобразования Галилея являются приближёнными и справедливыми для малых (по сравнению со скоростью света) скоростей. В общем же случае необходимо применять релятивистские преобразования Лоренца, которые легли в основу специальной теории относительности Эйнштейна.

Инвариантность скорости света в лаборатории покоящейся относительно поверхности Земли, твёрдо установлена экспериментально. Интерес представляет поиск возможных небольших отклонений от этого закона[4].

39. Под релятиви́стским замедле́нием вре́мени обычно подразумевают кинематический эффект специальной теории относительности, заключающийся в том, что в движущемся телевсе физические процессы проходят медленнее, чем следовало бы для неподвижного тела по отсчётам времени неподвижной (лабораторной) системы отсчёта.

Релятивистское замедление времени проявляется[1], например, при наблюдении короткоживущих элементарных частиц, образующихся в верхних слоях атмосферы под действиемкосмических лучей и успевающих благодаря ему достичь поверхности Земли.

Данный эффект, наряду с гравитационным замедлением времени учитывается в спутниковых системах навигации, например, в GPS ход времени часов спутников скорректирован на разницу с поверхностью Земли[2], составляющую суммарно 38 микросекунд в день[3].

В качестве иллюстрации релятивистского замедления времени часто приводится парадокс близнецов.

.

. .

.