- •Источники эдс и источники тока. Реальные и идеальные источники энергии. Их внешние характеристики.

- •Режимы работы источников электрической энергии ( режим холостого хода, короткого замыкания, согласованный, номинальный)

- •Обобщённый закон Ома. Закон Ома для участка цепи

- •Первый и второй законы Кирхгофа. Расчёт электричес-кой цепи по законам Кирхгофа ( на примере электрической цепи).

- •Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов.

- •Метод эквивалентных преобразований с одним источником.

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых потенциалов

- •Теорема об активном 2-х полюснике ( принцип эквивалентного генератора)

- •Принцип наложения ( суперпозиции ).

- •Принцип взаимности в линейных электрических цепях.

- •Принцип компенсации.

- •Теорема о взаимных приращениях токов и напряжений ( теорема вариации )

- •Входные и взаимные проводимости. Способы определения.

- •Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду. Назначение этих преобразований.

- •Эквивалентные преобразования последовательно-параллельных электрических схем с источниками и без источников. Назначение указанных преобразований.

- •Потенциальная диаграмма и её построение

- •Баланс мощности для электрических цепей постоянного и синусоидального токов

- •Основные топологические понятия ( граф, подграф, связный граф, направленно - ориентированный граф, дерево, путь, контур, главный контур, ветви связи ).

- •Передача энергии от активного 2-х полюсника, пассивному.

- •Передача электрической энергии по линии электропередач

- •Топологические матрицы графа и их свойства ( матрица соединений, матрица главных сечений, матрица главных контуров)

- •Первый и второй законы Кирхгофа в матричной форме

- •М етод контурных токов в матричной форме.

- •Метод узловых потенциалов в матричной форме.

- •Основные понятия, относящиеся к переменным и синусоидальным токам (мгновенное и амплитудное значение, период, частота, фаза, начальная фаза). Диапазон частот, применяемый в технике.

- •Способы получения переменных токов. Принцип действия машинного генератора переменного тока.

- •Действующее и среднее значение синусоидально изменяющихся величин.

- •Синусоидальный ток в отдельных элементах электрической цепи.

- •Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин

- •Векторная диаграмма. Правила её построения.

- •Комплекс мгновенного значения. Комплексная амплитуда. Комплекс действующего значения.

- •Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме

- •Мощность в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощности. Единицы их измерения. Треугольник мощностей.

- •Коэффициент мощности. Значение реактивной мощности в электрических сетях. Пути повышения коэффициента мощности.

- •Последовательное соединение r-l-c элементов

- •Резонанс напряжений. Условия возникновения резонанса. Резонансная частота.

- •Колебательный контур. Добротность контура.

- •П араллельное соединение r-l-c элементов. Треугольник токов и проводимостей.

- •Резонанс токов. Условия возникновения резонанса. Резонансная частота.

- •Резонансные кривые.

- •Частотные характеристики.

- •Энергетические процессы при резонансе.

- •Резонанс в сложной цепи

- •45. Магнитосвязанные электрические цепи. Анализ процессов в магнитосвязанных электрических цепях. Коэффициент взаимоиндукции. Коэффициент магнитной связи.

- •Уравнение электрической цепи с взаимной индукцией (на примере электрической цепи ).

- •Последовательное соединение индуктивно-связанных катушек. Согласное и встречное соединение. Сопротивление цепи при согласном и встречном соединении катушек.

- •Параллельное соединение индуктивно-связанных катушек. Согласное и встречное соединение. Сопротивление цепи при согласном и встречном соединении катушек.

- •Воздушный трансформатор ( без ферромагнитного сердечника ). Векторная диаграмма воздушного трансформатора. Коэффициент трансформации.

- •50. Падение и потери напряжения в линии электропередач

- •52. Линейные пассивные четырёхполюсники. Уравнения типа «а». Обобщённые параметры. Связь между коэффициентами.

- •53. Симметричный четырёхполюсник. Связь между коэффициентами.

- •54 Вопрос. Определение коэффициентов четырёхполюсника из опытов холостого хода и короткого замыкания.

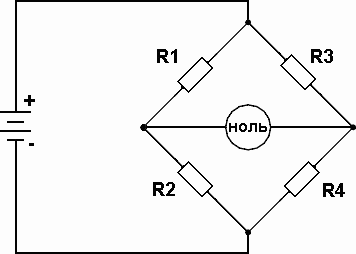

- •57. Понятие о мостовых схемах.

- •58. Область применения трёхфазных устройств. Трёхфазный генератор. Принцип действия

- •59.Симметрия, уравновешенность 3-х фазных систем. Практическое значение этих свойств.

- •60. Соединение трёхфазных источников и потребителей в четырёхпроводной и трёхпроводной схемах.

- •61.Получение кругового вращающегося магнитного поля. Асинхронный и синхронный электродвигатели. Принцип действия.

- •62. Соединение 3-х фазной системы звездой. Соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями.

- •63. Соединение 3-х фазной системы треугольником. Соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями.

57. Понятие о мостовых схемах.

мостовые схемы работают как пара двухкомпонентных делителей напряжения подсоединённых параллельно к источнику напряжения, индикатор нулевого сигнала включён в диагональ моста для определения "баланса" при нулевом сигнале

Сбалансированный мост показывает "ноль", или минимальное значение, на индикаторе.

Любой из четырёх резисторов на верхнем рисунке может быть резистором с неизвестным сопротивлением, и его значение может быть определено из пропорции с другими тремя резисторами, которые "калиброваны" или их сопротивления известны с высокой точностью. Когда мост находится в условиях баланса (индикатор показывает нулевой сигнал), отношение определяется как:

![]()

Условия баланса.

Одним из преимуществ использования мостовой схемы для измерения сопротивлений является то, что напряжение источника питания не влияет на измерения. Практически, чем выше напряжение питания, тем легче обнаружить дисбаланс между четыремя резисторами с помощью индикатора нулевого сигнала, и таким образом повышается чувствительность схемы. Большее напряжение питания ведёт к увеличению точности измерений. Однако из-за уменьшения или увеличения напряжения питания не вносится фундаментальных ошибок в отличии от других схем измерения сопротивлений.

Импедансные мосты работают так же, только уравнение баланса определяется комплексными числами, и амплитуда, и фаза сигналов на диагонали моста должны быть равные, что бы детектор показал "нуль". Детектор нуля, конечно, должен быть устройством, способным обнаруживать очень слабый сигнал переменного тока. Для этого часто используют осциллограф, хотя здесь мог бы использоваться очень чувствительный электромеханический прибор и даже наушники, если частота сигнала лежит в звуковом диапазоне.

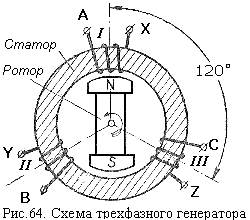

58. Область применения трёхфазных устройств. Трёхфазный генератор. Принцип действия

Трехфазный генератор. Системой трехфазных цепей называют такую совокупность электрических цепей, в которой токоприемники получают питание от общего трехфазного генератора. Трехфазные токоприемники.

Трехфазный генератор служит источником питания как однофазных, так и трехфазных электрических устройств. Однофазные токоприемники, как известно, имеют два внешних зажима. К ним относятся, например, осветительные лампы, различные бытовые приборы, электросварочные аппараты, индукционные печи, электродвигатели с однофазной обмоткой.

Трехфазные устройства в общем случае имеют шесть внешних зажимов. Каждое такое устройство состоит из трех, обычно одинаковых, электрических цепей, которые называются фазами. Примерами трехфазных токоприемников могут служить электрические дуговые печи с тремя электродами или электродвигатели с трехфазной обмоткой.

Трехфазным называется такой генератор, который имеет обмотку, состоящую из трех частей. Каждая часть этой обмотки называется фазой. Поэтому эти генераторы и получили название трехфазных.

|

Представим себе, что ротор модели генератора приведен во вращение с постоянной скоростью против движения часовой стрелки. Тогда, вследствие непрерывного движения полюсов постоянного магнита относительно проводников обмотки статора, в каждой ее фазе будет наводиться э.д.с.

П рименяя

правило правой руки, можно убедиться,

что э.д.с., наводимая в фазе обмотки

северным полюсом вращающегося магнита,

будет действовать в одном направлении,

а наводимая южным полюсом - в другом.

Следовательно, э.д.с. фазы генератора

будет переменной.

рименяя

правило правой руки, можно убедиться,

что э.д.с., наводимая в фазе обмотки

северным полюсом вращающегося магнита,

будет действовать в одном направлении,

а наводимая южным полюсом - в другом.

Следовательно, э.д.с. фазы генератора

будет переменной.

Крайние точки (зажимы) каждой фазы генератора всегда размечают: одну крайнюю точку фазы называют началом, а другую - концом. Начала фаз обозначают латинскими буквами A, B, C, а концы их соответственно - X, Y, Z. Наименования «начало» и «конец» фазы дают, руководствуясь следующим правилом: положительная э. д. с. генератора действует в направлении от конца фазы к ее началу.

Э.д.с. генератора условимся считать положительной, если она наведена северным полюсом вращающегося магнита. Тогда разметка зажимов генератора для случая вращения его ротора против движения часовой стрелки должна быть такой, как показано на рисунке 64.

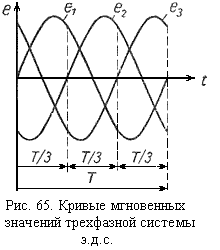

При постоянной скорости вращения полюсов ротора амплитуда и частота э.д.с., создаваемых в фазах обмотки статора, сохраняются неизменными. Однако в каждое мгновение величина и направление действия э.д.с. одной из фаз отличаются от величины и направления действия э.д.с. двух других фаз. Это объясняется пространственным смещением фаз. Все явления во второй фазе повторяют явления в первой фазе, но с опозданием. Говорят, что э. д. с. второй фазы отстает во времени от э.д.с. первой фазы. Поскольку за один оборот двухполюсного ротора генератора происходит полный цикл изменения э.д.с., то время T одного оборота является периодом изменения э.д.с. Очевидно, что для поворота ротора на 120° необходимо время, равное одной трети периода (T/3).

Следовательно, все стадии изменения э.д.с. второй фазы наступают позже соответствующих стадий изменения э.д.с. первой фазы на одну треть периода. Такое же отставание в периодическом изменении э.д.с. наблюдается в третьей фазе по отношению ко второй. Само собой разумеется, что по отношению к первой фазе периодические изменения э.д.с. третьей фазы совершаются с опозданием на две трети периода (2/3 T).

Путем придания соответствующей формы полюсам магнитов можно добиться изменения э.д.с. во времени по закону, близкому к синусоидальному.

Следовательно, если изменение э.д.с. первой фазы генератора происходит по закону синуса

e1 = Eмsinωt ,

то закон изменения э.д.с. второй фазы может быть записан формулой

e2 = Eм sinω (t − T/3) ,

а третьей - формулой

e3 = Eм sinω (t − 2/3 T) ,