- •Глава I. Предмет, задачи и методы спортивной психологии 4

- •Глава I

- •1. Предмет спортивной психологии.

- •Глава III

- •Глава V

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава X

- •Глава I. Предмет, задачи и методы спортивной психологии

- •1. Предмет спортивной психологии

- •2. Возникновение и развитие спортивной психологии

- •3. Спортивная психология в системе наук

- •4. Задачи спортивной психологии

- •5. Методы спортивной психологии

- •1. Основные понятия психологической подготовки

- •2. Основные направления психологической подготовки в спорте

- •3. Виды психологической подготовки спортсменов и команд

- •4. Средства психологической подготовки

- •1. Психологические особенности спортивного соревнования

- •2. Спортивное соревнование как процесс

- •3. Эмоциональные факторы соревновательной деятельности

- •4. Эмоциональное возбуждение и тревожность

- •Глава IV

- •1. Психологическая структура двигательных навыков в спорте

- •2. Психологические особенности технической подготовки

- •3. Особенности протекания психических процессов и функций

- •4. Формирование и совершенствование спортивных навыков

- •1. Основные качественные характеристики движений

- •2. Общие принципы развития двигательных качеств

- •4. Специализированные восприятия двигательных качеств, их осознание

- •1. Психологические особенности тактической подготовки

- •2. Тактическая подготовка и развитие психики

- •3. Психологические основы обучения и тренировки тактики

- •4. Тактическая подготовка как фактор психологической подготовки

- •Глава VII

- •1. Мотивы личности в спорте

- •2. Особенности личности спортсмена

- •3. Групповое взаимодействие в спортивной команде

- •4. Лидерство в спорте

- •5. Социальная фасилитация в спорте

- •Глава VIII

- •1. Восстановление психической работоспособности

- •2. Психологический климат как фактор психогигиены

- •3. Регуляция психических состояний

- •4. Психофармакологические средства в психогигиене

- •Глава IX

- •1. Основные факторы надежности в спорте

- •2. Понятие о психической надежности

- •3. Прогнозирование надежности выступлений на соревнованиях

- •4. Этапы и принципы психологического отбора

- •1. Проблема психологической характеристики вида спорта

- •2. Мотивационная специфика видов спорта

- •4. Психологически значимые условия спорта

- •Литература

- •Реквизиты книги

2. Общие принципы развития двигательных качеств

Практикой спортивной деятельности наработаны многочисленные приемы и методы развития двигательных качеств спортсменов. Имеется немало удачных попыток научной систематизации достижений практики. Тем не менее нам представляются более существенными современные теоретические изыскания в данной области.

В основе теоретических моделей соревновательных действий лежит принцип отражения цели. Согласно этому принципу цели не выдумываются, не ставятся (если это цели, а не фантазии), а выдействываются, то есть исходят из совокупности уже осуществленных человеком, знакомых ему действий. Отсюда выполнение различных тренировочных и соревновательных нагрузок закладывает как реальные цели, так и реальные достижения в развитии способностей.

Другим важным условием построения теоретической модели двигательных способностей является адаптационный ресурс организма – наличные ресурсы по обеспечению функционирования, восстановления и наращивания приспособительных резервов в соответствии с усложняющимися условиями деятельности (в частности, спортивной). Если энергии достаточно и нагрузка воспринимается как новая, то происходят значительно большие

\

!•

изменения двигательных качеств, чем в случае снижения энергетических возможностей и привыкания к нагрузке.

Адаптационные ресурсы организма в двигательной сфере следует рассматривать как проявление спортивной одаренности, то есть предпосылку общих способностей или отдельных моментов способностей, обусловливающих широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности. В этом случае в состав одаренности в качестве задатков должны быть включены двигательные качества (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость).

Учет этих теоретических положений позволил В.В. Бойко сформулировать ряд принципов целенаправленного развития двигательных способностей человека. При этом в качестве конкретных объектов развития могут выступать двигательные качества.

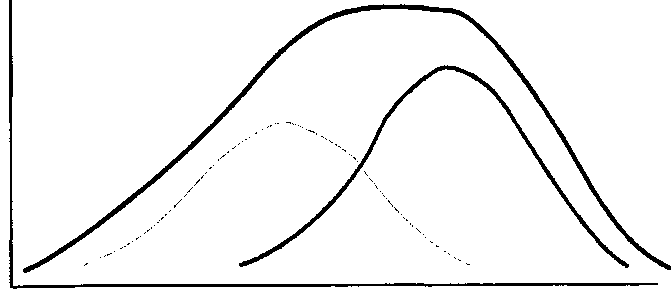

Принцип единой цикловой волны. Основным элементом модели тренировочной деятельности является единая цикловая волна, у которой на горизонтальной оси лежит шкала качества (силы, скорости, выносливости, точности), а на вертикальной оси – шкала количества (число повторов, объем работы, показатели реакции нервномышечной и сердечно-сосудистой системы). Тем самым осуществляется возможность обеспечения единства и перехода количественных изменений в качественные.

Принцип динамической асимметрии. В этом принципе реализовано общенаучное положение теории систем, согласно которому источником развития системы является неравновесность (асимметричность) ее элементов. При этом относительно медленное нарастание волны нагрузок с последующим более быстрым ее снижением (после прохождения гребня) создает предпосылку развития, прогресса качества, а более быстрый подъем с последующим относительно пологим снижением приводит к регрессу, утрате качества (несмотря на то, что может быть проделана такая же по объему и интенсивности работа). Равновесность (симметричность) волны нагрузок способствует сохранению степени развития двигательной способности.

Принцип дискретно-волнового прогрессирования. При многократном повторении волн одной и той же нагрузки реакция организма на нее сглаживается. Если при этом наблюдается заметное снижение нагрузки, то итогом будет уменьшение тренирующего эффекта по части восстановительных процессов, а повышение нагрузки ведет к меньшим изменениям мобилизационных процессов. Этот принцип означает необходимость обеспечения непрерывно-прерывного процесса как условия развития. Нужно

делать перерывы в развитии качеств, но такие, которые не приводили бы к необходимости начинать все с начала.

Принцип системности. Развитие двигательных способностей, представленное в первых трех принципах, отражает лишь одноуровневые процессы. На самом деле каждая из двигательных способностей не развивается изолированно от других. По мере развития силы меняются скоростные характеристики движения, развитие выносливости создает предпосылки точности и т.д. При этом волны нагрузок, накладываясь друг на друга, не только приводят к синтезу качеств (например, скорость + сила = ско-ростно-силовое качество), но и закладывают предпосылки более тонкой дифференцировки, узкой специализации, своеобразного гиперразвития одного качества за счет некоторой утраты другого.

Принцип единства вариативности и постепенности. Волны нагрузок могут быть длинными и пологими, короткими и крутыми. Как правило, реализация принципа единства вариативности и постепенности отчетливо проявляется в тактике и стратегии развития двигательных качеств: вариативность (более резкие колебания) свойственна относительно невысоким цикловым волнам, а постепенность присуща более высоким цикловым волнам, значительному объему нагрузок. Следует помнить, что невысокими (вариативными) нагрузками не удается создать мощного адаптационного резерва. Это хорошо видно в фактах более быстрого вхождения в форму у опытных спортсменов, выполнивших за свою спортивную карьеру огромные по объему нагрузки.

Нагрузка

Рис. 3. Принцип ультраустойчивости в динамике нагрузок

В свою очередь, у крутых волн нагрузки есть свое достоинство: они создают предпосылки для выполнения весьма напряженной текущей деятельности, что после создания условий для отдыха может стать прекрасной базой для постепенных более объемных нагрузок.

Принцип ультраустойчивости. Этот принцип распространяет действие принципа динамической асимметрии вышележащих волн на нижележащие. При этом сохраняется роль смещения гребня волны относительно середины (моды) профиля асимметрии. Если левая ветвь результирующей волны полога и длинна, а правая короче и круче, то это признаки прогресса двигательных способностей, их развития (рис. 3).

Принцип устремленного нарастания качества. Требование данного принципа состоит в том, что каждый компонент тренировочного и соревновательного процесса должен иметь тенденцию к повышению проявлений развиваемого качества, к повышению требований по части реализации данного качества. Так, метателю копья рекомендуется выполнить 20 попыток, каждая из которых была бы лучше предыдущей примерно на 1 метр, а последняя из них приближалась бы к лучшему его достижению.

Принцип максимальной динамичности. Этот принцип хорошо иллюстрируется строительством из кубиков башни максимальной высоты за определенное время. Тактика стройки с широким фундаментом обеспечивает устойчивость конструкции, но требует большего времени, а башня с узким основанием строится быстро, но крайне неустойчива. В соответствии с этим успех спортсмена на соревнованиях может быть в большей или меньшей мере гарантирован фундаментом, достаточным основанием из проделанной работы. Следует учесть, что практически любая работа приемлема для фундамента, но не всякая работа создает высоту башни, то есть нужное двигательное качество. Не следует забывать о том, что долговечность построенной башни также требует прочного фундамента, иными словами, требует от спортсмена немалых усилий даже для поддержания достигнутого уровня развития.

Принцип адекватности контроля. Речь здесь идет о том, что используемые критерии и параметры контроля и оценки двигательных качеств (способностей) должны соответствовать специфике соревновательного действия (действий) спортсмена, этапу (циклу) тренировочного процесса, а также быть надежными, то есть информативными по части проявления тестируемого качества в возможных изменяющихся условиях соревновательной и тренировочной деятельности, в том числе и по части реализации

достигнутого развития двигательных способностей в технике соревновательных действий. Например, спортсмен может достигнуть значительного развития силы, определяемой килограммами штанги, но не сможет реализовать ее в толкании ядра.

Рассмотрите изложенные выше принципы развития двигательных способностей применительно к подготовке в избранном вами виде спорта. Что нужно вам для полноценной реализации этих принципов на практике?

![]()

3. Психологические условия,

задачи и способы развития двигательных качеств

Развитие силы в принципе возможно за счет увеличения физиологического поперечника мышцы, синергии большего числа волокон мышцы, снижения напряжения в мышцах-антагонистах, а также за счет оптимальных вариантов межмышечной координации. Ситуация проявления силы осложняется тем, что имеющиеся рецепторы обеспечивают лишь косвенную информацию о степени напряжения мышцы (рецепторы длины или рецепторы длины и скорости ее изменения). Остальная информация поступает от сухожильных и суставных рецепторов, рецепторов кожи, а также в результате создания зрительного образа движения и изменения формы мышцы.

Рецепторы – периферическая часть анализатора (зрительного, слухового, двигательного, вестибулярного), посредством которой только определенный вид энергии (световой, тепловой, кинетической, химической) преобразуется в нервное возбуждение.

Существенные изменения проявления силы могут быть достигнуты в результате изменения уровня возбуждения в центральной нервной системе при возникновении соответствующего стимула, мотивации, концентрации внимания, а также в различных режимах работы мышцы: динамическом преодолевающем, динамическом уступающем и статическом. Работе над физиологическим поперечником в большей мере способствует динамика образа формы мышцы, информация о величине проявляемой силы (вес, динамометрия, графические и приборные способы фиксации усилий). Синергия мышечных волокон гораздо лучше достигается предварительным растягиванием мышцы, четкостью ритма движений, использованием ускорений в движениях. Опти

![]()

мальные варианты межмышечной координации достигаются имитацией, формированием второсигнальных образов и психомышечной тренировкой.

Развитие скорости в значительной мере зависит от природных предпосылок: соотношения белых и красных мышечных волокон, быстроты двигательной реакции, лабильности (подвижности) нервной системы, скорости переработки информации. Как известно, не все природные предпосылки могут быть успешно компенсированы и не всегда усилия, затраченные на развитие скорости, могут быть оправданы достигнутыми результатами. Тем не менее уменьшение латентного (скрытого) периода двигательной реакции в значительной мере может быть достигнуто за счет прогнозирования ситуации, опережающего отражения и состояния готовности. Проблемы частоты движений в значительной степени компенсируются отбором по лабильности нервной системы и комплектованием экипажей со сходными параметрами по данному свойству. Достижение и поддержание высокой скорости обеспечивается тренировкой реакции выбора, созданием облегченных условий (по типу наклонной дорожки, специальных очков), приобретением опыта, использованием иллюзий скорости (тоннель, темнота, сенсорная депривация), а также выработкой динамического равновесия и психотренингом, направленным на преодоление боязни скорости.

Сенсорная депривация – продолжительное более или менее полное лишение человека одного или нескольких видов сенсорной информации. Потребность в этой информации приводит к активизации воображения, памяти и других механизмов психики. Длительная сенсорная депривация сопряжена с существенными изменениями настроения, сна и бодрствования, концентрации внимания, последовательности мышления, развитием галлюцинаций.

Развитие выносливости в меньшей мере, но все же связано с задатками: соотношением быстрых и медленных волокон, чувствительностью к гипоксии, типом телосложения. Тип телосложения указывается в перечне психологически значимых факторов на основании исследований Э. Кречмера, У. Шеддона, В.М. Русалова и др., установивших зависимость типологических черт психики от параметров телосложения (конституционального типа). Проблемами динамики выносливости чаще всего считаются: утомление нервных центров в результате многократных монотонных или сильных, близких к пороговым воздействий, недостаточное восстановление, необходимость значительных временных затрат. Основными средствами развития выносливости являются: использование переключения внимания и разнообразия тренировочных

![]()

![]()

условий, реализация идей переменной тренировки и тренировки по типу «симулятора», использование электроанальгезии и электростимуляции, эффекта плацебо, идеомоторной тренировки, а также оптимизации техники и волевой подготовки.

Развитие точности также предопределяется некоторыми задатками: типом памяти, пластичностью мышц, выраженностью физиологического тремора, дифференциальными порогами двигательного, вестибулярного, зрительного, слухового анализаторов, динамичностью и концентрированностью нервной системы, типом телосложения.

Динамичность нервной системы – свойство, характеризующее скорость и успешность приспособления индивида к новым условиям. Базируется на легкости возникновения возбуждения и торможения в нервной системе. Является благоприятной предпосылкой обучения.

Концентрированное^ нервной системы – свойство, характеризующее степень локализации, ограничения распространения нервного возбуждения исходным очагом возникновения. Лежит в основе различительной чувствительности, способствует выработке тонких дифферен-цировок в ощущениях.

Основными задачами развития точности движений являются: развитие двигательной памяти, чувствительности анализаторов, выработка динамических стереотипов соревновательных действий, реализация комплекса приемов данного вида спорта.

Динамический стереотип – совокупность условнорефлекторных реакций, характерная для навыков или функциональных состояний, выработанных в результате воздействия ряда последовательных условных стимулов. Каждый из этих стимулов может стать впоследствии пусковым сигналом навыка или функционального состояния. Принцип динамического стереотипа лежит в основе формирования так называемых надежных навыков, исключающих влияние возможных помех.

Средствами соответствующей подготовки спортсмена служат: развитие (на основе перечисленных выше задатков) способностей моделирования движений, образного мышления, экономиза-ции движений, а также решение всевозможных психотехнических задач по точности восприятия, концентрации внимания, управлению психическими состояниями, повышению степени автоматйзированности движений, приобретение соревновательного опыта, овладение мышечной культурой (расслабления, растягивания, пластичности, ритмичности). Практика подготовки спортсменов с акцентом на развитие точности чаще всего приводит к преобладанию интуитивных оценок ситуации, интуиции временнбго предвидения и т.д.

![]()

Особо следует отметить теснейшую взаимосвязь развития двигательных способностей с технической подготовкой спортсмена. Эта связь настолько велика, что исследователи выделяли специальное физическое качество – ловкость, придавая ему функции построения целесообразных движений, способность быстрого построения адекватных движений, интуитивного нахождения оригинальных решений двигательных задач. Гораздо чаще в спорте решающими оказываются успешное овладение навыками и последующее их отточенное совершенствование, хотя не стоит сбрасывать со счетов некоторых общих координационных способностей. Напомним, что в психологии общепризнанно формирование общих способностей на основе частных.

Все ли средства развития двигательных качеств вы используете в своей спортивной подготовке? Как вам удается сочетать развитие двигательных качеств и совершенствование техники? Были ли в практике вашей подготовки случаи, когда для дальнейшего прогресса результатов было необходимо специально развивать силу, выносливость и т.п. качества?

![]()