- •Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн. Коэффициент отражения. Нормированные токи, напряжения, сопротивления и проводимости. Влияние режима линии передачи на кпд.

- •Трансформация сопротивлений. Значение входного сопротивления и проводимость трансформирующего отрезка линии передачи. Реактивные шлейфы. Четвертьволновый и полуволновый трансформаторы.

- •Нормированные матрицы многополюсника. Соотношение нормировки для матрицы рассеяния и проводимостей. Сдвиг плоскостей отсчета фаз на входах многополюсника. Идеальная и реальная матрицы многополюсника.

- •Взаимные многополюсники. Недиссипативные многополюсники. Определение “недиссипативность” в терминах “матрица сопротивлений” и “матрица рассеяния”.

- •Идеальный циркулятор. Идеальный направленный ответвитель. Матрица рассеяния, принцип действия, области применения.

- •Составные многополюсные устройства свч. Принцип декомпозиции в анализе составных многополюсных устройств свч. Условия реактивности четырехполюсника.

- •Управляющие и ферритовые устройства свч. Механические коммутаторы, фазовращатели, аттенюаторы. Антенные переключатели на газовых разрядниках.

- •Коммутационные свч диоды. Дискретные фазовращатели на коммутационных диодах: отражательные фазовращатели, проходные фазовращатели.

- •Ферритовые устройства свч. Независимые и управляющие устройства с ферритами: устройство на основе эффекта Фарадея, устройства с поперечно-подмагниченными ферритами.

- •Невзаимные и управляющие устройства с ферритами: резонансный вентиль на полосковой линии передачи, вентиль со смещением поля, ферритовые фазовращатели, тороидальные фазовращатели.

- •Классификация антенн. Структурная схема антенны. Электромагнитные поля излучающих систем: дальняя зона, промежуточная область, ближняя зона. Основные соотношения для полей.

- •Диаграмма направленности антенны. Способы представления: в прямоугольной системе координат; полярной системе координат; картографическое изображение.

- •Вторичные параметры, характеризующие направленность антенн: коэффициент направленного действия; ширина луча диаграммы направленности, уровень боковых лепестков.

- •Электрический вибратор: диаграмма направленности, сопротивление излучения и коэффициент направленного действия вибратора. Расчет входного сопротивления вибратора методом эквивалентных схем.

- •Симметричный магнитный вибратор. Конструкция, использование принципа перестановочной двойственности для определения поля в дальней зоне, а также проводимости излучения и входной проводимости.

- •Вибраторные антенны. Конструкции вибраторных антенн: разновидности полуволновых вибраторов; шунтовые вибраторы; не симметричные вибраторы. Способы питания антенн.

- •Частотно независимые антенны: двухзаходная спираль Архимеда, конструкции частотно не зависимых антенн. Автоматическая отсечка излучающих токов, диаграммы направленности.

- •Турникетные антенны. Конструкции. Режим всенаправленного излучения. Амплитудная дн, фазовая дн. Режим регулируемой поляризации волн.

- •Щелевые антенны. Излучение щели в экране ограниченных размеров. Конструкция, особенности подведения питания, входное сопротивление, диаграмма направленности. Варианты использования щелей в волноводах.

- •Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным возбуждением щелей. Несинфазные многощелевые волноводные антенны. Конструкции, основные характеристики.

- •Полосковые и микрополосковые антенны. Конструкции, достоинства и недостатки антенны. Распределение магнитных токов. Диаграмма направленности в плоскости е и н.

- •Логопериодические антенны. Особенности и конструкции, входное сопротивление, дн.

- •Апертурные антенны: рупорные антенны. Линзовые антенны: диэлектрическая линза, линзы Люнеберга, металлопластинчатые линзы с повышенной фазовой скоростью.

Управляющие и ферритовые устройства свч. Механические коммутаторы, фазовращатели, аттенюаторы. Антенные переключатели на газовых разрядниках.

Управляющие устройства позволяют регулировать амплитуды и фазы сигналов СВЧ или изменять пути их прохождения в трактах. В механических управляющих устройствах изменение параметров передачи сигналов происходит вследствие перемещения отдельных частей устройства. В электрических управляющих устройствах параметры тракта изменяются без каких-либо перемещений его частей под прямым воздействием электрических сигналов управления.

В зависимости от выполняемых функций можно выделить следующие управляющие устройства СВЧ.

Выключатели — четырехполюсники, обеспечивающие либо согласованную передачу сигнала со входа на выход (открытое состояние), либо отсутствие передачи сигнала (закрытое состояние или режим запирания). Режим запирания может быть реализован путем либо полного отражения сигнала, либо его поглощения.

Коммутаторы — многополюсники, имеющие один или несколько входов и ряд выходов. Сигналы, поданные на входы, поступают по одному или нескольким изменяемым при переключении каналам на выходы с минимальными потерями и при выполнении условий согласования.

Отражательные фазовращатели — двухполюсники с регулируемой фазой коэффициента отражения (плавно или ступеньками) при модуле коэффициента отражения, близком единице. В идеале отражательный фазовращатель представляет собой переменное реактивное сопротивление и может быть реализован в виде коротко замкнутого или разомкнутого шлейфа переменной длины.

Проходные фазовращатели — согласованные четырехполюсники, в идеале реактивные, обладающие переменной фазой коэффициента передачи. Проходные фазовращатели бывают плавными (с непрерывным изменением фазы) и ступенчатыми (дискретными), в которых фаза принимает ряд фиксированных значений, различающихся на постоянную величину ∆φ- дискрет фазы.

Аттенюаторы — четырехполюсники, обеспечивающие плавное или дискретное изменение вносимого ослабления от минимального значения Lmin до максимального значения Lmax.

Ограничители мощности – саморегулирующиеся согласованные четырехполюсники, пропускающие слабые сигналы почти без ослабления и резко ограничивающие интенсивность сигналов, мощность которых превышает заданный пороговый уровень.

М

еханические

коммутаторы, фазовращатели и аттенюаторы.

В волноводных трактах часто применяют

механические выключатели

и

переключатели.

В

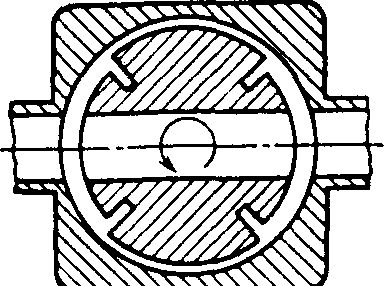

простейшем выключателе (рис. 1, левее)

соединение между волноводами производится

с помощью волно-водного канала в

поворотном металлическом роторе. Для

надежно-го электрического контакта на

боковой поверхности ротора выполняют

дроссельные канавки (типа обычного

дроссельного фланца). При повороте

ротора на 90° волноводы закорачиваются

поверхностью ротора, а дроссельные

канавки препятствуют просачиванию

сигнала по зазору между ротором и

корпусом. В более сложном переключателе

(рис. 1, правее) ротор содержит три

волноводных канала, допускающих

четыре типа соединений между четырьмя

входами.

еханические

коммутаторы, фазовращатели и аттенюаторы.

В волноводных трактах часто применяют

механические выключатели

и

переключатели.

В

простейшем выключателе (рис. 1, левее)

соединение между волноводами производится

с помощью волно-водного канала в

поворотном металлическом роторе. Для

надежно-го электрического контакта на

боковой поверхности ротора выполняют

дроссельные канавки (типа обычного

дроссельного фланца). При повороте

ротора на 90° волноводы закорачиваются

поверхностью ротора, а дроссельные

канавки препятствуют просачиванию

сигнала по зазору между ротором и

корпусом. В более сложном переключателе

(рис. 1, правее) ротор содержит три

волноводных канала, допускающих

четыре типа соединений между четырьмя

входами.

В

механических фазовращателях

проходного

типа изменение электрической длины

отрезков линии передачи можно осуществлять,

регулируя их геометрическую длину или

изменяя коэффициент фазы. Рассмотрим

принцип действия механического

фазовращателя, известного под названием

“тромбон”. Этот фазовращатель для

жесткого коаксиального тракта показан

на рис.а. Для обеспечения согласования

точки скользящих контактов во внутреннем

и внешнем проводниках коаксиального

волновода разнесены по длине линии, так

что на всех стыкуемых между собой

отрезках линии передачи сохраняется

одинаковое отношение диаметров внешнего

и внутреннего проводников, т.е.

обеспечивается постоянное волновое

сопротивление.

В

механических фазовращателях

проходного

типа изменение электрической длины

отрезков линии передачи можно осуществлять,

регулируя их геометрическую длину или

изменяя коэффициент фазы. Рассмотрим

принцип действия механического

фазовращателя, известного под названием

“тромбон”. Этот фазовращатель для

жесткого коаксиального тракта показан

на рис.а. Для обеспечения согласования

точки скользящих контактов во внутреннем

и внешнем проводниках коаксиального

волновода разнесены по длине линии, так

что на всех стыкуемых между собой

отрезках линии передачи сохраняется

одинаковое отношение диаметров внешнего

и внутреннего проводников, т.е.

обеспечивается постоянное волновое

сопротивление.

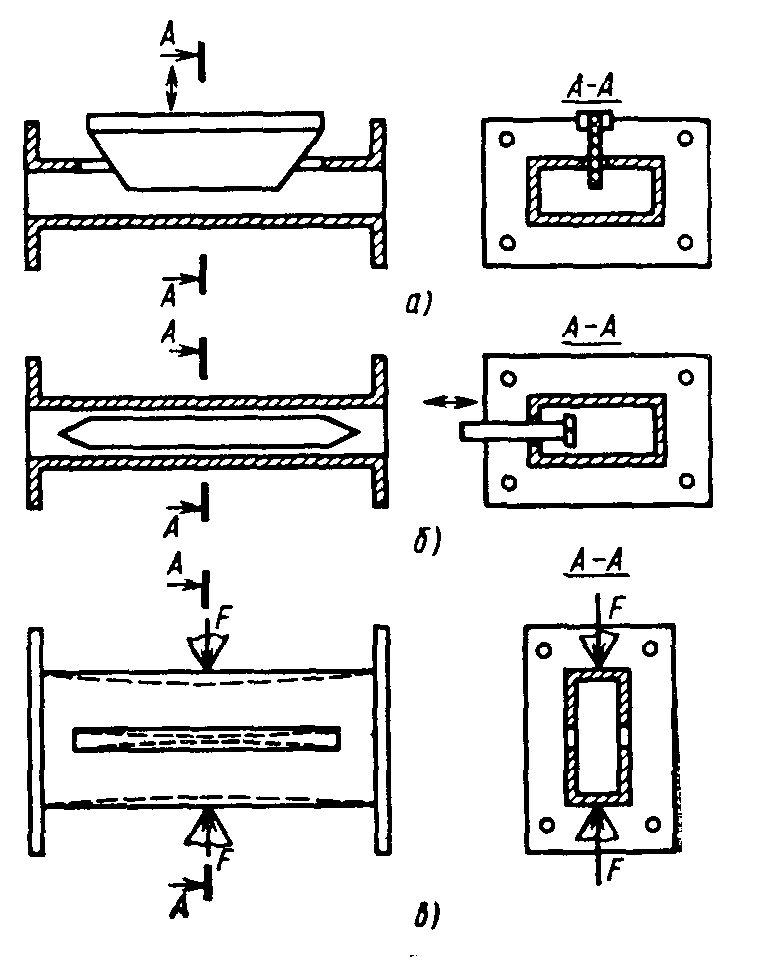

Волноводные фазовращатели с изменением коэффициента фазы волны Н10 прямоугольного волновода показаны на рис.б.

В конструкции на рис.а диэлектрическую

пластину погружают параллельно силовым

линиям Е

в

прямоугольный волновод через неизлучающую

щель в середине широкой стенки, что

приводит к замедлению волны и увеличению

запаздывания на выходе фазовращателя.

Скосы на краях диэлектрической пластины

играют роль плавных переходов,

обеспечивающих согласование фазовращателя.

В конструкции на рис.б

диэлектрическая

пластина перемещается от края к центру

волновода держателем, пропущенным через

отверстие в боковой стенке волновода.

При продвижении пластины в область

большей концентрации поля Е

увеличиваются

замедление волны в волноводе и

запаздывание, вносимое фазовращателем.

Края пластины скошены для уменьшения

отражений. В конструкции на рис.в

волновод

выполнен из упругого металла и в середине

широких стенок прорезаны неизлучающие

продольные щели. Под действием внешнего

усилия ,

приложенного

к узким стенкам волновода, ширина

волновода изменяется, что приводит к

изменению критической длины волны

и фазовой скорости волны Н10.

конструкции на рис.а диэлектрическую

пластину погружают параллельно силовым

линиям Е

в

прямоугольный волновод через неизлучающую

щель в середине широкой стенки, что

приводит к замедлению волны и увеличению

запаздывания на выходе фазовращателя.

Скосы на краях диэлектрической пластины

играют роль плавных переходов,

обеспечивающих согласование фазовращателя.

В конструкции на рис.б

диэлектрическая

пластина перемещается от края к центру

волновода держателем, пропущенным через

отверстие в боковой стенке волновода.

При продвижении пластины в область

большей концентрации поля Е

увеличиваются

замедление волны в волноводе и

запаздывание, вносимое фазовращателем.

Края пластины скошены для уменьшения

отражений. В конструкции на рис.в

волновод

выполнен из упругого металла и в середине

широких стенок прорезаны неизлучающие

продольные щели. Под действием внешнего

усилия ,

приложенного

к узким стенкам волновода, ширина

волновода изменяется, что приводит к

изменению критической длины волны

и фазовой скорости волны Н10.

Для создания переменных аттенюаторов обычно используют явление экспоненциального ослабления волн в запредельных волноводах. На рис. показаны схемы коаксиальных аттенюаторов на основе отрезка круглого волновода переменной длины и малого диаметра, в котором волны всех типов являются нераспространяющимися. В схеме рис.а в запредельном круглом волноводе возбуждается волна типа E01 с помощью емкостного зонда, а в схеме рис.б – волна типа H10 с помощью петли связи. Ослабленные колебания этих волн принимаются на другом конце круглого волновода емкостным зондом или петлей связи, соединенными с коаксиальным волноводом. Ослабление аттенюаторов (дБ) на запредельных волноводах прямо пропорционально длине отрезка запредельного волновода и поэтому может быть изменено в широких пределах. Аттенюаторы по схемам рис.а,б не согласованы, ослабление в них обусловлено отражениями от входов.

Для согласования входов в схемы запредельных аттенюаторов вводят поглощающие элементы. На рис.в показан согласованный аттенюатор на запредельном волноводе с поглощающими резисторами. Центральный проводник входного коаксиального волновода, замкнутого на согласованную нагрузку R1, возбуждает в круглом волноводе бокового ответвления затухающую волну типа Н11 принимаемую на другом конце волновода индуктивным зондом. В цепь зонда включена поглощающая вставка R2, обеспечивающая согласование на выходе аттенюатора. Изменение ослабления происходит при изменении длины круглого волновода с помощью скользящего соединения во внешнем проводнике выходного коаксиального волновода.

В волноводных трактах применяют также волноводные аттенюаторы с поглощающими пластинками. По конструкции такие аттенюаторы аналогичны волноводным фазовращателям, показанным на рис. выше, но вместо диэлектрических пластин в них применяют пластины из поглощающего материала.

Антенные

переключатели на газовых разрядниках.

Антенные

переключатели применяют в импульсных

РЛС при использовании общей антенны

для передачи мощного импульса и для

приема отраженных от целей сигналов.

На время излучения импульса приемник

должен быть отключен от тракта и защищен

от действия мощного сигнала. В паузах

между импульсами к антенне должен быть

подключен приемник, а передатчик должен

быть изолирован от тракта, чтобы не

было ослабления принимаемых сигналов.

Антенные

переключатели на газовых разрядниках.

Антенные

переключатели применяют в импульсных

РЛС при использовании общей антенны

для передачи мощного импульса и для

приема отраженных от целей сигналов.

На время излучения импульса приемник

должен быть отключен от тракта и защищен

от действия мощного сигнала. В паузах

между импульсами к антенне должен быть

подключен приемник, а передатчик должен

быть изолирован от тракта, чтобы не

было ослабления принимаемых сигналов.

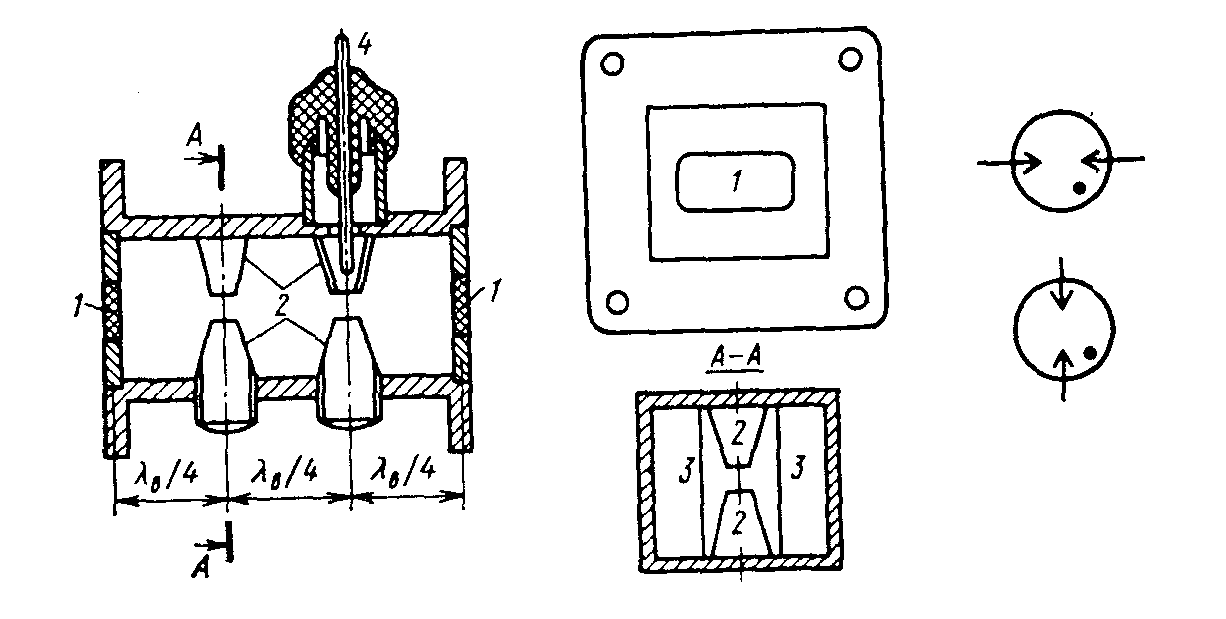

На рис. обозначения: 1 — резонансные “окна”; 2 — конусные электроды; 3 — индуктивная диафрагма; 4 — электрод поджига.

В большинстве антенных переключателей используют специальные электровакуумные приборы – газовые разрядники. Резонансный волноводный газовый разрядник представляет собой герметичный отрезок прямоугольного волновода, заполненный смесью паров воды с аргоном или водородом при низком давлении (102—104 Па). На входе и выходе разрядника установлены резонансные диафрагмы, герметизированные пластинками из стекла или керамики (“окна”). Внутри разрядника на средней линии широкой стенки волновода на расстоянии λв/4 один от другого и от окон связи располагаются конусные разрядные электроды, представляющие собой при отсутствии разряда емкостные штыри. Разрядные электроды совмещают с согласующими индуктивными диафрагмами, дополняющими схемы замещения электродов до параллельных резонансных контуров. Для слабых проходящих сигналов разрядник представляет собой полосовой фильтр с четвертьволновыми связями, имеющий относительную полосу пропускания 5—10%. Переключение разрядника на отражение сигнала происходит автоматически под действием мощного сигнала передатчика.