- •Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн. Коэффициент отражения. Нормированные токи, напряжения, сопротивления и проводимости. Влияние режима линии передачи на кпд.

- •Трансформация сопротивлений. Значение входного сопротивления и проводимость трансформирующего отрезка линии передачи. Реактивные шлейфы. Четвертьволновый и полуволновый трансформаторы.

- •Нормированные матрицы многополюсника. Соотношение нормировки для матрицы рассеяния и проводимостей. Сдвиг плоскостей отсчета фаз на входах многополюсника. Идеальная и реальная матрицы многополюсника.

- •Взаимные многополюсники. Недиссипативные многополюсники. Определение “недиссипативность” в терминах “матрица сопротивлений” и “матрица рассеяния”.

- •Идеальный циркулятор. Идеальный направленный ответвитель. Матрица рассеяния, принцип действия, области применения.

- •Составные многополюсные устройства свч. Принцип декомпозиции в анализе составных многополюсных устройств свч. Условия реактивности четырехполюсника.

- •Управляющие и ферритовые устройства свч. Механические коммутаторы, фазовращатели, аттенюаторы. Антенные переключатели на газовых разрядниках.

- •Коммутационные свч диоды. Дискретные фазовращатели на коммутационных диодах: отражательные фазовращатели, проходные фазовращатели.

- •Ферритовые устройства свч. Независимые и управляющие устройства с ферритами: устройство на основе эффекта Фарадея, устройства с поперечно-подмагниченными ферритами.

- •Невзаимные и управляющие устройства с ферритами: резонансный вентиль на полосковой линии передачи, вентиль со смещением поля, ферритовые фазовращатели, тороидальные фазовращатели.

- •Классификация антенн. Структурная схема антенны. Электромагнитные поля излучающих систем: дальняя зона, промежуточная область, ближняя зона. Основные соотношения для полей.

- •Диаграмма направленности антенны. Способы представления: в прямоугольной системе координат; полярной системе координат; картографическое изображение.

- •Вторичные параметры, характеризующие направленность антенн: коэффициент направленного действия; ширина луча диаграммы направленности, уровень боковых лепестков.

- •Электрический вибратор: диаграмма направленности, сопротивление излучения и коэффициент направленного действия вибратора. Расчет входного сопротивления вибратора методом эквивалентных схем.

- •Симметричный магнитный вибратор. Конструкция, использование принципа перестановочной двойственности для определения поля в дальней зоне, а также проводимости излучения и входной проводимости.

- •Вибраторные антенны. Конструкции вибраторных антенн: разновидности полуволновых вибраторов; шунтовые вибраторы; не симметричные вибраторы. Способы питания антенн.

- •Частотно независимые антенны: двухзаходная спираль Архимеда, конструкции частотно не зависимых антенн. Автоматическая отсечка излучающих токов, диаграммы направленности.

- •Турникетные антенны. Конструкции. Режим всенаправленного излучения. Амплитудная дн, фазовая дн. Режим регулируемой поляризации волн.

- •Щелевые антенны. Излучение щели в экране ограниченных размеров. Конструкция, особенности подведения питания, входное сопротивление, диаграмма направленности. Варианты использования щелей в волноводах.

- •Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным возбуждением щелей. Несинфазные многощелевые волноводные антенны. Конструкции, основные характеристики.

- •Полосковые и микрополосковые антенны. Конструкции, достоинства и недостатки антенны. Распределение магнитных токов. Диаграмма направленности в плоскости е и н.

- •Логопериодические антенны. Особенности и конструкции, входное сопротивление, дн.

- •Апертурные антенны: рупорные антенны. Линзовые антенны: диэлектрическая линза, линзы Люнеберга, металлопластинчатые линзы с повышенной фазовой скоростью.

Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным возбуждением щелей. Несинфазные многощелевые волноводные антенны. Конструкции, основные характеристики.

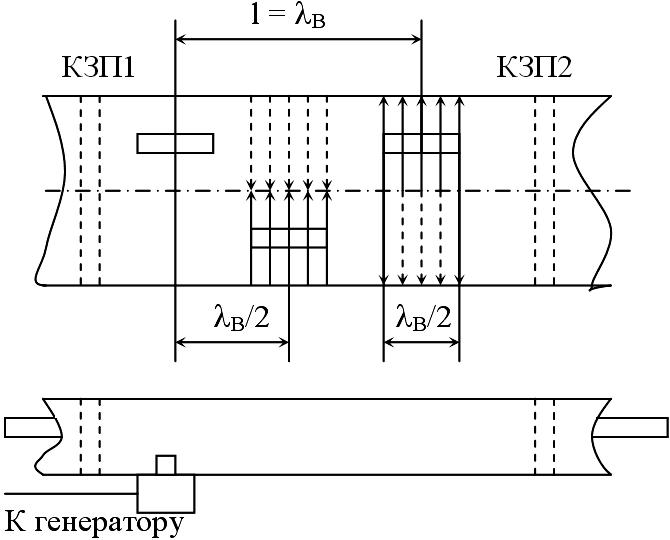

Для получения узких диаграмм направленности и соответственно повышения КНД используются антенны на базе прямоугольного волновода состоящих из многих щелей. Одним из вариантов является много щелевая антенна с синфазным возбуждением щелей. Представляет собой конструкцию из закороченного волновода, у которого в широкой стенке сделаны продольные щели в шахматном порядке.

Р

асположение

щелей на расстоянии В

в одном ряду

обеспечивает их синфазное возбуждение.

Во втором ряду щели смещены относительно

первого ряда на расстояние В/2

и они также возбуждаются синфазно по

отношению к первому ряду. При выполнении

антенны из поперечных щелей, при

расположении щели на расстоянии В

происходит рост боковых лепестков,

поэтому такие антенны менее распространены.

асположение

щелей на расстоянии В

в одном ряду

обеспечивает их синфазное возбуждение.

Во втором ряду щели смещены относительно

первого ряда на расстояние В/2

и они также возбуждаются синфазно по

отношению к первому ряду. При выполнении

антенны из поперечных щелей, при

расположении щели на расстоянии В

происходит рост боковых лепестков,

поэтому такие антенны менее распространены.

КЗ поршни (КЗП) используются для настройки соответственно коаксиально-волнового перехода, максимум стоячей волны должен приходится на место положения зонда. КЗП2 используют для настройки возбуждения щелей, излучение на них будет максимальное, если максимальная густота силовых линий попадает в центр щели.

Характеристика направленности такой антенны может быть рассчитана по формуле:

,

,

где n – число щелей,

d – расстояние между центрами соседних щелей (вдоль оси х);

- угол между нормами к широкой стенке волновода и направлением на точку наблюдения;

=2/ - коэффициент фазы.

КНД в плоскости вектора Е (xOy) может быть определен выражением

D

=3,2![]() .

.

Удовлетворительное согласование получается в узкой полосе частот, в связи с привязкой размеров к длине волны.

При условии, что

расстояние между щелями

![]()

![]()

![]()

Несинфазные многощелевые волноводные антенны.

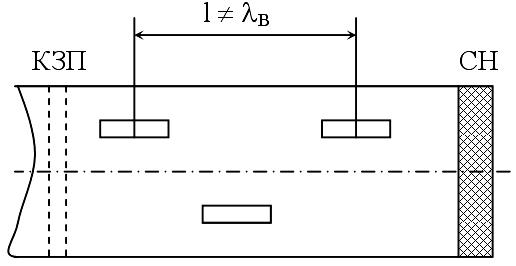

Для получения узких диаграмм направленности и соответственно повышения КНД используются антенны на базе прямоугольного волновода состоящих из многих щелей. Одним из вариантов является многощелевая антенна с несинфазным возбуждением щелей. Представляет собой конструкцию из закороченного волновода, у которого в широкой стенке сделаны продольные щели в шахматном порядке.

Р асположение

щелей на расстоянии несколько отличном

от В

в одном ряду обеспечивает их несинфазное

возбуждение. Соседние щели в этом случае

возбуждаются с небольшой разностью

фаз. Волна, отраженная от конца волновода,

полностью поглощается согласованной

нагрузкой (СН).

асположение

щелей на расстоянии несколько отличном

от В

в одном ряду обеспечивает их несинфазное

возбуждение. Соседние щели в этом случае

возбуждаются с небольшой разностью

фаз. Волна, отраженная от конца волновода,

полностью поглощается согласованной

нагрузкой (СН).

Со стороны зондового перехода имеется коротко замыкающий поршень (КЗП), а с другого конца волновода согласованная нагрузка.

КЗ поршень используется для настройки возбуждения щелей, излучение на них будет максимальное, если максимальная густота силовых линий попадает в центр щели.

Фазы токов возбуждающих щели изменяются вдоль антенны по линейному закону, что приводит к изменению направления максимального излучения.

Полосковые и микрополосковые антенны. Конструкции, достоинства и недостатки антенны. Распределение магнитных токов. Диаграмма направленности в плоскости е и н.

П олосковые

и микрополосковые антенны выполняют

по интегральной технологии, как и другие

устройства СВЧ (делители мощности,

фазовращатели, согласующие элементы).

К достоинствам этого вида антенн

относятся простота, сравнительно

небольшие объем и масса, низкопрофильность,

т.е. малое аэродинамическое сопротивление

при размещении на поверхности летающих

объектов.

олосковые

и микрополосковые антенны выполняют

по интегральной технологии, как и другие

устройства СВЧ (делители мощности,

фазовращатели, согласующие элементы).

К достоинствам этого вида антенн

относятся простота, сравнительно

небольшие объем и масса, низкопрофильность,

т.е. малое аэродинамическое сопротивление

при размещении на поверхности летающих

объектов.

Составными частями простейшего полоскового излучателя (см. рис.) являются металлическая пластина 1, экран 3 и диэлектрическое основание 2 (подложка). Форма металлических пластин-излучателей весьма разнообразна. Наиболее распространены пластины прямоугольной, круглой и эллиптической формы. Возбуждение пластин может осуществляться либо коаксиальной линией через отверстие в экране и подложке, либо полосковой линией в плоскости пластины. В качестве диэлектрического основания обычно используются диэлектрики с параметрами: r2,510,0 и tg10-4-10-3. Толщина основания h может составлять (0,10,01).

Микрополосковые излучатели относятся к резонансным антеннам. Упрощенно можно считать, что объемный резонатор микрополоскового излучателя ограничен вертикальными стенками из идеального магнитопроводящего материала, расположенными по периметру пластины. В прямоугольных микрополосковых антеннах используется низший тип резонанса, при котором

LВ/2,

где 0![]() - длина волны в полосковой линии передачи

с шириной проводника /2.

- длина волны в полосковой линии передачи

с шириной проводника /2.

Составляющая

электрического поля

![]() в

поперечном сечении плоской линии (вдоль

координаты у) между пластиной и экраном

распределена почти равномерно, а в

продольном (вдоль координаты х) – по

синусоидальному закону с пучностями

на краях пластины. Заметные отклонения

от такого идеализированного распределения

наблюдаются только вблизи углов пластины

и в окрестности точки питания.

в

поперечном сечении плоской линии (вдоль

координаты у) между пластиной и экраном

распределена почти равномерно, а в

продольном (вдоль координаты х) – по

синусоидальному закону с пучностями

на краях пластины. Заметные отклонения

от такого идеализированного распределения

наблюдаются только вблизи углов пластины

и в окрестности точки питания.

Существенным недостатком одиночного микрополоскового излучателя является узкополосность, связанная с резонансным механизмом действия антенны.

Р аспределение

магнитных токов

аспределение

магнитных токов

![]() и

и

![]() в эквивалентной щели, построенное исходя

из картины распределения поля

в резонаторе прямоугольной формы

микрополосковой антенны. Главную роль

в формировании излучаемого поля играют

равномерно распределенные синфазные

токи

1

и

3,

создающие линейно поляризованное

излучение с вектором Е, параллельным

оси х. Токи

2

и

4

содержат на каждой боковой стороне

пластины по два противофазных участка,

излучение которых, в значительной

степени взаимно компенсируется (точная

компенсация имеет место в плоскостях

zOx

и zOy).

в эквивалентной щели, построенное исходя

из картины распределения поля

в резонаторе прямоугольной формы

микрополосковой антенны. Главную роль

в формировании излучаемого поля играют

равномерно распределенные синфазные

токи

1

и

3,

создающие линейно поляризованное

излучение с вектором Е, параллельным

оси х. Токи

2

и

4

содержат на каждой боковой стороне

пластины по два противофазных участка,

излучение которых, в значительной

степени взаимно компенсируется (точная

компенсация имеет место в плоскостях

zOx

и zOy).

Можно получить следующие выражения для ДН прямоугольной микрополосковой антенны:

![]()

,

,

где

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

В выражении для f

первый член в скобках соответствует

излучению двух торцевых щелей с

равномерным распределением магнитного

тока, второй член – излучению боковых

щелей. Размер L

должен определятся из условия резонанса

L0,50![]() .

.

Характерный вид ДН прямоугольной микрополосковой антенны изображен на рисунке.

ДН микрополосковой антенны с прямоугольной пластиной в плоскости Е (а) и в плоскости Н (б)