- •Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн. Коэффициент отражения. Нормированные токи, напряжения, сопротивления и проводимости. Влияние режима линии передачи на кпд.

- •Трансформация сопротивлений. Значение входного сопротивления и проводимость трансформирующего отрезка линии передачи. Реактивные шлейфы. Четвертьволновый и полуволновый трансформаторы.

- •Нормированные матрицы многополюсника. Соотношение нормировки для матрицы рассеяния и проводимостей. Сдвиг плоскостей отсчета фаз на входах многополюсника. Идеальная и реальная матрицы многополюсника.

- •Взаимные многополюсники. Недиссипативные многополюсники. Определение “недиссипативность” в терминах “матрица сопротивлений” и “матрица рассеяния”.

- •Идеальный циркулятор. Идеальный направленный ответвитель. Матрица рассеяния, принцип действия, области применения.

- •Составные многополюсные устройства свч. Принцип декомпозиции в анализе составных многополюсных устройств свч. Условия реактивности четырехполюсника.

- •Управляющие и ферритовые устройства свч. Механические коммутаторы, фазовращатели, аттенюаторы. Антенные переключатели на газовых разрядниках.

- •Коммутационные свч диоды. Дискретные фазовращатели на коммутационных диодах: отражательные фазовращатели, проходные фазовращатели.

- •Ферритовые устройства свч. Независимые и управляющие устройства с ферритами: устройство на основе эффекта Фарадея, устройства с поперечно-подмагниченными ферритами.

- •Невзаимные и управляющие устройства с ферритами: резонансный вентиль на полосковой линии передачи, вентиль со смещением поля, ферритовые фазовращатели, тороидальные фазовращатели.

- •Классификация антенн. Структурная схема антенны. Электромагнитные поля излучающих систем: дальняя зона, промежуточная область, ближняя зона. Основные соотношения для полей.

- •Диаграмма направленности антенны. Способы представления: в прямоугольной системе координат; полярной системе координат; картографическое изображение.

- •Вторичные параметры, характеризующие направленность антенн: коэффициент направленного действия; ширина луча диаграммы направленности, уровень боковых лепестков.

- •Электрический вибратор: диаграмма направленности, сопротивление излучения и коэффициент направленного действия вибратора. Расчет входного сопротивления вибратора методом эквивалентных схем.

- •Симметричный магнитный вибратор. Конструкция, использование принципа перестановочной двойственности для определения поля в дальней зоне, а также проводимости излучения и входной проводимости.

- •Вибраторные антенны. Конструкции вибраторных антенн: разновидности полуволновых вибраторов; шунтовые вибраторы; не симметричные вибраторы. Способы питания антенн.

- •Частотно независимые антенны: двухзаходная спираль Архимеда, конструкции частотно не зависимых антенн. Автоматическая отсечка излучающих токов, диаграммы направленности.

- •Турникетные антенны. Конструкции. Режим всенаправленного излучения. Амплитудная дн, фазовая дн. Режим регулируемой поляризации волн.

- •Щелевые антенны. Излучение щели в экране ограниченных размеров. Конструкция, особенности подведения питания, входное сопротивление, диаграмма направленности. Варианты использования щелей в волноводах.

- •Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным возбуждением щелей. Несинфазные многощелевые волноводные антенны. Конструкции, основные характеристики.

- •Полосковые и микрополосковые антенны. Конструкции, достоинства и недостатки антенны. Распределение магнитных токов. Диаграмма направленности в плоскости е и н.

- •Логопериодические антенны. Особенности и конструкции, входное сопротивление, дн.

- •Апертурные антенны: рупорные антенны. Линзовые антенны: диэлектрическая линза, линзы Люнеберга, металлопластинчатые линзы с повышенной фазовой скоростью.

Классификация антенн. Структурная схема антенны. Электромагнитные поля излучающих систем: дальняя зона, промежуточная область, ближняя зона. Основные соотношения для полей.

Антенны относятся к пассивным компонентам радиосистем, и в конструктивном отношении они представляют сочетание проводников и магнитодиэлектриков. Наряду с выполнением основных функций излучения и приема радиоволн современные антенны выполняют важнейшие функции пространственной фильтрации радиосигналов, обеспечивая направленность действия радиосистем и осуществляя пеленгацию источников радиоизлучения и радиолокационных целей.

По способу формирования излучаемого поля выделяют следующие четыре класса антенн:

1. Излучатели небольших размеров (l<<k) для диапазона частот 10 кГц— 1 ГГц. К числу антенн этого класса относятся одиночные вибраторные и щелевые излучатели, полосковые и микрополосковые антенны, рамочные антенны, а также частотно-независимые излучатели.

2. Антенны бегущей волны размерами от λ, до 10λ для диапазона частот 3 МГц— 10 ГГц. Сюда относятся спиральные, диэлектрические, директорные, импедансные антенны, а также антенны “вытекающей” волны.

3. Антенные решетки размерами от λ до 100λ, и более для частот 3 Мгц — 30 ГГц. Это антенны, состоящие из большого числа отдельных излучателей. Независимая регулировка фаз (а иногда и амплитуд) возбуждения каждого элемента антенной решетки обеспечивает возможность электрического управления диаграммой направленности. Применяются линейные, плоские, кольцевые, выпуклые и конформные (совпадающие с формой объекта установки) антенные решетки.

4. Апертурные антенны размерами от λ, до 1000λ, для диапазона частот 100 МГц—100 ГГц и выше. Наиболее распространены зеркальные, рупорные и линзовые апертурные антенны. К апертурным антеннам примыкают так называемые “гибридные” антенны, представляющие сочетание зеркал или линз с облучающей системой в виде антенной решетки.

С труктурная

схема антенны. В

схеме конкретной антенны можно выделить

следующие элементы: вход, согласующее

устройство, распределитель и излучающую

систему. Под входом

антенны

обычно понимают сечение линии передачи

с волной заданного типа. Положение этого

сечения должно быть указано точно, что

необходимо для однозначного

электрического расчета тракта. Современные

антенны могут иметь несколько, а иногда

сотни и тысячи входов. Эти входы могут

использоваться для одновременной

работы антенны на различных частотах

или же для независимого формирования

нескольких различающихся характеристик

направленности.

труктурная

схема антенны. В

схеме конкретной антенны можно выделить

следующие элементы: вход, согласующее

устройство, распределитель и излучающую

систему. Под входом

антенны

обычно понимают сечение линии передачи

с волной заданного типа. Положение этого

сечения должно быть указано точно, что

необходимо для однозначного

электрического расчета тракта. Современные

антенны могут иметь несколько, а иногда

сотни и тысячи входов. Эти входы могут

использоваться для одновременной

работы антенны на различных частотах

или же для независимого формирования

нескольких различающихся характеристик

направленности.

Согласующее устройство предназначается для обеспечения режима питающей линии, как можно более близкого к бегущей волне. Наряду с обычными схемами узкополосного и широкополосного согласования в антеннах часто используются возможности согласования входа путем рационального выбора ряда конструктивных размеров в распределителе.

Распределитель антенны представляет конструкцию из проводников и диэлектриков и предназначен для создания нужного закона распределения излучающих токов, обеспечивающего формирование требуемой характеристики направленности.

И наконец, излучающая

система

представляет

собой область пространства, в которой

протекают токи, возбуждающие

электромагнитные волны.

наконец, излучающая

система

представляет

собой область пространства, в которой

протекают токи, возбуждающие

электромагнитные волны.

Рис. – к расчету электромагнитных полей излучающих систем: а — общий случай; б — точка наблюдения в дальней зоне

Введем

сферическую систему координат R,

θ,

φ, центр которой помещен внутри излучающей

системы (рис.а). Пусть точки Q(x',

у', z')

и Р(х,

у, z)

изображают

соответственно текущую точку

интегрирования внутри излучающей

системы и точку наблюдения в окружающей

однородной среде. Расстояние r,

равно

![]() ,

где

α

— угол между направлениями OQ

и ОР.

,

где

α

— угол между направлениями OQ

и ОР.

Если R>R' и точка наблюдения находится на достаточном удалении от объема с излучающими токами, то расстояние г можно приближенно представить в виде ряда по степеням отношения:

![]() (3)

(3)

Пусть R>>R, что соответствует наиболее важной для теории антенн области дальнего поля (часто называемой дальней зоной, а также областью Фраунгофера).

Как известно из основ электродинамики, векторные потенциалы электромагнитного поля, создаваемого известным распределением возбуждающих электрических и магнитных токов jэм(х', у', z') в произвольной точке наблюдения Р(х, у, z), определяются выражением:

![]() .

(7.1)

.

(7.1)

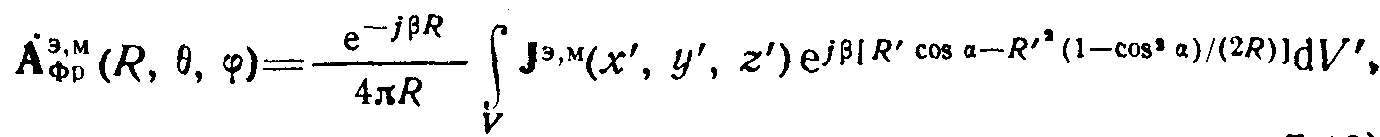

Тогда формула (7.1) упрощается:

1) в знаменателе подынтегрального выражения приближенно можно положить r=R, тогда множитель 1/R выходит из-под знака интеграла;

2) в показателе экспоненты под интегралом можно положить r≈R-R’cosα, тогда функция ехр(-jβR) также выходит из-под знака интеграла.

И приходим к формуле векторного потенциала в дальней зоне:

![]() .

.

Для перехода от векторных потенциалов к векторам полей Е и H в дальней зоне необходимо выполнить пространственное дифференцирование и после ряда тождественных преобразований запишем:

![]() ,

zc=120.

,

zc=120.

Сформулируем главные свойства электромагнитного поля излучающей системы в дальней зоне:

1. Поле дальней зоны имеет поперечный характер, т. е. составляющие векторов Е и Н в направлении распространения волны отсутствуют.

2. Поле в окрестности точки наблюдения в дальней зоне носит характер плоской электромагнитной волны, т. е. компоненты Eθ и Hφ а также Eφ, и Hθ находятся в фазе и их отношение равно характеристическому сопротивлению среды.

3. Зависимость поля от расстояния R имеет вид расходящейся сферической волны ехр(-jβR)/R. Однако эквифазные поверхности для каждого компонента поля не являются в общем случае сферами с центром в начале координат, поскольку Eθ и Eφ — комплексные функции, зависящие от углов θ, φ, а начало координат выбрано нами произвольно.

4. Угловое распределение составляющих вектора E в дальней зоне не зависит от расстояния R и может быть охарактеризовано функциями, называемыми нормированными диаграммами направленности по полю для соответствующих составляющих.

5. Поток

мощности излучения в дальней зоне всегда

направлен радиально. Плотность потока

мощности равна радиальной составляющей

вектора Пойнтинга![]() .

.

Промежуточная область (область Френеля).

При расстояниях R<2D2/λ дальняя зона излучающей системы плавно переходит в промежуточную область, иногда называемую областью Френеля. При расчете полей излучающих систем в промежуточной области делаются следующие упрощения:

1. Как и в случае дальней зоны, величина r в знаменателе подынтегрального выражения (7.1) принимается приближенно равной R и выносится из-под знака интеграла.

2. В показателе экспоненты подынтегральной функции в (7.1) принимается, r≈R-R’cosα+R’2(1-cos2α)/(2R), что соответствует отбрасыванию в степенном ряду членов выше второй степени. Функция ехр(-jβR), не зависящая от координат источников, выносится из-под интеграла.

Таким образом, в промежуточной области векторные потенциалы определяются по формуле

3. При выполнении операций пространственного дифференцирования отбрасываются все члены, имеющие радиальную зависимость 1/R2 и 1/R3, аналогично тому, как эго делалось при вычислении полей дальней зоны.

Компоненты векторов поля Е и Н в промежуточной области могут быть найдены с заменой в них векторных потенциалов A∞эм на векторные потенциалы АфрЭМ.

Поперечный характер поля его локальное подобие плоской ЭМ волны сохраняется, но зависимость поля от расстояния не имеет характера сферической волны. Расчеты показывают, что на монотонное убывание поля по закону 1/R накладывается осциллирующее затухающее колебание.

Чем меньше

расстояние R

тем сильнее искажается диаграмма

направленности анализ показывает, что

пределы зоны определяются как

![]() ,

т.е. при размере D=10λ

параметры будут 13,5≤R≤200λ.

,

т.е. при размере D=10λ

параметры будут 13,5≤R≤200λ.

Ближняя зона.

На расстояниях, меньших нижней границы промежуточной области, располагается ближняя зона излучающей системы. В этой области электромагнитное поле имеет сложный характер и при его расчете необходимо пользоваться строгими операторами. В ближней зоне в общем случае присутствуют все компоненты поля, зависимость поля от расстояния R носит нерегулярный характер, вектор Пойнтинга становится комплексным и по направлению может не совпадать с радиусом-вектором R.

В ближней зоне излучающей системы сосредоточивается некоторый запас электромагнитной энергии, как правило, затрудняющий хорошее согласование входа антенны в широкой полосе частот.