- •1.Роль и место ПиП в системе гос-ного регулирования эк-ки.

- •2. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.

- •3 Сущность прогнозирования. Содержание процесса прогнозирования.

- •4 Сущность и формы планирования.

- •5. Формы планирования, виды планов и прогнозов

- •6. Директивное планирование, его преимущества и недостатки. Целесообразность и условия его применения

- •7.Индикативное планирование, его сущность и значение для развития экономики.

- •8. Предмет курса «ПиП»

- •9. Возникновение социально-экономического прогнозирования и планирования

- •10. Становление и развитие планирования в бывшем ссср. Основные этапы совершенствования планирования и важнейшие достижения в области методологии планирование в бывшем ссср.

- •11. Прогнозирование и планирование в странах с моделью переходной экономики. Особенности ПиП в странах снг.

- •13. Особенности прогнозирования в сша. Методы прогнозирования экономики, получившие распостранение в сша

- •14. Особенности ПиП в Японии. Организация, содержание и методика планирования в Японии.

- •15. Общегосударственное планирование в Южной Корее.

- •16. Этапы развития и особенности планирования во Франции.

- •17. Основы организации ПиП в рб.

- •18. Система органов ПиП, их задачи и функции.

- •19. Законодательное регулирование деятельности в области ПиП в рб.

- •20. Порядок разработки гос. Планов-прогнозов экономического и социального развития.

- •21. Содержание важнейших программ соц-эк развития в рб

- •22. Понятие методологии ПиП и её научные основы.

- •23. Методологические принципы ПиП.

- •24. Система прогонозов и планов.

- •25. Система показателей прогнозов-планов.

- •26. Система методов ПиП.Интуитивные,формализованные и комплексные методы прогнозирования.

- •44. Структура цен и факторы, учитываемые при их прогнозировании

- •46. Методы регулирования цен: прямые и косвенные

- •47. Методы ПиП цен

- •48. Параметрические методы прогнозирования цен

- •49. Инфляция, ее виды и измерение

- •50. Особенности инфляции в рб

- •51. Измерение и прогнозирование инфляции

- •52.Управление инфляционными процессами.

- •53. Характеристика государственных финансов, методы их прогнозирования и планирования.

- •54. Сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и методика разработки.

- •55. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. Дефицит бюджета и способы его покрытия.

- •57. Трудовые ресурсы, их состав и воспроизводство.

- •58.Проблема занятости. Показатели, характеризующие состав трудовых ресурсов, уровень занятости и безработицы.

- •59.Государственное регулирование занятости в рб.

- •60.Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов, занятости и безработицы.

- •61.Сводный баланс трудовых ресурсов, его содержание и роль в регулировании рынка труда. Методика разработки прогнозного сводного баланса трудовых ресурсов.

- •62.Основные направления социальной политики. Показатели, характеризующие уровень жизни народа.

- •63.Социальные нормы и нормативы. Система социальных стандартов.

- •64. Прогнозирование и регулирование доходов и расходов населения. Концепция доходов Хикса. Пронозирование реальных доходов населения.

- •65.Баланс денежных доходов и расходов населения, его содержание, роль и методика разработки.

- •66.Потребительский рынок, его состав и характеристика важнейших элементов. Емкость, структура и конъюнктура рынка.

- •67.Методы прогнозирования спроса на товары народного потребления.

- •68. Прогнозирование покупательных фондов и товарных ресурсов. Формирование структуры товарооборота.

- •69.Проблемы и меры государственного воздействия по обеспечению сбалансированности спроса и предложения.

- •70.Научно-технический прогресс и инновационная политика.

- •72.Инвестиции и инвестиционная политика.

- •73. Проблемы развития инвестиционной сферы экономики

- •74. Методы прогнозирования и планирования инвестиций. Определение возможных инвестиционных потоков. Модели расчета перспективной потребности в инвестициях.

- •75. ПиП объемов и структуры инвестиций

- •76. Прогнозная оценка эффективности инвестиций.

- •77. Внешнеэкономические связи и их формы. Внешнеэкономическая политика.

- •78.Методологические аспекты прогнозирования вэс. Система методов прогнозирования экспорта и импорта.

- •80. Государственное регулирование вэс.Тарифное и нетарифное регулирование.

- •81. Промышленные комплексы. Особенности, проблемы и перспективы их развития. ПиП объема и стр-ры пром-го пр-ва.

- •83.Строительный комплекс, его роль и особенности. Система показателей планов-прогнозов строительного комплекса.

- •85. ПиП развития связи и информатики

- •86. Сущность и особенности региональной политики

- •87. ПиП развития регионов

- •88. Формирование системы эколого-экономического Пип

- •89. Прогнозы и программы природоохранной деятельности и природопользования

- •90. ПиП рационального использования отдельных видов природных ресурсов и охраны природных сред

26. Система методов ПиП.Интуитивные,формализованные и комплексные методы прогнозирования.

Методы − это способы, приемы, используемые при разработке прогнозов, планов, программ. Они являются инструментами, позволяющими реализовывать методологические принципы прогнозирования и планирования. Современная прогностика располагает большим арсеналом методов прогнозирования (более 150), но ни один из них не может быть признан универсальным. На выбор соответствующего метода прогнозирования (планирования) влияют следующие факторы:

– требуемая форма прогноза. При прогнозировании проводится оценка ожидаемых значений показателей на будущее, а также оценка

вариации ошибки прогнозирования или промежутка, на котором сохраняется вероятность предсказания реальных будущих значений показателей. Этот промежуток называется предсказуемым интервалом. Однако в некоторых случаях не так важно предсказание конкретных

значений прогнозируемой переменной, как предсказание изменений в ее поведении;

– период и горизонт прогнозирования. Период прогнозирования – это основная единица времени, на которую делается прогноз. Горизонт прогнозирования – это число периодов в будущем, которые охватывает прогноз;

– доступность данных;

– требуемая точность;

– поведение прогнозируемого процесса;

– бюджетные ограничения;

– сложность исследуемой социально-экономической системы;

– предпочтения руководителей и др.

Логическая последовательность разработки прогноза предусматривает выполнение следующих этапов:

1. Предпрогнозная ориентация на основе системно-структурного анализа объекта прогнозирования.

2. Постановка задачи для разработки прогноза.

3. Анализ и установление активных факторов прогнозного фона.

4. Формирование информационной базы по объекту прогноза и

прогнозному фону.

5. Составление прогнозной модели и выбор методов прогнозирования.

6. Разработка прогноза развития объекта и оценка его достоверности с учетом действия факторов прогнозного фона.

7. Формулирование рекомендаций по принятию плановых решений на основе прогноза.

Основой методики прогнозирования и планирования являются проведение аналитического исследования, подготовка базы данных, изучение и соединение информации в единое целое. Будущее во многом становится предсказуемым, если правильно и полно учитываются сложившаяся ситуация, факторы и тенденции, способствующие ее изменению в перспективе. Поэтому неотъемлемыми составляющими процессов прогнозирования и планирования являются такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и др.

Интуитивные (эвристические) методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов. К интуитивным методам относятся методы экспертных оценок, исторических аналогий, прогнозирования по образцу.

Комплексные методы отражают совокупность, комбинации методов, чаще всего реализуемые специальными прогностическими системами (например, метод прогнозного графа, система Паттерн и т. д.).

Формализованные методы основаны на проведении математического анализа тенденций развития экономической системы и выявлении факторов, оказывающих наибольшее влияние на изменение условий хозяйствования. Они базируются на математической теории.

27. Методы экспертных оценок и их разновидности. Хар-ка методов индив. и коллективных экспертных оценок.

Методы экспертных оценок применяются при отсутствии достаточного объема, достоверной инф-ции об объекте прогн-ния; большой неопр-ти состояния среды, в к-рой будет происх-ть функц-ние объекта прогн-ния; большом временном горизонте прогн-ния.

Экспертные оценки состав-ют основу интуит-ных методов и делится на 2 группы: индивидуальная(1 эксперт) и коллективная (2 и более).

К инд-ному методу относится: Метод «интервью» предполагает беседу прогнозиста с экспертом по схеме «вопрос – ответ», в процессе к-рой прогнозист в соотв-вии с заранее разраб-ной программой ставит перед экспертом вопросы отн-но перспектив развития прогн-емого объекта. Эксперт дает заключение экспромтом.

Аналитический метод эксперт получает всю необх-мую инф-цию. Для разработки прогноза и достаточное кол-во времени для проведения, обоснования и расчета.

Метод написания сценария (инд-ный и коллективный). Эксперт имеет всю необх-мую инф-цию, прораб-ет возм-ные сценарии эк-ки, т.е. описывает возм-ную последов-ть событий в будущем. В рез-те форм-ся докладная записка, в к-рой отражается несколько сценариев.

К коллективному методу отн-ся: Метод коллективной генерации идей (мозговая атака). В начале форм-ся группа экспертов, к-рым отводится время на генерирование идей. На 2-ом этапе возм-ны 2 варианта: критика и разрушение идей – это делает та же группа или другая.

Метод «635» - 6 участников, каждый из которых должен записать 3 идеи в течение каждых 5 мин. Лист ходит по кругу в течение получаса. В рез-те каждый эксперт запишет в свой актив по 18 идей, а в общей сложности будет получено 108 идей. Выбираются наилучшие.

Метод «Дельфи». Эксперты работают по отдельности, им высылается задание в виде анкеты, к-рую они заполняют и высылают организаторам экспертизы. Рез-ты вносятся в компьютер, в итоге выдаются средние значения прогн-ных пок-лей, а также оцен-ся разброс мнений экспертов. На основании чего применяется решение: закончить процедуру, если разброс не высок либо повторить ее.

Метод «комиссий». Группы экспертов (10-15 чел.) за «круглым столом» обсуждают ту или иную проблему с целью согласования точек зрения и выработки единого мнения.

28. Основные этапы коллективной экспертизы. Оценка согласованности мнений экспертов.

Этапами проведения коллективной экспертизы являются:

1. Поиск экспертов; 2. Отбор экспертов; 3. Форм-ние экспертной группы; 4. Опрос экспертов; 5. Обработка рез-тов (оценка согласованности мнений экспертов).

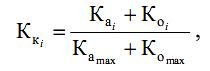

Коэф-т компетентности экспертов:

где Кai – коэффициент аргументации i-го эксперта; Кoi – коэффициент осведомленности i-го эксперта; Кamax, Кomin – макс-но возможные оценки (обычно равны 1).

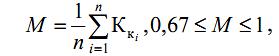

Пок-ль репрезентативности экспертной группы:

при М < 0,67 экспертная группа не представительна.

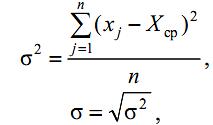

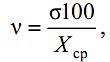

Оценка степени согласованности мнений экспертов.

Показатели, характеризующие разброс оценок экспертов, − среднеквадр-кое отклонение σ, дисперсия σ2 и коэффициент вариации ν – рассч-ются по формулам:

где хj − оценка j-го эксперта; Xср – ср. экспертная оценка, найденная по формуле средней арифметической.

29. Особенности и осн. этапы реал-ции формализ-ных методов ПиП.

Математическая модель – это система матем-ких уравнений, неравенств, формул и различных матем-ких выражений, описывающих реальный объект, сост-ющие его хар-ки и взаимосвязи между ними.

Формализованные методы ПиП включают 2 группы методов: экстраполяции и метод моделирования.

В любом случаи в основе исп-ния формализованных методов лежит построение различного рода экономико-математических моделей (ЭММ).

Осн. целями построения ЭММ являются: − изучение стр-ры модел-ого эк-кого объекта; − выявление существенных связей между элементами, его образующими, устан-ние причинных зав-тей; − изучение поведения объекта в целом как замкнутой динам-кой системы; − прогн-ние поведения объекта в будущем.

Осн. этапы построения ЭММ являются: − постановка проблемы, т.е. выявление тех вопросов, к-рые м/б решены на основе, имеющейся методологии матем-го модел-ния; − построение матем-кой, т. е. опр-ние ее типа и общего вида; − идентификация модели, т.е. опр-ние конкретных параметров и коэф-тов; − оценка адекватности поостренной модели; − исп-ние модели для анализа или прогн-ния, если она адекватна.

Осн. типы ЭММ исп-мых в прогн-нии: – экстраполяционные, экономико-статистические и эк-кие модели; – балансовые модели; – модели опт-ного план-ния (линейного, нелинейного, динам-ого программирования); – стохастические модели (модели систем массового обслуживания; модели упр-ния запасами); – игровые модели; – модели сетевого планирования; – имитационные модели.

30. Методы экстраполяции. Прогн-ние врем. рядов. Оценка адекватности прогноза.

Экстраполяция – метод ПиП, основанный на изучении тенденции прошлого и настоящего и перенесение их на будущее. 2 группы метода экстраполяции: формальная − тенденции прошлого и настоящего переносятся в будущее без изменений; прогнозная – учитывает возм-ные изменения, крые произойдут с прогн-мым объектом в будущем. Условие применения метода экстраполяции:1. Динамический ряд должен иметь тренд, т.е. устойчивую, преобладающую тенденцию изменения пок-ля; 2. Объект прогн-ния должен функц-ть в достаточно стаб-ных условиях; 3. Имеющиеся в распоряжении данные о прошлом должны охватывать, как можно больший период (ретроспективный период д/б как минимум в 3 раза больший, чем прогнозный).

Расчетные формулы для определения пок-лей, хар-ющих адекватность полученных зав-стей:

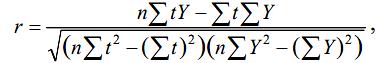

1. Коэффициент корреляции:

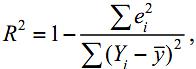

2. Коэффициент детерминации:

где ei – остаток Y в i-м периоде, опр-емый как разница м/у факт-ским и расчетным знач-ями пок-ля Y за данный период; Yi – факт-кое значение пок-ля у в i-м периоде; y – ср. значение пок-ля у за весь период.

3. Средняя относительная ошибка аппроксимации:

где Yрасчi – расчетное значение показателя Y в i-м периоде.

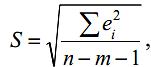

4. Стандартная ошибка регрессии, хар-ющая ур-нь необъясненной дисперсии, для однофакторной линейной регрессии:

где m – кол-во независимых переменных в модели (для однофакторной регрессии m = 1).

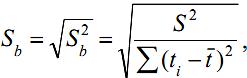

5. Стандартная ошибка параметра b уравнения регрессии:

где ti – значение параметра t в i-м периоде; t – среднее значение t.

6. Стандартная ошибка параметра а уравнения регрессии:

![]()

где (t2)ср – среднее из t2.

7.

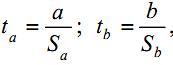

где ta – расчетное значение t-статистики для параметра a; tb – расчетное значение t-статистики для параметра b.

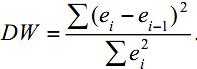

8. Для оценки автокорреляции остатков рассч-ся значение критерия Дарбина – Уотсона:

31. Разновидности и особенности применения разл. кривых роста.

В эк-ких исследованиях при применении метода экстрополяции наиболее часто применяются кривые роста. Наиболее часто в эк-ке применяются полиномиальные, экспоненциальные и S-образные кривые роста. Простейшие полиномиальные кривые роста имеют вид:

– Yt = a0 + a1t (полином первой степени);

– Yt = a0 + a1t + a2t2 (полином второй степени);

– Yt = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 (полином третьей степени) и т. д.

Параметр

а0

– начальное значение функции; а1

– линейный прирост; а2

– ускорением роста; а3

– изменение ускорения роста. Простая

экспонента представляется в виде

функции![]() где

а, b – положительные числа, при этом если

b больше единицы, то функция возрастает

с течением времени, если b меньше единицы

– функция убывает.

где

а, b – положительные числа, при этом если

b больше единицы, то функция возрастает

с течением времени, если b меньше единицы

– функция убывает.

Модифицированная экспонента имеет следующий вид:

![]()

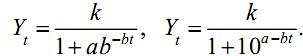

S-образные кривые роста, среди которых выделяют кривую Гомперца и логистическую кривую.

Кривая Гомперца имеет аналитическое выражение:

![]()

где а, b – положительные параметры, причем b меньше единицы; k – асимптота функции.

На основании кривой Гомперца описывается, например, динамика пок-лей уровня жизни; модификации этой кривой исп-ются в демографии для моделирования показателей смертности и т. д.

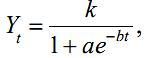

Логистическая кривая, или кривая Перла – Рида, – возрастающая функция, наиболее часто выражаемая в виде:

Для идентификации кривой роста исп-ся метод наименьших квадратов.

Yi – фактическое значение пок-ля; Y’i – расчетное значение пок-ля.

32. Методы моделирования. Матричное модел-ние. Экономико-статис. модели. Имитац-ые и оптимизационные модели. Методы матем. моделирования предполагают построение различного рода ЭММ, исп-ние к-рых позволяет разраб-ть комплексные эк-ки обоснованные планы и прогнозы. Построение матем-кой модели осущ-ся в основном, когда объект прогн-ния м/б описан с помощью сущ-щих ЭММ и явл. достаточно простым с точки зр. формализ-ного описания. Общая классиф-ция ЭММ, исп-мых с точки зрения прогноз-ния: − по уровням управл-нии эк-кой – макроэк-кие, межрегиональные и межотраслевые модели, региональные и отраслевые модели, модели развития отдел. пр-тий; − по направлениям развития эк-ки – воспроиз-во осн. фондов, труд. ресурсов, цен и инфляции, инвестиц. деят-ти, внешнеэк-ких связей; − по исп-мому эк-кому аппарату − экономико-стат. и эконометр-кие, балансовые, модели опт-ного план-ния, стохастические, игровые модели, модели сетевого план-ния, имитационные.

Матричные

(балансовые) модели предполагают увязку

ресурсов и потребностей в них и строятся

для сбаланс-ного развития эк-ки.

Экономико-статист. модели: − однофакторные

модели

где Y – значение прогн-емого пок-ля; а – свободный член, опр-ющий положение нач. точки линии регрессии в системе координат; b – параметр, хар-ющий изменение Y при изменении х; х – значение фактора. − многофакторные модели

![]() −

эконометрическая

модель

−

эконометрическая

модель

Y = a1x + a2z + a3m

m = b1x + b2n

Имитационные модели позволяют воспроизвести реальные процессы и предвидеть результаты различных действий. Реал-ся в ЭВМ.

Модели оптимального планирования позволяют получить опт-ные варианты развития эк-ки, такие варианты максимиз-ют конечный рез-т, либо миним-ют затраты. Могут исп-ться модели линейного, нелинейного, динамического программирования. Модель состоит из целевой функции и системы ограничений.

33. Надежность прогнозов и их верификация.

Надежность прогноза – это вероятность наступления предсказанного события в соотв-щих условиях или вероятность попадания соотв-го значения в прогнозируемый доверительный интервал.

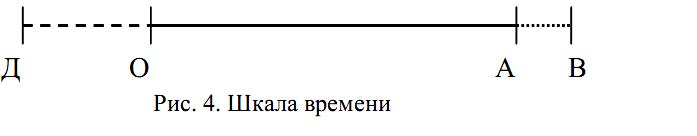

ОВ –отрезок времени через которое событие произойдет по прогнозу; АВ – ошибка прогноза; ОА – реальное время свершения события; ОД – ретроспективный период.

Ошибка прогноза явл-тся кол-ной хар-кой его надежности. При прогнозировании конкретного значения опр-го пок-ля ошибка прогноза также м/быть определена на основе оценки абсолютного или относительного откл-ния, фактич. откл-ния от прогноза.

При разработке прогноза необходимо учитывать величину ошибки путем добавления в него прогнозируемой величины.

Yt = yt + Et,

где yt – реальная величина; Еt – величина ошибки.

Еt = Еп + Eм + Eв + Ен

Еп – погрешность исходных данных; Ем – погрешность метода прогноза; Ев – неточность вычислений; Ен – нерегулярная погрешность.

Верификация прогнозов – это процедура оценки достоверности прогнозных значений и оценки их надежности.

Виды верификации:

1. Прямая верификация; 2. Косвенная; 3. Консеквентная; 4. Дублирующая; 5. Верификация методом «адвоката дьявола»; 6. Инверсная верификация; 7. Верификация минимизацией систематических ошибок.

34. Метод эк-кого анализа. Его сущ-ть и стадии процесса анализа. Приемы, исп-мые при проведении эк-кого анализа.

Экон-кий анализ явл-тся методом ПиП, который позволяет осущ-ть подготовку данных, опр-ть закономерности развития объектов, оценивать влияние отдельных факторов на объкт прогноз-ния. Анализ реализуется почти в каждом любом методе ПиП.

Процесс экон-го анализа подразделяется на ряд стадий:

1) постановка проблемы, определение целей и критериев оценки; 2) подготовка информации для анализа; 3) изучение и аналитическая обработка информации; 4) разработка рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и достижения целей; 5) оформление результатов анализа.

Направления использования метода:

1. комплексное изучение темпов развития эк-ки; 2. Изучение сложившейся структуры произв-ва; 3. Оценка использования факторов произв-ва, темпов НТП. 4. Изучение динамики пок-лей эфф-ти произв-ва; 5. Проведение межстрановых, межотраслевых и межрегиональных сопоставлений.

В процессе экономического анализа применяются такие приемы, как сравнение, группировки, индексный метод, проводятся балансовые расчеты, используются нормативный и экономико-математические методы, элиминирования – позволяет оценивать влияние на опр-ный показатель и его динамику, поочередно опр. Факторов абстрагируясь от влияния всех остальных факторов.

35. Балансовый метод и его сущ-ть. Система балансов, разраб-мых в процессе ПиП.

Балансовый метод предполагает разработку системы балансов на плановый период, к-рые обеспечивают взаимоувязку таких важнейших пок-лей как объемы, необх-мым ресурсам и источникам покрытия потр-ти в ресурсах.

Балансы разрабатываются при прогнозировании как на макро-, так и на микроуровнях эк-ки. Они подразделяются на материальные (балансы произ-ва и распределения пр-ции), трудовые (баланс раб. времени, баланс труд. ресурсов) и стоимостные (госбюджет, сводный баланс финн. ресурсов, платеж. баланс).

Схема материального баланса

Ресурсы |

Распределение |

1. Остатки на начало планового периода |

1. Производственно-эксплуатационные нужды |

2. Производство |

2. Капитальное строительство |

3. Импорт |

3. Экспорт |

4. Разбронирование гос. резервов |

4. Пополнение гос. резервов |

5. Прочие поступления |

5. Остатки на конец план. периода |

Итого |

Итого |

Материальные, трудовые и стоимостные балансы взаимосвязаны и представляют систему балансов. Главная их задача закл-ется в согласовании потребностей с ресурсами. В случае превышения потребности в том или ином виде пр-ции над ресурсами изыскиваются дополнительные возможности производства, снижения норм потребления, исп-ния заменителей и т.д. При превышении ресурсов над потребностями могут увел-ться резервы, экспортные поставки, объемы производства в отраслях-потребителях.

36. Нормативный метод план-ния. Классиф-ция и методы разработки норм и нормативов.

Нормативный метод предполагает расчет плановых и прогнозных показателей на основе системы норм и нормативов. Нормат. метод позволяет опр-ть потребности в различных видах ресурсов и обеспечить эффективное их использование в плановом периоде.

Все нормы и нормативы подразделяются на текущие и перспек-тивные. Первые применяются при разработке планов-прогнозов на краткосрочный период, вторые – на средне- и долгосрочный периоды.

В практике ПиП используются система норм и нормативов, включающая:

1. нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 2. нормы затрат труда; 3. нормы и нормативы исп-ния основных произв-ных фондов; 4. нормативы капитальных вложений и капитального строительства; 5. нормы и нормативы, характеризующие эффективность общественного произв-ва; 6. финансовые нормы и нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, ставки налогов и др.); 7. социальные нормы и нормативы (минимальный потребительский бюджет, минимальная з/п, нормы потребления продовольственных и непродовольственных товаров на душу населения,); 8. экологические нормы и нормативы (нормы выброса вредных веществ в окружающую среду, нормативы содержания в воде вредных веществ и др.).

По характеру распространения нормы подразделяются на местные, отраслевые и межотраслевые.

37. Программно целевой метод (ПЦМ), его сущ-ть и обл-ть применения. Взаимосвязь ПЦМ с другими методами план-ния. Посл-ть разработки целевых компл-ых программ.

ПЦМ является комплексным и предполагает построение целевых комплексных программ, которые предназначены для решения конкретной стратегически важной задачи и увязывают в себе необходимые цели, ресурсы, исполнителей и т.д. Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, экон-кого и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих собой документ, в котором отражается цель и комплекс научно-исследовательских, произв-ных, орган-но-хоз-ных, социальных и других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Разработка целевых комплексных программ осуществляется по этапам: 1. формируется перечень важнейших проблем, из которого выбираются проблемы, требующие первоочередного решения.

2. выдается задание на разработку программы для решения определенной проблемы.

3. разрабатываются задания и мероприятия для реализации программы.

4. расчет основных показателей и ресурсного обеспечения программы. Расчет эффективности реализации программы.

5. формирование программных документов, утверждением программы.

38. Эк-кий рост. Факторы и проблемы темпов эк-ого роста.

Под ростом понимается изменение условий развития эк-ки, тенденции в развитии отдельных ее элементов (цен, произв-ва, безработицы и др.). Экон. рост − изменение рез-тов функционирования эк-ки и исп-ния ресурсов: ув-ние ВВП, нац. дохода, дохода на душу населения, уровня жизни.

Экон. рост в любой стране не м/б постоянным развитие любой экономики циклично и хар-ся наличием периода подъема спада, поэтому в долгоср-ой перспективе при прогн-нии темпов эк-ки роста выделяют понятие тренда эк-кого развития.

Тренд – устойчивая тенденция. Графически эк-кий рост м/б изображен восходящей линией, которая отражает трендовый уровень реального ВВП.

Выделяют 2 типа эк-кого роста: устойчивый и неустойчивый. Устойчивый рост – постепенное наращивание объемов произ-ва, обеспечивающие удовл-ние растущих текущих потребностей населения и сохранение ресурсов и среды обращения для будущих поколений.

Расчет периода удвоения ВВП:

2 = (1 + Кпр)n , n = ln 2/ ln (1 + Kпр)

При темпе роста 1% в год требуется 70 лет для удвоения ВВП; 3% − 24 года; 10% − 7лет.

Эк-кий рост в стране опр-ся динамикой таких пок-лей как ВВП, ВНП и среднедушевые доходы населения и др.

Выделяют исходя из причин роста 2 типа: экстенсивный тип (повы-шение объема произв-ва матер-ных благ и услуг достигается за счет ув-ния исп-ния произв-ных ресурсов) и интенсивный тип (ув-ние объемов ВВП происходит за счет НТП и инноваций).

Факторы, огран-щие эк-кий рост в РБ явл.: недостаточное кол-во ресурсов; высокая энергоем-ть и ресурсоем-ть эк-ки; значит-ая зав-ть от поставок сырья, комплектующих в СНГ; недостаточная развитость частичного сектора эк-ки; нехватка инвестиц. ресурсов; неэф-ная мотивация к инф-му развитию эк-ки.

39. Макроэкономические цели, их взаимосвязь. Макроэкономические показатели, характеризующие экономический рост. ВНП

(ВВП) как индикатор экономики.

Основной целью экон.развтия явл. повышение уровня жизни населения в результате решения следующих основных задач:

-Достижнение устойчивого экономического роста; -обеспечение высокой степени занятости; -обеспечение стабильности цен; -обеспечение внешнеэкономического развития

Макроэкономические планы и прогнозы строятся на основе системы соответствующих показателей, хар-их:--производство; -занятость; -уровень цен и ЗП; -внешнеторговые потоки; -налоговые поступления и гос-ые расходы; -денежная масса и др.

Основу макроэк-их прогнозов состовляют показатели пр-ва, характеризующие выпуск в стране товаров и обьем оказанных услуг. К ним относятся ВВП, ВНП, ВВ товаров и услуг, НД и др.

центральное место в системе показателей занимает ВВП, кот. хар-ет результаты функцианирования эк-ки, включая как сферу материального пр-ва, так и не производственную сферу за вычитом промежуточного потребления, т.е. исключая двойной счет. ВВП отражает стоимость произведенной пр-ции внутри страны как резидентами, так и неризидентами.

ВНП хар-ет обьем конечной продукции произведенной резидентами данной страны, как на ее территории, так и за границей.

ВНП=ВВП+Пз-Пи , где Пз- платежи из-за границы резидентами страны, Пи- платежи иностранным резидентам, Пз-Пи – Это сальдо текущих операций.

Показатели произв. Могут прогнозирываться, как в текущих ценах, так и в сопостовимых.

В текущих ценах рассчитывается номинальный ВВП или ВНП, в сапостовимых- реальный ВВП или ВНП.

Взаимосвязь между номинальным и реальным ВВП хар-ет дифлятор ВВП (индекс цен):

D=ВВПн/ВВПр .

40. Сущность национального счетоводства. Система национальных счетов.(СНС)

В РБ, как и в подавляющем числе государств, для обеспечения взаимоувязки макроэкономических показателей, составление сводных отчетов за прошедший период, а также в разработке комплексных макроэк-их прогнозов, составляется сводная таблица ,состоящая из отдельных счетов, котрые наз-ся СНС.

Она отражает взаимодействие между субъектами эк-ки, включая создание ВВП, а также распределение и нераспределение, созданная стоимость.

Основными счетами в СНС явл-ся :

-счет внутреннего продукта, характеризующий производство.

-счет доходов

- счет операций с капиталом (счет накопления)

-платежный баланс- счет операций по взаимодействию с внешним миром

СНС в РБ включает следующие счета:

-счет товаров и услуг

- счет производства

- счет образования доходов

- счет распределения первичных доходов

- счет вторичного распределения доходов

- счет использование располагаемого дохода

- счет операций с капиталом

Все субъекты эк-ки в СНС сгруппированы в 6 секторов:

-производственные фирмы и предприятия

-финансовые учреждения и организации

-государственные учреждения ( органы гос-ого учреждения- Парламент, правительство, суды, министерство и ведомство)

-часные некоммерческие организации

-домашнее хозяйство

-заграница (остальной мир)

Государственные финансово-кредитные организации- Национальный банк, налоговые инспекции, государственные финансовые компании.

41. Методы измерения и прогнозирования ВВП.

При прогнозировании ВВП, а также при его расчете за базисный или отчетный период используются 3 основных метода:

1.)прогнозный- ВВП рассчитывается как сумма добавленной стоимости отдельных единиц резидендов и неризидендов или отдельных отраслей:

ВВП=ВВ-ПП+Нп-Сп+Ни-Си, где ВВ- валавый выпуск продукции; ПП- Промежуточное построение; Нп- налоги на продукты; Сп- субсидии на продукты; Ни- налоги на импорт; Си – субсидии на импорт;

2.) распределительный- ВВП рассчитываетсякак сумма первичных доходов, выплачиваемых владельцам факторов пр-ва различными производственными единицами.

ВВП=ОТ+ Нп-Сп+Ни-Си+ЧНпр+ЧП+ПОК, где ОТ- оплата труда,включая отчисления на соц.обеспечение; ЧНпр- другие чистые налоги на пр-во; ЧП- чистая прибыль и чистые смешанные доходы; ПОК- потребление основного капитала;

Чистые налоги- это разница между налогами и субсидиями. ЧП+ПОК=ВП

3.)Метод конечного использования- ВВП рассчитывается как сумма элемнтов конечного потребления, созданных материальных и нематериальных благ.

ВВП=КП+ВНок+ Зос+ЧПЦ+Э-И,

где КП- конечное потребление, включая

расходы населения и различные организации

на потребление товаров и услуг; ВН-

валютные накопления основного капитала;

Зос-

изменение запасов материальных оборотных

средств; ЧПЦ- чистое приобретение

ценностей; Э-И- чистый экспорт;

Зос+ЧПЦ+Э-И,

где КП- конечное потребление, включая

расходы населения и различные организации

на потребление товаров и услуг; ВН-

валютные накопления основного капитала;

Зос-

изменение запасов материальных оборотных

средств; ЧПЦ- чистое приобретение

ценностей; Э-И- чистый экспорт;

Для прогнозирования ВВП как отдельной величины может использоваться:

1.Экстрополяция; 2. Многофакторные модели; 3. Эконометрические модели; 4.Долгосрочные модели экономического роста:- многопродуктовые;-однопродуктовые;

42. Формирование структуры экономики. Приоритетные направления развития экономики.

Прогнозирование развития экономики предполагает реализацию комплекса мер, направленных на формирование эффективной структуры эк-ки.

Формирование структуры эк-ки предполагает создание: 1) Отраслевая структура:

- структура потребностей общества;

- темпы эк-ого развития;

- наличие естественно-природных ресурсов;

- развитие интеграционных прочесов;

- характер и темпы НТП;

Количественно структура хар-ся удельными весами отдельных отраслей, регионов или предприятий в общей стоимости созданной продукции, стоимости ОФ, численности занятых.

2) Региональная структура:

- распределение платежеспособного спроса населения по территории страны;

- размещения источников сырья, топлива, энергии;

-распределение рабочей силы по территории страны.

3) Стоймостная структура.

С применением оптимизационных моделей межотраслевого баланса создается возможность формирования оптимальной структуры экономики. По приоритетным отраслям следует устанавливать требуемый уровень их развития, а увязка с другими отраслями и определение оптимального уровня их должна осуществляться на основе межотраслевого баланса развития .

43. Критерии и показатели эффективности производства. Методы их прогнозирования и планирования.

Экономическая эффективность производства представляет собой соотношение между экономическими результатами и затратами ресурсов. Эффективность общественного производства сопряжена с эффективностью социальной, характеризующей повышение уровня жизни народа, расширение возможностей для гармоничного развития личности члена общества. Эффективность определяется на всех уровнях управления общественным производством и оценивается с использованием различных критериев.

Критерий эффективности- это основной измеритель ее оценки. Критерием эффективности функционирования эк-ки является максимизация ВВП по отношению к затратам труда в общественном производстве.

Среди важнейших показателей эффективности, характеризующих качество экономического роста, следует выделить материалоемкость, энергоемкость, фондоотдачу, производительность труда.

Прогнозирование показателей эффективности производства предпологает проведение прогнозных расчетов каждого из них. Наиболее распространенными методами являютя методы экспертных оценок в сочетании с методами экстрополяции, факторные модели и методы оптимизации.

Планирование повышения эффективности производства включает разработку программ по ресурсо- и энергосбережению, определение лимитов использования ресурсов и доведения их до хозяйствующих субъектов.